| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

|

1. November 2010 |

Jörg Auberg

für satt.org |

||

|

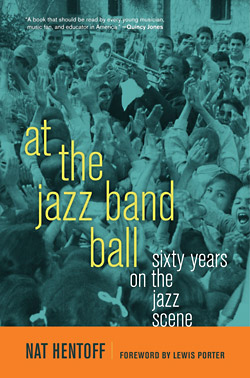

DIE LETZTE VORSTELLUNGDer Jazz-Kolumnist Nat Hentoff verspricht in seinem Buch »At the Jazz Band Ball« eine persönliche Geschichte des Jazz, liefert jedoch lediglich eine geschwätzige Zweitverwertung seiner Kolumnen aus den Jahren von 2004 bis 2008 und führt so unfreiwillig das Elend einer sich selbst überlebten Zunft vor. Als der Jazz-Kritiker Nat Hentoff im Dezember 2008 von den Verantwortlichen des New Yorker Stadtmagazins The Village Voice nach fünfzig Jahren rüde aufs Altenteil abgeschoben wurde, konnte dies auf den ersten Blick als weiteres Symptom der existentiellen Krise der US-amerikanischen Medienindustrie gewertet werden. 1955 von Norman Mailer und anderen als Organ eines investigativen Journalismus gegründet, war die Village Voice eine Vorläuferin der Alternativpresse, büßte aber in den letzten Jahren ihre Bedeutung als kritisches Medium ein. Nachdem 2005 der »Alternativ«-Konzern »New Times Media« das Blatt übernommen hatte, verlor es nicht nur seinen ohnehin nur noch scheinhaften »Boheme«-Charakter der Vergangenheit. Die Entlassung Hentoffs war lediglich der letzte Höhepunkt in einer Welle betrieblicher »Umstrukturierungen« und personeller »Entschlackungen«. Der 1925 geborene Jazz-Kolumnist war wegen seiner diffusen politischen Positionen – er betrachtet sich als Bürgerrechtler, verteidigte aber den Irakkrieg und agitierte gegen die »politische Korrektheit« und das Recht auf Abtreibung – bei Kollegen der Village Voice umstritten und eher ein Relikt der Vergangenheit, als dass er den Veränderungen der politischen und medialen Landschaft inhaltlich Rechnung trug. Seinen Abschied von der Village Voice inszenierte er in einer für ihn typischen Theatralik: »Nat Hentoff's Last Column: The 50-Year Veteran Says Goodbye« betitelte er seine letzte Kolumne und kostümierte sich wie ein journalistischer Wiedergänger von Sergeant Quinncannon in John Fords Kavallerie-Western She Wore a Yellow Ribbon, über den die Zeit hinweggegangen ist, der jedoch ohne die alte Uniform nicht leben kann. »Ich schreibe weiter«, erklärte er trotzig und kündigte ein Buch mit Kolumnen über den Jazz der letzten sechzig Jahre an. »Ich kam 1958 hierher«, schrieb er, bevor ihm die Village Voice Stuhl und Schreibtisch auf die Straße setzte, »weil ich einen Ort wollte, wo ich frei über alles schreiben konnte, was mir etwas bedeutete.« Ohne je selbstkritisch die eigene Position in der Medienindustrie zu hinterfragen, stellte er sich selbstherrlich in die Tradition legendärer Journalisten wie Gilbert Seldes oder I. F. Stone und stilisierte sich als eigensinniger und beharrlicher Querkopf zum Opfer im Betrieb, den er ein halbes Jahrhundert lang für ein gutes Einkommen belieferte. Der Kolumnist inszenierte sich als Vertreter eines »freien Journalismus«, der sich nicht scheut, unpopuläre Positionen einzunehmen und die Fahne des Nonkonformismus hochzuhalten. Allerdings muss der scheinbar unabhängige Kolumnist ein zahlungswilliges Publikum, das ihm das Auskommen sichern muss, bei Stange halten. Zeigt sich der Kolumnist außerstande, dem Betrieb den notwendigen Profit über die Verkaufszahlen zu verschaffen, hat er seine Daseinsberechtigung verloren und wird »freigesetzt«. Diese einfachen Marktgesetze hatte der Kolumnist Hentoff offenbar nicht begriffen und echauffierte sich als »freier« Journalist ob der ungerechten, aber marktgemäßen Behandlung. Um seine Bedeutung als »führender Jazzhistoriker in der Welt« (als den ihn Quincy Jones etikettiert) zu unterstreichen, stellte er in seinem Buch At the Jazz Band Ball: Sixty Years on the Jazz Scene seine Kolumnen aus dem Wall Street Journal und dem Magazin Jazz Times aus den Jahren 2004 bis 2008 zusammen unter der Prämisse, einen Abriss der Jazz-Geschichte der letzten sechzig Jahre von Benny Goodman bis zu Wynton Marsalis zu geben, wobei Hentoffs Mentor Duke Ellington eine vorrangige Stellung einnimmt. Vordergründig verknüpft er – wie es im Vorwort heißt – Jazz und Politik: Jazz sei das politische Medium im Kampf um die Rassengleichheit. Realiter verliert sich der politische Anspruch in der Artikulation von vagen und gestanzten Plattitüden. Hentoff ist weniger Kritiker denn Sprachrohr der amerikanischen »Family of Jazz« und zu einer kritischen Distanz nicht fähig. Ein stimmiges Konzept vermag das Buch nicht zu anzubieten: Die Geschichte des Jazz wird allein durch die persönliche Erfahrung Hentoffs vermittelt. In kumpelhafter Geschwätzigkeit nennt er seine Protagonisten (Duke, Diz, Gil, Wynton et al.) beim Vornamen und bezieht sich ständig als Person, die an der Wichtigkeit und Respektabilität des Jazz-Betriebs teilhat, ins Geschehen ein. So tauchen nicht allein Musiker wie Stan Getz, Ike Quebec oder Oscar Pettiford in dieser Jazz-Geschichte nicht auf, sondern Jazz hat in Europa in den letzten sechzig Jahren nicht stattgefunden. In Hentoffs nationalistischer Sicht wird Jazz als Phänomen des »Amerikanismus« und der »demokratischen Kultur Amerikas« gefeiert, wobei die Kolumnen nicht allein der kulturellen und sozialen Oberfläche verhaftet bleiben, sondern sich häufig im wiederholten Erzählen der gleichen Anekdoten üben und schließlich im ermüdenden Repetieren des Immergleichen verenden. Über technisch-musikalische Kriterien verfügt er nicht. Diana Kralls Gesang etwa bezeichnet er als »träge«: Wenn man dazu mit dem Fuß klopfen wolle, würde dieser einschlafen, urteilt er messerscharf. Seine Expertise als »Jazz-Kritiker« erschöpft sich im Auskennen im populären Bestand, über den er Bescheid zu wissen vorgibt: Alles ist schon tausendfach approbiert; die einstigen Innovationen gehören zum nationalen, entpolitisierten Standard, und kein Blick wandert über das längst Abgestandene – sowohl in politischer als auch in kultureller Hinsicht – hinaus. Auch Miniaturen des Tagesjournalismus können neue Erkenntnisse vorbereiten, doch diese konzeptionslose Kompilation ist nichts als eine überflüssige Zweitverwertung ohne jeglichen Erkenntniswert für den Leser. Damit entzaubert Hentoff unfreiwillig die eigene Zunft: Am Ende erweist sich der posierende Nonkonformist als geschwätziger Mitläufer, der nichts mehr zu sagen hat, aber das Ende der eigenen Vorstellung verpasst hat. |

| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |