| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

23. Mai 2011 | ||||||

|

»Ein Publikum habe ich

|

Hadayatullah Hübsch (* 8. Januar 1946 † 4. Januar 2011) am SUKULTUR-Stand auf der 16. Mainzer Minipressen-Messe im Jahr 2001 (Foto: alle3) |

Hadayatullah Hübsch: Ich vermute, dass du zunächst kleine oder längere Geschichten aufgeschrieben hast, die bei A anfangen und bei Z enden? Hast du sie auf den Flugreisen, - als Langstreckenpilot hast du ja viel Zeit zum Nachsinnen und Ausdenken gehabt -, ersonnen und dann am Zielort im Hotel niedergeschrieben, oder Dir unterwegs nur Notizen gemacht? Und wann hast du begonnen, dir zu überlegen, ob und wo du sie veröffentlichen könntest?

Jürgen Ploog: Ich möchte noch einmal auf den Hintergrund eingehen, vor dem sich Schreiben und Fliegen bei mir entwickelt haben. Als ich 1958 zur Flugschule in Bremen kam, war mein Interesse für Beatliteratur erwacht. Das umfangreiche literarische Angebot in den 50er Jahren war für einen Heranwachsenden kaum zu bewältigen. In Deutschland waren es vor allem Gottfried Benn (besonders seine Nachkriegsprosa) und Arno Schmidt, mit deren Schreibweise ich mich auseinandersetzte. Die Intensität von Kerouacs »On the Road« allerdings stellte alles in den Schatten. Diese Prosa war spontan, direkt, hemmungslos und entsprach damit genau einem ersehnten Lebensgefühl. Dass jemand es schaffte, das literarisch festzuhalten, riss die meisten Schranken im Kopf ein. In meiner Freizeit an der Flugschule sass ich tatsächlich mit einer Rolle Fernschreibpapier in der Schreibmaschine und versuchte einen ungehemmten Sprachfluss runterzuhämmern. Sehr weit kam ich allerdings nicht. Sobald ich anfing, als Linienpilot zu arbeiten, musste ich mich mit kurzen Episoden begnügen, die zu nichts führten. Gleichzeitig entstand ein thematisches Problem: Wie über das Fliegen schreiben, ohne dem billigen Mythos der Fliegerei zu verfallen, der in Titeln wie »Liebe im Schatten der Silbervögel« zum Ausdruck kam? Anders gesagt: Der Pilot in Uniform (samt dem, was er erlebt) gibt eine lächerliche Figur ab. Ich erinnere mich, dass ich aus diesem Grund etwa 3 Jahre lang nicht zum Schreiben kam. Danach flog ich Langstrecke und dabei drängten sich Situationen und Zustände auf, die ich festhalten wollte. In einem Hotelzimmer in New York oder einer Bar in Bangkok etwa war ich in flüchtigen Augenblicken assoziativen Bildern ausgesetzt, die nur in dieser einmaligen raumzeitlichen Konstellation auftauchten. Ich spürte, dass ich in solchen Momenten mit Bewegung, in der Erinnerung, Erfahrung, Erwartung und auch Sehnsucht schwammen, in Berührung kam. Was dieser formlose, dissoziative Ansturm in meiner Vorstellung anrichtete, schrieb ich auf. Es war Cut-up, bevor ich etwas von der Technik des Schneidens, das heisst der semantischen Abweichung, etwas wusste. Mit dem Veröffentlichen ging ich sehr lasch um. In den 60er gab es genug »avantgardistische«, vom Aufbruch geprägte kleine Blätter, in denen sich freie Prosa unterbringen liess.

Hadayatullah Hübsch: Die »spontaneous prose« von Kerouac hat dich also sehr begeistert und inspiriert, aber deinen schreiberischen Weg fandest du dann doch bei der akribischen Arbeit an der Sprache, die Burroughs leistete. Du hast ihn dann ja kennengelernt, wie genau geschah das?

Jürgen Ploog: In London 1969, wo er mit Anthony Balch zusammen wohnte. Carl Weissner und ich waren ein paar Tage in der Stadt. Ich erinnere mich, es war eiskalt. Wir trafen ihn in der Duke Street. Burroughs war, seit ich Naked Lunch gelesen hatte und auf die Cut-up-Methode gestossen war, eine geradezu legendäre Gestalt, nicht nur literarisch. Er verkörperte alles, was ich unter einem kompromisslosen Schriftsteller verstand: Ein einzelgängerischer Lebenslauf, und zugleich galt er als Pionier in Sachen Wort und Schrift. Zudem war er entscheidend an der Beat-Bewegung beteiligt. Das machte ihn unerreichbar. Bei unserem Besuch bei ihm demonstrierte er für Carl und mich Filmexperimente, die darin bestanden, dass wir uns gegenseitig vorher aufgenommene Konterfeis auf die Gesichter projizierten, so dass durch die Überblendung ein fremdes, drittes Gesicht entstand. Am selben Nachmittag tauchte übrigens auch Brion Gysin auf, der gerade aus Marokko eingetroffen war. Die Unterhaltung mit Burroughs verlief sachlich. Für Konversation interessierte er sich nicht. Ein Mann, der völlig in sich ruhte.

Hadayatullah Hübsch: Burroughs hatte sich ja mit »Naked Lunch« (spätestens) seine eigene Mythenwelt geschaffen und begonnen, eine Vermessung der inneren Landkarte vorzunehmen. Wie aber war und ist das bei Dir? Wie wurde Schreiben für Dich zu einer anderen Wirklichkeit, einer Art Parallel-Universum? Durch Dein erstes Buch?

Bibliografie Jürgen Ploog: |

Jürgen Ploog: Zunächst einmal wäre zu klären, was eine »andere Wirklichkeit« ist. Eine andere als die bekannte? Die Vorstellung von Wirklichkeit beruht ja darauf, dass es eine wie auch immer geartete Realität gibt, die der Realismus zu erfassen sucht. Dahinter steckt auch das Subjekt/Objekt-Prinzip und das Diktat der Objektivität. Der Realist sieht sich von der Realität in die Pflicht genommen, wobei er meines Erachtens übersieht, dass es »die« objektive Realität nicht gibt, denn sie ist ein Produkt seiner Wahrnehmung. Wer nimmt schon ein so komplexes Gebilde wie die Gesamtheit der Gegebenheiten genauso wahr wie sein Nebenmann? Die Vermittlung von Aussen und Innen (also der Austausch von Input und Output) läuft über die Sprache, zumindest beim Schreiber. Beim Mathematiker etwa kann das auch über Zahlen und Formeln geschehen. Ein Individuum jenseits der Sprache ist allerdings schwer vorstellbar. Sprache ist der Schlüssel, um über das festgelegte Programm von Bezeichnung und Bezeichnetem hinauszukommen. Die simple Feststellung dazu heisst: das Wort Stuhl ist nicht der Stuhl. Der tatsächliche Stuhl ist weit mehr als ein einziges Wort wiedergeben kann. Was sich als »andere Wirklichkeit« bezeichnen liesse, habe ich einmal »den Raum hinter den Worten« genannt. Bei genauer Betrachtung erweist sich ein Wort als vages Zeichen für etwas, unter dem nicht jeder dasselbe versteht. Deshalb sehe ich mein Schreiben als Versuch, hinter die Worte zu gehen, aufzuzeigen, was sie im Kopf auszulösen vermögen, und das ist etwas höchst Subjektives und Vielschichtiges. »Coca-Cola-Hinterland«, mein erstes Buch, war ein radikaler Exkurs über die Möglichkeiten der Schnitttechnik, die im ersten Schritt mit der konventionellen Sprache bricht, kurz gesagt mit dem unhaltbaren Ansatz: Hier formulierendes Ich und dort vorgegebene, unverrückbare Realität. Mit Cut-up (wie die literarische Schnitttechnik genannt wird) beginnt ein langer Weg in die Interaktion von Bezeichnung und Bezeichnetem mit dem Potenzial, konditionierte Assoziationen und Vorstellungen aufzubrechen. Cut-up ist eine Technik, aber das Entscheidende sind die zerebralen Vorgänge, die sie in Bewegung setzt. Sprache wird zur Reise.

Hadayatullah Hübsch: Wenn Schreiben eine Reise ist, kennt sie dann ein Ziel? Die plane Verbindungslinie von A nach Z wäre zu sehr Mechanismus, vorhersehbar und damit oft genug auch langweilig. Lässt du dich also auf das Reisen hinter den Worten so ein, dass du gewissermaßen in den Nebel hineintappst, ohne zu wissen, wohin die Schritte führen? Oder kennst du Markierungen, Bojen im Bewusstseinsmeer, Wegwarten?

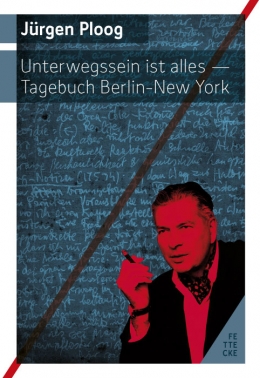

Jürgen Ploog: Der Titel meines nächsten Buches wird sein »Unterwegssein ist alles«. Damit ist gesagt, wie meine Schreibreisen aussehen. Es sind Trips ohne den Drogenbezug, Streifzüge durch die Schriftlandschaft, die sich (beim Schnittvorgang auch grafisch) vor mir ausbreitet. Ich will weder erfinden und in den meisten Fällen auch nicht berichten, was ich im Kopf habe. Es geht mir darum, mein Unterbewusstsein zur Sprache kommen zu lassen, was nur geht, wenn ich höre, was es sagen will. Die vor mir liegenden Textstücke verraten mir, worauf es hinaus will. Das lässt sich leicht überprüfen, wenn ich mir an verschiedenen Tagen dieselben Textvorlagen vornehme. Sie führen jedes Mal in ganz verschiedene Richtungen entsprechend meinem momentanen Zustand. In gewisser Weise ist das wie Träumen. Nur schwere Belastungen führen zu denselben Träumen. Das nicht-drangsalierte Unterbewusste ist ein mit allen Wassern gewaschener Reiseführer, der in unbekannte Territorien aufbricht. Das klingt nach einem wahllosen Vorgehen und ließe sich als »automatisches« Schreiben missverstehen. Genau das ist es nicht. Beim Schreiben versuche ich genau hinzusehen, auf welchen verschlungenen Pfaden sich mein Bewusstsein bewegt. Schreiben ist schliesslich ein bewusster Vorgang, der in meinem Fall dem Zufall und den unbewussten Hinweisen den grösstmöglichen Spielraum gibt. Ich erzähle nicht, indem ich wiedergebe, was mir widerfahren ist. Erfahrung, Erinnerung, auch Theoretisches sind für mich nur Versatzstücke, mit denen ich nach Belieben verfahre. Sie sind Farbe, die notwendig ist, um Formen (das heisst Episoden, Zusammenhänge) sichtbar zu machen, zwischen denen sich meine Figuren bewegen. Der Pilot oder der Seefahrer schaut aufs unermessliche Meer mit seinem Wellengewirr, in dem sein Blick Strukturen und Hinweise erkennt, zwischen denen er sich bewegt und die ihm zeigen, wo Gefahren und Tücken lauern.

Hadayatullah Hübsch: Hast du Erfahrungen damit gesammelt, ob, und wenn ja, wie sich das Kraftfeld, das du schreibend erschaffst, in der Außenwelt manifestiert? Ginsberg sprach einmal davon, dass das bewusste Sein äußerer Raum sei (»Mind is outer space«), ich weiß aber nicht, ob der Satz von ihm oder einem Guru stammt. Und Burroughs, so las ich, ging bisweilen nach nächtlicher Arbeit spazieren, um zu prüfen, inwieweit sein Schreiben außen sichtbar geworden ist. Oder ist Schreiben für Dich vor allem ein Tun in einem abgeschotteten Raum, wie immer wir ihn nennen mögen, in dem sich das Geschrieben auf Dich bezieht als Material, mit dem Du in deinem privaten Kosmos spielerisch umgehst?

Jürgen Ploog: Ganz so einfach wie in der Physik ist es in der Literatur nicht, eine Wirkung nachzuweisen. Sie hängt zum Beispiel sicher nicht mit Verkaufszahlen eines Buches zusammen. Am ehesten lässt sich eine Ahnung davon herstellen, wenn ich von einem Zusammenhang zwischen Geschriebenem und Zukünftigen ausgehe. Die Araber sagen dazu Mektoub, es steht geschrieben. Zweifellos lässt sich die Vergangenheit umschreiben. Ich bin der Auffassung, dass Texte Entwürfe sind, und das umso extensiver, je offener sie sind. Letztendlich bleibt die Wirkung eines Textes allerdings unermesslich. Ginsberg war sicher daran interessiert, in den »äusseren« Raum hinein zu wirken. In dem Sinn war er engagiert. Deshalb galt für ihn auch, dass sich ein »bewusstes Sein« einmischen müsse. Burroughs ging da aus meiner Sicht differenzierter vor. Für ihn war immer ein Drittes im Spiel, das über den Subjekt/Objekt-Dualismus hinausführt. Ein Spaziergang hieß für ihn dann, sein Schreiben mit dem Panorama des Realen in Beziehung zu setzen. Denn das eine überlagert ja das andere und daraus entsteht sozusagen eine neue Ebene. Natürlich gibt es keinen abgeschotteten Raum. Das mit dem Elfenbeinturm ist eine Erfindung von Ignoranten, die von Dichtung keine Ahnung haben. Mein Arsenal an Realmaterial besteht aus dem, was ich in den 33 Jahren als Pilot erlebt und erfahren habe. Die Herausforderung, der ich mich stelle, ist die, wie ich mit diesem Material umgehe und welche Aussageform ich dem raumzeitlichen Kontinuum aus Erinnerung, Eindrücken, Zuständen und Imaginationsverschiebungen gebe.

Hadayatullah Hübsch: Vielleicht gibt es Autoren, denen es gleich ist, ob ihre Texte veröffentlicht werden oder nicht. Schreiben um des Schreibens willen, als Weg zur Selbsterkenntnis, wäre somit ihr Tun. Kannst Du etwas über Dein Verhältnis zu Deinem Publikum, Deinen Lesern sagen? Und auch darüber, wie schwierig oder leicht es war und/oder ist, Texte an Zeitschriften und Verlage zu bringen.

Jürgen Ploog: Ein Publikum habe ich nicht, bestenfalls Leser. Die wenigen, denen ich persönlich oder schriftlich begegne, bewegen sich in einem ähnlichen Bilderraum, der auf Erfahrungen zurückgeht, die sich nur im gesellschaftlichen Abseits machen lassen. Anderen scheint es zu imponieren, dass ich - vor allem - theoretisch ausspreche, wie ich die kulturelle Situation sehe und wie der Einzelne einen Standpunkt im Bild- und Wortrummel findet. Das Veröffentlichen ist eine Notwendigkeit, um Rauchzeichen sichtbar zu machen. Es ist mir allerdings nicht wichtig. Es gibt Leute, die sehnlich auf einen »Durchbruch« warten. Durchbruch wohin? Um im Feuilleton der ZEIT oder der Süddeutschen abgehandelt zu werden? Ich glaube nicht, dass meine Texte dort etwas verloren haben. Die Kulturindustrie weiss genau, was ihr in den Kram passt und was nicht. Um noch ein Wort von Adorno abzuwandeln: Es gibt kein richtiges Lesen im falschen Leben. Daneben fanden sich immer Möglichkeiten, vor allem kürzere Schriften unterzubringen. Mit den längeren warte ich, bis der richtige Augenblick gekommen ist.

Hadayatullah Hübsch: Du hast Dir dann mit der Zeitschrift »Gasolin 23« ein eigenes Publikum gesucht. War das die Verwirklichung eines lange gehegten Traums? Entsprang die Idee dazu der Herausforderung der Zeit, sich kulturell-literaturpolitisch zu engagieren? Den »Underground« zu erweitern? Freunde zu finden? Schließlich barg das Projekt auch finanzielle Risiken in sich. Wie lief das also mit »Gasolin 23« und warum wurde die Zeitschrift dann wieder eingestellt?

Jürgen Ploog: Gasolin 23 war für Carl Weissner, Jörg Fauser und mich einfach der Versuch, eine Plattform für eine Literatur zu schaffen, die unseren Schreibvorstellungen entsprach. Es gab genug Querverbindungen zu amerikanischen Autoren, die in Deutschland weitgehend ignoriert wurden. Im Grunde war es das erweiterte Beat-Umfeld, mit dem wir uns verbunden fühlten. Die Herausforderung, eine eigene Zeitschrift zu machen, lag auf der Hand, zumal damals das Interesse an kleinen Magazinen (»little mags«) sehr rege war und entsprechend die Nachfrage. Immerhin haben wir das an die 14 Jahre durchgehalten. In den 80er Jahren änderte sich das Klima, auch innerhalb der Herausgeber. Die letzten Nummern habe ich mit Walter Hartmann allein gemacht, wobei die Hauptarbeit an ihm hängen blieb. Das Ende kam vor allem, weil jüngere Autoren, denen wir uns verpflichtet fühlten, zu viel Mittelmässiges produzierten. Den Texten fehlte Mumm und der sprachliche Kick. Anscheinend genügte diesem Autorentyp, sich mit selbstbezogenen Belanglosigkeiten in Szene zu setzen. Bukowski-Aufgüsse galten da schon als das höchste der Gefühle. Das reichte uns nicht.

Hadayatullah Hübsch: Die ganz große Anerkennung durch den Literaturbetrieb blieb dir bislang versagt, oder sollte ich besser sagen, erspart? Dafür bist du in der Szene und dem, was früher Underground genannt wurde, eine gerühmte Instanz! Hast du eine Ahnung, warum die großen Verlagshäuser in Deutschland dich nicht drucken? Und warum spielt Cut-Up-Literatur hierzulande keine herausragende Rolle?

Jürgen Ploog: Geht es wirklich um den Literaturbetrieb? Ja, Anerkennung ist mir erspart geblieben und zwar in dem Sinn, dass mir das die Möglichkeit gegeben hat, meine Arbeit weitgehend störungs- oder erwartungsfrei durchzuziehen. Das ist für das eigentliche Schreiben ein wichtiger Punkt. Wer wäre schon frei von Erwartungsdruck oder Anmerkungen einer wie auch immer gearteten Kritik? Betrachten wir einmal die literarische Entwicklung, sagen wir der letzten 20 Jahre. Hat sich da Bemerkenswertes getan? Die kurzen Buchsaisonen im Herbst rauschen vorbei wie laue Lüftchen. Die Situation wird klar, wenn auf den grösseren Rahmen geachtet wird. Ein verheerender Niedergang der Literatur, der Schrift, des Lesens. Verlage versuchen sich mit bewährten Mustern über Wasser zu halten, ihre Programme sind kommerziell geprägt. Heute beherrschen Finanzen und Politik den öffentlichen Raum. Gibt es einen Grund, dort mitzumischen? Oder wie Ernst Jünger sagte: Verbessert es mein Schreiben, wenn ich auf der Buchmesse auftrete? Ich habe verschiedentlich betont, dass vor allem durch die technologische Entwicklung das Bewusstsein in eine Krise geraten ist. Schreiben und kulturelle Produktion sind nun mal Ausdruck des Bewusstseins. Jede so genannte »Literatursendung« belegt das: Dort wird nicht über Literatur, sondern über Bücher geredet, und das ist ein Unterschied. In der Literatur geht es nicht um Inhalte und auch nicht darum, ob sie konsumierbar ist. Das Kriterium ist, reflektiert sie die Krise oder nicht? Sobald Konsum das Klima bestimmt, entstehen Schubladen (in der Warenwelt entspricht das dem Markenartikel), und wie einfach ist es Cut-up in eine Schublade abzuschieben (unleserlich, dem Verkauf unzuträglich). Cut-up liesse sich als literarische Geheimwaffe sehen, und je länger eine Geheimwaffe im »Verborgenen« angewendet wird, umso nachhaltiger die Wirkung. Dazu nach eine Beobachtung: Musiker haben einen unverkrampften Zugang zu dieser Methode, sie spüren, worum es geht. Die germanistisch angehauchte Branche kommt bisher nicht über die Frage hinaus: Cut-up, was ist das? Aber es geht nie um eine Technik, sondern immer um die Ergebnisse, die durch sie zustande kommen. Das allerdings verlangt die Fähigkeit, ernsthaft zu lesen. Die Mühlen eines Schriftstellers arbeiten langsam, sehr langsam. Die Veränderungen, an denen er arbeitet, verlangen entsprechend Geduld. Zeit ist das, was endlich ist, auch wenn das, was sie zurück lässt, nicht sofort sichtbar wird.

Das Gespräch entstand zwischen dem

7. Dezember 2010 und dem 3. Januar 2011.

| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |