| |

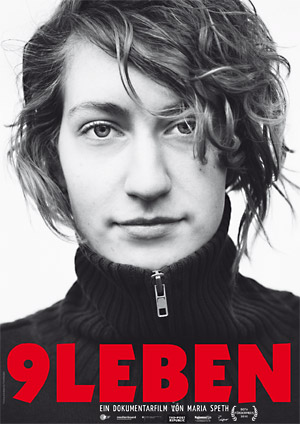

Bildmaterial © MadonnenFilm/Reinhold Vorschneider

|

9 Leben

(Maria Speth)

Deutschland 2011, Buch, Schnitt: Maria Speth, Kamera: Reinhold Vorschneider, mit Za, Sunny, Krümel, Toni & Band »Les Petits Hotz«, Soja, JJ, Stöpsel & Familie, 105 Min., Kinostart: 19. Mai 2011

Nach in den tag hinein und Madonnen befand sich Maria Speth bei den Recherchen für ihren dritten Spielfilm, als sich die Finanzierung verzögerte und sie sich entschied, einen Dokumentarfilm über Berliner »Straßenkinder« (auch wenn sie auf der Strasse längst die Volljährigkeit erreicht haben) zu drehen. Zusammen mit ihrem Lieblingskameramann Reinhold Vorschneider (Orly, Im Schatten, Der Räuber) erarbeitete sie das Konzept, die Interviews jeweils mit Schwarzweißkamera in klinisch weißen Räumen einzufangen, wodurch nicht nur ästhetisch eine besondere Atmosphäre geschaffen wird, sondern auch die Interviews selbst geprägt werden, was zunächst die Gefahr barg, sich in ein va banque-Spiel zu verwandeln.

Doch die Protagonisten des Films zeigen trotz der unnatürlichen Umgebung keine direkte Scheu, sich vor der Kamera zu öffnen, die Probleme des Films liegen an anderer Stelle.

Zunächst einmal ist festzuhalten, dass der Film ein faszinierendes Sujet hat und trotz der eher eingeschränkten visuellen Möglichkeiten über die komplette Filmlänge eine immense Spannung aufrechterhalten kann. Auch, wenn einige der Befragten zwischenzeitig das Material durch musikalische Darbietungen oder eine Fotostrecke (auch die Fotos werden im weißen Raum sozusagen »ausgestellt«), lässt das Interesse beim Betrachten nie wirklich nach - was längst nicht jede Doku mit einer Länge von mehr als 90 Minuten von sich behaupten kann.

Auch der Titel »9 Leben«, der zunächst etwas austauschbar erscheint (7 Brüder, Dreileben, Vier Leben etc.), und sich übrigens nicht auf die Anzahl der Protagonisten sondern auf die sprichwörtlichen Leben einer Katze stützt, könnte im Nachhinein kaum besser gewählt sein, denn ungeachtet von der Bedeutungsebene innerhalb jeder einzelnen Biographie fällt vor allem auf, dass sich die Biographien untereinander sehr unterscheiden: Angefangen vom Alter und dem Grund (oder meistens den Gründen), das elterliche Zuhause zu verlassen, über die ersten Eindrücke, die unterschiedlichen Erfahrungen, bis hin zur letztlichen Versöhnung mit oder kompletten Abnabelung von der Familie und dem Blick auf die Zukunft und den Lebensentwurf, und wie er durch die Straßenzeit verändert wurde.

Anhand von »Stöpsel«, einer Frau, die inzwischen selbst mehrfache Mutter ist und eine offenbar recht glückliche Familie führt, und ihren Zitaten »Ich mag nicht, dass sie auf die gleiche Schiene kommen« bzw. »Soll ja mal was ordentliches aus ihnen werden« wird gegen Ende des Films sogar der Kreis geschlossen und der Betrachter mit dem Eindruck aus dem Kino entlassen, dass auch aus Schnorrern wieder Spießer werden können, und das Ganze natürlich zu einem gewissen Teil (ohne jetzt die missrateneren Eltern in Schutz nehmen zu wollen) auch auf dem Generationskonflikt aufbaut. Wer das Gesicht voller Piercings hat, kann trotzdem mit dem Cello bei »Jugend musiziert« teilnehmen, und die Geburtsjahrgänge nach 2010 werden über Piercings, Arschgeweihe und »Green Day« wahrscheinlich ähnlich lächeln wie meine Generation über Hippies oder Peter Kraus.

Zu den Problemen des Films zählen aus meiner Sicht (bekennender Dokumentarfilm-Purist) die überdeutliche Ästhetisierung. Inwiefern das perfekte Makeup und die keineswegs schmuddelige Kleidung der Befragten den täglichen Look oder die Nachhilfe der Filmemacher unterstreichen, mag ich nicht entscheiden, aber wenn zur Unterstützung des Schwarz-Weiß-Looks des Films ein gewisser Kulissenaufbau oder ein hübsch drapiertes Schachbrett eingesetzt werden, so stellen sich mir ein wenig die Nackenhaare auf. Und ich bin mir auch nicht sicher, inwiefern die inhärenten Widersprüche bei den Aussagen der Befragten von der Filmemacherin in der Montage beabsichtigt waren. Einerseits gibt sich der Film große Mühe, seine Protagonisten nicht bloßzustellen, aber in der Art und Weise, wie manche Themen elliptisch ausgespart werden, wird die Empathie des Betrachters für die dokumentierten Personen doch irgendwie untergraben. Ein Ausreißerin erklärt nahezu fassungslos, wie ihre Mutter das Schloss ausgewechselt hat, um nicht von der Tochter und ihren Freunden bestohlen zu werden, eine andere beschreibt, wie man die Frühschicht einer anderen Mutter nutzte, um mit einer bunten Gruppe zumindest für einige Stunden eine Bleibe zu haben. Man beschreibt den quasi unentrinnbaren Kreislauf (nicht alle Befragten haben Drogenerfahrungen) »Geld beschaffen, Drogen beschaffen, Geld beschaffen, Drogen beschaffen«, und wenn konkret nach der Finanzierung gefragt wird, versteckt man sich hinter einem euphemistischen »Das geht. Glaube mir, da gibt’s Wege. Es geht.«

Wie in den meisten Selbstdarstellungen wird die Gut-Böse-Dichotomie aus der eigenen Perspektive aufgezogen, und zumindest bei einigen der Befragten fällt auf, wie die eigenen Vergehen und Versäumnisse verharmlost werden, die Aktionen und Reaktionen der Außenwelt hingegen jeweils mit niederträchtigen Motivationen erklärt werden. Und Vorurteile bestehen unter den Befragten fast genau so viele wie unter denen, von denen sie sich absetzen wollen. Somit funktioniert der Film nur bedingt, um einem die Protagonisten näherzubringen. Selbst einige der »schlimmeren« Eltern der Befragten würden beim Betrachten des Films wahrscheinlich weniger zu Tränen gerührt als in ihren eigenen Urteilen bestätigt werden. Ob dies hingegen eine Schwäche oder eine Stärke des Films ist, der so zwischen Subjektivität und Objektivität schwankt, mag ich nicht entscheiden. Ich persönlich hätte mir jedoch eher einen Film gewünscht, der Vorurteile hinterfragt hätte, statt sie auf subtile Weise doch zu bestätigen.