| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

17. April 2013 | Thomas Vorwerk für satt.org | ||||||||||

|

|

|

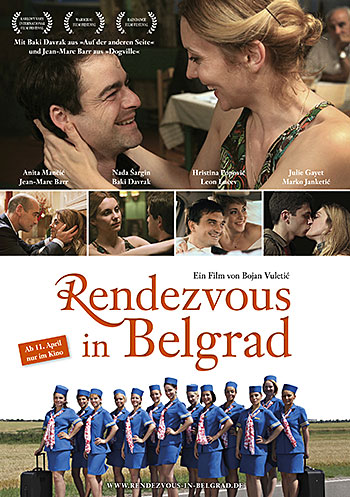

Rendezvous in Belgrad

(Bojan Vuletic)

Originaltitel: Praktican vodic kroz Beograd sa pevanjem i plakanjem, Intern. Titel: Practical Guide to Belgrade with Singing & Crying, Serbien / Deutschland / Frankreich 2012, Drehbuch: Bojan Vuletic, Stefan Arsenijevic, mit Julie Gayet (Silvie), Marko Janketic (Stefan), Anita Manacic (Melita), Jean-Marc Barr (Brian), Nada Sargin (Jagoda), Baki Davrak (Orhan), Hristina Popovic (Djurdja), Leon Lucev (Mato), 86 Min., Kinostart: 11. April 2013

Als »Stadt der Liebe« hat Paris ausgedient, mit diesem Film tritt Belgrad das Erbe an. Eine Französin, ein Deutschtürke, ein Amerikaner (Jean-Marc Barr) und ein Kroate sind hier die Protagonisten, die in vier Episoden auf serbische Zimmermädchen und andere Vertreter dieser gastfreundschaftlichen Nationalität treffen. Eigentümliche Chöre aus Strafgefangenen, Müllmännern und anderen Gruppen verbinden diese kleinen Liebesgeschichten zusammen mit vielen küssenden Statisten und zahlreichen Informationen über den boomenden Tourismusbereich zu einem euphorisch-ironischen Reiseführer.

Den Anfang macht die Sängerin Silvie, die sich schon bei der Anreise durch Rotwein im Plastikbecher (stilsicher zerdrückt wie einst Richard Dreyfuss in Jaws) als Französin outet. Ihr zu Seite stellt man den von der Aufgabe überforderten Stefan, der sie einfach nur zu ihrem Auftritt bei einem kleinen Festival (mit diversen Politikern im Publikum) bringen soll. Silvie küsst stattdessen wildfremde Passanten (hat sie der Geist Serbiens übermannt?) und warnt ihren Aufpasser immer wieder »Don't fuck with me, kid!«

Die ersten zwei Chöre, die die Episoden jeweils verbinden, bestehen aus Stewardessen und einem S.W.A.T.-Team. Abwechslung ist auch so ein Tourismusversprechen. Eine weitere Verbindung zwischen den Episoden offenbart sich nur sehr aufmerksamen Zuschauern, Nebenfiguren oder zumindest Namensnennungen tauchen am Rand mehrfach auf. Und Chorgesang 3 in Episode 4 (»Mito, Mito, Du Schwerenöter« lautet die Untertitelübersetzung des Refrains).

Episode 2 kann zwar Jean-Marc Barr und eine seltsame Sado-Maso-Liebschaft bieten, wirkt aber am unausgegorensten. Da ist der deutschtürkische Geschäftsmann, der in Episode 3 zu einem Junggesellinnenabend eingeladen wird, wenigstens von bierseligem Charme. Zu diesem Zeitpunkt kann man auch noch zusammenfassen, dass es in jeder Episode um Musik, Alkohol und Handgreiflichkeiten geht, und zumindest jeweils etwas Inventar zu Bruch geht. Nicht jeder dieser Trends wird sich bis zum Schluss durchsetzen. Orhan landet nach durchzechter Nacht im Bett von Jagoda, und mit einem etwas geschmacklosen alten Volkszauber soll er in einen treuen Ehemann verwandelt werden. Neben der Anfangsepisode, bei der man noch nicht wusste, was einen erwartet, die überzeugendste Geschichte. Verglichen aber etwa mit einem Episodenfilm von Jim Jarmusch wahrlich kein Meisterwerk.

Die letzte Episode (nach einem Bauarbeiter-Chor) hat dann das mit Sicherheit größte Budget verschlungen, immerhin geht es um eine Hochzeit und eine Autokarawane. Über Korruptionsvorwürfe an die serbische Polizei (die beide Ehepartner stiftet) entfernt man sich hier auch am deutlichsten vom Tourismus-Klischee. Doch die Wiedervereinigung eines zerstrittenen Paares über eine Gedichtsrezitation lässt noch stärker als in der Barr-Episode eine überzeugende Charakterzeichnung vermissen. Reichen Herkunft, Beruf und Liebesabsicht schon als Eckpfeiler einer Filmfigur?

Was den Film auszeichnet, ist seine bis zum Schluss durchgezogene, reichlich absurde Grundkonstellation, bei der immerhin über die kleinen Details eine gewisse Geschlossenheit erreicht wird. Doch Humor, Ironie und Absurdität schalten allesamt höchstens mal in den zweiten Gang, es ist ein kleines Wunder, dass die Karre nicht absäuft.

|

Georg Baselitz

(Evelyn Schels)

Deutschland 2013, Buch: Evelyn Schels, Kamera: Christian Meckel, Schnitt: Susanne Hartmann, Musik: Christoph Rienert, mit Georg Baselitz, Elke Baselitz, Michael Werner, Anton Kern, Thaddaeus Ropae, Franz Dahlem, Fred Jahn, Benjamin Katz, 105 Min., Kinostart: 11. April 2013

Schon im Jahre 2004 hat Evelyn Schels mal ein Porträt über Georg Baselitz erstellt, wodurch eine Vertrautheit (das Presseheft nennt es Freundschaft) des eigentlich scheuen Malers und Bildhauers mit der jungen Filmemacherin entstand, auf der man bei dieser Produktion, die Baselitz auch bei der Arbeit in seinen Ateliers in Deutschland und Italien zeigt, aufbauen konnte.

Die gesamte Karriere des 1938 im Osten Deutschlands geborenen Künstlers, der momentan (so stellt Baselitz es zumindest selbst dar) weltweit die »Nummer Drei« ist, wird nachgezeichnet. Das schwierige Verhältnis zum nationalsozialistischen Vater, die frühen Weggefährten und was sie teilweise (Schönebeck) wieder trennte, seine über 50 Jahre andauernde Ehe mit Elke, die selbst von der Kunsthochschule kommt, und sowohl Muse wie schärfste Kritikerin und assistierende Managerin ist. Und natürlich der »Rausschmiss« aus der DDR, wegen »Renitenz«. Aber auch um die Nachkommen geht es, wie die Söhne Anton und Daniel, mittlerweile selbst arrivierte Galeristen.

Die Epochen seiner Kunst werden nach und nach abgearbeitet und teilweise »erklärt«. Die frühen gesellschaftskritischen-realistischen Arbeiten im Gefolge Otto Dix, dann die Arbeit mit »Saufarben«, das »auf den Kopf stellen« seiner immer abstrakter werdenden Gemälde, nebenbei die gleichfalls Aufsehen erregenden Skulpturen (man sieht ihn auch mit der Motorsäge wüten), und der Druck, sich immer wieder »neu zu erfinden« (ohne den marktwert zu verlieren), der zu den aktuellen Serien von »Remixes« und »Negativen« führte.

Ob man ihn zu den »jungen Wilden« oder den »neuen Wilden« zählt, dass Baselitz mittlerweile 75 ist (der Gebrauch der Motorsäge fordert ihn auch gesundheitlich), kann auch seine Kunst nicht verbergen.

Dokumentarfilme über Künstler funktionieren immer nur (höchstens) so gut, wie man sich als Betrachter für den Künstler und seine Kunst interessiert. ich muss an dieser Stelle zugeben, dass es andere Künstler gibt, die mich mehr interessieren.

Rein technisch überzeugt der Film aber, er ist feucht und flüssig wie Baselitz' Farbe, laut wie seine Motorsäge und informativ und ziemlich umfassend. Die unheilschwangere Klaviermusik und die dräuenden Didgeridoos prägen die zu erzielende Atmosphäre für meinen Geschmack zu geradlinig. Was den Film aber auszeichnet, ist Baselitz als aussagefreudiger Erzähler. Man mag einiges, was er von sich gibt, kritisch hinterfragen, das ändert aber nichts daran, dass es faszinierend ist, ihm zuzuschauen, wie Gemälde produziert oder eine Londoner Ausstellung vorbereitet.

|

Der Tag wird kommen

(Gustave Kervern & Benoît Delépine)

Originaltitel: Le grand soir, Frankreich / Belgien / Deutschland 2012, Buch: Gustave Kervern, Benoît Delépine, Kamera: Huges Poulain, Schnitt: Stéphane Elmadjian, mit Benoît Poelvoorde (Benoît »Not« Bonzini), Albert Dupontel (Jean-Pierre Bonzini), Brigitte Fontaine (Marie-Annick Bonzini), Areski Belkacem (René Bonzini), Serge Larivière (Direktor), Stéphanie Pillonca (Exfrau), Bouli Lanners, Miss Ming, Chloé Mons, Yolande Moreau, Gérard Depardieu, 92 Min., Kinostart: 2. Mai 2013

In Cannes wurde dieser Film in der Nebenreihe »Un certain regard« mit dem Spezialpreis der Jury ausgezeichnet. Muss wohl ein schwaches Jahr gewesen sein. Oder aber die Jury funktioniert nach den Marktgesetzen, die die vermeintlichen Kultregisseure im Presseheft lang und breit ausklamüsern:

Delépine: »Entscheidend sind auch die Zuschauer, die eine zunehmende Bereitschaft zeigen, sich überraschen zu lassen. So glaube ich, dass viele Großproduktionen - etwa Komödien mit einer Hauptfigur und einem Widersacher, der ihr genaues Gegenteil verkörpert - zu sehr nach Marketing riechen und zu abgedroschen wirken. Das Anormale strahlt da schon eine größere Anziehungskraft aus: Es weckt mehr Neugier und macht weniger Angst als früher. Nehmen wir nur die größten Publikumserfolge des zurückliegenden Jahres: The Artist war ein ziemlich gewagtes Unterfangen, Poliezei ebenso, und gleiches gilt sogar für Ziemlich beste Freunde.« Delépine glaubt, »dass die Leute genug haben von vorgekauten Sujets und abgestandenen Formen der Inszenierung.«

Le grand soir soll »originell« sein, soll »Punk« sein, und in manchen Momenten gelingt dies dem Film auch. Wenn der »älteste Punk mit Hund« NOT (Benoît Poelvoorde) gemeinsam mit seinem Bruder Jean-Pierre (Albert Dupontel) an einem Tisch mit dem Vater sitzen und sie minutenlang komplett unkommunikativ auf den alten Mann einreden, entweder Plasmabildschirme lobpreisen oder über das System zetern, dann wird nicht nur die Untertitelungsfirma schwer gefordert, das ist auch inszenatorisch originell und »Punk«. Wenn der Film zu Beginn gefühlt fast ebenso lang mit einer Wackelkamera in Stirnhöhe die Namens-Tätowierung der Hauptfigur (und wenig mehr) zeigt, dann ist auch das Originell und »Punk«. Man muss es aber nicht mögen.

Ich habe viel gelacht in diesem Film, aber es war oft kein freiwilliges Lachen, sondern eher ein Lachen, dass man einfach im Dienste der eigenen Gesundheit herauslassen muss. Wie eine Blähung, wenn man einen Schwinger in den Unterleib bekommt. Die vielbesungene »Originalität«, die dem Film immerhin auch seine beste Szene beschert (die Welt braucht mehr Kettenkarussells), wirkt oft bemüht bis gequält. Man hat fast das Gefühl, dass die unangepassten Regisseure, die Behinderte und Clochards ebenso gerne casten wie französische Superstars, nicht nur spontan einige der besten Szenen dem vom Hauptdarsteller mitgebrachten Co-Star verdanken, einem »Schäfer-Punk« getauften kleinen Köter, der so ziemlich jeden in der Crew gebissen haben soll, sondern dass sie oft auch ganz gezielt Situationen gemieden haben, die »zu sehr nach Marketing riechen«. Sich aber im gleichen Moment ausgezeichnet in den Kinohitparaden auskennen. Das entspricht einer sogenannten »Punkband«, die erst die Charts analysiert, dann die Musiker zusammencastet. So was wie »Sigue Sigue Sputnik«, »Zodiac Mindwarp« oder einige Projekte von Malcolm McLaren oder John Lydon. Man könnte dabei (und bei diesem Film) auch von »Alte-Herren-Punk« sprechen, mit fundierten Aussagen zur »Krise«, jene schockieren, die es »nicht verstehen«, und auf den Zuspruch derer hoffen, die einfach glauben, es zu verstehen.

Ich kann jemandem verzeihen, der lacht, wenn ein kleiner Köter ein Plakat angreift, auf dem eine Katze abgebildet ist, oder der sich bei der gezielten Provokation des Establishments (wir spucken aufs Panoramafenster des Restaurants) ein klein wenig auf der Seite des Punks fühlt. Wer mir aber allen Ernstes weismachen will, dass dieser Film, der zwischenzeitig mal seine Protagonisten zeigt, wie sie »immer geradeaus« gehen (ein großer rebellischer Brüller in jeder zweiten Klasse) oder mithilfe von Überwachungskameras ein kleines (sehr kleines!) Video-Ballett gestalten, irgendeinen Beitrag zum Kino oder zum Thema »Punk« darstellt, der verdient nicht einmal meine Verachtung.

|

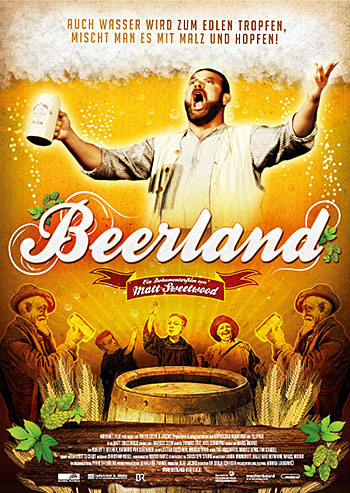

Beerland

(Matt Sweetwood)

Deutschland 2010-2011, Dramaturgie: Markus Stein, Kamera: Thomas Lütz, Axel Schneppat, Schnitt: Stefan Buschner, Markus Stein, Musik: Eike Hosenfeld, Moritz Denis, Tim Stanzel, Animation: Makks Moond, Laura Brundrett, Kalle Max Hofmann, mit Matt, Rex und Carol Sweetwood, Peter und Ingrid Bach, Siegfried und Marcus Götz, Anton Renner, Martin Flieher, Erika Müller-König, Aurel von Bassewitz, Karl-Rudolf Päffgen, Martin und Gundi Schuster, Franz und Mona Euringer, Gerald Kriechenborg, Carsten Dörgeloh, 85 Min., Kinostart: 25. April 2013

»I never felt so insignificant in a mass of people«. Die Erfahrungen des in Deutschland lebenden Amerikaners Matt Sweetwood (und seiner Eltern) beim Münchner Oktoberfest müssen traumatisch gewesen sein. Mutter Carol hätte nie mit einem Rummelplatz gerechnet, Vater Rex war vor allem verdutzt, dass selbst der Erwerb von Bier sich problematisch gestaltete, weil man versäumt hatte, ein Jahr zuvor Plätze für eines der überlaufenen Zelte zu reservieren. Die nahm Matt, ein Dokumentarfilmer, als Anlass, die Bedeutung des Bieres für sein neues Heimatland mal genauer zu untersuchen.

So erzählt es der Film zumindest. Etwas eigentümlich mutet dabei aber an, dass Sweetwood bereits im Jahr 2009 mit dem »Drehbuch« zu Beerland einen Dokuwettbewerb gewann. Und dass man im Presseheft zu eben jenem »Drehbuch« keinen Credit findet, stattdessen aber zu einem Dramaturgen namens Markus Stein, der auch für den Schnitt des Films mitverantwortlich war.

Das rückt die ach so persönlich motivierte »Erkundung« des Regisseurs, der gleichzeitig in Michael-Moore-Manier auch sein eigener Hauptdarsteller ist, in ein unvorteilhaftes Licht. Doch statt über den Wahrheitsgehalt der Back-Story zu argwöhnen, möchte ich mich lieber auf den Informationsgehalt dieser Bier-Doku - möglichst losgelöst von Sweetwood, der manchmal recht putzig durch das Bild torkelt und durch seinen allgegenwärtigen Voice-Over-Kommentar versucht, die filmischen Fragmente zusammenzufügen.

Die halbphilosophischen Lebensweisheiten über Bierkonsum bringen einen in diesem Film nicht viel weiter - und erheitern wahrscheinlich mit passendem Getränk in der Hand weitaus mehr als bei nüchterner Betrachtung. (Und insofern gibt es tatsächlich eine unerwartete Parallele von Beerland zum Münchner Volksfest.)

Wie die Erfindung des Kühlschranks direkt mit Brau-Problemen zusammenhängt, wie sich das Verhältnis zum Bier historisch verändert hat, das sind die Themen, die wahrscheinlich keinen abendfüllenden Film im Alleingang hergegeben hätten. Und so weicht man aus auf Kuriositäten, auf »Bier-Dioramen« (immerhin noch mit der historischen Herangehensweise vereinbar und Vorgabe für die heutzutage wohl unerlässlichen »Animationen« der Bildquellen, die eigentlich das »Doku«-Prinzip mit Füßen treten) oder die Fortentwicklung altertümlicher Seifenkistenrennen, nämlich Bierkistenrennen, natürlich mit Hilfsmotor und von der Brauerei, die die etwas größeren Kisten bereitstellen, gesponsert. Oder eine Open-Air-Theateraufführung eines historischen »Bierkrieges«, wo die brisanten Folgen nachgespielt werden, als in irgendeinem Nest der Literpreis von 24 auf 26 Pfennig erhöht wurde. Immerhin die Recherche scheint über das Googlen des Wortes »Bier« hinausgegangen zu sein, und natürlich werden auch die Brauereidichte um Bamberg und das Reinheitsgebot abgehandelt. Umso erstaunlicher, dass ein Ausflug nach Köln erneut den großäugigen Amerikaner herbeiruft, der sich darüber wundert, dass es dort eine Art »Halloween mit Bier« gibt, wobei man aber nicht von haus zu haus geht, sondern auf offener Straße mit Süßigkeiten beworfen wird. Ach, wie witzig, dieser angebliche Kulturschock, aufbereitet in Satzhäppchen, ein perfektioniertes Anbiedern bei einem unterhaltungssüchtigen Publikum, das womöglich sogar darüber lachen kann, dass man in Köln sein Bier aus »kleinen Whiskey-Gläsern« trinkt. Das Thema Bier liegt mir durchaus am Herzen, ebenso wie einige Kuriositäten im Zusammenhang damit (was ist eigentlich aus der Brauerei in Fucking geworden, wo man sich den Markennamen »Fucking Hell« sicherte?), aber dieser Film gewordene Stammtisch-Ulk ist sein Eintrittsgeld nicht wert. dafür kann man sich lieber gesittet volllaufen lassen.

|

Charlies Welt

Wirklich nichts ist wirklich

(Roman Coppola)

Originaltitel: A Glimpse Inside the Mind of Charles Swan III, USA 2012, Buch: Roman Coppola, Kamera: Nick Beal, Schnitt: Robert Schafer, Musik: Liam Hayes, Roger Neill, mit Charlie Sheen (Charles Swan III), Jason Schwartzman (Kirby Star), Katheryn Winnick (Ivana), Patricia Arquette (Izzy), Bill Murray (Saul), Aubrey Plaza (Marnie), Dermot Mulroney (Doctor), Mary Elizabeth Winstead (Victoria), Paul Benshoof (Charlie Dancing Double), 87 Min., Kinostart: 3. Mai 2013

»Handsome. Brilliant. Heartbroken.« So beschreibt die »Tagline« die Hauptfigur dieses Films, den zur Zeit der Dreharbeiten offenbar gerade seinen gutbezahlten Fernsehjob verlustig gewordenen Charlie Sheen, der hier mit seinem Regisseur Roman Coppola Reminiszenzen an die gemeinsame Arbeit der Väter lostritt: Francis Ford Coppola und Martin Sheen in Apocalypse Now. Die Besessenheit des Regisseur und die Überzogenheit des Budgets (beides in geringerem Maße) dürften hier aber die einzigen Ähnlichkeiten sein. Roman Coppola trat bisher vor allem mit Kurzfilmen, als Co-Autor bei Wes Anderson oder 2nd Unit-Regisseur bei seiner Schwester Sofia auf.

Auf die Dauer hat ihm das wohl nicht gereicht und er kleckert nicht, er klotzt: Extravagante Ausstattung wie einst bei Väterchens One From the Heart (der allerdings noch weitaus mehr als hübsche Neonreklamen bot) und die vermeintlich zu Herzen gehende Geschichte des Charles Swan III, der einer früheren Liebe nachweint. Dies aber vor allem im übertragenen Sinne, denn der Film lädt uns, wie der Originaltitel überdeutlich macht, in die Gehirnwindungen Charlies ein, wo er sich als begabten Tänzer sieht (man wird das Gefühl nicht los, dass die Tanzszenen absichtlich schlecht gedoublet sind) und sich der Film in allerlei symbolischem Brimborium verliert.

In seinen besten Momenten (wovon es nur sehr wenige gibt) erinnert der Film ein wenig an die Arbeiten von Charlie Kaufman. Nur, dass Kaufman wahrscheinlich noch im zugedröhnten Halbschlaf mehr Konsistenz und veritable Emotionen herbeigezaubert hätte. Coppolas Nummernrevue kann nicht einmal über einen Zeitraum von zehn Minuten (an welcher Stelle des Films auch immer) fesseln oder auch nur amüsieren. Und das trotz Co-Stars wie Jason Schwartzman oder Bill Murray (die offensichtlich auch dachten, Coppola sei zumindest annähernd so visionär wie Wes Anderson).

Der allererste Auftritt von Bill Murray ist in meinen Augen der beste Moment des Films, denn er taucht mit Schmerbauch und dem selben labbrigen lachsfarbenen Oberhemd auf wie einst John Wayne am Ende seiner Karriere. In der Comicserie Preacher war The Duke so ein semi-imaginierter Ratgeber wie Humphrey Bogart in Play it again, Sam! oder Elvis-Darsteller anderswo. Hier bleibt Bill Murray nur ein Schmerbauch in einem labbrigen Hemd, so wie Jason Schwartzman allenfalls die Abziehfigur eines Musikstars gibt und man Charlie Sheen eher den Musiker in Two and a Half Men abgenommen hat als den talentierten Graphikdesigner (inspiriert vom tatsächlichen Charles White III) in diesem gründlich misslungenen Film.

Wenn es mir gelänge, meine Enttäuschung besser in Worte zu fassen, hätte ich meinen Job tatsächlich besser erledigt als Coppola, der es aber nicht einmal schafft, mich zu einem durchdachten Verriss zu motivieren. Immerhin kann ich konstatieren, dass Coppola wahrscheinlich sogar eine Vision hatte (zumindest zu Beginn der Dreharbeiten oder während der Drehbuchphase), während mir dieser Film nur Langeweile und leichte Kopfschmerzen bereitet.

Eine der halbgaren Ideen, die sich immerhin im Film halten konnten, ist die symbolhafte Verkörperung der Exfreundin als einer größeren Menge von Damenschuhen. Ein fassbar gemachter Ballast, den Charlie in einem Müllbeutel gesammelt loswerden will, woraus der Film aber auch nur eine müde Slapstick-Nummer macht. An anderer Stelle bekommt Carlos Estevez die Möglichkeit, in einer Diskussion mit seiner Haushälterin seine Spanischkenntnisse vorzuführen, wie gesagt, an halbgaren Ideen mit schludriger Ausführung fehlt es dem Film nicht.

Hätte Charles Swan III ein Etikett, würde vielleicht draufstehen: »Eitel. Überheblich. Kann Spuren von Emotion enthalten.«

Canim Kreuzberg (Asli Özarslan & Canan Turan), Die Jungfrau, die Kopten und ich (Namir Abdel Messeeh), No Place on Earth - Kein Platz zum Leben (Janet Tobias), To the Wonder (Terrence Malick).

![]()

| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

97:

97: