| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

18. September 2014 | Thomas Vorwerk für satt.org | ||||||||

|

|

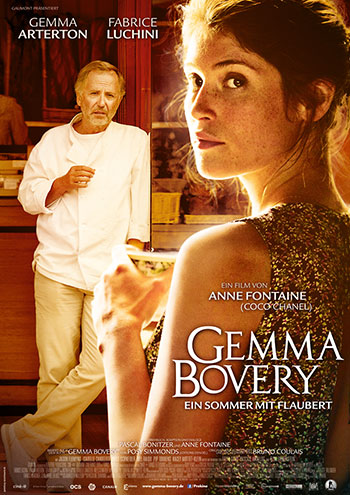

Gemma Bovery

|

Bildmaterial Film © PROKINO Filmverleih GmbH Bildmaterial Comic © Posy Simmonds / Random House |

Während mein Urteil zu Tamara Drewe eher durchwachsen bis negativ ausfiel (der Comic wurde nicht gelesen, den Hardy-Roman nehme ich mir irgendwann noch vor, weil Thomas Hardy immer großartig ist) hat Gemma Bovery den Vorteil, dass die Comicvorlage nicht nur unkonventionell ist in ihrer Kombination von längeren Textpassagen, die teilweise aus Gemmas Tagebüchern übernommen wurden, mit herkömmlicher Bilderzählung. Nein, auch die Geschichte ist hier weitaus interessanter und in der Verfilmung kann man das trotz der Veränderungen ebenfalls spüren. Übrigens entstanden die Comics in der umgekehrten Reihenfolge wie die Verfilmungen, Gemma Bovery (1999) war sozusagen der innovative »Prototyp«, Tamara Drewe (2007, den gibt es ebenfalls in deutscher Übersetzung) eher der Nachschlag nach bewährtem Schema, bei dem die Farbe als auffälligste Ergänzung dazukam.

Der Blick eines nicht mehr taufrischen Herren aus der akademisch ambitionierten Mitteklasse auf eine verführerische junge Frau gewinnt in beiden Comics wie auch in der Gemma-Verfilmung durch Anne Fontaine (Nathalie ..., Adore) durch die weibliche Stimme, die die vermeintliche männliche Identifikationsfigur teilweise deutlich karikiert (auch wenn das in der zur Hauptrolle avancierenden Darstellung durch Fabrice Luchini nicht immer offenkundig ist). Im Comic geht das sogar so weit, dass man als Leser den Eindruck bekommt, der Erzähler Joubert (dessen Präsenz in der ursprünglich in Fortsetzungen im Guardian erschienenen Erzählung immer wieder in die Erinnerung gerufen wird) bestimme auch das Erscheinungsbild einiger der Nebenfiguren. Insbesondere Frauen (alle außer Gemma, die für ihn ein Idealbild darstellt) wirken aus seiner Sicht wie bestimmte Klischees, als Leser denkt man aber mit, dass seine »Version« der Geschehnisse auch dadurch bestimmt wird, dass er manche Details gar nicht wahrnimmt. Im Comic wird etwa subtil angedeutet, wie gut sich Gemmas Gatte Charlie mit der Frau des Bäckers versteht (habe ich in der Verfilmung nicht wahrgenommen, aber ich habe den Comic auch erst »danach« gelesen und hätte mit Vorwissen viel deutlicher darauf geachtet). Und im Film gibt es den Bäckerssohn, der für den sich im Selbstbild überschätzenden Vater eine einzige Enttäuschung ist. Statt mal ein gutes Buch zu lesen, spielt der lieber Computerspiele und wirkt auch sonst nicht besonders helle. Der großartigste Moment der Verfilmung hat hier aber quasi dramatische Dimensionen, denn gegen Ende bemerkt Joubert gar nicht, wie sehr sich sein Sohn zwischendurch verändert hat und während er – ähnlich wie im Comic – bereits der nächsten neuen Nachbarin mit hängender Zunge und literarischen Hintergedanken hinterherläuft, wird im Film klar, dass der Sohn dem Vater längst einige Schritte voraus ist und ihn, gemeinsam mit der wenig beachteten Mutter / Gattin regelrecht vorführt. Allein schon für diese Ergänzung zum Comic habe ich auch den Film tief ins Herz geschlossen. Aus einem kleinen Abschlussgag wird so eine verdiente Rache, eine Art Moral, eine tiefere Tragweite.

Dennoch ist der Comic, was die Ausnutzung seiner erzählerischen Möglichkeiten angeht, weitaus interessanter als der Film, auch wenn sich dies nicht auf den ersten Blick erschließt. In diesem Fall reicht fixes Durchblättern halt nicht für einen angemessenen Eindruck, man muss wirklich lesen (und ich empfehle die Lektüre eindrücklich, aktuell kann man Restexemplare noch billig abgreifen)

Auf den ersten Blick wirkt der Comic unspektakulär und die vielen Textpassagen (durchschnittlich sicher ein Viertel bis Drittel jeder Seite) wirken abschreckend und dem Medium nicht entsprechend. Aber der Reiz des Werkes liegt u.a. in der filigranen Palimpsest-Struktur, seinen zahlreichen Ebenen. Da gibt es Jouberts Erzählung, die die Geschehnisse färbt, dann aber auch Gemmas Tagebücher, die in Auszügen wiedergegeben werden, oft aber auch von Joubert aufgrund der Entwicklungen und seiner ganz persönlichen Perspektive zusammengefasst werden. Diese beiden Elemente werden durch (sich Jouberts literarischen Anspruch gebende) Druckschrift bzw. Gemmas feminine Schreibschrift (natürlich handgelettert) umgesetzt – was im Film so natürlich schon mal gar nicht möglich ist. Darüber hinaus muss man aber auch zwischen den Zeilen lesen und interpretieren. Joubert übernimmt das größtenteils für den Leser, doch man darf ihm als Erzähler wie gesagt nie ganz vertrauen.

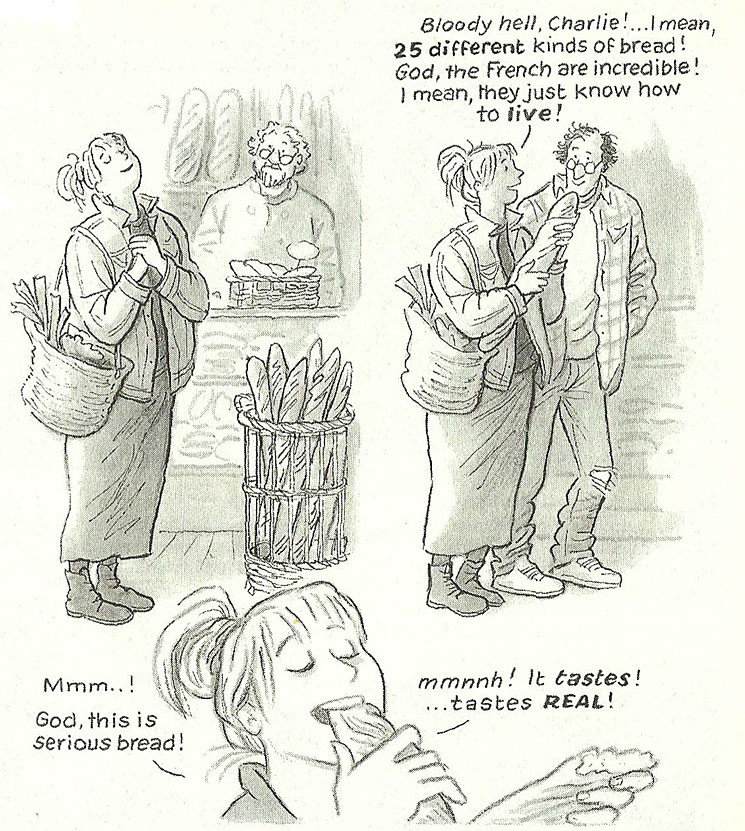

Innerhalb dieses restriktiv wirkenden Gerüsts blüht Simmonds ganz auf und zeigt, was man mit Comics alles so machen kann. Wenn Gemmas minimaler Zugang zu Joubert offenbart wird (jetzt mal abgesehen davon, dass sie beide Hundehalter sind, was Joubert die Möglichkeit gibt, ihr beim Gassigehen »zufällig« zu begegnen), dann kann man die Sinnlichkeit des von Joubert für seine Person eher als sekundär betrachteten Bäckerhandwerks im Comic genausogut umsetzen wie im Film.

|

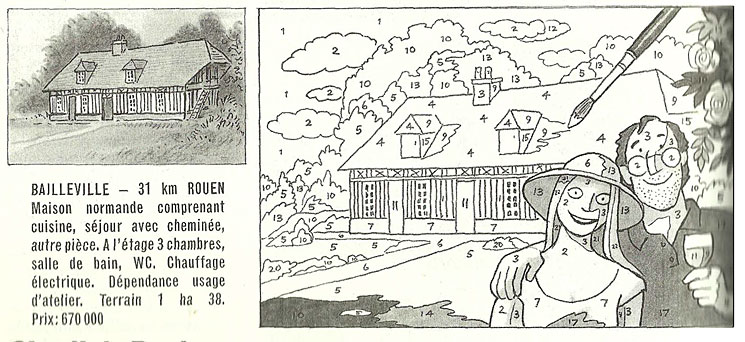

Doch die wahren Geniestreiche dieses Comics kann man nicht einfach übertragen, weshalb es auch clever war, manche Dinge zu verändern, um den anderen Stärken des filmischen Mediums zu entsprechen. Eine ziemlich großartige (leider zur Buchmitte hin unscharf gescannte) Idee ist etwa die ursprüngliche Anzeige, mit der Charles und Gemma das Haus in der Normandie finden (in Tamara Drewe gibt es auch so eine Stelle, wo Simmonds den Titel des Hardy-Romans direkt einbauen konnte), und gleich daneben eine idealisierte Projektion, eine Zukunftsvision als »Malen nach Zahlen«, wobei Kleinigkeiten (Gemma geht offenbar bereits davon aus, dass sie abnehmen wird) immer mit hineinspielen. Comictechnisch ist das ein so genialer kleiner Kniff, dass ich ihn fast mit dem Kubrick'schen Match-Cut bei 2001 vergleichen würde. Man kann mit sehr wenig manchmal sehr viel sagen.

|

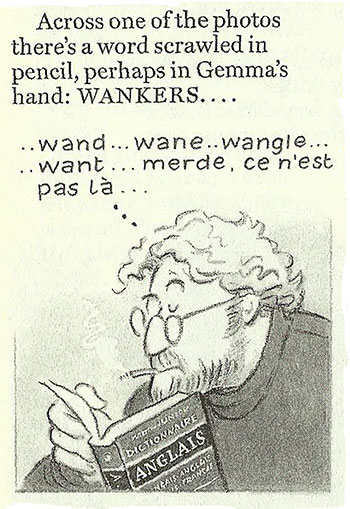

Posy Simmonds karikiert die Mittelschicht gern (auch graphisch), ebenso die Emporkömmlinge und Neureichen, und arbeitet bevorzugt mit einer eher unspektakulären leisen Ironie. Das sprachliche Problem von Gemma Bovery (zu Beginn des Textes schon ausgeführt) löst sie manchmal mit konkreten Übersetzungen französischer Textpassagen (die Anzeige oben wird nicht übersetzt, man geht davon aus, dass auch ein Guardian-Leser ungefähr versteht, worum es geht), manche Gags erschließen sich auch stärker mit ein paar Fremdsprachkenntnissen. Ich hatte aber auch den Eindruck, dass zumindest in der ursprünglichen Veröffentlichung in der Zeitung die Leser quasi aufgefordert wurden, etwas bei der Lektüre zu lernen oder sich nebenbei etwa den Flaubert-Text zu besorgen und ihn parallel zu lesen (das hat bei mir zumindest großartig geklappt, auch wenn es zum Verständnis nicht notwendig ist). Diese Möglichkeit hat der Film natürlich nicht, aber dafür kann man sozusagen miterleben, wie Gemma Arterton im Verlauf des Film ein paar französische Sätze zu beherrschen lernt (und falls sie tatsächlich schon vorher französisch sprechen konnte, sagt das einfach etwas über ihre Fähigkeiten als Schauspielerin aus, während Fabrice Luchinis Englisch leider nur Parodie und Klischee bleibt (wer auf die Schnapsidee kommt, sich den Film in der Synchro anzuschauen, killt natürlich alles, was sprachlich interessant sein könnte – bei echtem Interesse an dem Stoff lohnt sich da auch ein Ausflug in die nächstgrößere Stadt, wo er hoffentlich in OmU gezeigt wird).

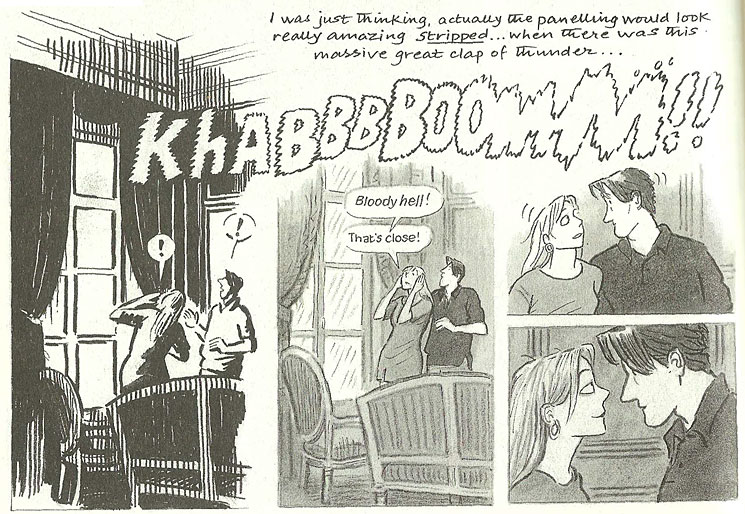

Somit habe ich eigentlich fast alles gesagt, was man zu Comic und Film so erzählen kann (ohne zu spoilern), zum Abschluss noch eine kleine Comic-Passage, die einerseits zeigt, was der Stoff so an romantisch-erotischem Material bietet (ich bilde mir ein, dass dies im Film stärker ausgebaut wurde – wer Gemma Arterton engagiert, will seinem Publikum auch etwas bieten), andererseits aber mal wieder demonstriert, wie Posy Simmonds mit überschaubaren graphischen Mitteln ihre beeindruckende Klasse als Comickünstlerin zeigt. Man merkt es kaum, aber sie lässt es wirklich krachen. Einfach mal den Stil der beiden Bilder links vergleichen. Das Schattenspiel, das Lettering, die anschließende Kadrierung ... 'nuff said, kaufen!

| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |