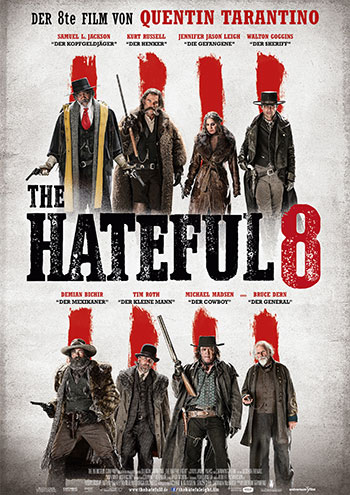

The Hateful 8

(Quentin Tarantino)

USA 2015, Originaltitel: The Hateful Eight, Buch: Quentin Tarantino, Kamera: Robert Richardson, Schnitt: Fred Raskin, Musik: Ennio Morricone, mit Samuel L. Jackson (Major Marquis Warren), Kurt Russell (John Ruth), Jennifer Jason Leigh (Daisy Domergue), Walton Goggins (Sheriff Chris Mannix), Demian Bechir (Bob), Tim Roth (Oswaldo Mobray), Michael Madsen (Koe Gage), Bruce Dern (General Sandy Smithers), Channing Tatum (Jody), James Parks (O.B. Jackson), Dana Gourrier (Minnie Mink), Zoe Bell (Six-Horse Judy), Belinda Owino (Gemma), Gene Jones (Sweet Dave), Lee Horsley (Ed), Keith Jefferson (Charly), Craig Stark (Chester Charles Smithers), Quentin Tarantino (Narrator), 187 Min. (70mm) bzw. 167 Min (DCP), Kinostart: 28. Januar 2016

Das Positivste vorweg: The Hateful Eight ist eine nicht ganz so ärgerliche Gewaltorgie wie Tarantinos letzter Film, Django Unchained. Im Grunde ist das ganze eine Art Mash-up aus Reservoir Dogs und John Carpenters The Thing, nur ohne Außerirdische, im Westerngewand und immerhin mit einer größeren Frauenrolle.

Tarantino schwelgt dabei nicht nur in seinem extremen Breitwandformat und dem Old-School-Filmmaking (das jetzt nicht wirklich die vermutlichen Mehrkosten rechtfertigt), sondern vor allem in seinem ganz persönlichen Erzähltempo. Das zelebriert er nämlich bis zum Exzess, als ginge es darum, manche Zuschauer ganz gezielt vor den Kopf zu stoßen. In der ersten Hälfte des Films (bis zur »Intermission«) hat man eigentlich ein Kammerspiel, das zunächst in einer Postkutsche (und drumherum) und dann in einem Quasi-Saloon (»Minnies's Haberdashery«) spielt. Hier werden ganz gemächlich nacheinander die zirka acht Hauptfiguren vorgestellt, wobei es mich bereits ein wenig nervte, wie feinsäuberlich man fast jedesmal in den Dialogen verteilt einen kleinen biographischen Abriss der Personen bekam. Wenn man sich ein wenig für Drehbuchkonstruktion interessiert, kommt man nicht umhin zu bemerken, dass Tarantinos Buch (zumindest in der ersten Hälfte) in minimalistischer Manier kaum einmal mehr bietet als notwendig ist. Oder anders ausgedrückt: Zunächst wirkt der Film wie eine Blockhütte aus Legosteinen, aber irgendwie schafft er es doch, einen irgendwie in die Geschichte zu ziehen, obwohl einem vieles sehr bekannt vor kommt. In der sonst für Christoph Waltz reservierten Rolle des seltsamen Ausländers darf diesmal zum Beispiel Tim Roth als Engländer süffisant überspitzte Bonmots feilbieten, und auch bei Samuel L. Jackson, Kurt Russell und Michael Madson erlebt man ein ähnliches Typecasting wie in anderen Filmen vielleicht bei Yul Brynner, Charles Bronson und Hardy Krüger.

Bildmaterial: Universum Film

Wie das Wort »Hateful« im Titel schon andeutet, geht es diesmal um eine wild zusammengeschusterte Gruppe, bei der vor allem Vorurteile und Rassismus das Pulverfass, das in der zweiten Filmhälfte zum Bersten kommt, quasi langsam anköcheln. Der eine hasst Schwarze, der andere Weiße, Mexikaner und Indianer werden wie nebenbei unterschiedlich verachtet, und dann geht es – der Bürgerkrieg liegt noch nicht lange zurück, auch noch um politische Meinungsverschiedenheiten. Es widerstrebt mir aber stark, von einem »politischen« Film zu sprechen, weil solche Kontroversen bei Tarantino mittlerweile zum Standardrepertoir des filmischen Gewürzbordes gehören, er aber beispielsweise mit dem inflationären Gebrauch des unschönen Wortes, das mit N beginnt oder einer Szene, in der es um einen nicht ganz freiwilligen Blowjob unter Männern geht, nur auf einer feinabgestimmten Klaviatur der Reizthemen herumklimpert, es aber in seinem Film größtenteils um vermeintlich »coole« Spaßgewalt geht. Wenn beispielsweise mal ein Kopf, der von zwei Revolvern gleichzeitig durchlöchert wird, sich quasi in Luft auflöst, dann ist das ein nerdy Gimmick für die Fanboys, aber keineswegs irgendwie eine politisch gefärbte Hommage an die Filmgeschichte. An jemanden wie Sam Peckinpah kommt Tarantino nur insofern heran, weil mittlerweile einige Jahrzehnte vergangen sind, in denen man dessen seinerzeit innovative Methodik analysieren konnte. Aber Tarantino ist auf dem Level seiner ersten Filme (Reservoir Dogs und Pulp Fiction) stehengeblieben und beschränkt sich auf das »embellishing«, ohne das eigentlich viel neues dazukommt. Mittlerweile darf er mit größerem Budget Dreistundenwestern drehen und den Tarantino herauslassen wie Samuel Jackson sein allen Stereotypen entsprechendes Schniepelchen. Aber das bedeutet nicht, dass Tarantino das Nonplusultra des Filmemachens ist. Er hat sich seine Nische erkämpft und arbeitet an Variationen des immer wieder gleichen Films mit den bekannten Tricks, zu denen dann immer mal wieder einige neue hinzu kommen. Aber letztendlich tritt er damit genau so auf der Stelle wie Nolan oder Fincher in ihren letzten Streifen.

Bildmaterial: Universum Film

Nichtsdestotrotz schaut man sich das natürlich an und findet auch einige tolle Stellen hier und da. Die gelungenste Ergänzung zum Tarantino-Universum ist die Szene nach der »Intermission«. Kurz vor der Pause gab es einen Paukenschlag und jetzt setzt plötzlich eine Erzählerstimme (natürlich Tarantino selbst) ein, die uns erklärt, was in den Minuten passiert ist, während wir auf dem Klo oder an der Bar anstanden. Und dann spult Tarantino in seiner Rolle als Meistererzähler und Quasi-Gott den Film ein wenig zurück, zeigt uns neue Details, die wir angeblich »übersehen« haben – und macht daraus ein selbstreferenzielles Spiel, das er dadurch auf die Spitze treibt, dass er den Zuschauer quasi einweiht, warum die paratextliche Kapitelüberschrift, die wir zu Beginn der zweiten Hälfte sahen (auch ein Stilmittel, das Tarantino gern verwendet), so und nicht anders lautete.

Bildmaterial: Universum Film

Ich muss zugeben, das haute mich dann doch ziemlich in den Kinosessel – und die ganze Kiste mit der Pause, den unterschiedlichen Filmfassungen usw. ist schon ziemlich clever durchdacht, um exakt diesen Effekt zu erzielen – selbst bei Zuschauern, die vermutlich noch nie über Metaebenen usw. nachgedacht haben. In solchen Momenten ist Tarantino dann doch fast die Avantgarde des Mainstream – aber man darf nicht vergessen, dass das meistens (das gelungene Hitlerattentat nehme ich hier mal raus) nur kleine oberflächliche Taschenspielertricks sind, die aber doch nur aus einem überdurchschnittlichen Groschenroman à la Elmore Leonard oder eine Kurzgeschichte von Roald Dahl ein feinziseliertes Kunstwerk machen, das aber nie aus der B-Movie-Kategorie herauskommt (und ich glaube, Tarantino hätte auch Angst, seine flauschige Genre-Nische zu verlassen). Und mit seinem gefühlt achtundzwanzigsten Mexican Standoff will er auch nur betonen, dass das Tarantino-Kino, wie er es einst schuf, seine Heimat ist, wo er sich zuhause fühlt, und wo ihm keiner etwas vormachen kann. So wie keiner bessere Hawks-Filme machte als Hawks oder bessere Blake-Edwards-Filme als Edwards, so hat sich Tarantino sein »Krusty Seal of Approval« geschaffen – und ich bin dann auch glücklich, wenn der Film, wie in diesem Fall, zumindest kein richtiges Ärgernis ist.

Bildmaterial: Universum Film

Denn selbst noch im irrwitzigsten Showdown, bei dem fast jeder ins Gras beißt, gibt es dann die kleinen genialischen Momente, für die es sich doch irgendwie lohnt, den jeweils neuen Tarantino anzuschauen. Hier etwa ein Blick vorbei an zwei hochhackigen Schuhen und einem Arm auf zwei Überlebende in einem blutverschmierten Bett. Dabei zahlt sich dann auch das »Ultra Panavision in 70 mm« aus – auch, wenn man das Bild bei anderen Längenverhältnissen auch irgendwie hätte komponieren können.

|

Etwas viel Tageslicht für meinen Geschmack, aber die Jenny Leigh war zum Küssen. Nicht nur, weil ihr Gesicht dauerhaft blutüberströmt war. |

Jetzt unregelmäßig nur auf satt.org: Die Meinung eines flatterhaften kleinen Nachtschwärmers namens @FerkulaTheSmall, mit dem sich unser Filmredakteur neuerdings einen Twitter-Account teilt (Ferkula twittert nachts, sein »Sargwart« vorwiegend am Tage). |