| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

14. Mai 2014 | Thomas Vorwerk für satt.org | ||||||||||||

|

|

|

Love & Engineering

(Tonislav Hristov)

Deutschland / Finnland / Bulgarien 2014, Buch: Tonislav Hristov, Kamera: Peter Flinckenberg, Schnitt: Nikolai Hartmann, Musik: Pedar Dundakov, mit Atanas Boyev, Todor Vlaev, Tuomas Nieminen, Andon Nikolov, Markus Virtanen, Kati Vainio u.a., 89 Min., Kinostart: 5. Juni 2014

Love & Engineering hat einige wirklich großartige Momente. Wenn der stotternde Anführer von vier paarungsbereiten Informatikern, die man als »socially awkward« bezeichnen muss, mit diesen durch die Korridore der technischen Universität von Helsinki schreitet, so wirkt das in Zeitlupe wie die entsprechende Szene aus Philip Kaufmans The Right Stuff, die heldenhafte Astronauten vor einem Start zeigt. Wer ein paar Folgen der Nerd-Sitcom The Big Bang Theory kennt, wird sich des Eindrucks nicht erwehren können, dass das Format hier einen Doku-Nachfolger gefunden hat. Streng wissenschaftlich befassen sich hier vier Informatiker unter der Leitung des aus Bulgarien stammenden Atanas (schon seine Heirat weist ihn als Experten aus) mit den Problemen des Datings, die wie der Friendship Algorithm von Sheldon Cooper in einem Flowchart dargestellt werden. »Die Frau ist das Ziel«, und die Herangehensweise entspricht der eines Hackers, denn die Frauen handhaben es ja mit ihren Push-up-BHs und kurzen Röcken ganz ähnlich (Zitat aus dem Film).

Wenn Initiator Atanas (der sozusagen auch die Idee des Films beitrug) die Ergebnisse eines Geruchstests (weibliche Freiwillige scheint man ohne Probleme in Finnland zu finden) auf seinem Klemmbrett verzeichnet, sieht man kurz, wie er zwischendurch auch Herzchen und Blumen daneben kritzelt. In solchen Momenten erkennt man das Potential des Films, der mit etwas mehr Hingabe eine tolle Doku und gleichzeitig sehr unterhaltsam hätte werden können, doch das Bestreben des Regisseurs, zu unterhalten, steht dem Gelingen des Films leider im Weg.

Die kluge, leise Beobachtung, die durch die Montage zur aussagekräftigen Erkenntnis wird – dieses Prinzip eines gelungenen Dokumentarfilms ist Regisseur Tonislav Hristov offensichtlich noch nicht ans Herz gewachsen. Er hält sich eher an die Schemata von Fernseh-Infotainment. Und so gibt es neben allzu romantisch (und wenig dokumentarisch) wirkenden Zeitlupenaufnahmen (eine Weichzeichner-Blondine im frühlingshaft paradiesischen Garten, paarungsbereite Disco-Mäuse im Scheinwerferlicht) mit immergleichen Soundtrack diverse Versuchsaufbauten mit erstaunlich gutaussehenden finnischen Damen. Elektroden werden angebracht, im Hintergrund sieht man graphische Darstellungen auf riesigen Computermonitoren – doch der Film versäumt es dabei, seinen Protagonisten wirklich nahe zu kommen.

Mit einer Ausnahme, dem sympathischen und etwas schelmisch wirkenden Todor, der in diesem Umfeld wie das Äquivalent zu Leonard Hofstadter wirkt – also abgesehen von einigen Grundmängeln durchaus vermittelbar. Todor, wie Atanas und der Regisseur mit bulgarischen Wurzeln versehen, durchlebt stellvertretend für seine Kollegen zumindest ansatzweise die Höhen und Tiefen der Liebe, doch die Art und Weise, wie der Film dieses einfängt, wirkt im Vergleich zur rein »experimentellen« ersten Hälfte des Films recht hilflos. Die Emotionen werden zwar sichtbar gemacht (ein Aspekt, der in Dokus immer eine große Rolle spielt), doch wirkt insbesondere das zeitweise Glück seiner Angebeteten Kati (die laut Internetrecherche auch als Schauspiel-Coach arbeitet – falls das nicht nur eine Namensvetterin ist) reichlich inszeniert, und gerade diese Szenen verteilt der Film über seine komplette Lauflänge, wie einen künstlichen Geschmack- oder Farbstoff, der die interessanteren und subtileren Nuancen übertüncht. Und anstatt sich um eine überzeugende Dramaturgie (nicht im Sinne eines Drehbuchs, sondern montagetechnisch) zu kümmern, verliert sich der Film gegen Ende. Zu den einzelnen Probanden gibt es nur noch groteske Streiflichter, einzig Atanas steht seinem Kumpel, dem Regisseur, bis zum Schluss zur Seite, und gemeinsam »erfindet« man ein vermeintlich putziges Ende, das den wissenschaftlichen Fokus nun auf die Kindererziehung verschiebt. Und das wirkt erschreckenderweise fast wie die Vorbereitung auf ein Sequel …

Wofür Love & Engineering vermutlich nicht ganz gewollt ein großartiges Beispiel abgibt, ist der Widerspruch zwischen dem Dokumentarfilm als ganz eigener Kunstform und den materialistischen Vorgaben, die das nach wie kostspielige Medium Film meist mit sich bringt. Dazwischen die Balance zu halten, ist die größte Herausforderung (bei Spielfilmen nicht gänzlich anders), und hier kann man zumindest recht eindeutig miterleben, wie die künstlerischen Ansätze und das Anbiedern an ein möglichst großes Publikum ein wenig miteinander ringen.

|

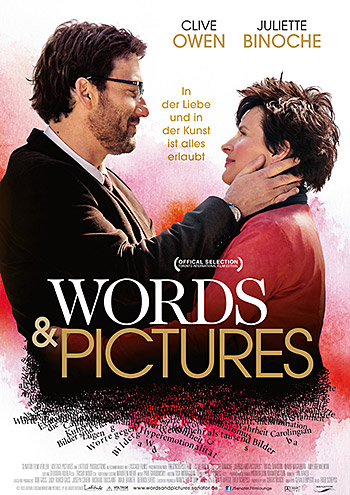

Words and Pictures

(Fred Schepisi)

USA 2013, Buch: Gerald Di Pego, Kamera: Ian Baker, Schnitt: Peter Honess, Musik: Paul Grabowsky, mit Clive Owen (Jack Marcus), Juliette Binoche (Dina Delsanto), Bruce Davison (Walt), Willem Jacobson (Stanhope), Josh Ssettuba (Cole Patterson), Amy Brenneman (Elspeth), Adam DiMarco (Swint), Valerie Tian (Emily), David Lewis (Tom), Tosh Turner (Finetti), Brittany Hobson (Isabella), 111 Min., Kinostart: 22. Mai 2014

Es gibt Standard-Romantic-Comedies, die schon in der Besetzung signalisieren, dass sie Produkte der »Traumfabrik« Hollywood sind. Und dann gibt es RomComs, die ein wenig abseits der üblichen Regeln funktionieren, wo es auch um ein paar Schicksalsschläge geht, man nebenbei noch eine zusätzliche Geschichte erzählt, oder die Besetzung vergleichsweise »problematisch« wirkt. Und zu letzterer Kategorie zählt Words and Pictures, auch wenn der Regisseur eigentlich für ein harmloses, gefallsüchtiges, schauspielzentriertes Kino steht.

Fred Schepisi ist so ein Regisseur, dessen Filme manchmal »ganz okay« sind, aber nie wirklich großartig. Beispiel dafür sind etwa die moderne Cyrano-de-Bergerac-Adaption Roxanne (mit Steve Martin und Daryl Hannah), Fierce Creatures, ein seltsames »Nicht-Sequel« zu A Fish called Wanda, in dem man einfach die vier Hauptdarsteller in einer komplett anderen Geschichte wiedervereinte, oder der Fernseh-Zweiteiler Empire Falls, die Adaption des mit dem Pulitzer Prize ausgezeichneten Romans von Richard Russo. Schepisi drehte auch Filme wie The Russia House oder IQ, die das »ganz okay«-Niveau noch nicht einmal erreichen, und Words and Pictures gehört leider in die selbe Kiste.

Die Besetzung der beiden Hauptrollen (Clive Owen und Juliette Binoche) allein könnte noch ein großes Potential haben – aber man ist beim Betrachten schon sehr schnell der Ansicht, dass beide, gemeinsam mit dem Regisseur, gar nicht mehr als »ganz okay« erreichen wollen. Einen Film, der ein paar Zuschauer anspricht, die sich dann ganz nett amüsieren, und im günstigsten Fall tatsächlich noch eine Viertelstunde nach dem Film darüber unterhalten können. Leider scheitert man an diesem Punkt am katastrophalsten.

Wie der Titel Words and Pictures allzu deutlich unterstreicht, geht es in diesem Film als Backstory der holprigen Liebesgeschichte um einen absurden Wettstreit: Ein Englischlehrer mit Alkoholproblemen und eine Künstlerin mit Gesundheitsproblemen, die nun unterrichtet (also zwei Rollen, wie sie typisch sind für »oscarnominierte« Darsteller), wollen mithilfe ihrer Schüler beweisen, dass »ihre« Kunstform die »bessere«, ausdrucksstärkere etc. ist. Wenig überraschend ist hierbei das bekannte Zitat »Ein Bild sagt mehr als tausend Worte« so etwas wie »ein Kernpunkt der Argumentation«.

Schon beim Titeldesign werden die beiden »Disziplinen« überdeutlich den beiden Schauspielstars zugeordnet, denn »Words« ist in Blau gehalten, »and Pictures« hingegen in Rosa. Damit es auch wirklich jeder kapiert und sich merken kann.

Wem dieser Wettstreit berechtigterweise bekloppt vorkommt, der wird sich auch über einen anderen kleinen »Wettbewerb« in diesem Film wundern. Denn gleich zu Beginn, als »Dina Delsanto« (Binoche), auch bekannt als »Der Eiszapfen«, von ihrem Kollegen in ein Gespräch verwickelt werden soll, geschieht dies u.a. über Worte, die eine bestimmte Anzahl von Verben aufweisen müssen. Wobei ein Wort, das mehr Silben aufweist, sozusagen »mehr wert« ist. Entsprechend der klischierten Auffassung, dass Intellektuelle silbenreiche Substantive benutzen, während dumme Menschen nur kurze Worte sagen. In diesem »Spiel« verwandte Begriffe sind etwa »anti-egalitarism« oder »anti-enthusiastically«, zwei Beispiele, die schon mal sehr schön verdeutlichen, dass ein zweisilbiger Präfix wie »anti-« einen ebenso voranbringt wie die Verwandlung in ein Adverb. Das sind dann schon vermeintliche »Beweise« für eine hohe Intelligenz oder sowas. Na toll, ich kann auch einfach »Fäkalisierungs-Indoktrination« zusammenbastelt, und in meinem Fall ist das sogar noch mit einer Aussage verwoben, denn vieles an diesem Film ist einfach ein Haufen _______. (Ergänzen Sie hier ein Wort, um eine rhetorische Figur zu kreieren, und benennen Sie sie anschließend [8 Pkte.])

Man gibt sich den Anstrich von Kunst und Intelligenz, übersieht dabei aber, dass man dadurch nur die eigene Beschränktheit unterstreicht. So führt man während des titelgebenden Wettstreits etwa Zitate an, die von argumentativem Nutzen sein sollen, allesamt aber wirken, als hätte da jemand (reichlich lustlos) »quote picture« oder ähnliches bei Google eingegeben*. Wenn man dann selbst ein wenig recherchiert und herausfindet, dass Drehbuchautor Gerald Di Pego zuvor für Phenomenon, The Forgotten, Message in a Bottle und ein paar Fernsehfilme mit dem »Hulk« verantwortlich zeichnete, bestärkt das die größten Befürchtungen …

*Hier etwa ein verwendetes Zitat aus Alice in Wonderland: »What is the use of a book without pictures?«. Dieses Zitat wird tatsächlich als Argument für die Bilder angeführt. Selbst ohne Kenntnis des Kontextes könnte man schnell darauf kommen, dass es sich hierbei um die Meinung eines verwöhnten kleinen Mädchens halten könnte, die Autor Lewis Carroll nicht ohne Ironie wiedergibt. Doch dieser Gedankengang wäre für Words and Pictures oder seine vermeintlich hochintelligenten Protagonisten bereits viel zu umständlich. |

Wenn wenigstens die Liebesgeschichte funktionieren würde, und nicht nur aus »fake laughter« und »fake emotions« bestehen würde. Oder man ansatzweise das Gefühl hätte, dass der Film tatsächlich etwas über Alkoholismus oder Mobbing ausdrücken will. Aber es ist alles so unglaublich dämlich. Kleiner Einblick in eine zentrale Entwicklung der Geschichte: Die ehemalig große Künstlerin kann kaum mehr einen Pinsel halten, und kompensiert das Problem dadurch, dass sie immer größere Pinsel benutzt (schließlich von der Decke herunterhängend), bis sie ein vermeintliches Meisterwerk erschafft. In das dann ihr sturzbetrunkener Bettkollege hineinfällt (natürlich mit großzügig verteilten frischen Farben). Und eine Schülerin, die schon lange über ihren Schatten springen sollte, »repariert« das Bild und macht es noch besser, als die Lehrerin es gekonnt hätte …

Wenn es in dem Film um einen Schachweltmeister und eine Molekularbiologin gegangen wäre und man jede Menge tiefgründiges Wissen vorgetäuscht hätte, hätte das Ganze vielleicht funktioniert, aber Words and Pictures funktioniert meines Erachtens nur für Zuschauer, die allenfalls einen vagen Einblick in die Themen Kunst und Literatur haben. Und warum sollen die sich das anschauen?

|

Einmal Hans mit scharfer Soße

(Buket Alakus)

Deutschland 2013, Buch: Ruth Toma, Lit. Vorlage: Hatice Akyün, Kamera: Jutta Pohlmann, Schnitt: Andreas Radtke, Musik: Ali N. Askin, mit Idil Üner (Hatice Coskun), Adnan Maral (Ismail Coscun), Siir Eloglu (Emine Coscun), Sesede Terziyan (Fatma Coscun), Demet Gül (Abla Coscun), Huseyin Ekici (Mustafa Coscun), Max von Thun (Gero), Julia Dietze (Julia), Steffen Groth (Hannes), Janek Rieke (Stefan), Haluk Piyes (Ali), 96 Min., 12. Juni 2014

Liebe im Gepäck

(David E. Talbert)

Originaltitel: Baggage Claim, USA 2013, Buch, Lit. Vorlage: David E. Talbert, Kamera: Anastas N. Michos, Schnitt: Troy Takaki, Musik: Aaron Zigman, mit Paula Patton (Montana Moore), Derek Luke (William Wright), Taye Diggs (Langston Jefferson Battle III), Boris Kodjoe (Graham), Tremaine Neverson (Damon Diesel), Jill Scott (Gail), Adam Brody (Sam), Jenifer Lewis (Catherine), Djimon Hounsou (Quinton Jamison), Lauren London (Sheree), Christina Milian (Taylor), Tia Mowry-Hardrict (Janine), La La Anthony (Tanya), Rickey Smiley (Calvin), Thomas Miles (Frankie), Ned Beatty (Mr. Donaldson), Sandra Beatty (Mrs. Donaldson), Terrence Jenkins (Fiance), Affron Crockett (Cedric), Lyn Sisson-Talbert (Graham's Wife), Tyler Lepley (Curtis), Dillon Wayne (Airport Guy), Tyler Garnett (Airport Guy's Boyfriend), Madison (Juicy), 96 Min., Kinostart: 15. Mai 2014

Ein weibliches Mitglied einer ethnischen Minderheit in den Mittdreißigern (Idil Üner respektive Paula Patton) befindet sich in einer stetig wirkenden Beziehung (mit Janek Rieke resp. Boris Kodjoe), die aber ausgerechnet dann in die Brüche geht, als die bevorstehende Heirat einer jüngeren Schwester (Sesede Terziyan resp. Lauren London), gepaart mit der konservativ-traditionellen Einstellung eines Elternteils (Adnan Maral resp. Jenifer Lewis) die junge Frau unter Druck setzen.

Gemeinsam mit der besten Freundin (Julia Dietze resp. Jill Scott) und dem für Romantic Comedys obligatorischen schwulen Freund (Max von Thun resp. Adam Brody) ersinnt man einen Plan, um innerhalb weniger Wochen einen Heiratskandidaten ausfindig zu machen. Dieser Plan steht jeweils im Zusammenhang mit der unnötig häufigen Benutzung von motorbetriebenen Transportmitteln (mit dem Auto vom Wohnsitz Hamburg zum Elternhaus in Salzgitter und zurück oder mit als Flugbegleiterin zusammengesparten Vielfliegermeilen diversen Exfreunden auf der Spur).

Die Gemeinsamkeiten dieser beiden nach Romanvorlagen entstandenen Filme sind unübersehbar, nicht zuletzt auch, was den bemühten bis enttäuschenden Humor der RomComs und die wichtige Versöhnung mit Vater Ismail bzw. Mutter Catherine angeht, die im Endeffekt dann doch nur wollen, dass die Tochter glücklich wird. Ansatzweise erfreulich ist in beiden Fällen, dass zumindest die Möglichkeit zu bestehen scheint, sein Lebensglück auch ohne Ehe finden zu können (auch, wenn dies nur einer der Filme wirklich durchzieht). Die größten Unterschiede bestehen u.a. darin, dass in der türkischen Variante Hauptfigur Hatice (Idil Üner) bevorzugt einen Partner ohne Migrationshintergrund sucht, während bei der afro-amerikanischen Variante die Hautfarbe des Traummanns angeblich kaum eine Rolle spielt, der Prozentsatz der Homosexuellen unter den Hellhäutigen aber eine versteckte (und äußerst suspekte) Aussage nahelegt. Und dass Montana (Paula Patton) auf reiche, aber teilweise seltsame Typen trifft, während Hatice als Kandidaten ganz normale Kerle anbaggert (auch, was deren Wohlstand angeht), dabei aber letztendlich offenbart, dass sie selbst die größten Probleme einbringt.

Wer unbedingt noch mehr über diese Filmchen erfahren will, die aus unerfindlichen Gründen Kinoleinwände blockieren dürfen (ich bin es mittlerweile leid und habe alles gesagt, was von Interesse sein könnte), wird ausnahmsweise auf meine detaillierten und etwas sachlicheren Text-Ergüsse an anderer Stelle verwiesen:

» Einmal Hans mit scharfer Soße | » Liebe im Gepäck

|

Angélique

(Ariel Zeïtoun)

Frankreich / Belgien / Tschechien / Österreich 2013, Buch: Philippe Blasband, Nadia Golon, Ariel Zeïtoun, Lit. Vorlage: Anne Golon, Kamera: Peter Zeitlinger, Schnitt: Philippe Bourgueil, Jennifer Augé, Musik: Nathaniel Méchaly, Nora Arnezeder (Angélique de Sancé de Monteloup), Gérard Lanvin (Graf Joffrey de Peyrac), Tomer Sisley (Philippe de Plessis-Bellière), David Kross (König Louis XIV), Simon Abkarian (Anwalt François Desgrez), Mathieu Kassovitz (Nicolas / Calembredaine), Matthieu Boujenah (Marquis d'Andijos), Miguel Herz-Kestranek (Marquis de Plessis-Bellière), Florence Coste (Margot), Julian Weigend (Minister Fouquet), Rainer Frieb (Kardinal Mazarin), Michel Carliez (Chevalier de Germontaz), John Dobrynine (De La Reynie), Fabrice Rodriguez (Prince de Congé), Patrick Descamps (Erzbischof von Toulouse), Alain Robert (Flipot), Anna Orlando (Comtesse de Lazareff), Jean-Louis Sbille (Pater), Karine Valmer (Hortense), Jacky Druaux (Richter), Salomé Degeer (junge Angélique), 113 Min, Kinostart: 12. Juni 2014

Twilight und die Wanderhure sind Riesenerfolge, sogar La belle et la bête wurde neuverfilmt, da war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis man auch Angélique, eine Bestsellerreihe, die vor fast 60 Jahren begann, wiederbelebt. Die Autorin Anne Golon, laut Presseheft 1921 geboren und 91 Jahre alt (offenbar war das Interview, in dem sie ihre Begeisterung über den Film in Worte fasst, nicht mehr brandaktuell), war seinerzeit mit der ersten Reihe von Verfilmungen (fünf Spielfilme entstanden von 1964 bis 67) nicht ganz zufrieden, besonders sauer stieß ihr etwa die folgende Kurzusammenfassung auf: »Angélique ist nur so eine kleine Nutte, die mit jedem Mann etwas anfangen will, der ihr über den Weg läuft«. Zumindest ist es in der Neuverfilmung der ersten vier Romane (wie 1964 in einem Film) so, dass Angélique nur mit einem Mann Sex hat, und mit dem ist sie sogar verheiratet. Dass sie auf die Zwangsehe mit dem entstellten Graf de Peyrac (Gérard Lanvin) anfänglich wenig erpicht ist, und nach etwa 12 Minuten Film einem geneigten Herrn aus der Nachbarschaft entgegen haucht »Nimm mich!«, weil sie annimmt, dass sie – der Unschuld verlustiert – für den adligen Gemahl nicht mehr akzeptabel wäre, lassen wir mal beiseite, weil was dazwischen kommt. Die Geschichte von Angéliques erster Ehe (in diesem Film auch die einzige) erinnert durchaus an »Die Schöne und das Biest«: Der Gemahl ist fast dreimal so alt, die Hälfte seines Gesichts ist von Narben zerfurcht, aber seine Herzensgüte und Charakterfestigkeit überzeugen die idealistische junge Frau, sich ihm dann doch hinzugeben. Und weil Angélique nicht nur eine kleine Nutte ist, sondern eine liebende Ehefrau, fängt die Inszenierung die verspätete Hochzeitsnacht auch ein wie einen Softporno. Aber als Belohnung für die Zuschauer kommt dann jene Szene, die der einzige Grund ist, sich diesen Film anzuschauen. In der fröhlichen Mittagssonne sitzt Angélique auf einer Schaukel, die unter einem Baum angebracht ist. Und während sie fröhlich angestoßen wird, verändert eine zweifache Wischblende in Match-Cuts vor allem ein Detail: Erst sitzt sie allein auf der Schaukel, dann mit einem, schließlich mit zwei Kindern. Inmitten einer Inszenierung, die gequält durch unzählige Handlungspunkte hetzt, wirkt diese angenehme Verkürzung wirklich inspiriert, die einzigen Szenen, die sich davon abgesehen wirklich ins Hirn brennen, sind die Beendigung eines Duells per Messerwurf, ein Hund, der wie Kommissar Rex durch eine Scheibe springt und ein CGI-Mann auf einem Scheiterhaufen, den man wahrscheinlich schon vor 20 Jahren überzeugender hätte animieren können.

Hauptdarstellerin Nora Arnezeder sieht zwar sehr gut aus, zeichnet sich aber nicht eben durch riesiges Talent aus. Für mich waren die amüsantesten Szenen mit ihr immer die, wenn sie ein erschrecktes oder besorgtes »Huch!« von sich gab. Passierte aber für ein zünftiges Trinkspiel noch eine Spur so selten. Allerdings muss man zu ihrer Verteidigung auch sagen, dass ich kaum einen Film kenne, der (abgesehen von der Schaukelszene) sich durch eine so unvorstellbar hilflos wirkende Montage auszeichnet. Dass bereits die zweite Einstellung des Films (sozusagen als »Atmo«) ein paar Ratten in nächtlicher Umgebung zeigt, hatte fast noch Charme, aber wenn Angélique in einer vermeintlich spannenden Verfolgungsszene im wallenden Kleid in ein Gewässer watet, nur um dann in einer Montagesequenz ersaufen zu droht, dann hat man bereits keine Lust mehr, so krude sind die Unterwasseraufnahmen hintereinandergepappt und zusätzlich in einer penetranten Soundtracksauce ertränkt.

Vielleicht ist das nur meine masochistische Ader, aber ich würde mir gern einen Audiokommentar anhören, in dem die Cutter (laut imdb gab es einen, laut Presseheft zwei, laut Filmvorspann drei, vielleicht wollte der eine oder andere auch gar nicht genannt werden) erklären, was die »Vision des Regisseurs« war oder wo Werner-Herzog-Standard-Kameramann Peter Zeitlinger einfach kein besseres Material geliefert hat. Da gibt es verwackelte Handkamera-Szenen; unschön aufgeblasene Inserts; Kreiselfahrten, bei denen man Augenkrebs bekommt; die Hochzeitszene, die recht deutlich beweist, dass die Kirche auf einem Planeten mit mindestens zwei Sonnen stehen muss; und – besonders hübsch – Szenen wie eine komplizierte Blickfolge an der Goldmine, bei denen man zwar gut erkennt, was hier versucht wurde, man aber angesichts des verunglückten Resultats die Hände vor die Augen schlagen möchte.

Und das Drehbuch ist auch nicht besser. Vielleicht liegt es ja an der Vorlage, aber ich mag es einfach nicht, wenn man jeweils eine Minute im Voraus sagen kann »Okay, der / die stirbt als nächstes!« (besonders schlimm: beim Pater und Margot, aber auch die Selbstmordszene war so uninspiriert wie nur irgendwas). Vor allem, wenn einem das noch als »Überraschung« untergejubelt werden soll.

* Nicht, dass es Missverständnisse gibt: Im Kino gibt es keine Werbepausen, aber das ist einfach kein Kinofilm. Angélique ist selbst unter RTL-Niveau. Ich habe nie einen Teil der Wanderhure-Reihe gesehen, aber vermutlich sind noch die intelligenter umgesetzt. |

Und weil die zahlreichen Intrigen vielleicht einige Zuschauer verwirren könnten, die während der Werbepause zu lang herumgezappt hatten*, gibt es oftmals auch Filmsprache für Dummies, wo man neben überdeutlicher Filmmusik, dem zelebrierten »Huch!«-Moment mit Angéliques weit aufgerissen Augen und dem Gegenschnitt auf das extreme Close-Up des verräterischen Kreuzschwert-Ring eines Mörders auch noch mal schnell einen komplett überflüssigen Flashback einbaut (jeweils mit heruntergefahrenem Farbkontrast, damit auch noch der letzte Filmanalphabet es kapiert). Oder die Vorwegnahme für den (hoffentlich nie realisierten) dritten Film, in dem dann der totgeglaubte Gatte wieder auftauchen darf.

Und David Kross als Louis XIV kann man kaum beschreiben, das muss man gesehen haben. Oder lieber doch nicht, ein beliebiges Foto (Google-Bildersuche) reicht. Was auch irgendwie auf den ganzen Film zutrifft. Nur Axel Steins Regiedebüt verhindert, dass sich Angélique den Titel des schlechtesten Film des Jahres greift. Ich schreibe dies Anfang April, und somit mag dieses Urteil etwas früh kommen, aber lasst mir doch noch ein bisschen Hoffnung, dass es nicht noch schlimmer kommen kann …

|

Meteora

(Spiros Stathoulopoulos)

Griechenland / Deutschland 2012, Buch: Asimakis Pagidas, Spiros Stathoulopoulos, Kamera, Ton: Spiros Stathoulopoulos, Schnitt: George Cragg, Animation: Frank Govaere, Matthias Daenschel, Anna Jander, mit Theo Alexander (Theodorus), Tamila Koulieva (Urania), Giorgos Karakantas (Flötenspieler), Dmitris Hristidis (Eremit), Stelios Mavroudakos (Schäfer), Zoe Stathoulopoulos (Oberin), 80 Min., Kinostart: 5. Juni 2014

Regisseur und Kameramann Spiros Stathoulopoulos: »Ich habe mich entschlossen, anamorphische Linsen zu nehmen und in Cinemascope zu drehen, um den überwältigenden Eindruck der Bergfelsen und der Landschaft gerecht zu werden.«

Äh... ja. Überwältigender Mist. Was nützen die imposanten Berge Thessaliens mit den historischen Meteora-Klostern, wenn bei nahezu jedem »Real«-Bild des Films zwar der Kontrast bis zum Anschlag hochgefahren ist, dennoch aber fast alles unscharf wirkt. Wenn man manchmal kaum zwischen Mann, Frau und Katze unterscheiden kann und bei langen Einstellungen, die das Auge gezwungenermaßen ausführlich inspiziert, immer wieder große Bildbereiche auftauchen, die entweder aus unerfindlichen Gründen absichtlich digital »verschlammt« wurden oder so wirken, als hätte jemand versucht, eine Wurststulle so auf der Kameralinse auszudrücken, als sei es ein Zigarrenstummel?

Zum visuellen Fehdehandschuh gesellt sich die kopfschmerzenerzeugende Tonspur mit wabernden Chants, übersteuertem Flötengedudel und dröhnenden perkussiven Elementen, die immerhin tatsächlich eine Atmosphäre aufbauen. Die des fröhlichen Ohrenblutens. Religiös verankertes Zitat aus dem Film, dass diesen Zustand passend beschreibt: »Du prüfst uns ohne Unterlass.«

In der fast noch gnädigen Laufzeit von 80 Minuten wird die Geschichte einer russischen Nonne und eines griechischen Mönchs erzählt, die in zwei Klostern wohnen, die auf ähnlich unerreichbaren Bergen prangen, dabei aber dennoch ihre Liebe entdecken. Vom anfänglich schüchternen Picknick mit russischem Nachhilfeunterricht (wer immer mal wissen wollte, was Verzweiflung auf Russisch heißt...) geht es schnell zum angeregten Pimpern mit Schwesternhaube, und man ist als Zuschauer dankbar, dass ein großer Teil der Geschichte durch (vergleichsweise fähige) Animationssequenzen im Stil mittelalterlicher Ikonenmalerei erzählt wird. Und dabei wird dann einiges an christlichen und anderen Mythologien zusammengeworfen, um eine »zeitlose« Liebesgeschichte zu erzählen: der paradiesische Baum der Erkenntnis, der Minotaurus und ein feigenstehlender Bär, die Kreuzigung Jesu, eine Sintflut aus Blut und nicht zuletzt eine der Schwerkraft trotzende Variation von Rapunzel.

Abgesehen von der immerhin ambitionierten Picknickszene (der Regisseur hat eine starke Affinität zu starren Plansequenzen) blieben nur zwei Momente des Film positiv im Gedächtnis: eine kleine Schildkröte, die mal etwas abseits des Geschehens orientierungslos über einen Felsen wandert, und eine Ziegenherde, die über andere Felsen getrieben wird. Dass zumindest eine der Ziegen dann auch noch reichlich drastisch getötet (immerhin war der Messerschnitt ausgespart), »aufgepumpt« und gehäutet wird, ist eigentlich ein treffendes Gleichnis dafür, wie dieser Film mit seinem Publikum umgeht (»Du prüfst uns ohne Unterlass …« – Aber sowas von Amen!). Wer auf audiovisuelle Selbstkasteiung steht oder unbedingt mal das Hirtenlied auf griechisch hören will (gefühlt etwa 15-20% des spärlichen Gesamtdialogs des Films), soll meinen Segen haben und die Kinokasse zur Kollekte umfunktionieren.

Ein Film, der tatsächlich noch schrecklicher und langweiliger war als Axel Steins Regiedebüt Tape_13. 2014 entwickelt sich zum Jahr der filmisch grässlichen Superlative … dass der Streifen 2012 auch zum Wettbewerbsprogramm der Berlinale gehörte, mag ich an dieser Stelle gar nicht mehr kommentieren, aber auch Dieter Kosslick prüft uns ohne Unterlass …

Violette (Martin Provost), Wolf Creek 2 (Greg McLean), Wüstentänzer (Richard Raymond) – und vermutlich noch was aus den vorderen Gefilden des Alphabets …

| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

115:

115: