| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

6. Dezember 2014 | Thomas Vorwerk für satt.org | ||||||||||

|

|

|

Magic in the Moonlight

(Woody Allen)

USA 2014, Buch: Woody Allen, Kamera: Darius Khondji, Schnitt: Alisa Lepselter, Kostüme: Sonia Grande, Production Design: Anne Seibel, Art Direction: Jille Azis, mit Colin Firth (Stanley / Wei Ling Soo), Emma Stone (Sophie Baker), Simon McBurney (Howard Burkan), Hamish Linklater (Brice Catledge), Eileen Atkins (Aunt Vanessa), Erica Leerhsen (Caroline), Jeremy Shamos (George), Marcia Gay Harden (Mrs. Baker), Jacki Weaver (Grace Catledge), Catherine McCormick (Olivia), Ute Lemper (Cabaret Singer), Lionel Abelanski (Doctor), 97 Min., Kinostart: 4. Dezember 2014

Meine Erwartungen an den Regisseur Woody Allen (von Zelig bis Mighty Aphrodite sicher einer meiner zehn zeitgenössischen Lieblingsregisseure) schrumpften in den letzten Jahren fast ins Unmerkliche. Mit dieser Herangehensweise kann man aber auch nur schwer enttäuscht werden. Magic in the Moonlight ist eine etwas seichte Romantic Comedy mit einem teilweise geschwätzig-desinteressierten Drehbuch, für dessen vermeintliche Orientierungslosigkeit es aber immerhin einige narrative Gründe gibt, denn das wichtigste für einen Magier ist die Ablenkung des Publikums. Das Dumme ist hierbei nur, dass der Trick nicht ganz so spektakulär ausfällt, dass man darüber die Ablenkung goutiert.

Auf der Habenseite zu verbuchen ist der zunächst kaum zu erkennende (Dass er nicht spricht, hilft hierbei sehr) Colin Firth als »Wei Ling Soo«. Leider zeigt dessen Zaubershow aber schon sehr schnell, dass Woody Allen sich nicht wirklich für Magie interessiert. Zugegeben, 1920 waren die Tricks vermutlich noch etwas schneller zu durchschauen, aber das sollte man für ein modernes Publikum etwas anpassen. Als »Wei Ling Soo«, der eigentlich Stanley heißt, dann von seinem Kollegen Howard (Simon McBurney, der mich immer damit fasziniert, dass er aussieht wie Roman Polanski vor langer Zeit) dazu animiert wird, eine vermeintliche Hellseherin zu entlarven, quatschen die beiden älteren Herren erst mal ausgiebig, ohne dabei aber viel zu sagen. Der erste Auftritt des suspekten Mediums Sophie Baker (Emma Stone) lässt dann auch etwas lang auf sich warten (und Marcia Gay Harden als ihre Mutter hat eine kaum zu erwähnende Rolle), aber Emma Stone ist so, wie es Woody Alen in den 1970ern war: Man kann ihr bei den trivialsten Dingen zuschauen und ist zumindest amüsiert, wenn nicht gar fasziniert. Ihre ersten Ausflüge in die Zwischenwelt macht sie jedenfalls zu einem kleinen Schmankerl, mit dem Colin Firths zurückgelehnte Skepsis und seine Kurzvorlesungen über die Nichtexistenz von Übersinnlichem nicht mithalten kann.

Wem beim Titel Magic in the Moonlight nicht aufgegangen war, dass es hier um Liebe gehen könnte, dem wird dann ein nächtlicher Besuch in einem Planetarium gebeten, der vermutlich tatsächlich romantisch ausgefallen wäre, wenn sich Stanley nicht so viel Mühe geben würde, dagegen anzukämpfen. Und dass die durchaus von einigen Herren (allen voran der nie um eine peinliche Serenade verlegene Hamish Linklater) umworbene Sophie sich ausgerechnet in einen doppelt so alten Sauertopf verlieben soll, zerrt auch ein wenig an der Glaubwürdigkeit.

Wie sich die Geschichte dann auflöst, ob Sophie eine Schwindlerin ist, ob es bei Stanley rechtzeitig funkt, das hält immerhin anderthalb halbwegs gelungene Überraschungen parat, die aber schon stark darauf bauen, dass man als Zuschauer noch nicht allzuviele ähnliche Filme gesehen hat und generell bereit ist, sich überraschen zu lassen. Also im Grunde wie beim Auftritt eines Zauberers, der aber jetzt keine bahnbrechend innovativen Tricks in seinem Repertoire hat.

Die größten Überraschungen des Films betreffen jetzt eher Budgetfragen. Dass der Film ein wenig deutlich dem für Woody-Allen-Verhältnisse erstaunlich erfolgreichem Midnight in Paris nachempfunden ist (Titel, spielt in den 1920ern in Europa) und entsprechend mit gediegenen Kostümen aufwarten kann, ist die eine Seite, aber dass es eine verschwendend opulente Partysequenz gibt mit einer Massenszene, wie ich sie bei Allen vermutlich zuletzt bei Stardust Memories sah, das war dann tatsächlich etwas, womit ich nicht gerechnet hatte. Und im Gegensatz zum Greenscreen-Einsatz bei einer Oldtimer-Fahrt (so viele Autofahrten wie in diesem Film gab es wohl zuletzt bei Annie Hall) war dies durchaus eine positive Überraschung. Und falls die Partytotale sich nur als Trick herausstellen sollte, so war dies zumindest der beste Trick des Films. Und ein unerwarteter Hinweis darauf, dass auch ein alter Hund noch neue Tricks lernen kann.

|

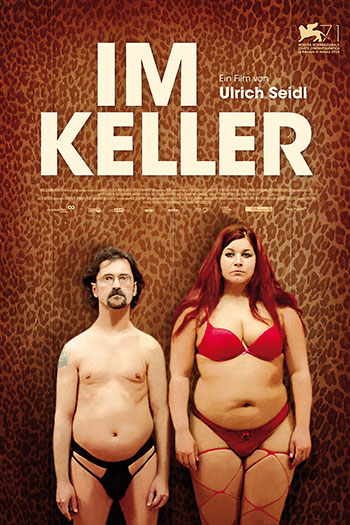

Im Keller

(Ulrich Seidl)

Österreich 2014, Idee & Konzept: Ulrich Seidl, Veronika Franz, Kamera: Martin Gschlacht, Hans Selikovsky, Wolfgang Thaler, Schnitt: Christoph Brunner, Ton: Ekkehart Baumung, mit Fritz Lang, Alfreda Klebinger, Manfred Ellinger, Inge Ellinger, Josef Ochs, Alessa Duchek, Gerald Duchek, Cora Kitty, Peter Vokurek, Walter Holzer, 85 Min., Kinostart: 4. Dezember 2014

Österreich hat durch einige unerfreuliche Fälle einen berüchtigten Sonderstatus in der Kellergestaltung erhalten. Grund genug für Ulrich Seidl, nach seiner fiktiven Paradies-Trilogie wieder in den Dokumentarfilm-Bereich zurückzukehren. Wobei Ulrich Seidl dafür bekannt ist, nicht ganz so dokumentarisch zu sein wie andere Dokumentarfilmer. Auf der Suche nach filmenswerten Kellergewölben stieß er zunächst auf Triviales, was ihn nicht überzeugte. Und somit gibt es im fertigen Film auch nur eine einzige Einstellung von einem Hobbybastler mit seiner Modelleisenbahn, obwohl sich da vermutlich auf seien Aufrufe viele gemeldet haben. Was insbesondere die zweite Hälfte des Films prägt, ist indes die Sexualität. Nicht, weil es in Österreich besonders viele Sado-Maso-Keller gibt, sondern weil man diese Kreise einfach besser erreichen und zur Kooperation bewegen kann. Und so gibt es nicht nur einen Utensilienschrank mit einer Sammlung von Anal-Plugs zu sehen, sondern einen zweckentfremdeten Gynäkologie-Stuhl, einen Käfig, in dem eine nackte Frau gegen Bezahlung hockt oder eine Hängevorrichtung, mit der ein Partner auf gewünschte Weise gequält wird. Und die Protagonisten geben freimundig Auskunft über ihren außergewöhnlich »starken Samenstrahl« und ähnliche Details. Aus meiner Sicht interessanter und erschreckender sind aber die Schießsportgruppen, die über »orientalische Logik« fachsimpeln, die vielen »Schläfer« und »Hassprediger« kritisieren und dann sagen »Wozu?« Und da muss man dann auch einfach sagen, es gibt in Österreich (und Deutschland ist da kaum besser) offensichtlich schon genügend Hassprediger, die sich in uralten Vorurteilen über muslime Mitbürger erschöpfen, in der Ära der rassistischen Herrenwitze hängengeblieben sind und sich sogar in Momenten, in denen sie unvoreingenommen klingen wollen, selbst demaskieren: »Der Koran hat sowohl als auch. Es gibt böse und es gibt schlechte … [kurzes Nachdenken] … gute Sprüche.«

Das Hauptproblem bei Ulrich Seidl bleibt aber sein »angereicherter« Dokumentarismus. So erklärt er etwa im Interview, dass die Frau mit den täuschend echten »Reborn«-Babys tatsächlich so eines besitzt, doch eben nicht Stücker drei, die in Kartons in Kelleregalen »schlummern« und darauf warten, dass »Mami« sie wieder herausholt – durch den Kontext wird das Ganze noch gespenstiger und man zweifelt somit auch an anderen Momenten. Wenn etwa jemand sein goldgerahmtes Hitlergemälde (»mein schönstes Hochzeitsgeschenk«) mit einem schwarz-rot-goldenen Staubwedel … ja, fast liebevoll »streichelt«, dann fragt man sich spätestens im Nachhinein, inwiefern für Wedel oder Gemälde jetzt die im Nachspann erwähnten »Requisitenhilfen« verantwortlich waren, welche »Protagonisten« durch ein »Straßencasting« gefunden wurden usw. Und das ist schade, denn diese fiktionalisierte »halbdokumentarische« Herangehensweise beraubt den Film auch seiner Brisanz. Ist die absurd klingende Lebensgeschichte der Caritas-Arbeiterin nur »halbwahr«, und welche Hälfte ist dann wahr und welche nicht?

Da wäre ein »echter« Dokumentarfilm einfach interessanter gewesen, selbst, wenn da nicht gerade im Hintergrund so schön passend Gus Backus gelaufen wäre. Denn auch die weniger spektakulären Keller dieses Films hätten einen tollen abendfüllenden Film abgegeben: Kellerbars und bimmelnde Dartautomaten, Waschküchen und andere Indizien einer hässlichen Gutbürgerlichkeit. Der moderne Waffenschrank neben dem Siebziger-Jahre-Monstrum von Kleiderschrank, das wunderschön kadrierte (Kamera: Martin Gschlacht) Terrarium mit einer Riesenschlange Auge in Auge mit einem fetten Hamster (schön, wie im Kino einige wirklich zusammenzuckten). Oder der Typ vom Schützenverein, der auf dem leeren Schießstand eine Opernarie schmettert (und eben nicht »Im tiefen Keller sitz' ich hier« – was sich Seidl immerhin verkniffen hat, sondern was auch immer er sich aussucht). Oder der Großwildjäger, der seine Trophäen vorführt (»Pryx, Impala, Neria, Weißschwanzgnu«) und davon berichtet, wie man aus einer »Warzensau« ein »Wiener Schnitzel« anrichten kann (traurig, dass man selbst in Österreich nicht mehr weiß, dass ein Wiener Schnitzel vom Kalb stammt).

Was weniger spektakulär, aber dafür nicht gestellt oder zusammengebastelt ist, ist aus meiner Sicht einfach viel interessanter. Das sehe ich zwar nicht überall so (ich kenne Leute, die lesen nur Sachbücher, weil sie mit »ausgedachtem Zeugs« nichts anfangen können), aber bei Dokumentarfilmen auf jeden Fall. Denkbar wäre auch eine umfassende Transparenz, etwa eine im Nachspann erwähnte Website, auf der man nachlesen kann, welche Teile zusammengetragen wurden, welche Dialoge vorgesagt usw.

Dennoch ein interessanter Film, in dem man sieht, was man nicht unbedingt sehen wollte. Eben Ulrich Seidl.

|

Dritte Person

(Paul Haggis)

Originaltitel: Third Person, UK / USA / Belgien / Deutschland 2013, Buch: Paul Haggis, Kamera: Gian Filippo Corticelli, Schnitt: Jo Francis, Musik: Dario Marianelli, mit Liam Neeson (Michael), Olivia Wilde (Anna), Adrien Brody (Scott), Moran Atias (Monika), Mila Kunis (Julia), James Franco (Richard Weiss), Loan Chabanol (Sam), Oliver Crouch (Jesse), Kim Basinger (Elaine), Maria Bello (Theresa), 137 Min., Kinostart: 4. Dezember 2014

Beziehungsdramen in Dreiergestirnen in Rom, Paris und New York, mit vielen bekannten Darstellern, von denen einige angesichts des reichlich kopflastigen Drehbuchs ziemlich ins Schwimmen kommen (oder auch einfach nerven). Namentlich Mila Kunis, Adrien Brody und Olivia Wilde.

Wer darüber hinaus weiterliest, wird hemmungslos gespoilert, weil man sich über diesen Film nicht vernünftig austauschen kann, wenn man damit beschäftigt ist, sich in vage Doppeldeutigkeiten zu flüchten. Schon eines der Plakatmotive, das eine Frau in Rückenansicht zeigt, die aus DIN-A4-Seiten zu bestehen scheint, verrät eigentlich mehr über die Handlung, als eine »Huch, das kam jetzt aber überraschend«-Sichtung vertragen kann.

Michael (Liam Neeson, der mich zu Beginn seiner Karriere weitaus mehr überzeugte) ist ein Schriftsteller, der in seinen Tagebüchern über sich selbst in dritter Person schreibt. Relativ früh im Film heißt es, er sei »a man who only feels through the characters he creates«. Das sind so Sätze in einem Film, die man sich als Kritiker mitschreibt, weil man sich sicher ist, sie haben später noch eine Bedeutung.

Und spätestens, wenn es zu einer Interaktion zwischen Figuren kommt, die sich im selben Hotel zu befinden scheinen, obwohl sie doch auf unterschiedlichen Kontinenten sind, ahnt man, dass zumindest einige der Figuren im Film eigentlich nur auf der Manuskriptseite existieren. Da Michael in seinem Hotel Besuch von Anna (Olivia Wilde) bekommt, einer jungen Society-Autorin, die vom Pulitzer-Prize-Gewinner Feedback zu einer Kurzgeschichte möchte, sinnierte ich auch über die Möglichkeit, ob eine der Geschichten vielleicht von Anna (aus der Kurzgeschichte) stammt, was auch auf der übergeordneten Realitätsebene Möglichkeiten für halbwegs spannende Entwicklungen geben könnte, doch meine Sitznachbarin im Kino meinte zu dieser Theorie nur knapp »Du machst Dir viel zu viele Gedanken über diesen Schmarrn« (letztes Wort kein Originalzitat, aber zutreffende Zusammenfassung ihrer Wertschätzung). Und wenn man das erste Gespräch im Film zwischen Michael und Anna genauer seziert (was ich zugegeben erst später tat, aber mitgeschrieben hatte ich es sofort), dann fällt auch auf, dass nicht nur tunlichst vermieden wird, die etwas seltsame Beziehung der beiden mit einer Vergangenheit auszustatten – es ist auch einfach so, dass diese Dialoge eher aus einem (schlechten) James-Bond-Drehbuch stammen würden als aus dem Leben.

Michael: »Do I wanna read your short story?«Man kann dieses Gespräch jetzt so hinbiegen, dass Anna (wie sich später verdeutlicht) sehr erpicht darauf ist, ihren Körper betuchten Männern schmackhaft zu machen (was an dieser Stelle auch funktioniert), doch der gesamte Austausch (also insbesondere auch Michaels Entgegnungen) ist viel zu konstruiert, ausgefeilt – und entspricht reichlich deutlich männlichen Fantasien, die die Frau zum dauerwilligen Sexkätzchen objektivieren (noch bevor man mehr als eine Sonnenbrille von ihr gesehen hat, zieht sie sich bereits in einem Taxi recht exhibitionistisch um). Da fällt es von Anfang an schwer, sich mit solchen Figuren anzufreunden und für sie etwas zu empfinden.

[Wiederholung der wichtigen Infos für Zuschauer mit Aufmerksamkeitsdefizit]

(er schickt sie fort – hier fehlt evtl. ein kurzer Satz)

Anna: »You don't even wanna have sex!?«

Michael: »No, but I appreciate the offer.«

Anna: »You know that just made me wet ...«

Michael: »Sadly, yes.«

Aber kommen wir zu den anderen Figuren des Films. Julia (Mila Kunis) kämpft um das Sorgerecht ihres Sohnes, da muss etwas reichlich schiefgegangen sein. Scott (Adrien Brody) hört sich auf seinem Handy immer wieder eine Voicemail seiner Tochter an, und trifft in Rom Monika (Moran Atias), die eine fast gleichaltrige Tochter erwartet, die über kriminelle Schleuser aus Osteuropa angeliefert wird – und sie hat Geldprobleme. Richard (James Franco) ist zwar ein erfolgreicher Maler mit junger Freundin Sam (Loan Chabanol, abgesehen von zwei RezeptionistInnen im Hotel die einzige Figur, die bei mir Interesse und Identifikationswillen evozierte), aber der Zugang zu seinem Sohn Jesse (übrigens auch im selben Alter wie alle Kinder, die man im Film sieht oder die zumindest beschrieben werden) scheint etwas holprig. Simples Puzzle-Denken offenbart hier recht früh, dass Kunis und Franco (oder Julia und Richard, falls sich jemand die ganzen Namen merkt) wohl mal ein Paar waren. Julias Anwältin Theresa (Maria Bello) scheint eine eher untergeordnete Rolle zu haben, doch wer aufpasst, dem fällt die eine frühe Szene auf, bei der sie kurz davor ist, in einen Swimming Pool zu springen, es sich dann aber doch anders überlegt.

Kommen wir also zum Thema Immersion. Michael (in dessen Leben es übrigens eine vom Kim Basinger gespielte Ex- oder Noch-Frau gibt und einen Sohn namens Bobby) wirft gleich zu Beginn des Films, beim nächtlichen Schreiben, eine 50-Euro-Cent-Münze in ein Wasserglas und betrachtet die Großaufnahme nachdenklich. Kurz darauf hört man hinter ihm in seinem leeren Hotelzimmer eine geisterhafte Kinderstimme, die »Watch me!« sagt. Dieser kurze Satz taucht in jeder der Geschichten auf, einmal beim Ins-Bett-Bringen des kleinen Jesse (auch geisterhaft und nicht direkt zuzuordnen), und zweimal, wenn Julia oder Monika trotzig eine Art Mutprobe vollführen, auf die sie ihre Umwelt durch diesen Satz hinweisen. Doch zurück zur Immersion (ich habe die Puzzleteile für den Leser etwas sortiert, im Film spielt Haggis etwas geheimnisvoller mit den Zusammenhängen). Richard, der seine Bilder mit den Händen malt, will dieses kreative Erlebnis mit seinem Sohn teilen und drückt dessen Hand in einen Farbeimer, damit er eine leere Leinwand nach eigenem Gutdünken (wie Papa!) beschmieren kann. Der Kontakt mit der kalten Farbe gefällt Jesse überhaupt nicht, er rebelliert, und Sam springt (feinfühliger als ihr Freund) ein, um das Kind zu besänftigen. Und alle Nase fällt irgendwas ins Wasser (eigentlich wurscht, in welcher Geschichte): hier ein Handy (mit allen Bildern von Michaels Sohn Robbie, die somit verloren sind), dort eine teure Uhr.

Ich hatte zwar einen Spoileralarm ausgesprochen, doch es erscheint mir witzlos, die Geschichte des Films jetzt auszubuchstabieren und Michaels Schicksal, das sich in seinem Manuskript leicht abgewandelt wiederfindet, exakt zu benennen. Die Geschichte mit den Schleusern ist noch einigermaßen spannend (ehe man sich in Beliebigkeiten verliert), bei der Kunis-Franco-Kiste gibt es immerhin eine schöne Szene, wenn Julia, zu spät (!) zu einem Sorgerechts-Vorsprechen erschienen, in der Anwalts-Toilette in Tränen ausbricht und es einen Moment der weiblichen Solidarität mit Sam gibt, die im Gegensatz zu ihr schnell durchdringt, dass dies ihre »Vorgängerin« ist, die von ihrem Freund Richard reichlich mies behandelt wird (wann wird er seiner neuen gegenüber dieses Gesicht zeigen?).

Zwischen den unterschiedlichen Geschichten gibt es immer mehr Match-Cuts / Montage-Sequenzen, die ebenso verbinden sollen, wie eine Ausstellung von »Richard Weiss« (eine gute halbe Stunde, bevor man weiß, dass die Franco-Figur so heißt), an der Michael und Anna vorbeigehen, etc. Das ist alles die Vorbereitung für jenen Teil des Films, in dem das Plakatmotiv reichlich platt die Zusammenhänge verdeutlicht. Die Figuren lösen sich buchstäblich in Luft auf, und der in Veröffentlichungsproblemen befindliche Michael bekommt das okay seiner Ex, dass sein neuestes Manuskript ganz großartig sei (naja, die Meinung teile ich nicht unbedingt), wobei er auch gleich noch seine Kreativität unter Beweis stellen kann, wie man es aus Filmen über Schriftsteller kennt: Er übernimmt alles 1:1 für den nächsten Draft.

Auf die Farbe Weiß, die im vermutlich letzten Satz des Romans eine große Rolle spielt, will ich gar nicht weiter eingehen (am aufdringlichsten in seiner Symbolik ist das Glas Milch, das Franco / Richard von seinem Sohn bekommt), aber es ist klar, dass dies ein sehr literarisches Drehbuch ist, das von langer Hand zusammengeschreinert wurde und auch recht clever wirkt, je länger man es auseinander nimmt. Dummerweise sind die Figuren und Geschichten (jetzt mal abgesehen von der, die sich dann nach und nach auf Michael bezogen herauskristallisiert) allesamt ziemlich uninteressant und auch nicht gut umgesetzt. Dass ich immer wieder von Kunis und Franco schreibe statt von Julia und Richard, reflektiert weniger meine eigene Unprofessionalität als mein fehlendes Interesse an den Figuren.

Die cleverste Idee des Films (mit Abstand, finde ich!) ist übrigens ein kleiner Zwischenschnitt, wenn Monika (die Roma) kurz auf den Rücksitz schaut, denn bei dieser Geschichte wird nie wirklich klar, ob es ihre Tochter überhaupt (auf der Romanebene) gibt, und das wird bis zum Schluss offen gelassen (und ich habe mir redlich Mühe gegeben, bei einer Außenaufnahme des Autos zu erhaschen, ob hinten jemand sitzt). Aber dadurch wird daraus kein guter Film, und gerade im Vergleich zu seinem Oscargewinner (L.A.) Crash, einem anderen Episodenfilm mit thematischen und narrativen Verknüpfungspunkten, wird klar, dass Haggis (u.a. Drehbuchautor von Million Dollar Baby und den ersten zwei Daniel-Craig-Bondfilmen, Regisseur von In the Valley of Elah oder The Next Three Days) längst keine große Hoffnung mehr darstellt für Hollywood, sondern einen Autor, der seiner Figur Michael erschreckend ähnelt.

Abschließend will ich noch erwähnen, dass bei all den Parallelen zwischen den Figuren und Geschichten wohl am abtörnendsten ist, dass mit Ausnahme der von Bello (und evtl. Basinger, das bleibt etwas vage) gespielten Figuren alle Frauen finanziell abhängig sind von Männern und sich verstellen, prostituieren oder sonstwie erniedrigen, um ihr »Glück« (meistens natürlich Familienglück) zu erringen. Vielleicht sagt das irgendwas über Paul Haggis' Liebesleben aus (oder das Frauenbild in Hollywood), aber ein Pulitzer-Gewinner wie Michael sollte schon merken, dass man das ausgewogener anstellen kann.

|

Exhibition

(Joanna Hogg)

UK 2013, Buch: Joanna Hogg, Kamera: Edward Rutherford, Schnitt: Helle le Fevre, mit Viv Albertine (D), Liam Gillick (H), Tom Hiddleston (Immobilienmakler), 104 Min., Kinostart: 11. Dezember 2014

Joanna Hogg drehte ihren Abschlussfilm an der National Film and Television School Beaconsfield bereits 1986 (mit Tilda Swinton in ihrer ersten Filmrolle), arbeitete dann 12 Jahre für das englische Fernsehen, ehe sie 2007 (mit 47) ihren ersten Spielfilm Unrelated realisierte, bei dem sie sich, wie auch bei Archipelago (2010) und jetzt Exhibition ganz lossagte von der langjährig praktizierten Arbeitsweise beim Fernsehen und lieber ganz persönlich Stoffe ausarbeitete und umsetzte.

Das ist natürlich lobenswert, und Exhibition hat auch einige ganz tolle Szenen, aber ein künstlerisch anspruchsvoller Drehort (das H-House des Architekten James Melvin), eine darauf aufbauende Figurenkonstellation und ein ausgefeiltes Sounddesign machen eben noch keinen Film, der einen als Zuschauer auch mitreißt.

Zwei Künstler (D und H, Geschlecht entsprechend deutscher Toilettenschilder) leben in diesem »Kunsthaus« und führen eine für den Zuschauer etwas anstrengende Beziehung. Mit lebt auf unterschiedlichen Etagen, kontaktiert sich über das Binnentelefon, trifft sich zum Sex oder auch öfter mal nicht. Man erkennt ganz langsam Wünsche und Probleme – und nebenbei soll das Haus verkauft werden. Aber nur »in liebevolle Hände abzugeben«, letztlich wirkt das Haus wie ein gemeinsames Kind, das aber durch seine Präsenz die Beziehung traumatisiert.

Der Titel »Exhibition« umschreibt dieses Leben als Teil einer Installation (D spricht tatsächlich mal über eine ähnliche Ausstellungsidee) eigentlich ganz passend. Man sieht Blicke von außen durch die reflektierende Doppelverglasung, hinter einer selten geschlossenen Jalousie kaspert D halberotisch auf einem seltsamen Stuhl herum und die in ihrer Kleidung überbetonten Querstreifen prägen auch ihre künstlerischen Bemühungen, die mich zu keinem Zeitpunkt wirklich überzeugen wollten. Weitaus bezeichnender finde ich da die Einblicke in ihre Wunschträume (über Hs Innenleben erfährt man weitaus weniger).

»Du wirst mich kritisieren, meine Idee im Keim ersticken!« Ds fehlendes Vertrauen zum Lebenspartner wird von mir als Filmkritiker gerne aufgenommen, doch manchmal ist es nicht die Kritik, die etwas erstickt, sondern schon die Antizipation der Reaktion verhindert die künstlerische Entfaltung. Ich weiß, das klingt unfair, aber aus meiner Perspektive trifft dies auf diesen Film zu. Schon in der Konstruktion des Spielorts versagt die Inszenierung (immer wieder sieht man langweilige britische Reihenhäuser, denen man aber nicht annähernd glaubt, dass sie in der direkten Nachbarschaft stehen – wenn dem so wäre, hätte man das auch anders aufgelöst), und je länger der Film geht, umso mehr verliert man sich in Spielereien (Zeitlupen, Flashbacks), ohne aber den Figuren wirklich näherzukommen. Und das Schlimme dabei ist: ich glaube, das ist alles (bis auf die angebliche Nachbarschaft) dezidiert so gewollt von der Künstlerin.

Sorry, aber sowas von »not my cup of tea«, dass ich es auch nicht schönreden mag. Und ich kenne auch keine Leute, denen ich den Film empfehlen möchte. Oder wenn ich sie kenne, kenne ich sie nicht gut genug, um diese Affinität zu erkennen. Und bin damit auch sehr zufrieden.

|

Timbuktu

(Abderrahmane Sissako)

Frankreich / Mauretanien 2014, Originaltitel: Le chagrin des oiseaux, Buch: Abderrahmane Sissako, Kessen Tall, Kamera: Sofiane El Fani, Schnitt: Nadia Ben Rachid, Musik: Amin Bouhafa, mit Ibrahim Ahmed [aka Pino] (Kidane), Toulou Kiki (Satima), Abel Jafri (Abdelkrim), Layla Walet Mohamed (Toya), Mehdi A.G. Mohamed (Issan), Fatoumata Diaware (Sängerin Fatou), Hichem Yacoubi (Dschihadist), Adel Mahmoud Cherif (Iman), Kettly Noël (Zabou), Salem Dendou (Anführer der Dschihadisten), 97 Min., Kinostart: 11. Dezember 2014

Film ist auch eine Möglichkeit um Einblicke in fremde Kulturen zu bekommen. Oft ist hierbei die Inszenierung noch interessanter als das abgebildete, weil nationale Cinematographien eben nicht nur die in den Anfängen steckende Filmindustrie von »Entwicklungsländern« spiegelt, sondern komplett andere Sichtweisen, die narrative Traditionen nachzeichnen und ähnliches.

Deshalb schaue ich gern »exotische« Filme aus Afrika oder Südostasien.

Leider ist Timbuktu trotz des authentisch klingenden Namen des Regisseurs vor allem ein französischer Film. Man soll das Gefühl bekommen, dass hier mit geringen Mitteln eine kraftvolle Geschichte erzählt wird, doch die Darsteller wirken größtenteils gut gecastet, die vermeintliche Poesie der Erzählung wirkt gut durchdacht, und auch, wenn der Film sich gegen Missstände erhebt, die man als Zuschauer vermutlich auch kritisieren würde, tut er dies mit einer ganz perfiden Art von Propaganda. Man darf nämlich nie vergessen, dass Propaganda für einen guten Zweck trotzdem Propaganda bleibt, und in diesem Fall ist nicht nur das Bild der muslimen Fundamentalisten auf eine Weise vereinfacht, die man sonst aus Actionfilmen kennt, wenn Nazis oder Nordkoreaner als Bösewichte herhalten müssen. Es ist auch einfach kein guter Film. Weder in seinen Aussagen noch in seiner (teilweise vorgetäuschten) Machart.

Gleich zu Beginn sieht man Typen, die in einem Pick-Up durch die Wüste fahren und mit MGs einiges kaputtballern,. Erst eine kleine Gazelle, dann afrikanische Masken und Holzstatuen. Die neuen Machthaber stellen absurde Regeln auf: keine Zigaretten, keine Musik, Frauen müssen Socken tragen. Hin und wieder tritt auch mal jemand vernünftig wirkendes auf, der immerhin verdeutlicht, dass man sich der Religion mit dem Herzen hingibt, nicht mit Waffen. Doch auf den Einwurf, dass man nicht mit Schuhen und Waffen ein Haus Gottes betritt, wird dann geantwortet: »Wir dürfen das, wir machen den Dschihad!« Heilige Einfältigkeit, wenn man die »Bösen« auch noch als dumm und leicht erkennbar darstellt.

In der eigentlichen Geschichte des Films (etwas abseits der Stadt Timbuktu) geht es um ein Missverständnis zwischen einfachen Menschen, wobei eine Kuh namens »GPS« sich verirrt (jetzt bitte lachen, das ist schon einer der besten Gags des Films) und deshalb ein blutiger Streit ausbricht (mit CGI-Blut, wohl der deutlichste Hinweis darauf, dass dies kein »afrikanischer« Film ist). Die deutlichste Aussage des Films an dieser Stelle ist, dass Frauen besonnener und klüger als Männer sind, die Männer aber nicht auf sie hören. Das steht natürlich in einem gewissen Widerspruch zu dem zerstörerischen Patriarchat, das der Film so voreingenommen porträtiert.

Die Doppelmoral eines der Machthaber wird vorgeführt. Abdelkrim besucht Satima, die Frau des Viehzüchters, immer nur dann, wenn ihr Mann weg ist. Und wirft ihr, die irgendwo mitten in der Wüste sitzt, dann vor, dass sie ihr Haar offen trägt, was »unanständig« ist. Viel platter kann man die naheliegende Aussage wohl nicht umsetzen.

Hier und da sieht es fast so aus, als hätte der Film auch tiefergehende Aussagen zu machen, doch selbst die Gespräche über Rap und Fußball dienen nur dazu, dass man sich einerseits der Dorfbewohner gegenüber näher fühlt und andererseits die Fundamentalisten, die alles (sogar den Fußball) verbieten, ablehnt. Als wenn das jetzt eine ganz gewaltige Offenbarung ist, weil man sonst eher auf der Seite derer gestanden hätte, die mit Waffengewalt anderen ihren (oft blödsinnigen) Willen aufzwingen.

Um zu verdeutlichen, wie falsch das Tun der Eindringlinge ist, zeigt man eine Steinigung und lässt eine Frau dafür auspeitschen, dass sie Musik hörte. Der zumeist nur passiv umgesetzte Widerstand der Frauen wird an dieser Stelle ganz nett umgesetzt, in dem die Ausgepeitschte bei ihrer Folter singt, also demonstriert, dass sie dadurch nicht gebrochen werden wird. In den besten Momenten wirkt der Film fast wie ein Gedicht, Aber wie ein Gedicht, bei dem zwei, drei Bilder immer wieder bemüht werden und es zwischenzeitig auch mal ein paar leere Seiten geben kann.

Was neben der platten Aussage noch so ziemlich schiefläuft in diesem Film ist die Inszenierung. Mal sind Szenen detailliert ausgeleuchtet, man fängt einen zentralen Moment mit einer klug kadrierten Totale ein oder hat eben auch perfekte Post-Production zur Verfügung – und dann kommt der große Spannungsmoment des Films, wo es um das Schicksal des Viehzüchters und seiner Familie geht – und die Inszenierung versagt komplett. Die eine Massenszene, mit Einsatz eines Motorrads und vermutlich einer Stuntfrau (zumindest hatte ich so meine Probleme, die Hauptfigur sicher wiederzuerkennen), und dann versiebt man die Szene so dermaßen, dass man sich das Geschehen vage zusammenreimen muss.

Ich wiederhole mich, aber wenn dies ein authentischer afrikanischer Film gewesen wäre, hätte ich jetzt »in dubio pro reo« geurteilt, die Produktionsbedingungen und die unterschiedliche Herangehensweise an die Erzählung zu Gunsten des Films ausgelegt. Doch diese Kernszene war einfach nur das zentrale Armutszeugnis in einem blöden Film, der womöglich noch von Personen, die seine fehlende Authentizität und seinen manipulativen Kern nicht erkennen oder hinterfragen, als besonders »wichtig« eingeschätzt wird, weil, so das Statement des Regisseurs, es um Verbrechen geht (hier konkret die Steinigung, die eher so am Rande des Geschehens stattfindet), die »von den Medien verschwiegen« werden und auf andere Weise publik gemacht werden müssen. Geschenkt, natürlich, aber doch bitte nicht durch so einen misslungenen Film, der über fehlinformierte Gutmenschen irgendwelchen Heinis in Frankreich auch noch weltweite Profite beschert.

Der große Trip – Wild (Jean-Marc Vallée), Guten Tag, Ramón (Jorge Ramirez Suárez), John Wick (Chad Stahelski) und vermutlich noch irgendwas …

| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

122:

122: