| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

|

20. Dezember 2017 |

Thomas Vorwerk für satt.org | ||||||||

|

|

|

|

Dieses

bescheuerte Herz

(Marc Rothemund)

Deutschland 2017, Buch: Maggie Peren, Andi Rogenhagen, Buchvorlage: Lars Amend, Daniel Meyer, Kamera: Christof Wahl, Schnitt: Simon Gstöttmayr, Musik: Johnny Klimek, Szenenbild: Christian Schäfer, mit Elyas M'Barek (Lenny), Philip Noah Schwarz (David), Nadine Wrietz (Betty), Uwe Preuss (Dr. Reinhard), Lisa Bitter (Dr. Julia Mann), Tesha Moon Krieg (Sarah), Jürgen Tonkel (Herr Günther), Karin Thaler (Astrid Schäfer), Leopold Hornung (Dan), Lucas Bischoff (Nick), Sophia Schober (Verena), Gerhard Wittmann (Polizist), Kinostart: 21. Dezember 2017

Marc Rothemund ist so was wie der König des deutschen Mainstream-Kinos. Verlässlich, einfühlsam, vielseitig und verantwortlich für so unterschiedliche wie gelungene und durchweg erfolgreiche Filme wie Harte Jungs, Sophie Scholl oder Groupies bleiben nicht zum Frühstück.

2017 brachte er zwei neue Filme in die Kinos, nach Mein Blind Date mit dem Leben nun Dieses bescheuerte Herz. Beides Komödien nach realen Schicksalen der Protagonisten. Mein Blind Date mit dem Leben (über Kostja Ullmann als nahezu Blindem, der sein Handicap verschweigt und sich mit etwas Unterstützung im neuen Hoteljob durchsetzt und dann auch noch verliebt) habe ich ausgelassen, weil der Trailer schon so hochgradig bekloppt aussah, dass ich mir davon nichts versprechen konnte. Und einige KollegInnen bekräftigten mich darin, dass ich nichts verpasst habe.

Auch Dieses bescheuerte Herz schwimmt auf der Welle »ergreifend / komisch«, und die wahre Geschichte des 15jährigen herzkranken David (Philip Noah Schwarz), der mit seinem »freiwilligen großen Bruder« eine Art »bucket list« abarbeitet, zu der u.a. gehört, mal einen echten Song in einem Tonstudio aufzunehmen, mit einem Sportwagen zu fahren oder ein Mädchen zu küssen, ist durchaus anrührend und auch gelungen. Nicht zuletzt, weil auch der Punkt, seine dauerbesorgte Mutter »endlich mal wieder glücklich zu sehen«, zu seinen Herzenswünschen gehört.

Vor lauter Rührung um diese wahre Geschichte blenden aber viele Personen (u.a. Filmkritiker) unterschiedlich stark aus, dass keinesfalls der ganze Film auf wahren Begebenheiten beruht. »Wir haben die wahre Geschichte in Teilen fiktionalisiert, damit sie den Gesetzen eines Films folgen kann«, so Produzent Oliver Berben, übrigens ein Name, der mich immer aufhören lässt, und leider nicht, weil es sich um einen Qualitätsgarant handelt. Was Berben »die Gesetze eines Films« nennt, hat deutlich mehr mit dem Markt als mit dem Medium zu tun. Oder, um es anders auszudrücken: man könnte auch sagen, dass die nachmittags auf den Privaten laufenden Doku-Soaps »den Gesetzen des Fernsehens« entsprechen.

Während man »authentisch« sein wollte, indem man beispielsweise die Punkte der bucket list 1:1 aus dem Buch übernahm, wurde die Figur des Lenny (Vorlage: ein erfolgreicher Journalist und Buchautor) im Film von einem der Handvoll deutscher Kino-Superstars, Elyas M'Barek (Fack ju Göhte) gespielt, der hier nach altem Tom-Cruise-Schema (in Rain Man der kleine Bruder) erst die Veränderung vom oberflächlichen Vollpfosten zum mentsh durchmachen muss.

Das Problem dabei: nicht nur offenbart die Geschichte M'Bareks darstellerische Grenzen, seine Figur ist so unglaubwürdig wie idiotisch (jaja, vier von fünf Lesern werden schon bemerkt haben, dass ich mir viel Mühe gebe, das Adjektiv »bescheuert« zu umgehen, aber manchmal ist es einfach zu einfach, einen Film in der Kritik mit seinen eigenen Waffen zu schlagen - man hat ja auch ein gewisses Niveau, unter das man nicht rutschen will). Dass Lenny auf Kosten seines reichen Vaters Münchner Clubnächte durchtanzt, schluckt, was sich an stimmungshebenden Substanzen anbietet und natürlich auch abschleppt, was nicht schnell genug auf die Bäume kommt (Hey, der sieht aus wie Elyas M'Barek!), nimmt man dem Sohn aus gutem Hause allesamt ab. Aber wenn er dann leicht angeschickert nach Hause fährt und mit einem Drink zwischen den Beinen klemmend »aus Versehen« mal durch die Garage »durchheizt«, um das teure Cabrio des Vaters im dahinter befindlichen Pool zu versenken, dann sind vielleicht sieben oder acht Minuten Film verstrichen und man hat im Grunde schon die Schnauze voll (und es wird in der Folge auch nicht besser dadurch, dass man den Luxusschlitten gefühlte Wochen bis Monate in seinem nassen Grab liegen lässt).

Dann kommt der Vater, ein Herzchirurg und Workaholic (Uwe Preuss), auf die »pädagogische« Idee, Lenny die finanzielle Unterstützung zu versagen, wenn der sich nicht um des Vaters jungen Patienten, den seit seiner Geburt herzkranken David kümmert. Und für den ganzen Film gilt eigentlich: je näher die Handlung der fiktionalen Lenny-Figur entspricht, umso misslungener (aber komödienkonformer) fällt das auch aus. So nach und nach begreift Lenny dann auch, wie oberflächlich und dumm sich seine »Freunde« (eigentlich eher Saufkumpane) verhalten, was auch gewisse Schlüsse auf seinen eigenen Charakter zulässt. Bis David herausbekommt, dass Lenny sich nur um ihn kümmert, weil er dazu erpresst wurde, findet er den etwa 20 Jahre älteren, und somit erfahreneren Lenny irgendwie ganz cool und kauft sich beispielsweise das selbe Outfit (Teil der bucket list). Inwiefern aber das »Ausleihen« des Sportwagens eines ebenfalls pädagogischer Maßnahmen bedürftigen Nachbarn (Jürgen Tonkel aus der Paulaner-Werbung) »cool« ist, bleibt fraglich.

Während der Charakterbogen Lennys insbesondere beim Epilog des Films komplett filmmäßig und so überhaupt nicht authentisch ausfällt (er beginnt sein Medizinstudium neu und ist frisch verliebt in eine Assistentinzärztin (Lisa Bitter) am Spital des Vaters - was übrigens auch kein bisschen danach klingt, als sei er nun selbstständiger), ist der David-Teil mit einer zarten Romanze, die gleich mal Hand in Hand mit einer Reise nach Berlin geht, wie gesagt durchaus nicht ganz schlecht. Auch ein bisschen sehr stromlinienförmig, mit gesundheitlichen Rückfällen immer dann, wenn sie am besten zur Drehbuchdramaturgie passen, aber allein für den Moment im Tonstudio, wenn der junge Darsteller Philip Noah Schwarz (offenbar in Der Club der roten Bänder, einer erfolgreichen Fernsehserie über todkranke Teenager, entdeckt) mit brüchiger Stimme einen Tabaluga-Song trällert, dessen zentrale Textpassagen ich an dieser Stelle einfach zitieren muss:

Ich wollte nie erwachsen sein

hab' immer mich zur Wehr gesetzt.

Von außen wurd' ich hart wie Stein

und doch hat man mich oft verletzt.

Irgendwo tief in mir bin ich ein Kind geblieben.

erst dann, wenn ich's nicht mehr spüren kann,

weiß ich, es ist für mich zu spät,

zu spät, zu spät.

Der Text allein wirkt sehr manipulativ, was die innewohnenden Aussagen über die Auswahlkriterien angeht (wer weiß, vielleicht ist es aber auch »authentisch« jener Song, den einst Daniel - das Vorbild für David - aussuchte?), aber man muss an dieser Stelle neidlos zugeben: Auch wenn die musikalische Darbietung bei mir Gänsehaut verursachte (and not the good kind!), so ist die Leistung des jungen Darstellers, so pointiert »schlecht« zu singen (und gleichzeitig so viel Emotion einzubringen), bemerkenswert. Da könnte selbst Meryl Streep noch etwas lernen!

Als deutscher Weihnachtsknaller im Gefolge von Honig im Kopf kann man vom beispielhaften Erfolg des Films bereits ausgehen, und wenn man die emotionalen Aspekte, die didaktische Richtung und die Mainstream-Unterhaltung streng voneinander trennt, kann man mehrfach im Film feststellen, dass es unter der Hand eines weniger talentierten Regisseurs so richtig schlimm hätte werden können, aber spätestens, wenn ich aufs Filmplakat schaue und dort nur den Namen von Herrn M'Barek sehe (nicht den von Philip Noah Schwarz, der für mich hier für die »authentischen« Aspekte des Films steht), dann erinnere ich mich eher an die besch- ... ähm, beschallerten, beschummerten und beschoferten? ... Momente des Films. Aber vielleicht braucht man in Deutschland einfach bescheuerte Hauptfiguren (dezidiert Lenny), um ein großes Publikum zu erreichen. Da haben Rothemund und Berben vielleicht die tieferen Einblicke als ich, der irgendwie nicht den Glauben aufgeben möchte, dass ein durchweg gelungener Film irgendwie auch jenes Publikum erreichen kann, das in so Filme mit »doofen« Stellen irgendwie eher reinläuft. Bei einem Massenerlebnis wie dem Kino spielen halt auch die Doofen im Publikum eine Rolle - und die beömmern sich womöglich wie Bolle.

|

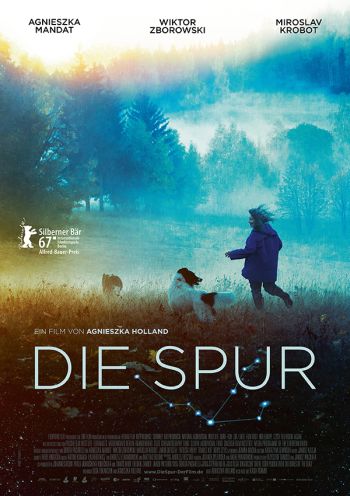

Die Spur

(Agnieszka Holland)

Originaltitel: Pokot, Co-Regie: Kasia Adamik, Polen / Deutschland / Tschechische Republik / Schweden / Slowakische Republik 2017, Buch: Olga Tokarczuk, Agnieszka Holland, Lit. Vorlage: Olga Tokarczuk, Kamera: Jolanta Dylewska, Rafal Paradowski, Schnitt: Pavel Hrdlicka, Musik: Antoni Komasa Lazarkiewicz, mit Agnieszka Mandat-Grabka (Janina Duszejko), Wiktor Zborowski (Matoga), Jakub Gierszal (Dyzio), Patrycja Volny (Dobra Nowina), Miroslav Krobot (Boros), Borys Szyc (Wnetrzak), Tomasz Kot (Prokurator Swierszczynski), Andrzej Grabowski (Prezes Mayor Wolsky), Katarzyna Herman (Zona Prezesa), Marcin Bosak (Ksiadz Szelest), Andrzej Konopka (Komendant), Sebastian Pawlak (Listonosz), Katarzyna Skarzanka (Dyrektorka), 128 Min., Kinostart: 4. Januar 2018

Als festangestellter Journalist verbringt man die Berlinale zumeist damit, den »Wettbewerb« zu verfolgen. Da ich größtenteils man eigener Chef bin, suche ich mir meine eigene Filmauswahl und verzichte auch gern mal auf eine Pressevorführung, für die man schon gegen acht Uhr das Haus verlassen muss, um sich durch den eisigen Wind oder den geringfügig wärmeren Schneematsch zu kämpfen.

Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, ob Pokot zur berüchtigten 9-Uhr-Schiene gehört, während der der »Berlinale-Palast« jeweils deutlich leerer ist und man dadurch das vereinzelte Schnarchen mancher Kollegen etwas besser hören kann. Der bei der Berlinale mit dem schwammigsten aller Wettbewerbspreise, dem Alfred-Bauer-Preis (für das »Eröffnen neuer Perspektiven«) ausgezeichnete neue Film von Agnieszka Holland (ich kannte zuvor von ihr nur den oscarnominierten Europa Europa aka Hitlerjunge Salomon, und abgesehen von einer frühen Rolle von Julie Delpy und der reichlich absurden Darstellung der »Tarnung« einer entfernten Vorhaut blieb davon wenig in Erinnerung), passte mit seiner zunächst düsteren Stimmung in der verscheiten Einöde Polens vermutlich ganz gut zum besonderen »Flair« dieser Vorführungen, ich holte den Film aber erst nach, als die Tage im Spätherbst bereits wieder kürzer wurden.

Gleich drei KollegInnen, auf deren Meinung ich durchaus etwas gebe, hatten mir den Film empfohlen, und auch die kurze Inhaltsangabe, dass die Leichen von Jägern aufgefunden werden und man um die Tatorte herum vor allem Tierspuren im Schnee fand, klang fast nach einem Tierhorrorstreifen mit einer gewissen poetic justice.

Auch die Hauptdarstellerin Agnieszka Mandat-Grabka wurde in hohen Tönen gelobt, Christoph von Filmstarts schrieb etwa von einem »wunderbar-warmherzigen Humor«, den sie in den Film einbringt...

Nun muss man mal generell zwischen Filmen, die man im Akkord auf der Berlinale abhakt, und solchen, die man entspannt und ausgeruht betrachtet, unterscheiden. Zumeist ist es so, dass man Filme, wenn man nur einen oder zwei am Tag schaut, eher genießen kann (auch, wenn das nicht für alle Kollegen zählt). In diesem Fall war es aber so, dass ich davon ausgehe, dass Pokot durch seinem Hang zum Anderssein positiv rausstach aus der Menge.

Vielleicht war es auch ein Fehler, dass ich schon ziemlich genau wusste, was mich erwartet (ob nun die Tiere sich wehren oder es einen anderen Killer gibt). Dummerweise gab mir der Film relativ wenig und gerade die Hauptdarstellerin ging mir gewaltig auf die Nerven.

Der kleine Verleih hat es irgendwie nicht geschafft, dass zur Berlinale vermutlich vorliegende Presseheft auch Nachzüglern wie mir zur Verfügung zu stellen (etwas spät fällt mir ein, dass ich ja auch auf dem Berlinale-Presseserver hätte schauen können, aber vermutlich hat man da längst für den neuen Jahrgang Platz gemacht). Ich fand es jedenfalls sehr auffällig, dass in den Berlinale-Rezensionen jeweils erwähnt wird, dass die Hauptfigur »Duszejko« nicht nur früher Brücken kreierte (Wie symbolisch! Und wie europäisch!!), sondern auch eine strikte Vegetarierin ist. Was mir im Film gar nicht so auffiel. Womöglich aß sie viel Salat und sagte an einer Stelle bei einer angebotenen Salami »nein«, aber was mir bei dieser Figur auffiel: Sie arbeitet trotz Pensionierung als unausgebildete Englischlehrerin und ihre Schüler (merke: Kinder sind die Hoffnung! Siehe auch Star Wars 8) lieben sie (wenn das auch nur in anderthalb Szenen thematisiert wird, wovon die nächtliche »Exkursion« nicht unbedingt ihre Qualitäten als Pädagogin betont) - und sie ist eine ziemlich kauzige alte Dame mit einem besonderen Faible für Astrologie.

Während Duszeijko (die auch einen Vornamen, nämlich Janina, hat) nun also nach dem Mörder (und ihren beiden verschollenen Hunden) sucht, lernt man sie etwas besser kennen. Und wer jetzt glaubt, es ginge um die Aufklärung eines Serienmordes, wird sich wundern, wie entspannt die gesamte Dorfbevölkerung damit umgeht, wie die Monate ins Jahr gehen, hin und wieder mal eine neue Leiche gefunden wird und der Film sich vor allem darum dreht, wie abgrundtief böse und gemein alle Jäger (und deren Sympathisanten in hohen Positionen) sind, mit denen sich unsere kleine Kräuterhexe immer wieder gerne anlegt. Recht deutlich ist hierbei auch, dass die Tiermörder einem verstaubt-reaktionärem Patriarchat entsprechen, wobei Bürgermeister, Geschäftsmann und Pfarrer in ihrer Gesinnung kaum zu unterscheiden sind.

Zwischendurch kommen dann neue Figuren zum Ensemble, die allesamt kein Vergnügen am Erschießen wehrloser Tiere haben und sich auch sonst sehr sympathisch gestalten. Darunter ein junges Pärchen, das sich zwar erst noch finden muss, aber von den beiden Drehbuchautorinnen (Holland selbst und die Autorin der Buchvorlage mit dem fröhlichen Titel Der Gesang der Fledermäuse) quasi einen Stempel auf die Stirnen bekam »Auf der Suche nach gleichgesinntem jungen Partner«. Dass der neue IT-Experte der verschlafenen »schießsportaffinen« Polizei zwischendurch (wenn er mal nicht durch die Gegend stakst wie Hannilein auf Ecstasy) eine Szene am Berliner Hauptbahnhof hat, festigt gleich mal ein Ko-Produktionsland und entsprechende Fördergelder. Und eine idiotische Szene bereitet gleich mal eine andere vor (der Showdown zeigt vermeintlich, wie begabt das Kerlchen sein soll - ich konnte mir fast nicht mehr so schnell vor die Stirn schlagen, wie ich wollte...).

Janina lernt auch einen neuen Kerl kennen, den tschechischen (Koproduktion: check!) Entomologen Boros. Und nebenbei macht ihr auch noch ein Nachbar den Hof (er schenkt ihr Tomaten, kennt sich also bei ihren Ernährungspraktiken besser aus als ich). Die entspannte Sexualität von Janina plätschert aber genauso zeitlupenhaft an der minimalistischen Filmhandlung vorbei wie die Mordfälle.

Und dann ist da immer noch dieser Esoterik-Quatsch (»Glaubst Du an die Evolution? Ich verstehe nicht, dass erwachsene Menschen an diesen Quatsch glauben.«) mit vermeintlich tiefsinnigen Sprüchen über Geburts- und Todesdaten (beim einem Besuch auf dem Polizeirevier informiert sie sich über die Geburtstage einiger Polizisten, was sie in meinen Augen schnell zur Hauptverdächtigen macht ... aber wie so vieles in diesem Film versandet dieser Handlungsstrang). Und spätestens, als sie im Gespräch mit dem Käferprofessor in Bezug auf einen mit Larven besetzten Baumstamm, der wohl abgefackelt wurde, von »Holocaust« spricht (übrigens ohne erkennbare Ironie), reißt mir irgendwie die Hutschnur...

Einerseits ist in diesem Film alles so schwarzweiß (oder kalt-warm, dunkel-sonnig) gezeichnet, wie es überhaupt nur geht. Das brutale Patriarchat (Ehefrauen schlägt man, wenn man nicht gerade im Puff ist) bläst zur Jagd auf, man hört mehr Gewehrfeuer als in den dramatischsten Szenen von Dunkirk oder Saving Private Ryan und dann folgen jeweils die Schnitte auf die stampede-artig flüchtenden vierbeinigen Waldbewohner. Erst, wenn all die schlechten Menschen tot sind, scheint eine Hoffnung auf eine bessere Welt gegeben, mit jungen (intelligenten, sensiblen) Paaren, Sonnenschein und possierlichen Rehkitzen (statt einer offensichtlich schwangeren Rehkuh, die wie alles, was nicht schnell genug verschwunden ist, im Dauerfeuer der Aushilfs-Rambos draufgeht).

Aber - und hier nehmen wie mal alle Wünsche nach interessanten und innovativ gestalteten Ermittlern zur Belebung des Krimigenres beiseite - warum zum Keiler soll mich der Feldzug dieses Mütterchens, das ungeachtet ihrer Begeisterung für William-Blake-Übersetzungen irgendwie deutlich neben der Spur zu wandeln scheint, interessieren, wenn sie im Grunde ein halbes Jahr durchs Gras stampft, hier und da Leichen findet und man dann Monate später lang und umständlich die Kriminalgeschichte nachliefert, die mich nicht mal bei einem einstündigen Fernsehkrimi vom Zappen abgehalten hätte (und ich habe schon komplette Hubert und Staller-Folgen durchgehalten!), wenn man die wenige Handlung und die zugegeben ganz hübschen Landschaftsaufnahmen hier auf über zwei Stunden streckt und auch die nette Idee der Kalenderblätter mit dem erstaunlich breitgefächerten zur Jagd freigegebenem Wild sich spätestens beim dritten Einsatz selbst überdauert hat?

Im Umfeld der Berlinale wurde Pokot übrigens oft und gern mit dem ungarischen Beitrag Teströl és lélékröl (dt. Titel: Körper und Seele) in einen Topf geworfen, weil es dort auch (u.a.) um Rehe und einen Schlachthof ging - aber da habe ich mit den ebenfalls etwas spinnerten zwei Hauptfiguren mitgefühlt und -gefiebert. Pokot war für mich nur eine Winzigkeit interessanter als ausufernde Langeweile. Und im Verlauf des Films gewann die Langeweile zusammen mit der Vor-die-Stirn-Schlagerei immer stärker die Oberhand.

Was mich indes bei dem Film überzeugte, war die Musik von Antoni Komasa Lazarkiewicz, die mich irgendwie an Carter Burwell, den Hauskomponisten der Coen Brothers erinnerte.

|

Luna

(Khaled Kaissar)

Deutschland 2017, Buch: Ulrike Schölles, Ali Zojaji, Alexander Costea, Kamera: Namche Okon, Schnitt: Florian Duffe, Musik: Christoph Zorngibl, mit Lisa Vicari (Luna), Carlo Ljubik (Hamid), Branko Tomovic (Victor), Benjamin Sadler (Jakob), Rainer Bock (Behringer), Genija Rykova (Kathrin), Bibiana Beglau (Julia), Johannes Meier (Ludger), Laura & Tamara Graser (Leni), 90 Min., Kinostart: 15. Februar 2018

Bei diesem Film wusste ich mal wieder so gar nicht, was mich erwartete. Deshalb funktionierte der Anfang auch noch ganz gut. Zwar gab der Vorspann mit einer mehrfach auftauchenden bedrohlichen männlichen Silhouette mit Schusswaffe einen Vorgeschmack auf dass, was einen erwartete, aber nach einer kurzen Intro der 17jährigen Titelfigur (Lisa Vicari aus Hell) und dem Stress mit ihrem Vater, rechnete ich nicht damit, dass der Familienurlaub in den Bergen (»Ist doch voll süß, dass ihr noch was zusammen macht!«) innerhalb kürzester Zeit mit mehreren Leichen endet (Tschüß, Bibiana Beglau!).

An dieser Stelle des Films dachte ich noch, dass ein amerikanisches (oder zumindest englischsprachiges) Remake des Films mit Liam Neeson in seiner Action-Standard-Rolle als Vater ganz nett sein könnte, wenn der Hauptdarsteller sich recht fix aus dem Film verabschiedet und nun seine Tochter die Wandlung zur internationalen Agentin durchmacht.

Solange man sich als Zuschauer genau wie Luna fühlt - quasi den Teppich unter den Füßen weggezogen - und nicht im geringsten weiß, wem man jetzt noch vertrauen kann (die beste Szene des Films ist die, wenn zwei offensichtliche Rivalen, die man beide als Killer einstuft, miteinander kämpfen, während Luna gerade für einen Augenblick mal glaubte, verschnaufen zu können), ist der Film auch durchaus unterhaltsam, weil spannend und temporeich.

Doch dann geht es plötzlich um rivalisierende Geheimdienste, Sleeper, sich gegenseitig überwachende Killer, und bei den erzählerischen Klischees, die hier abgezogen werden, stellt sich ein deutliches Tatort-Gefühl ein. Und zwar so eine Art Tatort, wo die Macher nicht versäumen, im Presseheft den Weltvertrieb zu erwähnen - weil sie sich wohl tatsächlich vorstellen, dass man dem internationalen Vergleich standhalten kann.

Auf einem gewissen Level ist das sogar möglich: Im Umfeld von nicht besonders sorgfältig rausgehauenen Action-Reißern. Dafür geht aber zum Beispiel das typisch deutsche Flair schnell verloren, trotz deutscher Polizeiuniformen und Figuren aus dem BND könnte der Film fast überall spielen. Also jetzt im Action-Universum, nicht in der realen Welt.

Leider wird die Geschichte sehr schnell sehr durchsichtig, selbst die anfänglich hübschen Details (»Er hat heimlich geraucht«) offenbaren sich als typische Kniffe aus dem Drehbuch-Seminar, und vor allem das ungleiche Pärchen, das Luna mit einem früheren Kollegen ihres Vaters bildet, entwickelt kein wirkliches Profil (was unter Umständen auch gewollt ist, weil ja die teilweise Unsicherheit das Gelungenste am Film ist).

Doch je länger der Film andauert (er ist kurz, aber dies ist eine kontinuierliche Entwicklung), umso blöder wird es eigentlich. Die Entwicklung der Teenagerin zur selbstbewussten, taffen Frau wäre ja noch interessant gewesen, aber wenn man jetzt ähnlich plump wie in Aus dem Nichts Verbindungen zu halbwegs aktuellen Politskandalen knüpft und dann ein hanebüchenes Youtube-Happy-End aus dem Zylinder zieht, verspielt der Streifen all jene Sympathien aus dem ersten Drittel.

Wer immer noch gerne Belmondo-Krimis aus den 1970ern und Van-Damme-Knaller aus den 80ern schaut und sich nicht darum schert, wie dünn hier die Hintergrundstory ist, der kann sich bei Luna womöglich tatsächlich ganz unterhalten fühlen. Doch alle Ansätze des Films, die ein bisschen tiefer zielen, geraten schnell in den peinlichen Bereich - ob emotional oder politisch.

|

Die Anfängerin

(Alexandra Sell)

Deutschland 2017, Buch: Alexandra Sell, Kamera: Kolja Raschke, Schnitt: Halina Daugird, Alexandra Sell, Vessela Martschewski, Musik: Can Erdogan, Daniel Sus, Kostüme: Lotte Sawatzki, Sandra Ernst, Szenenbild: Beatrice Schultz, mit Ulrike Krumbiegel (Dr. Annebärbel Buschhaus), Annekathrin Bürger (Dr. Irene Hanschke), Maria Rogozina (Jolina Kuhn), Reinhard E. Ketterer (Leiterer), Franziska Weisz (Birgit Zernitz), Stephan Grossmann (Horst Kuhn), Judith von Radetzky (Margit Axmann), Tatja Seibt (Gertrud), Volker Ranisch (Holger), Edmondo Rolle-Rossi (Edmondo), Roswitha Dost (Susanne), Christine Stüber-Errath (Christine Errath), Rainer Bock (Rolf), Struppeline (Mascha), 98 Min., Kinostart: 18. Januar 2018

Als Vielschauer bekommt man leider immer wieder vorgeführt, was im deutschen Film schief läuft. Im Zusammenhang mit dem »kleinen Fernsehspiel« sieht man ja hin und wieder veritable neue Talente, aber leider gibt es auch einige Projekte, denen die vorprogrammierte Fernsehauswertung »anhaftet« - und die im Kino eher wenig zu suchen haben.

Die Anfängerin ist eine 58jährige Ärztin, die als Kind gerne Eislaufen gegangen wäre und dies nun im hohen Alter nachholt. Als mittlerweile selbst 50-Lenze-Zählender darf ich das kurz als »Rentner-Märchen« umreißen, wobei es hier glücklicherweise nicht um einen halbwegs anspruchsvollen Wettbewerb geht (siehe Dieter Hallervorden in Sein letztes Rennen), sondern nur umeine Selbstverwirklichung im Hobby. Im normalen Leben sicher erstrebenswert, als Spielfilm-Story aber irgendwie etwas lahm - was im Film durch etliche »Zusatzgewürze« kaschiert wird.

So wurde die Hauptfigur »Annebärbel« (Ulrike Krumbiegel) gerade von ihrem Mann verlassen - statt der neuen Frisur das neue Hobby, muss sich von ihrer Mutter (Annekathrin Bürger) emanzipieren, mit der sie eine Arzt-Praxis teilt - und reichlich unter der Fuchtel der von sich eingenommenen anderen »Frau Doktor« steht. Als Stargast gesellt sich noch Christine Errath, »die einzige Berlinerin, die je Weltmeisterin im Eiskunstlauf wurde«, hinzu - und damit eine Menge Ost- und Nostalgie. Für die Comedy-Elemente hat man einerseits die eingeschworene Gruppe der Hobby-Eisläufer, deren Respekt Annebärbel sich erkämpfen muss. Und auf der anderen Seite repräsentiert Franziska Weisz als grantige Trainerin den noch existenten Druck für angehende Profi-Sportlerinnen (ungefähr auf dem Level der Bösewichte in den Sportfilmen der 1980er: »Zur Info, wie machen hier Nachwuchsarbeit für den Bundeskader! Keine Beschäftigungspraxis für Senioren.«), was der Hauptfigur aber die Chance gibt, mit einer jungen Eiskunstläuferin (Maria Rogozina als Jolina, die in einer Szenenfolge mit einem fatalistischen Enthusiasmus wieder und wieder Stürze vorführt, bei denen man zwar nicht um ihr Leben fürchtet, aber im Kopfkino schon die blauen Flecken bestaunt), die ebenfalls ein Problem mit der Generation darüber hat (Stephan Grossmann als ihr anspruchsvoller Vater). Und in letzter Instanz wird das Ganze über Kindheits-Flashbacks, eine Eis-Show und die schockierende Aufdeckung eines Geheimnisses quasi mit einer roten Schleife zusammengebunden.

Das Problem dabei: all die kleinen Traumata, die zerrütteten Familien, die gekittet werden müssen, die Nebenhandlungen und unterschiedlichen Figuren müssen unter ein Dach gebracht werden - und das wird nicht leichter dadurch, dass man eine große Eiskunsthalle zur Verfügung hatte, die man vergeblich mit Flair und Zauber zu füllen versucht. Wenn bei so einer kleinen Eiskunst-Show in der Ostberliner Peripherie gefühlt jeder der Zuschauer ein Kuscheltier mitbringt, das man dann den Eiskunsttalenten hinterher aufs Eis wirft, gerät allerspätestens der gesamte Realitäts-Anspruch ins Wanken.

Ganz interessant ist im Presseheft die »Director's Note«, bei der man merkt, dass Regisseurin Alexandra Sell durchaus Talent für einen ihre Ziele und Wünsche formulierenden PR-Text hat, aber die teilweise wunderschön ausziselierten Sätze wie »Das Eis taut sie auf« oder »[D]as Eis steht auch für tiefe, nie geheilte Wunden« finden leider auf der Leinwand nicht die filmische Entsprechung. Und eine Aussage wie folgende

Ich möchte den Film in einer Sprache erzählen, die nicht nur für ein paar Privilegierte im Arthouse-Elfenbeinturm funktioniert, sondern auch für Menschen wie die Hobbyläufer - wie Annebärbel selbst. Roland Klick hat einmal gesagt, man sollte seine Filme so machen, dass auch ihre Helden sie sich gern anschauen würden.

formuliert für mich nur etwas offensichtliches - und wirkt wie der (ebenfalls PR-Maßnahmen entsprechende) rhetorische Versuch, Gegnern den »Wind aus den Segeln« zu nehmen, nachdem man mögliche Angriffspunkte selbst realisierte.

Das Problem bei Die Anfängerin ist nicht, dass der Film wenig mit dem vom Feuilleton gebauchpinselten Ideal des deutschen Kunstkinos zu tun hat, sondern dass er an allzu vielen Stellen einfach selbst wie eine Hobbyveranstaltung wirkt - was an und für sich nichts Schlechtes sein muss - aber halt auf der Kinoleinwand für Zuschauer, die ein gewisses Niveau erwarten (ob es cineastisch, handwerklich, narrativ oder welcher Natur auch immer sei), nicht unbedingt eine positive Überraschung darstellt.

Roland Klick ist übrigens meines Wissens auch nicht für teilweise unglaublich gestelzte Dialoge bekannt, die in Die Anfängerin zu den prägenden Eindrücken gehören.

Vielleicht gibt es ja ein Publikum für den Film, das über die Hallervorden-Fans und jene Berliner, die 1974 kartonweise Fanpost an Christine Errath schickten, hinausgeht. Aber auch, wenn ich mich dem Zielpublikum annähere und auch erst mit 32 erstmals Schlittschuhe ausprobierte (und später Inline-Skater folgen ließ), bringt dieser Film in meinem Herzen keine Saite zum klingen.

Am 5. Januar 2018 in Cinemania 176 (Abgründig flach):

Rezensionen zu Der andere Liebhaber (François Ozon), Freiheit (Jan Speckenbach), Score - Eine Geschichte der Filmmusik (Matt Schrader) und Wonder Wheel (Woody Allen).

| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

175:

175: