| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

28. November 2012 | Thomas Vorwerk für satt.org | ||||||||||||||

|

|

Vorführungen:

|

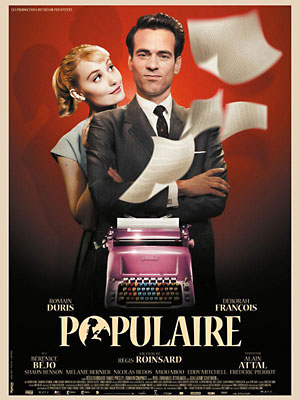

Populaire

(Régis Roinsard)

Frankreich 2012, Buch: Régis Roinsard, Daniel Presley, Romain Compingt, Kamera: Guillaume Schiffman, Schnitt: Laure Gardette, Sophie Reine, Musik: Rob, Emanuel d'Orlando, Kostüme: Charlotte David, Szenenbild: Sylvie Olive, mit Déborah Français (Rose Pamphyle), Romain Duris (Louis Echard), Bérénice Bejo (Marie Taylor), Eddy Mitchell (Bob Taylor), Frederic Pierrot (Jean Pamphyle), Melanie Bernier (Annie Leprince Ringuet), Nicolas Bedos (Gilbert Japy), Feodor Atkine (André Japy), Miou-Miou (Madeleine Echard), Eddy Mitchell (Georges Echard), 111 Min., Kinostart: 11. April 2013

»Vraiment pas mal« (Wirklich nicht übel) – Dieses Fazit einer Sekretärin über ihren potentiellen neuen Boss wird weder Romain Duris noch dem Film gerecht. Populaire (der Name eines Schreibmaschinen-Modells) ist vom Genre her eine unverbrauchte Mischung aus Sportfilm und Romantic Comedy, wobei Louis (Romain Duris), der Trainer (und Boss) der schnellen Schreibmaschinenkraft Rose (Deborah Français), irgendwann auch ihr Verlobter wird (und das, obwohl es niemals in dem Film um eine Heirat geht).

Der Film spielt 1958/59, und die (film-)historische wie stilistische Verortung irgendwo zwischen Doris Day und Mad Men wird schon beim akkurat animierten (und vertonten) Vorspann überdeutlich. Kurz vor der Frauenbefreiung ist Rose eine »Feministin, ohne es zu wissen«, aber gleichzeitig auch ein weiblicher Rocky.

Hauptdarstellerin Deborah Français, die ihre Fingerfertigkeit im Gebrauch mit beschriebenen Seiten schon in ihrer zweiten großen Rolle in La tourneuse de pages unter Beweis stellen konnte, hat sich mittlerweile zum französischen Shooting-Star gemausert und darf bei dieser Paraderolle durchaus als »blonde Audrey Hepburn« bezeichnet werden (ganz so eine sauertöpfisch-verklemmte »hygienische Unschuld« wie Doris Day bleibt die Figur zumindest nicht lange).

Romain Duris, zumindest ansatzweise der designierte Rock Hudson in dieser Figurenkonstellation, hat gegenüber diesem (oder Don Draper) den Vorteil, dass unter der harten Macho-Schale (und dem unerbittlichen Trainer) irgendwo ein durchaus verletzlicher und unsicherer junger Mann versteckt ist – in diesen, und nicht in den smarten Anzugträger aus gutem Hause verliebt sich die Krämertochter – doch die unübersehbare Liebesgeschichte bleibt im Film lange Zeit im Hintergrund, zunächst geht es um den sportlichen Wettbewerb: Schreibmaschine-Schnelligkeitsturniere, eine einst reale Disziplin, die in der Welt des Films aber etwas überhöht wird – bis hin zu internationalen Live-Übertragungen per Radio (»Und da ... die Italienerin wechselt die Seite ... wird die Engländerin wieder aufschließen können?«). Sportmetaphern gibt es einige im Film, die meisten kommen aus dem Boxsport. Ob es um Tiefschläge geht oder das bekannte Mantra »no sex before the fight«, die Wettbewerbe sind immer auf Halbfinale und Finale hin konzipiert, und Roses Gegnerinnen werden so glorifiziert wie Apollo Creed oder sind so hinterhältig wie Ivan Drago.

Was mich an dem Film (außer den beiden Hauptdarstellerinnen) verzückte, waren die Referenzen an die Zeit und die Filmgeschichte. Der Vorspann ist natürlich animiert wie in den 1960ern und hat auch eine ganz entzückende zeitgemäße Musik dazu. Vieles ist so bunt wie zu Zeiten von Technicolor und die Anspielungen an Douglas Sirk, Jacques Demy (leider gibt es nur eine Tanznummer, und die ist auch eher minimalistisch, aber dennoch ein Höhepunkt) oder Jean Cocteau (im Gegensatz zu La belle et la bête sind die Hände, die hier aus den Wänden kommen, nicht gruselig, sondern Teil eines rosaroten Werbeclips). Der ganze Film hat den Drive der Sechziger (mit Split Screens, Kreiselfahrten und jeder Menge Brimborium), die Hinweise auf spätere Veränderungen halten sich im Rahmen*, und wenn der Film hin und wieder mal eher den heutigen Film als den damaligen repräsentiert, dann ist das nie so störend wie beispielsweise in Steven Soderberghs The Good German.

Dafür gibt es aber Unmengen von kleinen, aber cleveren Ideen. Das Rüberschieben des Schreibmaschinenwagens wie eine gegenseitige Ohrfeige! Die Autogrammkarte mit getipptem Namen! Die Vertigo-Szene! Die Post vom Vater! Als Kritiker stumpft man irgendwann ab und ist nicht mehr begeisterungsfähig. Aber dieser Film hat mich mitgerissen!

Vorführungen:

|

Ein freudiges Ereignis

(Rémi Bezançon)

Originaltitel: Un heureux événement, Buch: Ellette Abecossis, Rémi Bezançon, Vanessa Portal, Kamera: Antoine Monod, Schnitt: Sophie Reine, Musik: Sinclair, mit Louise Bourgoin (Babs), Pio Marmaï (Nico), Jasiane Balaska (Claire), Thierry Frémont (Tony), Gabrielle Lazure (Édith), Firmine Richard (La sage-femme), 107 Min., Kinostart: 4. April 2013

Der Titel gibt schon einen guten Überblick über den Film: Es geht um eine Kindsgeburt, die zweierlei Hinsicht der Dreh- und Angelpunkt des Films ist. Zunächst wird ausgehend hiervon eine Liebesgeschichte erzählt: Unscharfe Straßenlichter, Liebesgestöhn, »Hier beginnt es«. Doch natürlich beginnt die Narration eines Liebesfilm nur in wenigen Fällen mit einem Zeugungsakt, und so verrät uns der Film auch, wie sich die Eltern kennenlernten. Und dies ist sogar ziemlich charmant, denn Nico (Pio Marmai) arbeitet in einer Videothek und Babs (Louise Bourgoin) leiht sich dort Filme aus. Und es sieht ganz danach aus, dass sie ihm etwas mitteilen will, denn die ausgewählten Filme haben Titel wie In the Mood for Love oder »Zu allem bereit« (Gus Van Sants To Die For mit Nicole Kidman hat den französischen Verleihtitel Prête à tout). Dieses »Kennenlernen« hat den spielerischen Charme von Regisseur Bezançons in Deutschland bekanntestem Film, Le premier jour de rest ta vie, an seinen animierten Kinderfilm Zarafa erinnert er sogar durch ein kleines Selbstzitat. Doch Un heureux événement mag zwar den Bogen schlagen vom französischen Star Trek-Intro zum Kubrick-mäßigen Embryo, mit Traumsequenzen und viel Humor, doch spätestens irgendwann nach der erfolgten Geburt wird klar, dass dies kein Plätscher-Liebesfilmchen für Paare ist, sondern sich der Fokus des Films immer mehr darauf richtet, wie die dritte Person in einer Familie das Leben des Paares kräftig verändert, die Lebensziele, die Freizeitgestaltung, die Aufgabenverteilung, die Paardynamik. Es gibt zwar auch noch im dritten Drittel des Films einiges zu Lachen, doch die Witze werden bitterer, etwa so wie eine Ärztemeinung (»Wie stark ihr Beckenboden ist«), die nur die Frustration der Mutter betont (»Das ist das erste Kompliment seit der Entbindung«).

So wie High-School-Sexkomödien sind auch Babyfilme etwas, was für jede neue Generation zeitgemäß neu als Filmprodukt angeboten werden muss, und nach einer gewissen Ballung solcher Filme seit dem Erfolg von Knocked Up stellt sich eine gewisse Publikumsmüdigkeit ein (vor allem, wenn Realo-Mütter unbedingt ihre Erfahrungen schauspielerisch umsetzen wollen wie Jennifer Lopez oder Uma Thurman). Doch Un heureux événement ist ausreichend anders als diese Filme, um ihm eine Chance zu geben. Selbst Schwangere oder Frischverliebte kann man getrost ins Kino schicken, es mag zwar gewisse Momente der Traumatisierung geben, aber nicht nur als amüsante Vorbereitung auf bevorstehende Probleme hat der Film seine Existenzberechtigung. Wenn der Film meiner Meinung auch zu sehr einigen eher abtörnenden Trends des »jungen« französischen Kinos (vgl. Cédric Klapisch) hinterherstrebt.

Vorführungen:

|

Crazy Horse

(Frederick Wiseman)

Frankreich / USA 2011, Buch, Schnitt, Ton: Frederick Wiseman, Kamera: John Davey, mit Philippe Découflé, Ali Mahdaro, Fifi Chachnil, Koko, Lumina, Zula und diverse andere Tänzerinnen, 134 Min.

Frederick Wiseman widmet sich in seinen Filmen bekanntlich gerne Institutionen, Gerichten, Schulen – vor einigen Jahren drehte sich La Danse um die Pariser Oper, und Crazy Horse wirkt wie ein Gegenstück dazu. Die Tänzerinnen des 1951 gegründeten Pariser Nachtclubs tragen zwar weniger Stoff als beim Ballett im Opernhaus, doch der ästhetische Aspekt der Körperdarbietung ist im Kern ganz ähnlich.

Der Film verbindet Aufnahmen von den Proben, Lichttests, Szenen hinter den Kulissen, Kostümtest – und natürlich Gespräche. Viele davon mir dem neu verpflichteten Regisseur und Choreographen Philippe Découflé, der während des laufenden Betriebs (die Aktionäre halten nichts davon, das Crazy Horse im Dienste der Perfektion der neuen Show zu schließen) versucht, seine Vision umzusetzen. Was durchaus problematisch ist.

Wiseman hat für den Film innerhalb von zehn Wochen 150 Stunden Material gesammelt, und man ist gefangen davon, wie er dem Film eine nicht unbedingt aufdringliche, aber doch erkennbare Dramaturgie verlieh. Teilweise wie in einem Porno: erst ein kurzes Vorspiel, dann geht es zur Sache, und später wird der Club sogar verlassen »zum Verschnaufen«. Wo Hans-C. Blumenberg in seinem berühmten Buch über Howard Hawks die »Kamera in Augenhöhe« hervorhebt, konzentriert sich bei Wiseman die Kamera auch mal auf die Hintern, die »Baby Buns« der Tänzerinnen, was total statthaft ist, denn bei aller Beleuchtung der künstlerischen Probleme auf Ebene der Choreographie oder des audiovisuellen Mischpults nimmt sich der Film auch viel Zeit für das reine Schauspiel, die Darbietung. Der künstlerische Leiter des Clubs sieht in seiner Arbeit Bezugspunkte zum Kino, zu Fellini, Fassbinder oder Michael Powell, mir als Betrachter haben sich zwar die Reminiszenzen an die 1960er und 70er erschlossen, doch ich fühlte mich mehr an Barbarella, Lavalampen und John Barry erinnert.

Das Spiel mit Licht, Spiegeln, Bewegung, Silhouetten und teilweise grellen Verkleidungen passt in den weltweiten Kinosaal genauso gut wie in jenen dunklen Saal in Paris, wo man im Auditorium (das durchaus nicht nur männlich besetzt ist) vor allem die goldenen beleuchteten Tischkühler mit Schaumwein in Eiswürfeln sieht. Der Film ist auch eine große Werbung für den Club – unterschlägt aber dabei nicht die unschönen Momente. »Warts and all« könnte auch ein Motto des Films sein. Scheinwerfer mit einer jahrzehntelang angesammelten Staubschicht, »we don't hire transsexuals« und andere harte Urteile bei einer Audition der nächsten Tänzerinnen, die dann wieder nach Proben in Tränen ausbrechen, weil sie zwar kein Problem mit Textilfreiheit haben, aber mit anderen Vorgaben (»they don't like to touch each other and pretend to 'do' things«). Und die Automatisierung des Betriebs: Während des Abends wird jede Besuchergruppe 3-4 mal fotografiert, blitzschnell sucht an einem Computermonitor dann jemand jeweils den gelungensten Schnappschuss aus. Delete, delete, next. Was auch das Fazit des Regisseurs (Découflé, nicht Wiseman) auf der Suche nach der besten Nummer sein könnte. Einmal fragen ihn die Mädchen, ob er »glücklich« sei. Er ist »zufrieden« mit seinem Job, wenn er Fehler sieht, verbessert er diese. Und wenn alles klappt, dann ist das nur »normal«.

Vorführungen:

|

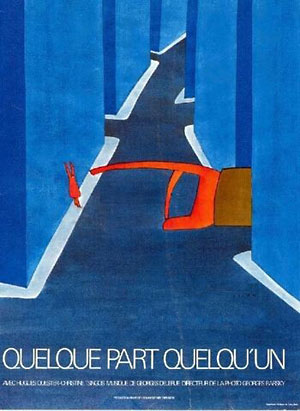

Quelque part quelqu'on

(Yannick Bellon)

Frankreich / BRD 1972, Intern. Titel: Somewhere, Someone, Buch: Yannick Bellon, Loleh Bellon (Raphaële), Roland Dubillard (Vincent), Christine Tsingos (Christine), Hugues Quester (Emmanuel), Hélène Dieudonné (Germaine), Paul Villé (Albert), Hélène Bernardin (Anne), 98 Min.

Dieser vierzig Jahre alte Film ist das »Fundstück« der Paris-Reihe. Eine unbekannte Regisseurin (die noch lebt und mittlerweile 88 ist), ein Film, der zwar einen US-Start hatte, aber nur auf einem Festival und mit fast sieben Jahren Verspätung mit wahrscheinlich wenigen Kopien. Wenn man imdb glauben kann, lief der Streifen sonst weltweit nirgends.

1972 funktionierte Kino noch völlig anders. Coppolas Godfather war ein Vorbote des Blockbuster-Kinos, doch damals orientierte man sich noch am europäischen Kino, man experimentierte. Ultimo tango a Parigi, Solaris, Silent Running, Boxcar Bertha, Deliverance und Deep Throat. Quelque part quelqu'on zeigt Ansätze des Kinos von Godard, Bresson oder Fassbinder – wenn auch nicht ganz auf dem Niveau dieser Avantgardisten.

Der (narrative) Kern dieses Films ist ein Paar. Ein ehemaliges Paar. Der langsam im Alkoholismus versinkende Journalist Vincent (Roland Dubillard sieht aus wie Chris Cooper, der damalige Richard Burton – ungeschminkt und leicht zauselig – oder ein etwas aufgeschwemmter Alain Delon). Er will ein Buch schreiben, doch er hat eine Schreibblockade. Hin und wieder treibt er sich an der Börse herum (und laut einigen Inhaltsangaben soll er Immobilienmakler sein, was Sinn machen würde, ich dem Film aber nicht entnehmen könnte), doch schnell landet er angetrunken bei seiner ehemaligen Muse, der Architektin Raphaële (Loleh Bellon, die Schwester der Regisseurin). Diese will zwar eigentlich ihre Ruhe haben, bringt es aber auch nicht über sich, den früheren Liebhaber einfach so fallen zu lassen, und will ihn retten.

Dieses Spätvierziger-Paar könnte für die (nicht gerade blumige) Gegenwart stehen, im Film gibt es aber noch andere Paare, zum einen frischverliebte, voller Hoffnungen an die Zukunft, zum anderen ältere, die gerade aus ihrer Wohnung vertrieben werden und plötzlich vor dem Nichts stehen. Verglichen mit heute ist der Film fast noch optimistisch, aber auch nur fast und nur verglichen mit heute.

Das Thema von Vergangenheit und Zukunft wird auch wieder aufgenommen, wenn man sowohl ein Raumfahrtmuseum besucht als auch ein naturkundliches mit Dinosaurierskeletten. Der Film ist selbst so etwas wie ein Museum. Oder sogar so etwas wie ein Saurierskelett. Nicht nur, weil er die zum Abriss freigegebenen Altbauviertel von Paris zeigt, die jetzt womöglich Plattenbauten (und damit aktuellen Pariser Problemen) Platz gemacht haben, auch in seiner Inszenierung. Halbdokumentarische Szenen lösen sich ab mit kleinen Spielszenen, die sich auch nur selten durch überzeugende Darsteller auszeichnen. Und dann kommt mal wieder eine längere Kamerafahrt durch Straßenschluchten oder vorbei an Fensterreihen. Dazu wiederkehrend schaurige Streichermusik mit Chor, die direkt aus Rosemary's Baby stammen könnte. Alles ist ziemlich trüb, oft laufen sich die Figuren des Films ohne die geringste Konsequenz über den Weg. Ach ja, da war ja noch die vom Land angereiste Dame, die zunächst in Paris herumirrt, dann den symbolisch letzten Platz in der Tram bekommt und sich anschließend als flexibel genug erweist, einen Job und damit eine Zukunft an Land zu ziehen. Aber auch nicht unbedingt lebensbejahend. »Wir sind nur Gespenster, wir haben nie gelebt.« Oder jener Herr, dessen Zukunftsperspektive sich darin erschöpft, dass er davon ausgeht, mal in einem Krankenhauszimmer zu sterben.

Die Zugereiste sagt mal, dass sie sich, wenn sie sich einsam fühlt, in ein volles Café setzt. Livemusik und Tomatensaft stehen hier für Hoffnung, dann gibt es einen der am schlechtesten inszenierten Verkehrsunfälle der Filmgeschichte, doch das kann auch einfach dem bei Godard entlehnten Protest gegen das Continuity-Editing entsprechen. So oder so, dieser Film ist sicher nichts für Smartphone-Besitzer, die gar nicht die Zeit haben, sich auf diesen Film einzulassen (und ich empfand es als durchaus positives Erlebnis). Das konnte man auch daran ablesen, das ich vorne in der ersten Reihe zirka alle zwei Minuten die Kinotür zufallen hörte, und als der Film vorbei war, waren (mich mitgezählt) vom Pressepublikum noch fünf Personen da.

Trotzdem empfohlen für all jene, die wie ich der Meinung sind, dass das Kino von 1972 durchschnittlich etwa zweieinhalb mal interessanter ist als das von 2012.

Vorführungen:

|

Die Köchin und der Präsident

(Christian Vincent)

Originaltitel: Les saveurs du palais, Buch: Étienne Comar, Christian Vincent, Idee / Biographische Vorlage: Danièle Mazet-Delpeuch, Kamera: Laurent Dailland, Schnitt: Moneco Coleman, Musik: Gabriel Yared, mit Catherine Frot (Hortense Laborie), Jean d’Ormesson (der Präsident), Hippolyte Girardot (David Azoulay), Arthur Dupont (Nicolas Bauvois), Jean-Marc Roulot (Jean-Marc Luchet), Arly Jover (Mary), Brice Fournier (Pascal Lepiq), 95 Min., Kinostart: 20. Dezember 2012

Rührei an Steinpilzen, mit Lachs gefüllter Wirsing, Törtchen à la Oma. Dies ist die erste Menüfolge, mit der die bodenständige Köchin Hortense (Catherine Frot) in ihren Job als Leibköchin des französischen Ministerpräsidenten (die Geschichte hat ein konkretes Vorbild, im Film ist der Präsident eher allgemein gehalten) antritt.

Die Probleme, mit denen sie sich während ihrer Dienstzeit herumärgern muss, hängen mit anderen Lieferanten, den Vorschriften einer Diätärztin, Bürokraten und die durch ihre Anstellung brüskierten Palastköchen zusammen, einer ziemlich bornierten und chauvinistischen Horde, die vor lauter Selbstbewusstsein nie auf die Idee kämen, wie Hortense anhand der Überreste eines Mahl Rückschlüsse auf die Vorlieben ihres gustatorischen Publikums zu nehmen.

Aus dramaturgischen Gründen ist der Hauptteil des Films eingebettet in eine Rahmengeschichte, bei der Hortense später in Neuseeland arbeitet und ein kleines Dokumentarfilmteam (eigentlich nur eine Regisseurin und ein Kameramann) auf das »Geheimnis« der Köchin stoßen und mehr darüber wissen wollen. Abgesehen von dem überschwenglichen Abschied von den von ihr bekochten Wissenschaftlern und Arbeitern (das in klarem Kontrast zum eher leisen Abschied aus dem Élysée-Palast steht), überzeugt diese Rahmenhandlung leider nicht wirklich. Das größte Problem dabei war für mich, warum sowohl die Doku-Regisseurin als auch ihr Kameramann (und dieser besonders) als so komplett unfähig in ihrem Job dargestellt werden. Wer sich die Mühe macht, die zaghaften Versuche der beiden genauer zu beobachten, wird sich ebenfalls fragen, was der Film damit aussagen will. Nur für einige humoristische Einlagen oder um Hortense im Kontrast aufzuwerten, wäre die doch umständliche Story (mit vielen Komparsen) nicht nötig gewesen. Nicht uninteressant in diesem Zusammenhang ist auch, dass man im Presseheft in einer zweiseitigen Inhaltsangabe des Films viele Details des Films noch mal ausführlich beschreibt, die Rahmenhandlung aber mit keiner Silbe erwähnt.

Der kammerspielartige Teil des Films, in dem Catherine Frot in guter Form auftritt und auch die zahlreichen Nebenfiguren wie ihr Hilfskoch Nicolas überzeugen. Doch auch hier gibt es seltsame Momente, wenn beispielsweise ein großes Familienmahl bis auf den Dessert von Hortense ausgestattet werden soll, und die Hauptküche sich echauffiert, dass Hortense einen Quark mit aufs Menü stellt, was ja offensichtlich ein Dessert ist. Hortense bestreitet dies, ihr Hilfskoch bezeichnet die Quarkspeise (unter vier Augen) selbst mal als Dessert und vieles deutet auf einen »Küchenputsch« hin. Doch dann wird die vermutlich dramatischste Handlung des Films einfach nicht weiter beachtet, und der Zuschauer muss es sich mehr oder weniger selbst zusammenreimen, dass Hortense halt das Wohl »ihres« Präsidenten als oberste Priorität ansieht und somit die Klügere ist, die nachgibt.

Eine ähnliche Szene spielt sich später bei den Austern und einem (nicht ausgetragenen) Kampf um den Kühlraum ab. Der Film baut umständlich einen Konflikt auf – und scheint ihn dann komplett zu vergessen. Ich bin ja ein Freund von erzählerischen Ellipsen, aber hier hatte ich einfach das Gefühl, das man was vergessen hatte.

Ein drittes Detail des Films, das mir nicht ganz einleuchtete, war das Beharren des Präsidenten auf »einfache« Küche, alles »komplizierte« sei ihm zuwider – und dann erlebt man beispielsweise mit, wie Hilfskoch Nicolas wochenlang an einem Maisbrot herumkreiert oder Hortense an einem Parfait bastelt. Der offensichtliche Widerspruch wird nie thematisiert, man scheint sich auf die Konvention zu besinnen, das Kochen als veritable Kunst darzustellen (ganz anders als das Rührei an Steinpilzen oder eine später kredenztes ganz simple Brotscheibe mit Trüffelscheiben darauf), und störende Kleinigkeiten im Drehbuch vergisst man ebenfalls.

Auch, wenn der Film nicht wenige Probleme hat und sicher mit wenigen dramaturgischen Kniffen viel besser hätte werden können: Wer Catherine Frot oder französische Küche anno 1922 mag, dem sei er trotzdem empfohlen.

Vorführungen:

|

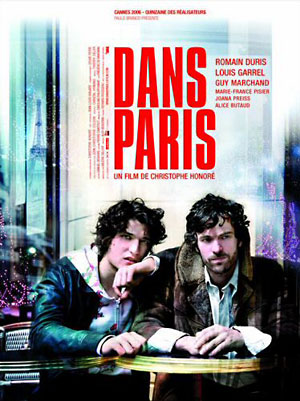

Dans Paris

(Christophe Honoré)

Frankreich 2006, Dt. Titel: In Paris, Buch: Christophe Honoré, Kamera: Jean-Louis Vialard, Schnitt: Chantal Hymans, Musik: Alex Beaupain, mit Romain Duris (Paul), Louis Garrel (Jonathan), Guy Marchand (Mirko), Joana Preiss (Anna), Alice Butard (Alice), Marie-France Pisier (Mutter), Helena Noguerra (Scooter-Fahrerin), Lou Rambert Preiss (Loup), 90 Min.

Zwei junge Männer und eine Frau liegen in einem Bett. Der mittlere, Jonathan (Louis Garrel), wacht auf, betrachtet die beiden, klettert dann aus dem Bett, verlässt das Zimmer, sieht nebenbei noch seinen Vater, der mal wieder mit einem Zigarettenstummel im Mundwinkel eingeschlafen ist, und tritt schließlich auf den Balkon, um direkt in die Kamera zu sprechen und dem Publikum mitzuteilen, dass er gar nicht die Hauptfigur des Films ist, sondern nur der Erzähler der anschließend etwas mehr als 24 Stunden umfassenden Rückblende. In der er auch wieder auftauchen wird, ohne sich seiner jetzigen Erzählerfunktion bewusst zu sein.

Der Monolog, den Garrel hier von sich gibt, kam mir irgendwie bekannt vor, erst viel später erfuhr ich, dass Regisseur Christoph Honoré (der auch Kinderbücher schreibt und illustriert) diesen Monolog aus Seymour: An Introduction von J.D. Salinger übernommen hat (im Film liest auch mal jemand Franny and Zooey aus dem selben Zyklus miteinander verwobener Novellen). Salinger sei eine seiner großen Inspirationen als Autor.

Zu Beginn des Films dachte ich (und damit lag ich ziemlich falsch), dass Jonathan vielleicht eine Art Geist sein könnte. Er springt quasi aus dem Bett, und keiner bemerkt es. Er nimmt seinen schlafenden Vater die Zigarette weg, küsst ihn, öffnet die Balkontür (und es ist ziemlich offensichtlich, dass es draußen kalt ist), und auch dieser bemerkt nichts. Viel später gibt es noch eine etwas verwirrende Szene, in der Jonathan seinen Bruder Paul (Romain Duris, der andere im Bett) anruft und mit ihm spricht. Der Zuschauer hat aber gerade mitbekommen, dass Paul sein Handy vom Balkon geschubst hat und es unten in viele Einzelteile zerplatzte. Auf die Idee zu kommen, einen unzuverlässigen Erzähler zu haben, ist also nicht abwegig, aber das ist nicht der Knackpunkt des Films, der mich aufgrund seines Datums (23. Dezember) und einer gewissen Dreieinigkeit auch an Charles Dickens' A Christmas Carol erinnerte. Doch auch dieser Interpretationsansatz führt nicht weit.

Mein Problem als Kritiker ist, dass ich den tatsächlichen Kern des Films an dieser Stelle nicht ausplaudern will, über die zwei Ansatzpunkte aber bereits klarstelle, dass der Film durchaus eine interessante Geschichte zu erzählen hat. Honoré, der zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere sehr auf depressive Geschichten eingefahren war, hält Dans Paris für sehr humorvoll, einen ersten Schritt in eine andere Richtung. Definitiv witzig ist die Idee, die beiden Hauptdarsteller Garrel und Duris gänzlich gegen den Strich zu besetzen. Hier ist Duris der melancholische Sturkopf und Garrel gibt den eleganten Frauenschwarm – bis zu einem gewissen Punkt. Darüber hinaus sind die Themen des Films nicht besonders amüsant: Zerrüttete Familien, Geldprobleme und natürlich – wie es sich für einen Weihnachtsfilm gehört – Selbstmordabsichten. Honoré (Jahrgang 1970) sieht seinen Film auch als Durchschnitt durch drei Jahrzehnte französisches Kino, von der Spätphase der Nouvelle Vague bis zum modernen Kino. In dieser Hinsicht ist der Film gut abgestimmt auf einen anderen Film der Reihe, Quelque part quelqu'on. Die beiden ergänzen sich irgendwie sehr schön, tarieren sich auch ein wenig in Stimmung und Atmosphäre. Dans Paris hat auch einige der Probleme des anderen Films, verströmt aber gegen Ende (das moderne französische Kino) eine gewisse Wärme, die man im anderen Film vermissen könnte. Oder es läuft halt umgekehrt, wie den Vater von Jonathan und Paul widert einen die hochgedrehte Heizung einfach nur an …

Vorführungen:

|

Der Geschmack von Rost und Knochen

(Jacques Audiard)

Originaltitel: De rouille et d’os, Frankreich / Belgien 2012, Buch: Jacques Audiard, Thomas Bidegoin, Graig Davidson, Kamera: Stéphane Fountain, Schnitt: Juliette Welfling, Musik: Alexandre Desplat, mit Matthias Schoenaerts (Alain), Marion Cotillard (Stèphanie), Bouli Lanners (Martial), Céline Sallette (Louise), Armand Verdure (Sam), Corinne Masiero (Anna), 120 Min., Kinostart: 10. Januar 2013

Ich vergleiche die Filme von Jacques Audiard gerne mit den (frühen) von Martin Scorsese, andere Kritiker konzentrieren sich beispielsweise auf die gewaltsamen Antihelden, die er in seinen letzten drei Filmen als Hauptfiguren einsetzte. Der Killer in De battre mon cœur s’est arrêté, der Gewaltverbrecher in Un prophète und jetzt abermals jemand, der sich mit illegalen Machenschaften wie Hundekämpfen über Wasser hält, und der zum Helden einer Liebesgeschichte größtenteils nicht taugt. Doch ähnlich wie Romain Duris als Tom in De battre mon cœur s’est arrêté trägt auch Matthias Schoenaerts als Alain trotz vorrangig grobschlächtiger Züge auch zumindest das Potential zu Zärtlichkeit oder Fürsorge in sich, das sieht man bereits zu Beginn des Films, wenn er mit seinem kleinen Sohn Sam unterwegs ist, zwar ein Leben der Armut fristet und sich (und seinen Sohn) aus liegengebliebenen Reiseproviant in einem Zug oder Lebensmitteln mit abgelaufenen Mindesthaltbarkeitsdaten ernährt, dabei aber trotz der – sagen wir mal »widrigen Umstände« – durchaus sehr menschlich wirkt.

Bei der zentralen Beziehung dieses Films, die Alain mit der durch einen Unfall schutzbedürftigen, weil u.a. suizidalen Stephanie (Marion Cotillard in einer eindeutigen Oscar- oder zumindest César-Rolle) zusammenwirft, spielt die Gewalt gleich von Anfang an eine Rolle, und der Kontrast zwischen Gewalt und Zärtlichkeit, zwischen Vertrauen und animalischer Rücksichtslosigkeit ist offensichtlich das Hauptthema des Films, nicht nur bei Alain, Stephanie und ihren unterschiedlichen Berufsfeldern, sondern (in Maßen) auch beim kleinen Sam, der von seinem Vater größtenteils bei einer Pflegemutter »geparkt« wird, dort ein inniges (wenn auch etwas verdrecktes) Verhältnis zu Hunden aufbaut (ausgerechnet Hunde!) und dafür vom Vater eher misslungene Erziehungsmittel kassiert, wie ein Abspritzen mit einem kalten Gartenschlauch. Harmonie ist was anderes.

Trotz der in den Bann schlagenden Intensität der Inszenierung und des Schauspiels, trotz der interessanten Thematik des Films, von den drei Audiard-Filmen, die ich kenne, spricht mich De rouille et d'os am wenigsten an. Sowohl funktionieren die anderen Hauptfiguren als Identifikationsfiguren besser (ungeachtet dessen, dass Sam in Sachen Gewalttätigkeit noch am erträglichsten wirkt), auch überzeugt mich die Vater-Sohn-Geschichte nicht (auch aufgrund der Vernachlässigung im mittleren Filmteil), und – was vielleicht am schwersten wirkt – trotz der großartigen Leistung von Marion Cotillard funktioniert ihre Rolle einfach zu sehr nach dem Oscar-Schema (und dadurch, dass sie für ihre Darstellung als Edith Piaf tatsächlich einen Oscar bekam, wird dies noch deutlicher – ein verzweifelter Griff nach neuen schauspielerischen Superlativen ... den sie eigentlich nicht nötig hätte). Gerade im europäischen Kino gab es in den letzten zehn Jahren einige Beispiele, wo sich Schauspieler durch die Darstellung schwerer Schicksalsschläge »auszeichneten« (Javier Bardem in Mar adentro, Matthieu Amalric in Le scaphandre et le papillon), die Filme an sich aber in ihrer Inszenierung und geschlossenen Dramaturgie weitaus mehr überzeugten. Und von Jacques Audiard hatte ich nach Un prophète nicht weniger als ein Meisterwerk erwartet. Und wenn man auf den Scorsese-Vergleich zurückkommt (etwas bemüht, aber wenn man zwischendurch eine gute Handvoll von Filmen überspringt, dann funktioniert es noch), dann ist De rouille et d'os eher sowas wie Life Lessons (aus New York Stories): ein Werk mit starken Momenten und einer durchaus interessanten Geschichte, aber eben nicht auf dem gleichen Niveau, das man seinerzeit (und das war immerhin schon nach The Last Temptation of Christ und Bad) von ihm erwartete. Warten wir also jetzt auf Jacques Audiards (zumindest qualitatives) Äquivalent zu Good Fellas, Casino – und vor allem The Age of Innocence!

![]()

| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

85:

85: