| |

Bildmaterial © Paramount Pictures

|

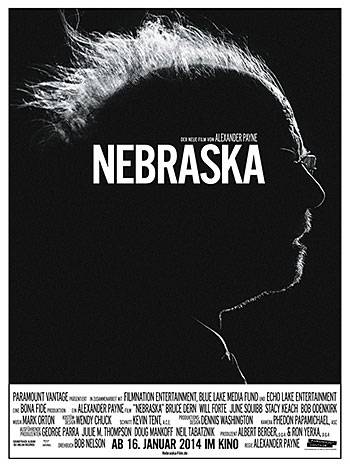

Nebraska

(Alexander Payne)

USA 2013, Buch: Bob Nelson, Kamera: Phedon Papamichael, Schnitt: Kevin Tent, Musik: Mark Orton, mit Bruce Dern (Woody Grant), Will Forte (David Grant), June Squibb (Kate Grant), Bob Odenkirk (Ross Grant), Stacy Keach (Ed Pegram), Mary Louise Wilson (Aunt Martha), Rance Howard (Uncle Ray), Tim Driscoll (Bart), Devin Ratray (Cole), Angela McEwan (Peg nagy), Gelndora Stitt (Aunt Betty), Elizabeth Moore (Aunt Flo), Kevin Kunkel (Cousin Randy), Dennis McCoig (Uncle Verne), Ronald Vosta (Uncle Albert), Missy Doty (Nöel), John Reynolds (Bernie Bowen), Jeffrey Yosten (ER Doctor), Lois Nemec (Kathy Slaasted), Bob Nelson (Applauding karoake patron), 115 Min., Kinostart: 16. Januar 2014

Seinen ersten Film, Citizen Ruth, habe ich nicht gesehen, aber in jedem anderen seiner Filme geht es bei Alexander Payne um das Altern. Ob Matthew Broderick in Election (die 30er, nicht mehr cool sein), Jack Nicholson in About Schmidt (Pensionierung), Paul Giamatti in Sideways (Midlifecrisis, Torschlusspanik) oder George Clooney in The Descendants (Kindererziehung und Sterblichkeit), selbst in der Episode in Paris je t'aime widmet er sich nicht irgendeiner Beweihräucherung von Jugend und Romantik, wie sie in der Filmbranche fast obligat wirkt, sondern erzählt von der Vergänglichkeit, der Familie und den verpassten Chancen.

Nebraska passt da fantastisch ins Konzept, und wie um noch zu betonen, dass Payne zwar gerne Zuschauer mobilisiert und Preise einheimst, aber eigentlich noch viel lieber seine persönliche Note wahrt, hat Nebraska als »Titelhelden« auf dem Plakat nicht nur einen ziemlich heruntergekommenen Bruce Dern, gegen den selbst Clint Eastwood wie ein agiler Jungspund wirkt, der Film ist zu allem Übel auch noch in Schwarzweiß, quasi das Format zum Altern - und ein Affront gegen alle jungen hippen Kinogänger, die sich so etwas allenfalls noch bei The Artist gefallen lassen.

Immerhin ist die eigentliche Hauptfigur des Films nicht Dern als »Woody«, sondern Will Forte als sein Sohn David, der sich mit dem alten Knaben herumärgern muss. Der Film beginnt damit, dass Woody auf der Straße herumirrend von einer Streife eingesammelt wird. Er wollte nach Nebraska, zu Fuß (die Distanz ist selbst in Meilen vierstellig). Weil er in der Post ein Schreiben entdeckt hatte, dass er eine Million Dollar gewonnen hat. Nun kennen wir alle diese Schreiben (wenn sie auch in der deutschen Fassung etwas weniger hoch greifen) und wissen auch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Woody tatsächlich etwas gewonnen hat, gegen null geht. Doch der Film dreht sich größtenteils wirklich um Woodys Versuch, auf diese Weise reich zu werden. Das liefert einen guten Vorwand für ein Road Movie mit Vater und Sohn, wobei der Filmtitel »Nebraska« eine Art »El Dorado« sein könnte - nur eine heruntergekommene Schwarz-Weiß-Fassung der sagenumworbenen Goldstadt.

Da eigentlich alle Filme von Alexander Payne Komödien sind (aber mit einem emotionalen Zentrum und einer Aussage), geht es auch hier viel um lakonischen Wortwitz. Wobei Woodys Gattin und Davids Mutter Kate (June Squibb) die besten Pointen bekommt. Und ganz ähnlich wie in The Descendants geht es auch hier um den Konflikt zwischen Familie und Geld. Denn als Woody in seiner alten Heimatstadt (liegt auf dem Weg) von seinem bevorstehenden Reichtum erzählt, glauben ihm viele zumindest solange, wie etwas für sie »drin« sein könnte.

Aber ich will gar nicht die ganze Geschichte ausplaudern. Das gute bei einem Film von Payne ist: man ist sich von Anfang an sicher, dass die Geschichte zu einem befriedigenden Ende finden wird. Wenn Payne Sportfilme drehen würde, so gäbe es am Schluss nicht den Weltmeistertitel für Rocky, sondern einen »moralischen Sieg«. Aber selbst da darf man sich nicht zu sicher sein ...

Ungeachtet dessen, dass Kameramann Phedon Papamichael »eine der Guten« ist, macht man hier (ähnlich wie letztes Jahr bei Frances Ha) nicht so viel aus den Möglichkeiten des Schwarz-Weiß, wie man hoffen könnte. Es wirkt nicht wie »echtes« Schwarzweiß, wie grobkörniges Filmmaterial, das man in den Siebzigern so liebte. Weil sich das heutzutage offenbar fast niemand mehr leisten kann. Das gibt leichte Abstriche, aber die Formatentscheidung unterstützt dennoch den Film, und wie alle anderen Werke von Payne überzeugt auch Nebraska. Einfach dadurch, dass hier zwar nicht heruntergespielt wird, dass es sich um einen Film mit einer klar durchdachten Dramaturgie und Erzählung handelt, man aber die Figuren dennoch wie echte Menschen behandelt. Und das ist im Mainstreamkino ja eher die Ausnahme. Und die Mischung aus Humor und Nachdenklichkeit beherrscht Payne wie kaum jemand. Selbst wenn nach der Romanadaption mit zwei Co-Autoren bei The Descendants diesmal das Buch gar nicht vom »Auteur« selbst stammt.