| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

|

15. März 2017 |

Thomas Vorwerk für satt.org | ||||||||

Wegen Berlinale-Burnout (inkl. Erkältungserscheinungen) ziemlich verspätet, aber besser spät als nie. |

|

|

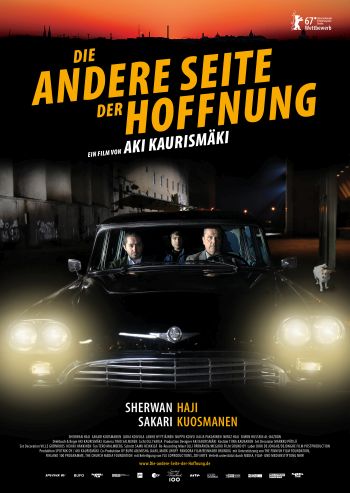

Toivon tuolla puolen

(Aki Kaurismäki, Wettbewerb)

Dt. Titel: Die andere Seite der Hoffnung, Finnland 2017, Buch, Production Design: Aki Kaurismäki, Kamera: Timo Salminen, Schnitt: Samu Heikkilä, Kostüme: Tiina Kaukanen, mit Sherwan Haji (Khaled Ali), Sakari Kuosmanen (Waldemar Wikström), Simon Hussein Al-Bazoon (Mazdak), Janne Hyytiäinen (Koch Nyrhinen), Ilkka Koivula (Empfangsportier Calamnius), Nuppu Koivu (Mirja), Kaija Pakarinen (Wikströms Ehefrau), Niroz Haji (Miriam), Kati Outinen, Tommi Korpela u.a., 98 Min, Kinostart: 30. März 2017

Wie schon in Le Havre hat Kaurismäki auch in seinem neuen Film sein Figurenpersonal der ausgebeuteten, nach ein wenig Glück suchenden Arbeiter um die auch noch heimatlosen Flüchtlinge erweitert. Khaled (Sherwan Haji) ist ein syrischer Flüchtling, der als blinder Passagier, zwischen Kohle versteckt, am Hafen von Helsinki ankommt. Mit einem Feingefühl, das außer Kaurismäki höchstens noch Roy Anderson beherrscht, tanzt man hier auf dem feinen Grad zwischen humanistischen Aussagen und Schmierenkomödie, wenn die Hauptfigur anfänglich wie mit blackface durch die Gassen Helsinkis streicht, ehe Khaled sich wieder in einen halbwegs präsentierfähigen Zustand zurückverwandelt.

Die andere Hauptfigur des Films ist Wikström (Sakari Kuosmanen, spielte schon in mehreren Kaurismäki-Filmen mit), dessen Einführung noch deutlicher Kaurismäkis wiederentdeckten Hang zum unübersehbaren Humor unterstreicht. Wikström gibt Wohnungsschlüssel und Ehering bei einer Frau ab, die schon allein durch die Requisiten erfahrbar macht, warum ihr Mann trotz gesetztem Alter lieber einen Neuanfang versuchen will: Angefangen von den Lockenwicklern und einem Fläschschen Nagellack (beide tragen nur in einem sehr überschaubaren Maß zu den Reizen der Gattin bei) sieht man auf dem Tisch, an dem sie teilnahmslos sitzend seine Aktion verfolgt, einen vollen Aschenbecher, eine Schnapsflasche und einen Kaktus in einer Größe, das man ihn ganz knapp unter dem Adjektiv »grotesk« einstufen würde.

Der Weg der beiden Protagonisten wird zunächst unabhängig voneinander betrachtet (wenn wir mal die Szene außen vor lassen, wo Wikström den Flüchtling beinahe überfährt), und der Humor bei den Wikström-Szenen ist immer eine Spur deutlicher, weil sein Schicksal nicht ganz so hart erscheint. Und so kann sich dieser als Pokerspieler beweisen (selten war das Fehlen von Mimik, bei Kaurismäki ein erprobtes Stilmittel, so witzig), ehe er ins Restaurant-Business einsteigt.

© Sputnik Oy / Fotograf Malla Hukkanen

Viel zum Flair des Films bei tragen die kleinen Details. Etwa, wenn man bei Wikströms Betreten eines »Geschäftsvermittlungsbüros« sieht, das nebenan »Sweet Ladies« ihre Dienste anbieten und gegenüber Orientmassagen angeboten werden - was einem nicht unbedingt den Eindruck gibt, dass Wikströms Lokal so ein Selbstläufer werden wird (»Erstklassige Lage, viele reiche Studenten"). Und so wird auch die Produktpalette mehrfach verändert. Anfänglich gibt es noch »Fusionsküche« (2 Kartoffeln, 2 Längsscheiben Gewürzgurke und eine Dose Sardinen), später probiert man es mit »fishballs à la maison«, ehe man dann als »Imperial Sushi« große Neueröffnung feiert (eines der für die Neugestaltung mitverantwortlichen Fachbücher scheint übrigens deutscher Herkunft und trägt den Titel »Tokio bei Nacht«.

Man merkt schon bei der Nacherzählung, dass Kaurismäki diesmal viel Spaß gehabt hat - und das überträgt sich auch auf die Zuschauer. Ein weiteres Element, dass er vor allem in seinem Frühwerk bis zum Exzess nutzte, sind die musikalischen Zwischenspiele, denen er auch hier wieder viel Raum gibt.

Das Ganze wirkt trotz eines zu erhaschenden Finding-Dory-Plakats oder eines Fingerabdruck-Scanners wieder so, als spiele der Film in den 1960ern (Kaurismäki hat diesmal sogar das Production Design selbst übernommen), aber die Geschichte des Flüchtlings ist natürlich ganz auf die aktuelle Situation abgestimmt. Und Kaurismäkis Glücksgriff, dass die Herkunftsländer der beiden durchaus positiv gezeichneten Flüchtlinge ausgerechnet Syrien und Irak sind, hat zusammen mit den damals noch brandaktuellen jüngsten Narreteien eines gewissen Herrn Trump sicher nicht geschadet, als sich die Jury dafür entschied, dem Finnen den Regiepreis zu verleihen.

Ich muss sagen, dass ich mit dem offensichtlichen Kontrast zwischen den schließlich im Lokal zusammengeführten Handlungssträngen ein gewisses Problem hatte. Insbesondere auch, weil Khaleds Schicksal und das seiner an der ungarischen Grenze verlorenen Schwester eher in Richtung Tragödie tendiert. Wenn die lokalen Skinheads Khaled gegenüber Rache schwören, ist das natürlich nur noch bedingt witzig, aber das ist Kaurismäki natürlich bewusst, und die teilweise Rückkehr zu einer fast jugendlichen Beschwingtheit sorgt auch dafür, dass man für die politische Unterfütterung des unterhaltsamen Späßchens irgendwie aufnahmebereiter ist - wobei man aber auch nichtvergessen sollte, dass so ein Film im Umfeld des Berlinale-Wettbewerbs natürlich ganz anders wirkt als im Umfeld des »normalen« Kinogeschehens.

Der Gesamteindruck war jedenfalls rundum positive - auch, weil die Ecken und Kanten, die man in einigen der »gediegeneren« Spätwerken Kaurismäkis vielleicht vermisst hat, nun wieder vorhanden sind. Der Humor ist hier vielleicht wie die leckere Sauce, mit der man die Salzgurken besser schlucken kann ...

|

T2 Trainspotting

(Danny Boyle, Wettbewerb außer Konkurrenz)

UK 2017, Buch: Danny Boyle, John Hodge, Lit. Vorlage: Irvine Welsh, Kamera: Anthony Dod Mantle, Schnitt: Jon Harris, Musik: Rick Smith, Supervising Art Director: Patrick Rolfe, mit Ewan McGregor (Mark Renton), Jonny Lee Miller (Simon / Sickboy), Ewan Bremner (Spud), Robert Carlyle (Frank Begbie / Begbie's Father), Anjela Nedyalkova (Veronika), Kelly McDonald (Diane), Shirley Henderson (Gail), James Cosmo (Renton's Father), 117 Min., Kinostart: 16. Februar 2017

Schon vor der Sichtung dieses Films warf ich mal einen Film zurück auf das Filmjahr 1996 (das habe ich schon damals nach deutschen Kinostarts sortiert) und meine 20 Lieblingsfilme dieses eigentümlichen Jahres.

Dabei waren mit Fargo (Platz 1) und 12 Monkeys (Platz 3) gleich zwei Filme, die aktuell in Fernsehserien ausgewalzt werden, außerdem mit Toy Story (Platz 13) und A Close Shave (Platz 15) zwei Animationsfilme, die seitdem fleißig fortgesetzt wurden. Und mit Welcome to the Doll House (Platz 17) und Trainspotting (Platz 10) zwei Filme, deren Sequels zwanzig Jahre später man vermutlich nicht ohne weiteres erwartet hätte.

Viel deutlicher als bei Wiener-Dog (der mehr nur so am Rande ins Spiel bringt, was Dawn Wiener in den letzten 20 Jahren so erlebt haben könnte) wird bei T2 Trainspotting auf den Nostalgie-Faktor einer Gruppe von Protagonisten, die einst Eindruck bei den Kinogängern hinterließ, reichlich aufgebaut. Dass die Filmkarriere von Ewan McGregor hierbei in ungleich populärere Gefilde abdrifte als die seiner Mitakteure Ewan Bremner, Jonny Lee Miller und Robert Carlyle, versucht man in den vorgekauten Vermarktungshäppchen etwas zu kaschieren. Und auch Kelly McDonald und Shirley Henderson werden hier nur am Rande erwähnt.

© 2017 Sony Pictures Releasing GmbH

Mich erinnert das Ganze auf eine nicht immer positive Art an ein Klassen- oder Jahrgangstreffen (in T2 wird allen Ernstes erklärt, dass «Begbie» nur wenige Klassen über »Renton« und »Sickboy« die selbe Schule besucht haben soll). Nur mit dem Unterschied, dass hier mit Ausnahme der Nachfahren (die in 15 Jahren in T3 eine Rolle spielen könnten) nicht die aus dem Werbefernsehen bekannte Litanei »Meine Frau, mein Haus, meine Yacht« heruntergebetet wird, weil die damals im deutschen Zusatztitel als »Neue Helden« beschriebenen Figuren nicht wirklich etwas erreicht haben im Leben. Am wenigsten Begbie (Robert Carlyle), der zu Beginn auf dem regulären Weg aus dem Gefängnis kommen will, dem dann aber doch nur ein Ausbruch bleibt, ehe er durch seine schon im ersten Film demonstrierte Aggressivität zum Antagonisten wird, der sich noch stärker an Renton (Ewan McGregor) rächen will als der ebenfalls um sein Geld gebrachte nun als Simon bekannte Sickboy (Jonny Lee Miller) oder Spud (Ewan Bremner), der zwar damals seinen Anteil bekam, aber dadurch nur noch tiefer in die Sucht gedrückt wurde.

Gemeinsam mit Co-Autor John Hodge knüpft Danny Boyle an seine Anfänge an. Das klingt vielversprechend, aber man darf nicht vergessen, dass die beiden, die einst zusammen mit Shallow Grave und Trainspotting ihren Durchbruch in der Filmbranche feierten, auch schon in Trance erneut zusammenarbeiteten - und das war ein ziemlich schrecklicher Film. Aber (Entwarnung!) in T2 Trainspotting haben die beiden fast wieder zur alten Form zurückgefunden.

Ich bin nicht im Bilde darüber, inwiefern Irvine Welshs Romansequel Porno von 2006 hier nur vage Inspiration oder wichtiger Handlungslieferant war, aber T2 (ich muss bei diesem idiotischen Kürzel jedes mal an den auch auf der Berlinale gezeigten Terminator 2 denken) schafft etwas, woran die meisten Sequels scheitern - natürlich schon deshalb, weil die meisten Sequels so schnell wie möglich an den erfolgreichen Vorgänger anschließen wollen - und deshalb nicht wirklich etwas Neues oder auch nur Interessantes liefern können. Gerade jene Sequels, die lange auf sich warten ließen - weniger Psycho II und Oz the Great and Powerful, aber beispielsweise The Color of Money - geben dem Publikum die Chance, gleichzeitig eine neue Geschichte zu erfahren und die große Lücke aufzufüllen. Und T2 lässt sich von dieser Prämisse clever führen.

Im Presseheft wird das etwas länger erklärt. Bei einer Figur wie Begbie stellt man sich die Frage, ob er Nachwuchs hat - und dann denkt man darüber nach, inwiefern »Franco jr.« seinem Vater ähnelt - oder eben nicht! Auf ähnliche Weise war es klar, dass »Spud« - so man davon ausgeht, dass er noch am Leben ist - von Entscheidungen verfolgt wird, die er bereut. Oder dass Diane (Kelly McDonald), Rentons einstige minderjährige Liebschaft aus einer Eliteschule, heutzutage in einer anderen Gesellschaftsschicht unterwegs ist als die illegale Junkie-Gang von einst.

Da selbst Ewan McGregor mittlerweile aber nicht mehr der jugendliche Held von einst ist (sein Grinsen wirkt jetzt eher irre), ist es wohl gewissen Hollywood-Konventionen zu verdanken, dass man ihm (und Jonny Lee Miller) einen neuen jungen love interest zur Seite stellt, zu dem Diane, die wohl intelligenteste Figur in T2, nur lapidar anmerkt »sie ist zu jung für dich!«.

Mitunter wirkt es etwas angestrengt, wie Danny Boyle hier dem damaligen Inszenierungstempo folgt, während T2 sich vor allem Mühe gibt, an alle in Erinnerung gebliebenen Momente des Ursprungsfilms anzuschließen. Natürlich darf der damals auf der Strecke gebliebene Tommy nicht unerwähnt bleiben und auch dem zum Horrortrip verkommenen Kindstod gedenkt man. Man treibt sich am selben gottverlassenen Bahnsteig herum, verweist auf die »beschissenste Toilette der Welt« oder nervt die neue Bekannte Veronika mit dem Geschwätz über George Best (woraufhin die dann auch folgerichtig zusammenfasst: »You're living in the past«).

Boyle bezieht sich nicht nur auf die damals zu Tode umworbene Verfolgungsjagd zu Fuß, sondern ergänzt auch eine per Auto. Und anstelle der berüchtigten Szene mit Spud und einem Bettlaken benutzt man diesmal andere Körperausscheidungen, um den armen Kerl lächerlich zu machen: er erbricht sich bei einem Suizidversuch in die über seinen Kopf gezogene Plastiktüte.

Wie gesagt, wie eine Art Klassentreffen, wo aber nicht jeder großspurig damit angibt, was er alles geleistet hat, sondern man eher die gesammelten Peinlichkeiten herunterbetet (auch, wenn die hier nicht aus der Vergangenheit stammen, sondern in Echtzeit miterlebt werden). Das könnte durchaus seinen Reiz haben, aber ich persönlich habe während der Sichtung schon drüber nachgedacht, was jetzt noch alles abgehakt werden muss. Und, noch schlimmer, die Anfangssequenz, in der die Hauptfiguren erneut vorgestellt wurden (natürlich mit dem stilistisch obligatorischen Freezeframe-Einsatz), erinnerte mich in ihrer »Jede Figur kriegt ihren Soundtrack«-Mentalität sogar an Suicide Squad. Was sicher nicht positiv ist.

Was an T2 verblüfft und den Film zum besten macht, was Danny Boyle so in letzter Zeit herausgebracht hat, sind die unerwarteten Ideen. Ich war zu faul, zu recherchieren, ob die Darstellerin von Rentons Mutter zwischenzeitig verstarb, aber die Filmfigur segnete das zeitliche - und bei einem Frühstücksgespräch mit dem Vater wird ein Schatten so inszeniert, als säße die Verstorbene noch zwischen den beiden. Das war sehr anständig umgesetzt.

An die Szene mit Begbies Vater, die hier wie ein Flashback aus dem alten Film präsentiert wurde, kann ich mich nicht mehr aus Trainspotting erinnern (zuletzt ca. 2000 gesehen, als ich für Studium die Zeitkonstruktion einer Szene analysierte). So oder so war aber auch dies eine der Szenen mit thematischer Tragweite - was man im neuen Film öfters etwas vermisste, wo es eher um Action und den Kampf um Leben und Tod ging.

Eine wirklich gelungene Umsetzung des »Living in the Past« gelang mit Rentons Plattenspieler, auf dem er einen unumgänglichen Teil des damaligen Soundtracks abspielen will, was ihm zunächst nicht gelingt, ehe er sich quasi die psychische Distanz oder das Damit-Abgeschlossen-Haben erarbeitet hat.

Und als am schönsten empfand ich die vermutlich literarisch inspirierte Entscheidung, Spud jetzt zur »inoffiziellen« Erzählerfigur zu machen, weil er seine früheren Erlebnisse stellvertretend für Irvine Welsh auf lauter Blättern niedergeschrieben hat, was dem zweiten Film seine überzeugendste Existenzberechtigung verleiht, wenn mit Sätzen wie »First there was an opportunity, then there was betrayal« oder dem erstaunlich abgeklärten »We stole from all kinds of people. Friends were just another class of victims« quasi noch mal ein Schleifchen über das nun aus zwei Filmen bestehende Paket gebunden wird.

Im Grunde muss ich mit ein bisschen Widerwillen zugeben, dass mir T2 doch - alles in allem - gefallen hat. Die Mischung aus wiedergekäutem Alten und notwendigem Neuen funktioniert irgendwie.

|

Wilde Maus

(Josef Hader, Wettbewerb)

Österreich 2017, Buch: Josef Hader, Kamera: Andreas Thalhammer, Xiaosu Han, Schnitt: Ulrike Kofler, Monika Willi, Christoph Brunner, Musik: Georg Gabler, Ludwig van Beethoven u.v.a., Szenenbild: Christoph Kanter, mit Josef Hader (Georg), Pia Hierzigger (Johanna), Georg Friedrich (Erich), Jörg Hartmann (Chef), Denis Moschitto (Sebastian), Crina Semciuc (Nicoletta), Nora von Waldstätten (junge Kollegin), 103 Min., Kinostart: 9. März 2017

Der vor allem durch seine außergewöhnlichen Brenner-Krimis bekannte Schauspieler Josef Hader liefert hier sein Regiedebüt, zu dem er auch das Drehbuch schrieb.

Georg (Hader), seit 25 Jahren E-Musik-Kritiker für den Wiener »Express«, wird entlassen, weil man für sein Gehalt lieber einige begeisterungsfähige und flexibel einsetzbare Jungjournalisten einstellen will. »Das wird Leserproteste geben!« wendet Georg ein, sein Chef (Jörg Hartmann, der seit fünf Jahren den Dortmunder Tatort-Kommissar Peter Faber spielt) dazu: »Glaub' ich nicht, ihre Leser sind zum größten Teil schon tot.«

Sich an seinem (nun Ex-)Chef zu rächen, steht somit schon mal ganz oben auf Georgs Liste! Dann hat er aber auch noch die etwas jüngere Lebensgefährtin Johanna, die gerade ihren Babywunsch realisieren will (Pia Hierzegger, die auch in der Eltern-Komödie Was hat uns bloß so ruiniert mitspielt) und trifft auf seinen ehemaligen Schulfreund Erich (der wie immer vortreffliche Georg Friedrich), mit dem er schließlich - Johanna ist noch nicht von der Entlassung informiert - auf dem Wiener Prater das marode Fahrgeschäft »Wilde Maus« mit anspruchsvoller Musikbeschallung flott machen will.

© WEGA Film

Da ich Wilde Maus im Berlinale-Wettbewerb exakt 24 Stunden nach T2 Trainspotting sah, kamen mir die geschäftstüchtigen, aber ins Alter gekommenen Schulfreunde mit der osteuropäisch wirkenden Prostituierten (Crina Semciuc als Nicoletta) und einem Geldkoffer (ich überbetone die Gemeinsamkeiten) reichlich bekannt vor, was ich dem Film aber nicht vorwerfen will.

Interessanterweise kommt es auch hier zu einer Art Showdown, bei der auch noch Sebastian (Denis Moschitto), Patient bei der Therapeutin Johanna und Urlaubsbegleitung des verhassten Chefs, eine Rolle spielt.

Inszenatorisch bietet Wilde Maus nicht unbedingt irgendetwas Weltbewegendes, aber die sympathischen Darsteller und das pointierte Drehbuch brauchen eigentlich auch kein Brimborium um glänzend zu unterhalten (in dieser Hinsicht sticht man im direkten Vergleich T2 geschmeidig aus). Wenn Georg sich mit einer jungen Kollegin (Nora von Waldstätten) über Parallelen zwischen Anton Bruckner und Jack White unterhält, und man ganz langsam mitkriegt, dass Georgs popkulturelles Wissen offenbar in den 1970ern stecken blieb, dann sind das so fein nuancierte, liebevoll vorbereitete Gags, dass man die Hauptdarsteller auch in wechselnder Konstellation auf eine Bühne hätte stellen können. Die Dialoge sind so kraftvoll, dass sich der Rest oft wie von selbst dazu ergibt.

So etwa, wenn Georg bei der Kollegin, die nun (irrtümlich?) unter seinem Namen weiterschreibt (»Die Kritik von dir ist heut total nett, ni't so bös' wie sonst.«), fehlendes Fachwissen nachreicht (»Die Zauberflöte ist keine Oper, Die Zauberflöte ist ein Singspiel!«). Auch ohne den Tonfall oder die konkrete Situation merkt man hier, wie der vertriebene Regent versucht, unfair nachzutreten, sich dabei aber nur lächerlich macht.

Eine Szene gibt es aber, bei der Hader auf sehr subtile Weise die filmischen Möglichkeiten nutzt, und allein für diese Szene liebe ich den Film: Georg verlässt am ersten Tag seines nur noch für Johanna aufrecht gehalten Fake-Berufstrotts das Haus und bewegt sich für etwa vier Schritte in die selbe Richtung wie die den Bürgersteig bevölkernden Statisten. Dann überlegt er es sich anders, wendet und bewegt sich gegen den Strom (so viele Leute sind es gar nicht, aber das metaphorische Bild ist so schön). Und wenn man an dieser Stelle mal nicht auf Josef Hader achtet, sondern auf die anderen Personen, so sieht man nicht nur anhand der Laufrichtung, dass er nicht mehr dazugehört. Alles Leute Anfang 30, die auf ihr Handy starren, ihren Coffee-to-go spazierentragen oder auch mal durch ein Fahrrad ihre Mobilität symbolisieren. Aber das alles, wie gesagt, ziemlich subtil. Diese eine Szene fasst eigentlich den gesamten Film kongenial zusammen. Und wenn man in einem gewissen Alter ist, kann man diesen Georg bei all seiner Lächerlichkeit sehr gut nachempfinden. In Richard Mathesons mehrfach verfilmten Sci-Fi-Klassiker I am Legend (lest das Buch, die Filme kommen nicht heran) ist es genau so. Der Protagonist kämpft erbitterte Gefechte mit den vampirischen Unmenschen, die seine Welt bevölkern, bis er irgendwann kapiert, dass er der Fremdköper ist ...

|

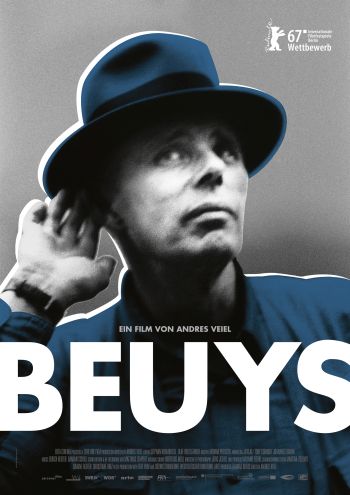

Beuys

(Andres Veiel, Wettbewerb)

Deutschland 2017, Buch: Andres Veiel, Kamera: Jörg Jeshel, Schnitt: Stephan Krumbiegel, Olaf Voigtländer, Musik: Ulrich Reuter, Damian Scholl, Grafik / Animation: Jutojo, Toby Cornish, Johannes Braun, Archiv / Recherche: Monika Preischl, mit Caroline Tisdall, Rhea Thönges-Stringaris, Franz Joseph van der Grinten, Johannes Stüttgen, Klaus Staeck, 107 Min., Kinostart: 18. Mai 2017

Andres Veiel (Black Box BRD, Die Spielwütigen) ist einer der bekanntesten Dokumentarfilmer Deutschlands. Nach Ausflügen ins Theater (Der Kick) und einem Spielfilm (Wer wenn nicht wir) ist er nun mit Beuys zurückgekehrt zur Doku.

Im Presseheft erzählen er uns seine Cutter davon, wie sich der Film während einer langen Realisierungsphase immer weiter veränderte, insbesondere das neue HD-Material, bestehend aus zwanzig Interviews mit Zeitzeugen und abgefilmten Ausstellungen, das ursprünglich mehr als die Hälfte des Films ausmachen sollte, wurde immer weiter rausgekürzt. Weil das alte Archivmaterial, das Joseph Beuys zum alleinunterhaltenden Hauptdarsteller seines Films macht, so viel interessanter war. 300 Stunden Filmmaterial, über 150 Stunden Audiobänder und 20.000 größtenteils unveröffentlichte Fotos wurden gesichtet und zusammengestellt - auch, weil es Veiel suspekt war, wie heutzutage in perfekt ausgeleuchteten Ausstellungen »mit restauratorischem Auswand Beuys' Werk zu Tode musealisiert« wird. Diesem Trend wollte er sich nicht anschließen, weil es ihm mehr um Beuys' Theorie geht, seine »Ideenräume« und die »soziale Plastik« (kurz zusammengefasst: das Denken selbst wird zur Plastik und die Plastik dabei zum Denkanstoß).

Das erkennt man auch im Film wieder, wenn die schiere Materialfülle quasi dem neuen Medium angemessen präsentiert wird. Immer wieder sieht man unzählige Fotos oder auch bewegtes Material wie auf Filmstreifen, auf denen u.a. ein stilisierter Scheinwerfer die willkürlich wirkende Auswahl visualisiert, aber ins Gedächtnis ruft, dass die nur ein winziger Ausschnitt aus dem Werk, der damaligen Befassung damit - und nicht zuletzt den Ideen des Künstlers - ist.

Vielleicht wollte Veiel damit auch etwas ganz anderes ausdrücken, aber für mich sind diese Sequenzen letztlich auch Fremdkörper, die zum Film wenig beitragen. Darauf hätte ich sicherlich verzichtet.

© zeroonefilm/ Klaus Staeck

Abgesehen davon ist der Film aber kurzweilig und unterhaltsam, sowohl weil Beuys selbst einen ansprechenden Humor hat, aber auch weil die Situationen oft sehr amüsant sind. Ein Passant vorm Guggenheim: »Es sah aus wie die Überreste einer Baustelle. Ich war sehr enttäuscht!«. Ein Professor in einer TV-Show fragt Beuys, warum er bei seinem Werk »Das Rudel« (ein VW-Bus mit 40 aus der Hintertür quasi »strömenden« Hundeschlitten) nicht Kinderwagen genommen hat, woraufhin Beuys, ganz seinem Mantra, dass jeder ein Künstler ist, entsprechend, meint, der gutbürgerliche Akademiker könne ja ein entsprechendes Kunstwerk selbst in Angriff nehmen - »mal sehen, was sie daraus machen, ob sie die Massen begeistern...«

Oft sind es aber auch die Kunstwerke (oft Happenings) selbst, die begeistern. Auf einer Documenta steht er hundert Tage lang jeden Tag zehn Stunden für Bürodiskussionen zur Verfügung (»Ist doch gar nicht schlimm, wenn die Leute aggressiv werden. Lass sie doch aggressiv werden - dann kommt man wenigstens ins Gespräch!«), er hält eine Grunz- und Räusperrede vor geladenen prominenten Gästen (»Kein Mensch war auf die Idee zu kommen zu lachen, weil ... das war zu gefährlich...«), lässt sich auf einen Boxkampf ein, erklärt einem toten Hasen die Bilder oder macht einen Kojoten zum künstlerischen Motor. Das erinnert in der Tierauswahl nicht nur an Warner-Cartoons, sondern mich persönlich auch an den Donaldismus, in dem Beuys womöglich eine behütetere Heimat gefunden hätte als bei den Grünen.

Veiel befasst sich aber auch eingehend mit wenig bekannten Phasen in Beuys' Biographie, behält dabei aber auch immer eine nötige Distanz, wenn etwa Beuys' Vergangenheit als Flieger (inklusives eines schweren Absturzes) vom Künstler zur »legendenhaften Selbststilisierungen« genutzt wird, mit der er seine Lieblingsmaterialien wie Fett und Filz allzu gefällig zu erklären weiß.

Konsequent ist es auch, wenn Beuys als Dozent die elitäre Auswahl von Kunststudenten bekämpft, mit seinen Studenten kurzerhand das Sekretariat der Uni besetzt oder Klassen mit 400 Teilnehmern veranstaltet.

In einer vernünftigen Doku ist es dem Zuschauer natürlich auch immer gegeben, eigene Querverbindungen zu entdecken, und mir persönlich gefällt ihr besonders die vage Parallele zwischen Beuys' Erfahrungen mit der Medienresonanz (nach jedem Fernsehauftritt gibt es Anrufe, wo ihn jemand »Idiot« oder »Arschloch« nennt, was den Künstler sehr erheitert und geradezu bestärkt), die mit einiger Verspätung dazu führen, dass er eine Zeitlang Interviewtermine bevorzugt nachts um 4 oder 5 Uhr anbot.

Wie Veiel selbst wuchs auch ich in einem Provinzumfeld auf, wo die Bild-Leser mit Beuys herzlich wenig anfangen konnten, er aber gerade für Heranwachsende, die irgendwann alles hinterfragen, was die Erwachsenen als gegeben hinnehmen, eine deutliche Faszination auslöste. Diese Faszination weiß der Film gut einzufangen.

Bald in Cinemania 164 (Letzte Fuhre):

Berlinale-Kritiken zu Casting JonBenet (Kitty Green, Panorama), Final Portrait (Stanley Tucci, Wettbewerb außer Konkurrenz), Karera ga Honki de Amu toki wa / Close-Knit (Naoko Ogigami, Panorama) und Wallay (Berni Goldblat, Generation Kplus).

| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

163:

163: