| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

|

1. November 2017 |

Thomas Vorwerk für satt.org | ||||||||||

|

|

|

|

Patti Cake$ -

Queen of Rap

(Geremy Jasper)

Originaltitel: Patti Cake$, USA 2017, Buch, Songs: Geremy Jasper, Kamera: Federico Cesca, Schnitt: Brad Turner, Musik: Geremy Jasper, Jason Binnick, Kostüme: Miyako Bellizzi, Production Design: Meredith Lippincott, mit Danielle Macdonald (Patricia Dombrowski / Patti Cake$ / Killer P.), Bridget Everett (Barb), Siddharth Dhananjay (Jheri), Mamoudou Athie (Basterd), Cathy Moriarty (Nana), Sahr Ngaujah (O-Z), McCaul Lombardi (Danny Bagadella), Wass Stevens (Nickel), MC Lyte (DJ French Tips), Nick Sandow (Catering Boss), Kirk Knight (Nomad), Anthony Ramos (Swisha), Big Body Bes (Benzo), Skyler »Skyzoo« Taylor (Yung Nurple), Alexandra Moruzzi (Young Patti), 109 Min., Kinostart: 2. November 2017

Patti Cake$ beginnt mit einem sehr filmisch aufbereiteten Bühnenauftritt, der sich den wie zu erwarten als Traum erweist. Die Titelheldin mit dem bürgerlichen Namen Patricia Dombrowski (Danielle Macdonald) ist deutlich übergewichtig und hat einen White-Trash-Hintergrund (auch, wenn man in der Familie Robert Frost kennt). Und Patty soll uns weismachen, dass sie für den Rap lebt, selbst beim Zähneputzen oder auf dem Lokus rappt sie vor sich hin, auch wenn die ebenso erfolglosen, aber mit mehr credibility versehenen Kollegen sie nicht ernstnehmen und verspotten.

Das größte Problem des Films ist, dass er nach einem Drehbuch entstand, das es sich etwas leicht macht. Und dadurch den (aufmerksamen) Zuschauer immer wieder darauf hinweist, dass die präsentierte Welt nur halbwegs gut erdacht wurde.

Die Beziehungen mit zwei jungen Männern in Pattis Umfeld funktionieren, die problematische Beziehung mit der Mutter (Bridget Everett), die auch mal gesungen hat, aber eher durch ihre Oberweite Fans anlockte, ist auch ganz interessant, und die Großmutter (Cathy Moriarty hier viel älter als im richtigen Leben) als Teil einer Rapformation hat schon was geniales.

Obwohl man reale Rapper der lokalen Szene von New Jersey mit in die Geschichte einbaute, wirkt vieles einfach zu dick aufgetragen und gefällig. Der gleich zu Beginn auftauchende Rapstar »O-Z« mit seinem Hang zur Farbe Grün ist eine zu naheliegende Analogie zum Wizard of Oz, der Versprechungen macht, die er nicht erfüllen kann. Ich bin kein Rap-Experte, aber ein so blöder Name wie »O-Z« klingt schon gleich wie eine Parodie, ähnlich wie Pattis Künstlername »Killer P« sich eigentlich selbst abschießt, weil »P« eben genauso ausgesprochen wird wie »pee« - und wer nennt sich schon freiwillig »Mörder-Pipi«? (Im Film fallen auch Schmähnamen wie »Killa PMS« und »Katniss Catpiss«, wobei ich aber glaube, dass die auf Pattis Mist gewachsen waren - exakte Notizen hätten hier geholfen.)

Mein Drehbuchvorwurf zündet aber so richtig beim Bandnamen »PBNJ«, eigentlich die Kurzform von »peanut butter and jelly«, einem in den USA beliebten Brotaufstrich, wobei das »NJ« am Schluss gleich auch noch für »New Jersey« steht. Der Name ist eingängig, man kann es gut rappen, aber warum zum Teufel will man dem Zuschauer weiß machen, dass sich dieser zu gut erdachte Name quasi »rein zufällig« aus den Anfangsbuchstaben der Bandmitglieder ergab. Und weil das noch nicht auffällig genug ist (ich würde fast von suspension of belief reden), kann man das N im Verlauf der Handlung auch mit erschreckender Leichtigkeit schnell mal umdeuten.

Ungeachtet der Authentizitäts-Sabotage und der Formelhaftigkeit der erzählten Geschichte muss man aber sagen, dass Patti Cake$ in vielerlei Hinsicht die Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern übertrifft. Das Namenspiel im Drehbuch hat auch seine positiven Aspekte, die Hauptdarsteller überzeugen, und allein die außergewöhnlichen Ingredienzien (Patti vereint ja nahezu alle Randgruppen, die eher nicht rapgeeignet scheinen) machen den Film zu etwas besonderem.

|

Battle of the Sexes

- Gegen jede Regel

(Jonathan Dayton & Valerie Faris)

Originaltitel: Battle of the Sexes, UK / USA 2017, Buch: Simon Beaufoy, Kamera: Linus Sandgren, Schnitt: Pamela Martin, Musik: Nicholas Brittel, Kostüme: Mary Zophres, Production Design: Judy Becker, mit Emma Stone (Billie Jean King), Steve Carell (Bobby Riggs), Andrea Riseborough (Marilyn Barnett), Sarah Silverman (Gladys Heldman), Bill Pullman (Jack Kramer), Alan Cumming (Cuthbert Collingwood »Ted« Tinling), Elisabeth Shue (Priscilla), Austin Stowell (Larry King), Jessica McNamee (Margaret Court), Fred Armisen (Rheo Blair), Eric Christian Olsen (Lornie Kuhle), Natalie Morales (Rosie Casals), Martha MacIsaac (Jane »Peaches« Bartkowicz), Mickey Sumner (Valerie Ziegenfuss), Bridey Elliot (Julie Heldman), Ashley Weinhold (Kristy Pigeon), Kaitlyn Christian (Kerry Melville), Lauren Kline (Nancy Richy), Fidan Manashirova (Judy Dalton), Lewis Pullman (Larry Riggs), außerdem Archivaufnahmen von (u.a.) Howard Cosell, Chris Evert und Lloyd Bridges, 124 Min., Kinostart: 23. November 2017

Little Miss Sunshine, der Debütfilm des regieführenden Ehepaars Dayton / Faris, war erfolgreich genug, dass man sich selbst heute noch damit auf dem Plakat rühmt. Den Nachfolger Ruby Sparks habe ich verpasst, aber bei ihrem dritten Film Battle of the Sexes spürt man sehr deutlich, dass die beiden ihre Karriere als Produzententeam für Werbefilme begannen. Drehbuchautor Simon Beaufoy (The Full Monty, Slumdog Millionaire, 127 Hours, Salmon Fishing in the Yemen) hat aus der realen Story aus dem Jahr 1974 rausrecherchiert, was zu finden war, aber die Story des gemischten Tennis-Showkampfs zwischen Billie Jean King (Emma Stone) und Bobby Riggs (Steve Carell), dessen weltweiten TV-Einschaltquoten einst nur hinter denen von der Mondlandung lagen, ist nicht so einfach mit der Geschichte hinter dem Medienereignis zu verbinden, die aus King, der Kämpferin für Frauenrechte, auch noch eine Kämpferin an einer anderen Front macht, den parallel gerät die mit einem sie unterstützenden Mann verheiratete King in eine große lesbische Liebesgeschichte - und das ausgerechnet mit der Friseuse Marilyn (Andrea Riseborough.

Wie Dayton und Faris das erste Aufeinandertreffen der beiden jungen Frauen inszenieren (Intimität, Nähe, Close-Ups, zeitlupenartiger Soundtrack, es fehlt eigentlich nur noch der Weichzeichner, um sämtliche Klischees zu bedienen), das hat eine gewisse Hilflosigkeit. Als glauben die Filmemacher selbst nicht ganz an die Geschichte, die sie da erzählen.

Dass die Lovestory gewisse Probleme mit sich bringt und im Widerspruch zu einer stark chauvinistischen Gesellschaft (ein beispielhafter Kommentar des ganz in der Rolle aufgehenden Carell lautet »There's nothing wrong with a short skirt chasing a ball«) verschiedene narrative Signale setzen muss, überfordert die ambitionierten Filmemacher etwas. Der Film soll gleichzeitig witzig, überzogen und ein Plädoyer für Menschenrechte sein - und das funktioniert nicht immer. Und wenn man dann noch zwischendurch in plakativen Darstellungen, Herunterbeten bestimmter Eckdaten und einer trotz allem nostalgischen Grundstimmung stecken bleibt, ist das nächste Fettnäpfchen nie sehr weit.

Teilweise wirkt Battle of the Sexes wie ein Spagat zwischen einer zeitgenössischen Sexkomödie à la Hal Ashbys Shampoo, einer Human-Rights-Doku wie The Life and Times of Harvey Milk und einer politisch unkorrekten Farce wie Anchorman: The Legend of Ron Burgundy - auch, wenn diese Vergleichsfilme etwas zu on-the-nose wirken mögen.

Viele historisch korrekte Details wirken aus heutiger Sicht wie eine Parodie (etwa die Zigarettenmarke Virginia Slims als politisch vorbildliche Sponsorfirma hinter einer Frauentennis-Turnierserie), was vor allem die Figur des Bobby Riggs betrifft. Während man die Kontrahenten im Geschlechterkampf überdeutlich erkennt, ist nebenbei einer der interessantesten Punkte des Films, dass King wie Riggs gerade in einer sich entmaterialisierenden Ehe stecken (Carell stellte man hier übrigens Elizabeth Shue zur Seite, die aus einer kleinen Rolle erstaunlich viel herausholt) - mit dem nicht zu vergessenden Detail, dass die Ehe im Jahr 1974 noch eine ganz andere - fast heilige - Stellung hatte als heutzutage. Wie Gatte Larry King (Austin Stowell) sich mit unübersehbaren Hinweisen arrangiert und wie die backstory der Familie Riggs sich über den Filmzeitraum hinaus entwickelt, das sind Dramen, die von der flashy Vordergrundgeschichte leider allzu stark überschattet werden - und man erhält dabei den Eindruck, dass dies auch damit zusammenhängt, weil die vordergründige Titelgeschichte (auch, wenn der Titel auf das andere ebenso gut passt) einfach stimmiger in einer dramaturgisches Gesamtkonzept für ein unterhaltungssüchtiges Mainstreampublikum passt.

Auch eine Figur wie Cuthbert Collingwood »Ted« Tinling (Alan Cumming), Billie Jeans schwuler Berater in Sachen Mode und alternative Sexualität, verharrt hier größtenteils an Klischees, wo man merkt, dass hier weitaus mehr herauszuholen gewesen wäre. Der ganze Film wirkt einfach zu gefällig und zu sehr aus heutiger Perspektive erzählt. Statt einer aktiven Gesellschaftskritik wirkt vieles satirisch.

Die Tennisszenen haben ein ähnliches Problem, sie wirken zwar ambitioniert nachgestellt, aber man hat das Gefühl, dass die Schauspieler beim Kampf um den Ball immer schon genau wissen, wie sich der Ballwechsel weiterentwickelt.

Vielleicht sind meine Ansprüche zu hoch für so eine im Grunde kleine Geschlechter-Komödie, aber jeder meiner oben genannten drei Vergleichsfilme hat mich einfach weitaus mehr überzeugt als Battle - und man darf nicht vergessen, dass darunter auch Anchorman war, den man jetzt nicht unbedingt als zeitlosen Klassiker bezeichnen würde, sondern der hierzulande - durchaus verständlich - direct-to-DVD ging.

|

Simpel

(Markus Goller)

Deutschland 2017, Buch: Dirk Ahner, Markus Goller, Lit. Vorlage: Marie-Aude Murail, Kamera: Ueli Steiger, Schnitt: Tina Freitag, Markus Goller, Musik: Andrej Melita, mit Frederick Lau (Ben), David Kross (Barnabas / »Simpel«), Emilia Schüle (Aria), Axel Stein (Enzo), Devid Striesow (David), Anette Frier (Chantal), Anneke Kim Sarnau (Clara), David Berton (John), Maxim Kovalevski (Franciczek), Oscar Ortega S√°nchez (Santos), Ludger Pistor (Schöll), Uwe Rohde (Friedhofsangestellter), 113 Min., Kinostart: 9. November 2017

Markus Goller ist einer der erfolgreichsten deutschen Komödienregisseure, aber irgendwie habe ich es geschafft, seine beiden großen Besucherhits Friendship! und Frau Ella zu verpassen und nur Eine ganz heiße Nummer zu sehen, der zumindest wegen der damals noch recht unbekannten Rosalie Thomass halbwegs sehenswert war. Goller blieb mir immer suspekt, vielleicht auch, weil er sich seine Sporen als Werbefilmer und Second-Unit-Regisseur von Katja von Garnier verdiente und dann halt mit Leuten wie Matthias Schweighöfer drehte, der nun so gar nicht für die Art von deutschem Kino steht, mit der ich was anfangen kann.

Auch Simpel klingt nach diesem Schweiger/Schweighöfer-Kino, mit der aktuellen Erkenntnis unterfüttert, dass auch Behinderten-Geschichten (vgl. Honig im Kopf) ein großes Publikum ziehen können, solange das Ganze unterhaltsam genug bleibt und man am besten gerade angesagte Stars (Frederick Lau, Emilia Schüle, Devid Striesow sowie mit Einschränkungen David Kross, Axel Stein und Anette Frier) besetzt.

Schon die Intro, bei der Ben (Frederick Lau) bei eiskaltem Wetter für 150 Euro ein Wettschwimmen zu einer Boje unternimmt, wirkte auf mich irgendwie aufgesetzt. Okay, er ist jung und mutig, zu allen Untaten bereit und hat offenbar Geldprobleme. Dann holt er sich bei einem Apotheker, der so ein bisschen protestiert, aber dessen Bedenken sich nicht gegen seine Geldgier durchsetzen können, einige Tabletten und lügt seiner kranken Mutter (Anneke Kim Sarnau, vielleicht die überzeugendste Darstellerin des Films) vor, dass sie »fantastisch« aussehe. Das Image des Familienmenschen wird dann noch klarer ausgebaut, wenn er mit seinem geistig behinderten Bruder »Simpel« (eigentlich Barnabas, gespielt von David Kross) im Watt spielt, wo bereits zwei Polizisten eingreifen wollten. Daran, wie der Polizist lächelt, wenn die beiden Brüder den Tanz irgendwelcher »Ureinwohner« tanzen, erkennt man bereits, dass dieser Film in einer heilen Werbewelt spielt.

Das Detail, dass der Film jetzt mit der Beerdigung der Mutter weitergeht und Bens Drahtseilakt, alleine auf den Bruder aufzupassen, schnell an seine Grenzen stößt, ändert daran nicht das Geringste. Simpel funktioniert nach den selben Regeln wie der andere berühmte »Mein Bruder, der Behinderte«-Film Rain Man, nur dass damals die darstellerische Leistung, das Drehbuch, die Inszenierung und die menschlichen Abgründe einfach viel interessanter waren.

In Simpel sind einfach zu viele Gutmenschen unterwegs, die den gutaussehenden jungen Mann mit der geistigen Reife eines Zweitklässlers irgendwie total »tofte« finden. Mich erinnert das an den Typen, der im Kino mit seinem Handy herumfuhrwerkt, plötzlich aufschreit und mit seiner Popcornpackung die Umhersitzenden vollschmeißt, woraufhin die allesamt lächeln und ihm nicht etwa aufs Maul hauen oder zumindest anschreien, was eine weitaus nachvollziehbarere Reaktion wäre.

Entsprechend trifft Simpel zunächst auf den LKW-Fahrer Franciczek, der zu Ben meint »Dein Bruder ist witzig, was hast Du mit dem gemacht?«, woraufhin Simpel wie selbstverständlich erklärt »Ich bin ein I-di-ot!«, was dazu führt, dass er aus dem Handschuhfach des LKW-Fahrers etwas rausholen soll und neben einer Pistole und Damen-Reizwäsche ein Bild von Franciczeks Sohn Oskar findet, der ebenfalls eine Behinderung hat, aber - wie Simpel - »weiß, was wichtig ist!« Und an der Stelle fasst man sich dann bedeutungsschwanger ans Herz.

Beim LKW-Fahrer wird die augenblickliche Sympathie ja noch erklärt, ähnlich wie bei der Medizinstudentin Aria (Emilia Schüle) und dem Sanitäter Enzo (Axel Stein), aber selbst eine Prostituierte mit dem immens einfallsreichen Namen Chantal (Anette Frier), die in Simpel zunächst vor allem einen schnellen Job wittert, nimmt den durchaus verhaltensauffälligen jungen Mann mit in ihr Etablissement nahe der Reeperbahn und Simpel spielt dort mit Chantals Kolleginnen ganz harmlos »Verstecken« (nicht zu verwechseln mit dem Spiel »Versteck die Salami«!). Bis dann der natürlich »böse« Zuhälter kommt und Stress macht.

Der Humor des Films liegt dann oft auf dem Level, dass Simpel nach seiner Lieblingsspeise »Quasilorten« (Erdbeeren) verlangt oder bei der Vorstellung von Chantal deren Verkaufsargument, dass »ihre Titten nicht ganz billig waren« wiederholt. Natürlich gibt es dann noch die Romanze zwischen Ben und Aria, die Entscheidung, ob Simpel irgendwo betreut werden soll oder Ben lieber endlich beginnt, sein eigenes Leben zu finden (was allesamt durch das Umfeld erleichtert wird, bis hin zum Punkt, dass Simpel bei einem Gang über den Rummel eine »Freundin« aus einer Behindertengruppe findet). Und ein bisschen Dramatik muss auch sein, und so verursacht der »nur kurz« alleingelassene Simpel beim Kochen nach Fernsehanleitung einen Küchenbrand, der zunächst wirklich schlimm wirkt, dann aber gelöscht wird und offenbar auch kaum Folgen hatte (wenn schon etwas Realismus, dann möglichst ohne Konsequenzen).

Fast noch am durchdachtesten ist der Besuch beim Vater der Brüder (Devid Striesow), der sich längst eine neue Familie aufgebaut hat und nun als Chef eines Autohauses in gehobeneren Kreisen unterwegs ist.

Vor seinem Mega-Erfolg Ich bin dann mal weg mochte ich Devis Striesow durchaus, er spielte in der Frühphase seiner Karriere ja immerhin für Regisseure wie Dominik Graf, Christian Hochhäusler, Angela Schanelec, Stefan Krohmer, Ulrich Köhler, Christian Petzold, Nicolette Krebitz, Hans-Christian Schmid usw. (also Repräsentanten eines weniger erfolgreichen, aber filmisch weitaus ansprechenderen deutschen Kinos). Jetzt scheint er aber Blut geleckt zu haben am Star-Dasein (unterstützt durch Fernsehkrimis etc.) und spielt vor allem kleine Rollen mit einer quasi mitgelieferten Expertise, die er kaum mehr beweisen muss und landet dafür mit seinem guten Namen auf dem Plakat. Zuletzt in Vorwärts immer! und diesem Pfefferkörner-Film, den ich aber nicht gesehen habe. Dass er dabei auch weniger sympathische Rollen annimmt, hat ja etwas Positives, aber ich muss sagen, das hat für mich einen ähnlichen Nervfaktor wie Christoph Waltz, der nach zwei Oscars nun auch gehandelt wird, als hätte er das Schauspielern höchstpersönlich erfunden, während die wirklich dargebotene Leistung eher deutlich unterdurchschnittlich ist.

Aber: solche Stars werden ja nicht für ihre Leistung engagiert, sondern für ihren Kassen-Appeal. Und solange Striesow bei seiner Filmauswahl clever genug ist (Waltz hat da kein besonders glückliches Händchen), wirkt es dann für die Branche so, als hätte er eine wichtige Rolle bei den Erfolgsgeschichten seiner Filme.

Ich bin mir sicher, dass Simpel ein mittelgroßer Kinoerfolg wird, weil es viele Deutsche gibt, die auf solche Filme nur warten (und Millionen Fliegen können ja nicht irren!). Aus meiner Sicht ist der Film aber ziemlich überflüssig, insbesondere auch, wenn man bedenkt, dass die französische Romanvorlage als Fernsehfilm Simple bereits 2011 von Ivan Calbérac umgesetzt wurde und die Umsetzung in deutsche Verhältnisse abgesehen von ein paar Heimwehmomenten Richtung Hamburg nicht wirklich etwas hinzugefügt hat. In diesem Fall konnte ich nicht einmal die Energie aufbringen, mir den Roman als Rezensionsexemplar zu besorgen (Mailadresse des Verlags stand im Presseheft), wo ich bei auch nicht unbedingt überzeugenden deutschen Filmen wie Taxi oder Sommerfest sogar Geld bezahlte für die Buchvorlage (auch, wenn ich es jedes mal im Nachhinein bereute).

|

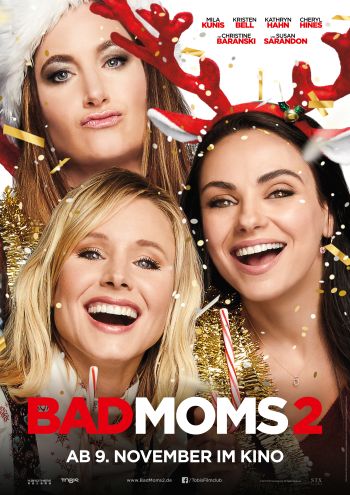

Bad Moms 2

(Jon Lucas & Scott Moore)

USA / China 2017, Originaltitel: A Bad Moms Christmas, Buch: Jon Lucas, Scott Moore, Kamera: Mitchell Amundsen, Schnitt: James Thomas, Musik: Christopher Lennertz, Kostüme: Julia Caston, Production Design: Marcia Hinds, mit Mila Kunis (Amy), Kristen Bell (Kiki), Kathryn Hahn (Carla), Christine Baranski (Ruth), Susan Sarandon (Isis), Cheryl Hines (Sandy), Jay Hernandez (Jessie), Peter Galagher (Hank), Lyle Brocato (Kent), Oona Lawrence (Jane), Emjay Anthony (Dylan), Justin Hartley (Ty), Wanda Sykes (Dr. Karl), Cade Mansfield Cooksey (Jaxon), David Walton (Mike), Christina Applegate (Gwendolyn), Christina Michelle Williams (Sasquatch), Ariana Greenblatt (Lori), Kinostart: 9. November 2017

Zu diesem Film hatte ich während der Sichtung die Idee zu einer halbwegs ambitionierten Kritik, die das im Film thematisierte Weihnachtslied 12 Days of Christmas zu einer Aufzählung von größtenteils negativen Aspekten des Films nutzen sollte. Das wirkt aber eher jämmerlich, wenn man zu den Zahlen 9, 10, 11 und 12 nicht ausreichend vermurkste Witze, politisch inkorrekte Fettnäpfchen usw. mitgeschrieben hat. Und nach einer Sondierung des Materials, die mehr Zeit in Anspruch nahm als die meisten meiner Kritiken, entschied ich dann, dass ich mich nicht an den Fehlern des Films orientieren wollte. Statt 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12 (also zusammen 78) Nichtigkeiten werde ich nun in einem Fließtext nur die am stärksten ins Auge fallenden Besonderheiten des Films ansprechen.

Nach Bad Santa (mit Sequel, das kaum jemand sah) und Bad Teacher (mit nach einer Staffel eingestelltem Fernseh-Spinoff) hatte das als Drehbuchgespann hinter The Hangover bekannt gewordene Filmemacher-Paar Jon Lucas & Scott Moore mit Bad Moms eine weitere Gesellschaftsgruppe mit quasi eingebauter Vorbild- und Wohlfühlfunktion ins »Böse« verdreht, um aus der gezielten Provokation einen Komödienstoff zu basteln. An den teilweise erbarmungslosen Humor von Billy Bob Thornton und Terry Zwigoff kommt man damit nicht ansatzweise heran, aber Cameron Diaz einfach in drei Frauen (Mila Kunis, Kristen Bell und Kathryn Hahn) zu verwandeln und damit im Gegensatz zu den Lehrern eine durchaus relevante Zielgruppe direkt anzusprechen, war offensichtlich nicht die (finanziell gesehen) dümmste Idee, und so wurde Bad Moms zur abgemilderten Form des Komödienhits des Jahres. Und das Sequel wurde in 15 Monaten oder so hinterhergeschossen.

Im ersten Film gab es passend zum Mütter-Trio ein weiteres, nach außen vorbildlich wirkendes Mütter-Trio um Christina Applegate, das im Grunde das Prädikat »bad« viel eher verdient gehabt hätte. Diesmal bemüht man dafür, passend zum höchsten amerikanischen Familienfeiertag einfach die drei Mütter der Hauptfiguren, die im Grunde die Fehler der »original bad moms« potenzieren.

Ruth (Christine Baranski), die Mutter von Amy (Mila Kunis), ist ein Kontrollfreak, sie will nach außen hin perfekt wirken, lässt dabei aber Emotionalität fehlen und kritisiert all das an ihrer Tochter, was sich in irgendeiner Weise nicht als »perfekt« und »ideal« erweist. Also noch schlimmer als Amy zu Beginn von Bad Moms. Die Mutter von Kiki (Kristen Bell), Sandy (Cheryl Hines), entspricht dem entgegengesetzten Extrem: sie möchte am liebsten wochenlang, in einem selbstbedruckten Pyjama mit dem Konterfei ihrer Tochter, jeden Moment mit dieser verbringen - was natürlich extrem nervt. Und Isis (Susan Sarandon), die Mutter von Carla (Kathryn Hahn), kümmert sich fast gar nicht um ihre Tochter, sondern lebt ihr Leben so, wie es ihr am besten passt. Sie kommt auch nicht zu Weihnachten vorbei, sondern weil sie eine Finanzspritze braucht, um ihren Lebensstil zu verwirklichen, der seinen Höhepunkt damals hatte, als sie für 15 Jahre der Roadie von REO Speedwagon war. Verglichen damit ist Carlas Verhältnis zu ihrem Sohn immerhin eine Verbesserung.

Die gesamte Dramaturgie des Films baut auf den drei Mutter-Tochter-Beziehungen auf, die entsprechend bestimmter Drehbuch-Strukturen gegen Ende des vorletzten Aktes zu unterschiedlich großen Brüchen führen, die dann jeweils wieder zum Happy-End gekittet werden müssen. Mila Kunis steht wie im ersten Film im Zentrum, nur dass sie diesmal nicht mit Männerangelegenheiten beschäftigt ist (einen loswerden, einen neuen finden), sondern es um die Beziehung zu ihrer Mutter geht. Die Lovestory wird diesmal an Kathryn Hahn abgegeben, die eigentlich auch nicht auf der Suche war, aber ausgerechnet an ihrem Arbeitsplatz zufällig auf ihren Mr. Right Ty (Justin Hartley) trifft, der sich nicht nur ohne mit der Wimper zu zucken den Intimbereich entwachsen lässt, sondern nebenbei auch noch Striptänzer und Feuerwehrmann ist, und entsprechend mit einem beeindruckendem »Schlauch« bestückt. Was in diesem Film nach den üblichen Verwicklungen (hihi, Schlauch und Verwicklungen, das Kopfkino schlägt zu!) zu einer mehrfach als »romantisch« bezeichneten (»How did you guys meet?« - »I waxed his balls« - »That's so romantic«) großen Liebe fürs Happy-End führt, obwohl die beiden kaum mal ein längeres Gespräch führten oder abgesehen von ihrem Beruf viel voneinander wissen. Der Witz besteht hier offenbar darin, dass die sonst üblichen Frauenklischees umgedreht werden (»sie war Playmate des Monats mit BH-Größe soundso, was mehr muss ich noch wissen?«) und Carla nicht einmal die beim umgedrehten Rollenklischee typische Bonität vorweisen muss.

In meiner Inhaltsangabe bin ich diesmal erstaunlich weit vorgeprescht, wobei die »Handlung« eigentlich kaum der Rede wert ist. Es geht vorwiegend um Gags, die gerne auch mal politisch unkorrekt sein dürfen. Wenn Christina Baranski den Latino-Lover und perfekten Patchwork-Ersatzvater ihrer Filmtochter Mila Kunis kennenlernt, spricht sie ihn mit folgenden, sorgfältig prononcierten Worten an: »Please take the bags upstairs. Gracias!« Es ist für sie selbstverständlich, dass dies nur ein Bediensteter sein kann und sie geht wie selbstverständlich davon aus, dass er der englischen Sprache nur bedingt folgen kann.

Obwohl gerade die Baranski hier wenig mehr als ihr Standardprogramm abliefert, funktionieren die Gags bei ihr noch am besten, mehrfach hat man das Gefühl, dass Lucas und Moore trotz erfolgreicher Komödienkarriere vieles in Sachen Comedy Timing noch lernen müssen. Wenn etwa Susan Sarandon als »Isis« ins Spiel kommt, wird ihr außergewöhnlicher Vorname zweimal wiederholt, ehe dann der unvermeidliche Gag mit der gleichnamigen Terror-Organisation abgeliefert wird.

Noch ein Murks-Gag: die uralte Routine, wo jemand sich kurz entschuldigt, man dann draußen ein Auto wegfahren hört und mit Verzögerung begriffen wird »der kommt jetzt nicht mehr wieder, oder?«. Und das Ganze mit suboptimalen Timing.

Ich habe (halbwegs) mitgezählt. Ich habe im ganzen Film drei- oder viermal gelacht und ca. 12-15 mal geschmunzelt. Das könnte man jetzt auf der Habenseite verbuchen, wenn ich mich nicht auch ungefähr genauso oft über den Film geärgert habe. Die Kernfrage ist: Was ist das für eine Art Film und was sagt uns seine Machart über sein Publikum. Bei der Pressevorführung konnte man anhand einer Stimme (bzw. »Lache«) ziemlich gut festmachen, dass es ein Publikum gibt, für das der Film funktioniert. Wenn dieses Publikum in Gruppen ins Kino geht und schon ein wenig alkoholisiert ist (das Zielpublikum: Mütter und Personen, die sich vorstellen können, mal Mutter zu werden), wird sich auch ein ansteckendes Gelächter einstellen.

Es ist nur sehr traurig, dass die selbe Art von Komödie immer wieder mit kleinen Variationen nachgeäfft wird (durch die Weihnachtsruine von Amys Haus spaziert ein unerwartetes Tier, die drei Großmütter wollen zum Filmabschluss gemeinsam nach Las Vegas), und dabei gerade die Montagesequenzen, die mich schon in Bad Moms immens nervten, hier zusammen mit den musikübertünchten »emotionalen« Momenten den Film auf erschreckende Weise prägen wie nichts anderes. Bei der offenbar obligatorischen Mall-Montage finden die sexuellen Übergriffe diesmal auf einen kostümierten Weihnachtsmann statt (der sich das offenbar gern gefallen lässt), was zu den selben Zeichenlupen-Exzessen führt, die sich erneut um Alkoholika und Vibratoren drehen. Kathryn Hahn darf wieder eine Frau auf den Mund küssen, weil die Rothaarige (talk about clichés!) als prädestinierte Party-Mom herhalten muss, die die Ausschweifungen jeweils in Gang bringt.

Dass dabei der emotionale Bogen des Films so vorhersehbar wie schlecht inszeniert ist (nur bei einer »Emo-Szene« verzichtet man auf die »Jetzt bitte fühlen!«-Beschallung) und viele der Gags nur über Provokationen laufen, ist irgendwie immens traurig, auch, weil man eigentlich weiß, dass das Ding an der Kinokasse ein Selbstläufer ist.

Für mich konnten selbst Oona Laurence und Wanda Sykes den Film nicht retten (Oonas Rolle ist auch arg zusammengeschrumpft, aber wenn sie erstmals mit dem Feuerwehrmann Ty im selben Raum ist, sollte man auf ihre subtile Mimik am Bildrand achten), und die interessanteste Szene des Films war für mich, wenn Susan Sarandon sich eine Zigarette anzündet und man oberhalb ihres Daumens das Logo von »Bic« auf dem Feuerzeug sehen kann. Das absurdeste Product Placement seit langem - bezeichnender- und passenderweise für ein Wegwerf-Produkt.

Bonus: die drei Lacher

Verbratener Lacher, den ich schon zuvor im Trailer sah (und beim zweiten Mal bringt er's bereits nicht mehr):

Lori (Ariana Greenblatt), die kleine Tochter von Jessie, beschreibt, warum sie glaubt, ihr Vater hätte Streit mit Amy. Es führt darauf hinaus, dass die beiden Erwachsenen sich im Schlafzimmer befanden und Amy immer wieder »Oh my fucking God!« rief, was das kleine Mädchen mit Inbrunst (sie haut dabei mit der flachen Hand auf den Tisch) nachspielt.

Lacher 1: Wenn Christine Baranski auf der Fahrt zum Theater, wo man gemeinsam die »fünfstündige russische Fassung des Nussknackers« sehen will (obwohl nur Baranski daran interessiert ist), zur Einstimmung schon mal die Musik auf der Anlage abspielt und darauf hinweist: »This song is called When Boris gets murdered.« (Der Andreas-Staben-Gedächtnis-Lacher)

Lacher 2: Kiki und ihre Mutter Sandy sind gemeinsam bei einer Psychiaterin (Wanda Sykes). Sandy versucht ihre Tochter emotional zu manipulieren, indem sie beichtet, dass sie an Krebs erkrankt sei. Kiki fragt nach, welche Art der Krankheit, Sandy behauptet passend zur Situation, es sei »heart cancer«. Etwas später gibt Sandy dann zu, dass es gar nicht stimmte, »I don't have heart cancer!« Kiki ist noch ganz in einer emotionalen Achterbahnfahrt gefangen, während die Psychiaterin, die die Nummer für keinen Augenblick abnahm, supertrocken konstatiert: »I knew it!« (Der Wanda-Sykes-hat-es-eben-drauf-Lacher)

Lacher 3 (Der character-driven-Lacher): Ty hat einen Bar-Auftritt als Sexy Santa, Carla erzählt ihren Freundinnen, dass sie ein Date mit »Santa No. 2« hat. Die Reaktionen der Frauen sind diesmal ganz gut passend zu ihren Charakterzügen:

Amy: »He is really good at stripping.«

Kiki: »He has such kind eyes.«

Carla: »I'm gonna fuck his dick off tonight!«

'nuff said.

|

Fühlen Sie sich

manchmal

ausgebrannt

und leer?

(Lola Randl)

Deutschland / Niederlande 2017, Buch: Lola Randl, Kamera: Philipp Pfeiffer, Schnitt: Andreas Wodraschke, Kostüme: Ulrike Scharfschwerdt, Szenenbild: Jan Müller, mit Lina Beckmann (Luisa / Ann / Steffi), Charly Hübner (Richard), Benno Führmann (Leopold), Traute Hoess (Kassiopeia), Inga Busch (Miriam), Josefine Voss (Mimi), Sebastian Weber (Nachbar), Rainer Egger (Dr. Lasalle), Bastian Trost (Ulf), Maja Beckmann (Frau Schamoni), 94 Min., Kinostart: 30. November 2017

Im Vorfeld der Sichtung hatte ich immer wieder das Gefühl, die Regisseurin Lola Randl von irgendeinem Film zu kennen. Ein detailliertes Checken ihrer Filmografie konnte das Rätsel aber nicht lösen, Die Besucherin, Die Libelle und das Nashorn sowie Die Erfindung der Liebe habe ich alle nicht gesehen. ich glaube aber, zum Libellenfilm wollte ich mal hingehen und dann kam was dazwischen. Manchmal erstaunlich, mein Gedächtnis für Regisseurnamen - selbst, wenn mir längst nicht so einfach ein passender Filmtitel dazu in den Sinn kommt.

Schon der superbunte, ein wenig idiotisch animierte Vorspann kam mir suspekt vor. Die weibliche Hauptfigur, die später irgendwie doppelt und dreifach durch die animierte Landschaft fährt, schreibt gleich mal eine SMS am Steuer (meine langjährigen Leser wissen, dass das ein Verbrechen ist, für das ich jeweils einen darauffolgenden Unfall fordere).

Im »richtigen« Film geht es gleich animiert weiter, denn mit ein wenig CGI-Nachhilfe sieht man hier auffällige, aber abgesehen vom visuellen Aspekt sinnlose Architekturidee, die zum Stil des Films dazugehören. In einem reichlich drapiert bis unterstützend wirkenden Interview im Presseheft wird eine Ähnlichkeit zu »Jaques Tati« evoziert, und so suboptimal wie die Schreibweise des Regisseursnamens wirkt auch der Ausgebrannt-Film.

Wie oft in solchen Komödien wird mir die ohnehin gewöhnungsbedürftige Hauptfigur noch zusätzlich unsympathisch, weil sie vor Autofahrten Alkohol zu sich nimmt und eine Affäre hat mit einem mal wieder sehr zur Selbstironie neigenden Benno Führmann.

Dann kommt es, initiiert durch ein angedeutetes Burnout-Syndrom zur im Vorspann schon vorweggenommenen Dopplung: Luisa (Lina Beckmann) sieht plötzlich eine naive Doppelgängerin von sich, die sich »Ann« nennet. Luisa spricht mit ihr wie mit einem Kind, versucht sie geheimzuhalten, doch es kommt natürlich zu einer Verwechslungskomödie über die »vielen Wesen in einer Frau«, die mehr so bedingt witzig ist. Eine große Rolle spielen dabei die beiden Männer, der von Benno F. gespielte Musterhausverkäufer (Musterhäuser durchziehen den Film, selbst die Taschentücher bei einem Psychiater kommen aus einem Spender, der wie ein kleines Haus aussieht) und der von Charly Hübner gespielte Gatte (Hübner und Beckmann sind übrigens im realen Leben auch liiert, was dem Film mehr Authentizität verleiht als jede filmische Idee).

Man merkt, dass Autorin/Regisseurin Randl sich etwas dabei gedacht haben muss, aber die groteske Situation und der manchmal recht derbe Humor (»Mäusespeck und Sperma«), der von der Hauptdarstellerin nur anfänglich profitieren kann (irgendwann nervt sie einfach, noch dazu dann halt in durchaus ambitioniert umgesetzter Doppelrolle), funktionierte für mich weder auf einer realen noch auf einer metaphorischen Ebene. Und wenn dann zwischendurch immer mal wieder für gefühlte Minuten irgendwelche (im wahrsten Sinne) potthässlichen Keramik-Blumengebilde sich vor der Kamera drehen, ist recht fix ein WTF-Level erreicht, den der Film bis zum bitteren Ende geradezu zelebriert. Ein Blick auf das Filmplakat gibt einem schon einen ungefähren Eindruck davon.

Leider ist die ganze Filmhandlung so irreal (und dabei blöd) wie eine vermeintlich zerschmissene Fensterscheibe, durch die eine der Figuren barfuss läuft, ohne verletzt zu werden. Viel zu viel in diesem Film ist nur so vage angedacht, aber nicht bis zum Ende überlegt.

In drei Wochen in Cinemania 174 (Möchtegernpolitisch):

Rezensionen zu Alte Jungs (Andy Bausch), Aus dem Nichts (Fatih Akin), Happiness (Sabu), Voll verschleiert (Sou Abadi) und Zwischen zwei Leben - The Mountain between us (Hany Abu-Assad).

| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

173:

173: