| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

25. Juli 2018 | Thomas Vorwerk für satt.org | ||||||||

|

|

|

|

Die verborgenen Farben der Dinge

(Silvio Soldini)

Originaltitel: Il colore nascosto delle cose, Italien / Schweiz 2017, Buch: Doriana Leondeff, Davide Lantieri, Silvio Soldini, Kamera: Matteo Cocco, Schnitt: Giorgio Garini, Carlotta Cristiani, Musik: Gian Luigi Carlone, Kostüme: Silvia Nebiolo, mit Adriano Giannini (Matteo »Teo« Moscone), Valeria Golino (Emma), Anna Ferzetti (Greta), Arianna Scommegna (Patti), Laura Adriani (Nadia), Andrea Pennacchi (Paolo), Beniamino Marcone (Flavio), Mattia Sbragia (Vittorio), Valentina Carnelutti (Stefania), 116 Min., Kinostart: 26. Juli 2018

»Die verborgenen Farben der Dinge« (ich gehe mal davon aus, dass der Film im Original so ähnlich heißt) - das ist schon ein Filmtitel wie aus dem Poesiealbum. Was dadurch noch schlimmer wird, dass man ihn offenbar bierernst meint, denn im Zentrum steht eine Blinde (Valeria Golino als Emma), die mal folgendes Lebensmotto verlauten lässt: »Den Dingen eine Farbe zu geben, hilft mir sie zu sehen«. Emma ist nämlich eine besondere Blinde. Sie ist erst mit 17 blind geworden, hat also eine genaue Vorstellung, wie die Welt um sie herum aussieht, malte als Kind sogar gern.

Wo andere sich damit zufrieden geben, als Telefonistin zu arbeiten, ist Emma dauerhaftig hungrig - lebenshungrig. Und feiert ihre anderen Sinne. Ihr Beruf: Osteopathin! Sie geht auf Tuchfühlung und verspürt Verspannungen, die Sehende womöglich übersehen. Sie riecht an Gewürzmischungen, betastet Blumen, spielt mit einem klingelnden Ball Baseball (zuvor war ihr sportliches Hobby Segeln, bei offenen Autos spürt sie immer noch gern den Wind). Nebenbei bringt sie einer anderen Blinden Französisch bei oder vermittelt Sehenden ihre Welt beim »Gespräch im Dunkeln«. Und wenn man ihr eine alte Konserve andreht, scheut sie auch nicht davor, diese zu reklamieren, denn sie lässt sich nicht für dumm verkaufen oder wegen ihrer Behinderung bemitleiden.

Regisseur Silvio Soldini (Pane e tulipani, Brucio nel vento) ist schon länger ein Sinnesmensch, aber durch eine Doku über Blinde, die er 2015 drehte, musste er einige Vorurteile ablegen und fühlte sich bewogen, diesen Film zu drehen, um auch anderen Menschen seine Erfahrungen nahezubringen.

Das Problem ist: die eigentliche Hauptfigur des Films ist der Werbeheini Teo (Adriano Giannin), ein sehr oberflächlicher Mensch, der zwar einige psychologische Probleme hat, die man zur Erklärung seines Verhaltens heranziehen kann, doch so richtig sympathisch wird er dadurch nicht. Sein Nachname ist Moscone (»Schmeißfliege«), im Verlauf des Films wird er aber fast noch öfter »stronzo« genannt (»Arschloch«), und das scheint auf jeden Fall angemessen.

Bei einem »Gespräch im Dunkeln«, mit dem der Film beginnt (er endet ähnlich) fällt ihm Emmas »sexy Stimme« auf, woraufhin er sie anspricht. Gleich darauf besucht er eine (verheiratete) Geliebte, gefolgt von einem Schäferstündchen mit seiner Freundin Greta, mit der er schon länger zusammen ist, auf deren Angebote, zusammenzuziehen, er aber nicht eingeht. Er verlässt lieber im Morgengrauen auf Zehenspitzen deren Wohnung und zieht sich in seine Junggesellenbude zurück.

Er vermeidet außerhalb von Sextreffen den Umgang mit anderen Menschen, geht nicht mal zur Beerdigung seines Vaters und hält alles auf Abstand, um seinen Rückzugsraum zu behalten, in dem außer ihm nur ein Staubsauger-Roboter »lebt«, sein idealer Mitbewohner. Bis er Emma trifft und sich, so die vorgebliche Geschichte, etwas verändert. Er sieht die Welt nun zum Teil mit Emmas Augen, findet eine (leider ziemlich blöde) Idee für einen Werbeclip, bei dem man in einer kreative Sackgasse geriet, verlässt mal ein Meeting, um eine Blume zu gießen und nimmt (nach etwa anderthalb Stunden Film) auch mal wieder Kontakt zu seiner Familie auf.

Nur bleibt er ein Arschloch, das seine Freundin Greta ein ums andere hinhält und immer wieder neue Ausreden erfindet. Das gehört einfach zu seiner Person. Nach seinem ersten Date mit Emma (den Praxisbesuch mit Tuchfühlung mal nicht mitgezählt) sagt diese ihm auf den Kopf zu, ob es einfach so sei, dass er wissen wolle, »wie es mit einer Blinden sei«. Und statt zu antworten, küsst er sie (eine erstaunlich gut funktionierende Masche von ihm). Später macht er ein Foto vom zerwühlten Bettlaken und legt noch ihren Blindenstock dazu, um gegenüber einem Agenturkollegen anzugeben (immerhin fordert er einen Wettbetrag nicht ein).

Und mit diesem stronzo, der seine neue Liebe etwa seiner Freundin gegenüber zu einer karitativen Ausrede macht (»ein arme alte Blinde«, der er »hilft«) bastelt Leidenschaftsexperte Soldino jetzt eine Liebesgeschichte zu der so eigenständigen Emma, die auf dessen Ausreden und Küsse schließlich genauso reinfällt wie zuvor Greta.

Zugegeben, die Teile der Geschichte, die sich vorgeblich um Emma drehen, sind durchaus interessant (etwa ihre Beziehung zur sich in ein Schneckenhaus verkriechenden Nadia oder der ebenfalls lebenslustigen Patti), aber wenn das, was man mir hier als »Happy End« verkauft, im Grunde genommen ein Verrat an Emma ist, kann ich diesen Film halt nicht abfeiern. Auch, weil er einfach ein bisschen zu sehr nach dem Poesiealbum-Prinzip durchgezogen wird. Und Teos Veränderung, die durchaus durch Emma in Gang gebracht scheint, einfach noch nicht reicht, um Hoffnung für diese eigentlich im Kern verlogenen Beziehung zu sehen.

Da scheint ja selbst Tom Cruise in Rain Man, der mal vor dreißig Jahren den ähnlich oberflächlichen Lover von Valeria Golino spielte, fast noch die bessere Wahl. Und so was sage ich nicht leichtfertig dahin, zu diesem verheerenden Urteil musste ich mich wirklich überwinden (und es bezieht sich nur auf die Filmfigur, die eine weitaus deutlichere Veränderung durchmachte.)

Wenn Emma Teo irgendwann eine gelangt hätte und wieder bei ihrem vorherigen Leben weitergemacht hätte, hätte mir der Film deutlich besser gefallen. Aber so wirkt es auf mich, als wenn man zwar - blind oder nicht - eine selbstbewusste Frau sein darf, aber erst durch einen Mann hat sie auch nur die Chance, glücklich zu werden. Und das ist nun wirklich eine Einstellung, der jemand mit Namen Emma (egal, ob man dabei an Jane Austen oder Alice Schwarzer denkt) heutzutage entwachsen sein dürfte.

|

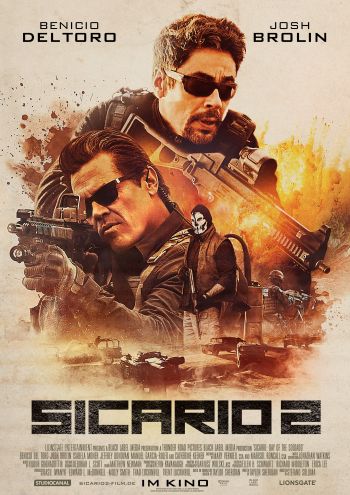

Sicario 2

(Stefano Sollima)

Originaltitel: Sicario: Day of the Soldado, USA 2018, Buch: Taylor Sheridan, Kamera: Darius Wolsky, Schnitt: Matthew Newman, Musik: Hildur Guðnadóttir, mit Benicio del Toro (Alejandro), Josh Brolin (Matt Graver), Isabela Moner (Isabel Reyes), Jeffrey Donovan (Steve Forsing), Elijah Rodriguez (Miguel Hernandez), Manuel Garcia-Rulfo (Gallo), Catherine Keener (Cynthia Foards), Matthew Modine (James Riley), Faisal Ahmed (Bashiir), 122 Min., Kinostart: 19. Juli 2018

Ich entschuldige mich dafür, mich zu wiederholen, aber schon bei Taylor Sheridans vielgelobten Regiedebüt Wind River meldete ich deutliche Zweifel an seiner border trilogy an, obwohl ich den zweiten Teil der nur thematisch zusammenhängenden Filmreihe, Hell or High Water, gar nicht gesehen hatte (oder habe). Nun knüpft Sheridan mit dem aufgrund des Erfolgs wohl unvermeidlichen Sequel zu Sicario an seine eigenen Wurzeln an, die Regie wurde an den Italiener Stefano Sollima übertragen, der als Experte für Auseinandersetzungen mit Gangsterorganisationen gilt (Suburra, Fernsehserie Gomorrah).

Ein Sequel misst man immer an seinem Vorgänger / seinen Vorgängern. Das in meinen Augen wichtigste Element von Sicario war (abgesehen von Regisseur Denis Villeneuve, dessen Ansehen bei mir durch Blade Runner 2046 deutlich geschmälert wurde) die Rolle von Emily Blunt, mit deren Augen man den Wahnsinn des Drogenkriegs erlebte. Und auch bewertete. In Sicario: Day of the Soldado (der Originaltitel kaschiert geringfügig den Sequelansatz) wurde diese Rolle ersatzlos gestrichen, alles ruht jetzt auf den Schultern der beiden äußerst dubiosen Macho-Kerle (die von del Toro und Brolin gespielten Figuren), die in diesem Krieg mit Mitteln arbeiten, die man in meinen Augen auch nicht durch die rücksichtslose Vorgehensweise ihrer Gegenspieler, der mexikanischen Drogenkartelle, rechtfertigen kann.

Josh Brolins erster Auftritt als Matt Graver, einem einigermaßen frei agierenden Vertreter der US-Behörden, zeichnet sich durch seine Bereitschaft zur Folter aus. Im Grunde reicht der Begriff »Folter« hier schon nicht mehr aus, und erneut möchte ich unterstreichen, dass der Umstand, dass die Kartelle diese Methoden erst etabliert haben, nicht an der Ungeheuerlichkeit dieser »quasi-staatlichen« Vorgehensweisen ändert.

Man befindet sich in Djibuti, und Graver informiert sein Gegenüber Bashiir (Faysal Ahmed) darüber, dass er nicht zu den bereitstehenden großen Wasserkanistern herüberlinsen braucht, denn Waterboarding wird nur eingesetzt »when we can't torture«... »This is Africa. I can fucking do whatever I want!«

Für einen Film wird die Realität ja gern auch noch überzogen, aber schon dieser Ansatz, eine menschenverachtende Foltermethode durch einen flotten Spruch auch noch zu verharmlosen, ist in meinen Augen für Taylor Sheridan bezeichnend, ich glaube, der überlegt noch vorm Schlafengehen, wie er die Welt in seinen Filmen noch »härter« gestalten kann - und es gibt leider Kinogänger, die ihn dafür abfeiern, weil sie in ihrer Möchtegern-Gangsta-Mentalität den Bezug zum normalen Leben längst verloren haben. Das sind teilweise auch die selben Menschen, die nicht begriffen haben, dass man auf am Boden liegende Menschen nicht eintritt oder ähnliches. Die Verrohung macht natürlich vor der Realität kein Halt, aber die Schraube immer weiterzudrehen, hilft niemandem.

Kleiner Schwenker, der eigentlich nichts mit dem Film zu tun hat. Gestern sah ich im Fernsehen (RTL, ich schäme mich auch ein bisschen dafür) ein Handyvideo davon, wie ein Surfer in Strandnähe ein Delphin-Baby zurück in die Wellen, ins Tiefe zog. Die Kommentatorin lobte dieses Vorgehen natürlich, kritisierte aber im gleichen Atemzug bestimmte »Handy-Nutzer«, die sich in so einem Fall - so ihre Einstufung der Situation - am Leid des Tieres laben würden und sein Verenden per Video dokumentieren würden. Oder implizit sogar herbeiführen. Offenbar bin ich nicht auf der Höhe dessen, was man so an Drecksvideos im Netz finden kann, aber für mich offenbarte sich diese Handlungsalternative gar nicht, ich wäre vermutlich nicht einmal bei einem Hai-Baby (in Strandnähe eher unbeliebt und geringfügig weniger rettenswert) auf so eine abstruse, widerliche Idee gekommen. Was jetzt ungeheuer spießig klingen wird, wenn ich meine eigene Anti-Zensur-Einstellung im Hinterkopf behalte: Warum muss die Moderatorin jetzt so eine abartige Idiotie kranker Hirne überhaupt ins Gespräch bringen, wo doch sicherlich irgendwelche Deppen die Sendung sehen, die jetzt sinnieren »Hm, einen Delphin habe ich auch noch nicht sterben sehen ... muss ich mir jetzt mal für den nächsten Urlaub merken...«. Zugegeben, ich begehe jetzt in meinem Text den selben Fehler, bilde mir aber naiverweise ein, dass die meisten Personen, die freiwillig längere Texte lesen, schon eine gewisse sittlich-moralische Reife erfahren haben. Zurück zum Film.

Graver macht also Bashiir Angst, was jetzt folgen mag - und zeigt ihm per Videoübertragung Bilder von einem Haus unter militärischer Überwachung, auf das er jederzeit einen fatalen Zugriff ordern könne. »Is this your brother? Cause we don't want to kill the poolboy...« Bashiir antwortet »This is a bluff, you can't do this. America has too many rules.« Und Graver süffisant: »No rules today!«

Da ich bisher noch gar nicht erwähnt habe, wessen Bashiir sich schuldig gemacht hat bzw. welche Erkenntnisse man ihm entlocken will: Der Film beginnt mit einer Grenzkontrolle an der US-mexikanischen Grenze, wobei sich eine Person absetzen kann, und etwas abseits in die Luft sprengt. Implizit ein Moslem und Terrorist, was in manchen US-Filmen ja schon durch einen Vollbart zweifelsfrei markiert ist. Nun zeigt man eine Szene mit implizitem Bezug. Drei leere Gebetsteppiche liegen nebeneinander auf dem Boden, dann betreten drei Vollbartträger einen Supermarkt in Kansas City, verteilen sich und jagen sich in einer langen und schockierenden Einstellung nacheinander in die Luft. Auffällig dabei: Eine Mutter mit Kind im Arm befindet sich in der Nähe des dritten, noch nicht seinen Knopf gedrückten Attentäters - und nähert sich ihm, um ihn von seinem Plan abzubringen - anstelle so fix hinter der Kasse zu verschwinden, wie es ihr nur möglich ist. Die Art und Weise, wie Taylor Sheridan Frauenfiguren darstellt, ist fast so ärgerlich wie die politischen Irrwege in seinen Filmen.

Durch die Auswahl der hintereinander folgenden Szenen impliziert der Film, dass Terroristen über die mexikanische Grenze in die USA kommen - ein Grund mehr für verschärfte Maßnahmen im bevorstehenden Film (und Trumps Mauer). Ich greife jetzt etwas zuvor, aber im weiteren Verlauf des Films erfährt man mal am Rande (ziemlich gegen Ende), dass die Selbstmordattentäter aus New Jersey stammen. Nun könnte man das als clevere Kritik an fast allem, was innerhalb des Films passiert, auffassen, in meinen Augen ist es aber nur eine blöde Ausrede, mit der Sheridan sich seine dreckige Weste reinwaschen will, denn die ersten fünf, sechs Szenen des Films bauen allesamt auf diesen vagen Verbindungen auf, die für den Zuschauer (selbst, wenn man die Dramaturgie argwöhnisch betrachtet) eine klare Kausal-Linie zusammenbrettern: Die Terroristen kommen aus Mexiko, sind dort mit einem Schiff aus Afrika aufgetaucht, und Bashiir weiß womöglich mehr, weil er mit afrikanischen Piraten gemeinsame Sache macht (»whoever said crime doesn't pay, wasn't stealing oil tankers...«). Und sein Bruder hat sicherlich auch »Dreck am Stecken«.

Der kausale Zusammenhang zwischen den diesmal über den halben Globus verstreuten Szenen bricht aber spätestens dann zusammen, wenn Draver und Alejandro (Benicio del Toro) die Tochter eines Kartellchefs entführen, um einen Krieg zwischen zwei Kartellen auszulösen (»Our expert in the Iraq told us it's a whole of a lot easier to strike your enemies if you make them fight each other.«). Wer an dieser Stelle noch mit dem alten Sprichwort »Der Zweck heiligt die Mittel« kommt, passt mit seiner alttestamentarischen Einstellung übrigens super in diesen zunehmend blöden Film.

Ich will gar nicht allen Quark im Detail auseinanderklamüsern, aber ein Großteil der fragwürdigen Handlung des Films wird eigentlich vor allem dazu benutzt, um eine Konfrontation zwischen Draver und Alejandro in Gang zu bringen (Draver darf seinen Freund nicht mehr schützen, sondern soll ihn ausschalten) und mit der verzogenen, angeblich 12jährigen Göre Isabel (Isabela Moner), die erst nach ihrem Kidnapping die Phrase »por favor« in ihr Vokabular aufnahm, so etwas wie eine Ersatz-Vater-Tochter-Beziehung zu Alejandro aufzubauen, bevor diese dem feindlichen Kartell in die Finger geraten, was natürlich sehr gefährlich ist. Erklärt wird dies größtenteils dadurch, dass a) Alejandro auf Isabel aufpasst, und b) diese herausbekommt, dass ihr Vater Alejandros Familie töten ließ (ob sich dies ohne weiteres mit der Handlung von Sicario in Übereinstimmung bringen lässt, wage ich zu bezweifeln, aber es hat mich auch nicht ausreichend interessiert, um jetzt eine umfassende Recherche auf mich zu nehmen).

So zwischendurch gab es in Sicario: Day of the Soldado mal etwa 15 Minuten, als tatsächlich Spannung durch die (drehbuchtechnisch naheliegende) Konfrontation zwischen den beiden Hauptfiguren aufkam. Eigentlich war mir das Schicksal sämtlicher Figuren des Films aber einerlei (man muss ja angesichts der dezidierten »Härte« auch von überraschenden Opfern ausgehen), und mit der Nebenhandlung um den jungen Miguel (Elijah Rodriguez) wird dann auch noch der abermals ärgerliche Schluss des Films vorbereitet, der nun insofern hätte schlimmer ausfallen können, dass man uns zumindest eine Verbändelung zwischen Miguel und Isabel erspart hat. Falls es aus unerfindlichen Gründen zu einem weiteren Sicario-Film kommen sollte, so scheint selbst dies nicht ausgeschlossen, und sei es nur, um der Marginalisierung der Frauenfiguren durch ein motivierenden Opfer abermals nachzukommen. Ja, in Sicario: Day of the Soldado spielt mit Catherine Keener eine durchaus bekannte Schauspielerin mit, aber ihre Rolle ist ähnlich überflüssig wie die von Matthew Modine (als »Secretary of Defense«). Und scheint nur einer Quote zuliebe zustanden gekommen.

Einige Kollegen waren übrigens positiv überrascht vom technisch perfekten Kino (nicht meine Worte). Ich sag's mal so: man hat offensichtlich genug Geld in den Film reingepumpt, weil man sich ein entsprechendes Einspiel ausmalte. Aber Handwerk allein kann keine anderen Mängel bereinigen.

Ob zeitgemäß, technisch perfekt oder was auch immer, die Filmmusik der Isländerin Hildur Guðnadóttir (sie übernahm für ihren zu früh verstorbenen Landsmann Jóhann Jóhannsson) hat mich übrigens auch über Gebühr genervt, vor allem durch ihren Einsatz: fast über den ganzen Film hinweg ertönt ein wiederkehrendes dräuendes, hochmodernes und musikalisch womöglich ambitioniertes Blockbuster-Thema, das dauerhaft so klingt, als käme jeden Moment Godzilla aus den Fluten gestiegen und man sieht vorm geistigen Auge schon die deshalb höheren Wellen plätschern (und das in einem Film, der größtenteils in Wüstenstrichen spielt). Auf diese Weise wird dann versucht, Spannung aufzubauen, wo eigentlich keine ist. Und zwar auf eine enervierende Weise, die aber gerade durch ihren Nerv-Faktor natürlich irgendwie funktioniert. Da wirkt dann ein Spaziergang durch die Fußgängerzone gleich wie die letzte halbe Stunde vom Texas Chainsaw Massacre. Das zeugt zwar von einer gewissen Expertise der Filmemacher, aber mit so etwas wie Filmkunst (selbst auf einem bloß handwerklichen Level) hat das für mich irgendwie wenig zu tun. Meine Meinung, aber ich bin auch definitiv nicht stellvertretend für das Zielpublikum und werde bei Scarface immer an Howard Hawks denken, und vielleicht im vierten Anlauf an Al Pacino... (für mich ein Punkt, an dem man die Filmfreunde von den Aushilfsgangstern unterscheiden kann).

|

Deine Juliet

(Mike Newell)

Originaltitel: The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society, UK 2018, Buch: Kevin Hood, Thomas Bezucha, Dan Roos, Lit. Vorlage: Mary Ann Shaffer, Annie Barrows, Kamera: Zac Nicholson, Schnitt: Paul Tothill, Musik: Alexandra Harwood, Kostüme. Charlotte Walter, mit Lily James (Juliet Ashton), Michiel Huisman (Dawsey Adams), Matthew Goode (Sidney Stark), Jessica Brown Findlay (Elizabeth McKenna), Tom Cortenay (Eben Ramsey), Penelope Wilton (Amelia Maugery), Katherine Parkinson (Isola Pribby), Glen Powell (Markham Reynolds), Bronagh Gallagher (Charlotte Stimple), Kit Carson (Eli Ramsey), Florence Keen (Kit McKenna), Gregory Mann (Young Eli), 124 Min., Kinostart: 9. August 2018

In The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society kann man eine Menge über kleine Kniffe der Filminszenierung lernen. Und nebenbei erfahren, wie man trotz dieser Strategien einen Film gehörig in den Sand setzen kann.

Der nach einem Bestseller entstandene Film erzählt seine Geschichte(n) auf zwei Zeitebenen. Er beginnt mit einer noch sehr liebenswerten Erklärung, wie es zu dem reichlich umständlichen Originaltitel des Films kam. Guernsey, eine britische Kanalinsel, im Jahr 1941. Unter deutscher Besatzung tritt eine reichlich angeheiterte seltsame kleine Gruppe einen nächtlichen Spaziergang an und wird wie befürchtet von den Nazis dabei erwischt. Ausgangssperre missachtet! Ohne triftigen und möglichst harmlosen Grund kann das zu harten Strafen führen, und nachdem Elizabeth McKenna (Jessica Brown Findlay) aus der Uniformtasche eines deutschen Offiziers ein Taschenbuch herauslugen sah, erfindet sie kurzerhand einen Buchclub, was durch den sturzbetrunken vor sich hin brammelnden Eben (Tom Courtenay) unnötig verkompliziert wird und zur Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society führt, deren Existenz man im folgenden aufrechterhalten muss, was zu einer disparaten kleinen Zweckgemeinschaft führt, die gemeinsam den Krieg durchleidet.

Dann setzt der zweite Handlungsbogen an. Im London des Jahres 1946 lernt der Zuschauer die aufstrebende junge Schriftstellerin Juliet Ashton (Lily James) kennen, die ihre Eltern im Krieg verlor und über eine Brieffreundschaft von dem seltsamen Buchclub erfährt, der ihr weitaus interessanter erscheint als die eher dröge Lesetour, zu der sie ihr Verleger, bester Freund und einstiger Lebensretter Sidney (Matthew Goode) überreden will. Im folgenden macht sich Juliet nach Guernsey auf, lernt den eigentümlichen Buchclub kennen und recherchiert wie eine literarische Detektivin über die schicksalhafte Geschichte der kleinen Gruppe.

Wie der unglaublich blöde deutsche Titel (man müsste schon ein wenig in der Synchronisation tricksen, damit die verräterische Abschiedsformel überhaupt im Film vorkommt) es überdeutlich macht, geht es im Film auch um eine Liebesgeschichte, und durch die Inszenierung des in seiner Karriere öfters mal ganz patenten Mike Newell (Four Weddings and a Funeral, Donnie Brasco, Harry Potter and the Goblet of Fire) wird die durchaus Potential verheißende Kriegsgeschichte um die Kraft der Literatur zu einem ziemlich nervigen Schmachtfetzen, der sich über gut zwei Stunden Laufzeit quält.

Hauptdarstellerin Lily James (Cinderella, Baby Driver) wird in einer Kritik zum Film ihr »Star-Appeal« bescheinigt, in meinen Augen trägt aber ihre darstellerische Leistung keineswegs positiv zum Film bei. In der bereits geschilderten Einstiegsszene des Films fällt schon negativ auf, dass Isola (Katherine Parkinson), ein Mitglied des noch nicht »gegründeten« Buchclubs, bei der nächtlichen Militärkontrolle etwas panisch reagiert und zunächst versucht wegzulaufen. Dabei gibt sie seltsame Laute von sich, die man selbst bei ihrer deutlichen Alkoholisierung nicht in Einklang mit der Situation bringen kann.

Dieses Markenzeichen von ... ich nenne es mal »emotional überforderten« Frauen prägt den Film, und offenbar kam Lily James irgendwie (Anweisungen des Regisseurs? Formulierungen im Drehbuch?) auf die Idee, ihre Figur dauerhaft schmachtend darzustellen. Bei der Lektüre des ersten Briefs von Dawsey (diesen seltsamen Vornamen unbedingt mal laut vorlesen, Juliet hat auch noch einen Verlobten, der Mark heißt!!!) gerät Juliet bereits in erkennbare Atemnot (der im Film eher verkürzte Briefinhalt gibt dazu keinerlei Anlass) und fortan tritt sie alle Nase mit »bebendem Busen« und leichten, aber unüberhörbar zu vernehmenden Seufz- und Stöhngeräuschen im Film auf. Sie schmachtet schon dem Schmonzetten-Teil des Films entgegen, als sie ihren Briefeschreiber noch für einen an Charles Lamb interessierten, etwas sonderlichen Schweinefarmer halten müsste, über dessen Alter und Aussehen sie kaum Angaben hat.

Wenn sie dann in Guernsey aufschlägt (die Geschichte mit dem Verlobten wird reichlich aufdringlich dazwischengeschoben und er disqualifiziert sich zumindest dadurch, dass sie auf seine Avancen beim Nachhausebringen kaum eingeht, aber von einem teuren Verlobungsring geblendet wird - von Marks anfänglich unglaublich schrecklichen Frisur nicht zu reden), trifft sie als allererstes auf den ihr laut Inszenierung vorbestimmten Dawsey, doch man erkennt sich nicht und begegnet einander eher grob bis abweisend. So hätte die Szene tadellos funktionieren können, doch unmittelbar vor der Begegnung muss Juliet eine Steintreppe erklimmen und am Kopf dieser stößt sie ein deutlich erotisierten Seufzen von sich, wobei man passgenau auf den Anblick des aus einer Levis- oder Cola-light-Reklame zu stammen scheinenden Posterboys schneidet.

Und fortan weiß man eigentlich schon alles Wesentliche, was im Film passieren muss und was nun pflichtschuldig abgearbeitet wird - statt dass es sich entspannt wie mitreißend entwickeln könnte.

Ein weiteres »Verbrechen« des Films besteht darin, dass die eingangs erwähnte Elizabeth (die »Erfinderin« des Buchclubs) so gecastet wurde, dass man nicht übersehen kann, dass sie die (laut gängigen Schönheitsidealen) geringfügig weniger attraktive (ältere) Zwillingsschwester von Juliet sein könnte.

Die Recherchen Juliets, mehrere halbwegs clever aneinandergehängte Wendungen, die spleenigen Eigenarten der Buchclubteilnehmer, das malerische Setting und gegen Ende auch noch ein echtes moralisches Dilemma - all dies hätte zu einem durchaus gelungenen Film führen können, wenn nicht Lily James in Dauererregung als »Fräulein klammes Höschen« durch den Film schmachten würde und ihr »Häuptling Dreitagebart« selbst beim Ausmisten eines Schweinestalls noch gefühlt nach einem aparten Herrenduft säuseln würde.

Das überdeutliche »Proklamieren« von Rollennamen beim ersten Auftritt, eine Menge symbolüberfrachtete Requisiten, zu Herzen gehende Kinderschicksale, die dazu verleiten, zum Taschentuch zu greifen, kurzum das allzu simple und manipulative Element an diesem Film sorgten schließlich dazu, dass ich fast noch öfter in meinem Kinosessel stöhnte als Lily James. Nur war es in meinem Fall eher ein ohnmächtiges Ächzen.

Im letzten Drittel versucht man dann noch etwas zu retten, aber es ist längst zu spät und die obligatorische Casablanca-Szene (hier am Strand) funktioniert auch nur dann, wenn der Knabe, der im Flugzeug wartet, ein idealistischer Widerstandskämpfer wie Victor Laszlo ist - und nicht ein gutsituierter Schnösel, der im Film nur solange noch ganz gut wegkommt, bis man in einem Nebensatz des ultimative »romantische Todesurteil« fallen lässt, dass er sich ja nicht einmal für Literatur interessiert (funktioniert in der Buchvorlage vermutlich besser, aber man erkennt die Absicht immerhin im Film noch wieder).

Einiges im Film ist durchaus gelungen (Matthew Goode, Tom Courtenay und Jessica Brown Findlay glänzen), aber wenn man ab etwa der zweiten Szene des Films quasi alles drauf ansetzt, meinen Widerwillen zu erregen, dann will ich diesen auch ausleben.

Auch, wenn es bei den überzogenen Rollennamen (Juliet, Elizabeth, »Kit« und quasi Mark Darcy ... geht's auch eine Spur weniger dick?) kaum denkbar scheint, blitzt hier und da (zum Beispiel beim Abspann, einer Art Buch-Quiz, bei dem ich mit The Tempest, Treaure Island, The Importance of Being Earnest und Now we are six schändlicherweise nur ca. zwei Drittel erkannt habe) fast etwas »Literarisches« auf - aber eben nur fast.

Außerdem möchte ich mich beschweren, dass Mary Lamb (als Co-Autorin von Tales from Shakespeare) im Verlauf des Films zwar mindestens drei mal auf dem Buchcover zu lesen war, man sie aber konsequent aus dem Dialog verbannt hat.

|

Hotel Artemis

(Drew Pearce)

UK / USA 2018, Buch: Drew Pearce, Kamera: Chung Chung-hoon, Schnitt: Gardner Gould, Paul Zucker, Musik: Cliff Martinez, Kostüme: Lisa Lovaas, Production Design: Ramsey Avery, Art Direction: Samantha Avila, Jonathan Carlos, mit Jodie Foster (The Nurse), Sterling K. Brown (Waikiki), Sofia Boutella (Nice), Dave Bautista (Everest), Brian Tyree Henry (Honululu), Charlie Day (Acapulco), Jenny Slate (Morgan), Jeff Goldblum (Niagara), Zachary Quinto (Crosby Franklin), Mason Shea Joyce (Young Beau), James Rackstraw (Dead Beau), Kenneth Choi (Buke), Josh Tillman (P-22), Evan Jones (Trojan Nash), Nathan Davis jr. (Rocco), Ramses Jiminez (Tariq), 94 Min., Kinostart: 26. Juli 2018

Hotel Artemis: Der Trailer hatte mich nicht ganz überzeugt, aber die Besetzung mit Jodie Foster (aktuell eher hinter als vor der Kamera), Dave Bautista (demnächst Guardians of the Galaxy 3), Jeff Goldblum (Thor 3) sowie Sofia Boutella und Zachary Quinto (Star Trek 3) klang ganz unterhaltsam. Also ging ich guter Dinge zur Pressevorführung.

Der Film spielt am 21. Juni 2028 in Los Angeles. In der ersten Hälfte des Films umschreibt die je nach Gesprächspartner »Nurse«, »Jeannie« oder »Mrs. Thomas« genannte Krankenschwester (Jodie Foster) diesen Tag mal als »just another wednesday evening«. Ich möchte ja nicht zu sehr vorgreifen, aber ich war während des Films derart gelangweilt, dass ich nebenbei nachrechnete, ob dies tatsächlich ein Mittwoch ist - und kam bei meinen Berechnungen auf einen Samstag. Hatte mich zwar verrechnet (Mittwoch stimmt), aber darum ging es in diesem Absatz gar nicht.

Schon vor dem Film hatte ein Kollege neunmalklug die Info rausgedrückt, dass es sich bei dem Film um eine »Dystopie« handle. Die heutige Jugend hat es mit diesen griechischen Fremdwörtern ja nicht unbedingt so, deshalb hier die volksnahe Übersetzung: »Alter, die haben voll krass die Welt gefickt!«

Entsprechend sieht man als erstes Fernsehausschnitte wie aus Zack Snyders Dawn of the Dead, nur ohne Zombies. In L.A. ist gerade wieder Riot angesagt, der Mob skandiert irgendeinen Slogan, den ich nicht verstanden habe, es geht irgendwie um Trinkwasser und natürlich um wenige Superreiche und viele andere nicht so glückliche (die sich offensichtlich nicht einmal Trinkwasser leisten können, was ja durchaus eine Einschränkung des Lebensstils ist). Zu keinem Zeitpunkt geht es in dem Film um diese Missstände, wir beobachten nur größtenteils (unterschiedlich) reiche Kriminelle, die sich ein Abonnement leisten können, um in Notsituationen (meistens Schussverletzungen aus Meinungsverschiedenheiten mit der Polizei) auf ein geheimes Krankenhaus / Hotel zugreifen zu können, in dem sie sicher sind, während sie sich medizinischer Verpflegung auf Star-Trek-Niveau erfreuen. Eine neue Leber ist da bei vorbildlichem Verhalten eines Patienten kein Problem. Man hat zwar keinen Replikator, aber einen 3D-Printer. Und Roboterarme und eine Computerstimme helfen bei Operationen.

Bevor wir aber unsere »Nurse« und ihren Pfleger »Everest« (Dave Bautista ist schon ein Brocken) kennenlernen, wohnen wir einem Banküberfall bei, der eigentlich nur dazu führen soll, dass drei der vier Räuber angeschossen werden (der andere bleibt auf der Strecke) und einer der drei ein hübsches Schreibutensil einer Geisel an sich reißt, obwohl der frühere Besitzer ihn eindrücklich davor warnte.

Der Ober-Bankräuber (Sterling K. Brown, ein durchstartender Fernsehdarsteller), der seinen schwerverletzten Bruder retten will, hat die Lösung: »I'm gonna make a call!« Zückt sein Handy und als man es klingeln hört, wird der Filmtitel eingeblendet und Jodie Foster geht an den Apparat. Soweit ganz hübsch hindrapiert, auch wenn man zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, dass die kleine Schießerei zu Beginn in diesem »Action-Film« so ziemlich die einzige Action bis ca. 15 Minuten vor Schluss ist. Stattdessen gibt es jede Menge Infos über die im weiteren Verlauf des Films im Hotel Artemis aufeinandertreffenden Personen, die allesamt das Problem haben, dass man vielleicht den einen oder anderen Darsteller ganz nett findet, aber die Filmfiguren allesamt irgendwelchen Klischees aus Actionfilmen entsprechen (im Fall von »Acapulco« reicht es noch nicht einmal dafür), für die ich mich kein Stück interessiert habe. Manche wollen angeschossene Personen retten, die ihnen etwas bedeuten, alle wollen selbst überleben und eine Auftragskillerin (Sofia Boutella: »I only kill important people!«) hat sich selbst eine Verletzung beigefügt, um nach ihrer Aufnahme gegen eine der wichtigsten Regeln des Hauses zu verstoßen: »Don't kill other patients!«

Das Ganze ist also eine Art Kombination aus Pulp Fiction und Reservoir Dogs, die in einem hübsch eingerichteten Hotel in der Zukunft spielt. Nur halt mit dem Problem, dass das Visuelle, die Zukunft, das Spiel mit Klischees und Versatzstücken ... und überhaupt alles ... immens oberflächlich ist und man zu keinem Zeitpunkt das Gefühl hat, Regisseur und Autor Drew Pearce habe etwas zu erzählen oder das Zeug, einen mit einer rasanten Action-Geschichte zu unterhalten.

Quälend langsam wird der »Höhepunkt« vorbereitet, während sich die Figuren gegenseitig belauern und One-Liner austauschen. Nur Jodie Foster, weil sie eine zweifache Oscargewinnerin ist, bekommt noch eine vermeintlich tragische Backstory, die in sonnigen Strandbildern erzählt wird, aber auch nur im Sand verläuft.

Hier verhält man sich offenbar nur deshalb heldenhaft, weil man eben eine Heldenrolle spielt. Oder anders ausgedrückt: Wenn sich eine der Figuren nicht durchgehend wie ein Arsch oder sehr unprofessionell aufführt, kann man davon ausgehen, dass sie oder er wohl einen »guten Kern« hat und sich im entscheidenden Moment auch »für die gute Sache« (die meist gar nicht soo gut ist) »opfern« würde. Während alle anderen eigentlich nur darauf warten, für einen letzten Spannungsmoment die Illusion einer Gefahr abzugeben, bevor sie dann abschmieren.

Dem (auch längst nicht mehr topaktuellen) Tarantino-Anspruch wird der Film zu keiner Zeit gerecht, aber fast noch fataler ist, dass man nicht einmal mit 30-40 Jahre alten Genre-Streifen des mittlerweile recht abgehalfterten John Carpenter mithalten kann. Die gesamte Situation erinnerte mich an Assault on Precinct 13 (dt.: Assault - Anschlag bei Nacht bzw. Das Ende), der aber wenigstens noch spannend ist und mit geschätzt einem Zwanzigstel des Budgets wenigstens diese klaustrophobische Atmosphäre aufbaut, die man bei Hotel Artemis vielleicht für fünf Minuten vage erahnen kann. Und dann kommt die Abschlussszene, die auf mich wirkte wie ein neu besetztes Schlusspanel aus einem beliebigen Lucky-Luke-Band (immerhin nicht das Festbankett aus einem Asterix, wo dann jemand wie Troubadix gefesselt wird): Statt des Westernhelden auf seinem weißen Ross pilgert hier jemand anderes gen Sonnenauf- oder Untergang, mit kleineren Schritten, und für irgendwelche unbekümmerten Geister wirkt das womöglich irgendwie »innovativ«, weil es eben kein Standardheld ist, sondern man hier, in den letzten Sekunden, mal den »Mut« aufbringt, gegen alle zuvor halbherzig zelebrierten Klischees gegenanzukämpfen.

Nur schade, dass es auch diese Szene bereits in einem Carpenter-Film gab, in dem das dystopische Umfeld wenigstens noch eine Aussage hatte (auch, wenn Carpenter sich damals auch nur rudimentär für politische Zusammenhänge interessiert hat, wenn es gerade zur Filmhandlung passte). Und wo in Hotel Artemis jemand zum Abschluss von MusiCassetten aus, einem längst überholten Trägermedium, altes Liedgut rezipiert (statt wie Lucky Luke selbst zu singen), war die Cassette zu Zeiten von Snake Plissken und Escape from New York (dt.: Die Klapperschlange) noch zukunftsweisend (damals bei frühen Computern das Speichermedium) - und Carpenter negiert die Zukunft in mehr als einer Hinsicht, indem er seinen Helden diese Zukunft (no future!) symbolisch zerstören lässt und das Band rausleiert. Wie rückwärtsgewandt bis quasi inzestuös das Kino (man sträubt sich fast, diesen Begriff zu benutzen) von Hotel Artemis hier im direkten Vergleich rüberkommt, könnte fast ein Statement sein, erscheint mir aber allerhöchstens wie die schlechte Parodie eines solchen.

Zwischenzeitig gibt es recht selten auch mal Hinweise darauf, dass Regisseur Drew Pearce zuvor als Drehbuchautor (Iron Man 3, Mission: Impossible - Rogue Nation) ganz kompetent war, z.B. wenn man erkennt, dass sowohl die Krankenschwester als auch der Gangsterboss (Jeff Goldblum) sehr erpicht auf das Einhalten von Regeln sind, was sie trotz ihrer diametral zueinander stehenden sonstigen Lebenseinstellung fast ähnlich macht. Aber auch aus diesem Ansatz macht der Film nahezu gar nichts. Und das durchweg verschwendete Potential des Films (sowie natürlich das verschwendete Produktionsgeld) ist das Ärgerlichste am Film. Dann lieber einen dummen Film mit überforderten Darstellern von ambitionsfreien Filmemachern. Das tut dann nicht so weh.

Ende August in Cinemania 189 (»Posers«):

Startaktuelle Rezensionen zu Mackie Messer - Der Dreigroschenfilm (Joachim A. Lang), Safari - Match me if you can (Rudi Gaul), Silvana (Mika Gustafson, Olivia Kastebring & Christina Tsiobanelis) und Thilda & die beste Band der Welt (Christian Lo).

| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

188:

188: