| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

22. Mai 2019 | Thomas Vorwerk für satt.org | ||||||||||

|

|

|

|

Das Leben meiner Tochter

(Steffen Weinert)

Deutschland 2019, Buch: Steffen Weinert, Kamera: Gabriel Lobos, Schnitt: Ramin Sabeti, Musik: Matthias Sayer, Tim Ströble, Szenenbild: Babett Klimmeck, mit Christoph Bach (Micha Faber), Alwara Höfels (Natalie Faber), Maggie Valentina Salomon (Jana Faber), Barbara Philipp (Dr. Andrea Benesch), André M. Hennicke (Dr. Ferdinand Bix), Erik Madsen (Markus Dale), Birge Schade (Richterin), Marc Zwinz (Thomas Brandstätter), Zara-Rachel Schöneck (Maria), Marleen Lohse (Isabell), Rainer Ewerrien (Kardiotechniker), Michael Kranz (Norbert Holler), Lola Dockhorn (Flughafenmitarbeiterin), 92 Min., Kinostart: 6. Juni 2019

Einen Begriff, den ich viel zu selten benutze, brachte nach der Vorführung eine Kollegin zurück in mein Gedächtnis: »Räuberpistole«. Besser kann man Das Leben meiner Tochter vermutlich nicht in einem Wort umschreiben.

Kurzer Inhaltsabriss: Die achtjährige Jana (Maggie Valentina Salomon) braucht dringend ein Spenderherz, doch nach einem Jahr (Durchschnittswert für Spenderorgan) hat sich immer noch nichts getan und ihr Vater Micha (Christoph Bach) verliert die Geduld, ist gegen den expliziten Wunsch seiner Frau (Alwara Höfels als Natalie) bereits, alternative Optionen in Betracht zu ziehen...

Für einen horrenden Betrag verschuldet er seine Firma und bricht in einer Nacht- und Nebelaktion zusammen mit der Tochter (die bis vor kurzem an ein kühlschrankgroßes Herzunterstützungssystem angeschlossen war) auf nach osteuropa, wo man ihm helfen. Auch eine drohende Gefängnisstrafe und das zerbrechen seiner Ehe halten Micha nicht davon ab, für das Leben seiner Tochter alles zu riskieren.

Das Thema ist brisant, der Film startet in der Woche nach dem »Tag der Organspende« (1. Juni), aber trotz der ausführlichen Recherche ist die Geschichte halt sehr dramatisiert, eine »Räuberpistole« - doch auch, wenn das nicht wie ein Kompliment klingt, ist der Film in seiner kompromisslosen Absurdität irgendwie extrem unterhaltsam.

Vermutlich wäre es besser, wenn man emotional voll mitgeht mit den Figuren, »mitfiebert«, aber der Effekt ist ein wenig wie das Zuschauen bei einem Autounfall. Oder einer Shakespeare-Tragödie. Man ahnt, dass es immer noch eine Spur schlimmer werden wird (nachdem Micha seine Frau mit betrügerischen Halbwahrheiten hingehalten hat, stolpert er irgendwann durch dunkle Krankenhausflure, während er sich vor seiner Tochter rechtfertigen muss), und der Knackpunkt, ob die Geschichte gut oder böse ausgeht (oder wie gut bzw. wie böse) bleibt zwar ein prägendes Kriterium dafür, ob der Film gelungen ist (man macht im Endeffekt nicht so viel falsch, wenn man sich als Zuschauer erst mal an den überzogenen Konflikt gewöhnt hat), aber zumindest ich war irgendwie losgelöst von der Geschichte, weil alles so offensichtlich erdacht wirkte.

Ein besonders Lob für Maggie Valentina Salomon (Jahrgang 2009), der zwar über Drehbuch und Inszenierung ihr Job etwas erleichtert wird, die aber am authentischsten in der ganzen RP wirkt. Hier spürt man ein großes Talent!

Außerdem mag ich Marc Zwinz aus dem Großstadtrevier, der hier Michas Mitarbeiter gibt, und ein besonderes Schmankerl war noch Lola Dockhorn als Flughafenmitarbeiterin. Wie die sich Micha und Jana entgegenstellt, das ist eine Miniatur, die dafür steht, was mir an dem Film trotz seiner generellen Makel viel Spaß gemacht hat.

|

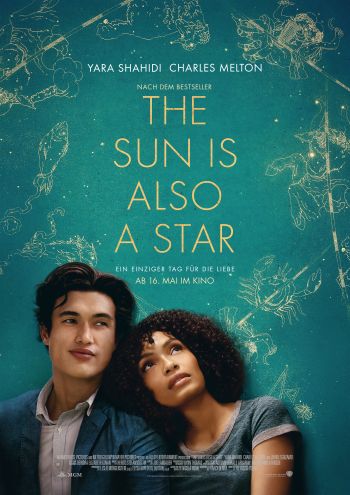

The Sun is

also a Star

(Ry Russo-Young)

Buch: Tracy Oliver, Lit. Vorlage: Nicola Yoon, Kamera: Autumn Durald Arkapaw, Schnitt: Joe Landauer, Musik: Herdís Stefánsdóttir, Kostüme: Deirdra Elizabeth Govan, Production Design: Wynn Thomas, mit Yara Shahidi (Natasha Kingsley), Charles Melton (Daniel Bay), John Leguizamo (Jeremy Martinez), Gbenga Akinagbe (Samuel Kingsley), Miriam A. Hymen (Patricia Kingsley), Jake Choi (Charles Bae), Keong Sim (Dae Hyun Bae), Cathy Shim (Min Soo Bae), Jordan Williams (Peter Kingsley), Shamika Cotton (Hannah), Anais Lee (Young Natasha), Tash Neal (Guitarist), 100 Min., Kinostart: 16. Mai 2019

In Presseheften findet man oft überflüssige Informationen und gesammelte Lobhudeleien. In diesem Fall fand ich dort aber auch die interessanten Infos, dass Nicola Yoon, die Autorin des Young-Adult-Bestsellers, auf dem der Film basiert, eine Amerikanerin mit jamaikanischen Wurzeln ist, die man einem Mann mit koreanischen »Migrationshintergrund« zusammen ist. Das wirkt schon mal wie eine handfeste Inspiration. Und jener früher Moment im Film, wo ein Zitat von Carl Sagan ins Zentrum gerückt wird (»human beings are like butterflies who flutter for a day and think it's eternity«), wirkt nicht unbedingt stimmiger, aber erklärt sich ein wenig, wenn man weiß, dass Nicola Yoon einst eine Vorlesungsreihe des Astronomen an der Cornell-Universität besuchte.

Ich habe nicht generell etwas gegen Young-Adult-Liebesgeschichten, es geht mir dabei meist um eine gewisse Authentizität. Oder, um es auf den Punkt zu bringen: je mehr die Geschichte einem Werk von Nicholas Sparks gleicht, umso eher kann ich darauf verzichten. In The Sun is also a Star geht es vor allem um zwei Themen: zum einen um das Thema des Schicksals (Daniel notiert sich beim Aufwachen den lateinischen Fachterminus »deus ex machina« und trifft später am Tag auf ein Mädchen, die dies auf ihre Jacke gedruckt hat), zum anderen um eine Art Experiment: Der Gedichte schreibende Daniel will die pragmatisch veranlagte Natasha im Verlauf eines festgelegten Zeitrahmen davon überzeugen, dass die Liebe existiert und zwischen ihnen beiden aufblühen wird. Damit sich Natasha überhaupt auf so eine seltsame Anmache einlässt, wird dadurch begründet, dass Daniel ihr das Leben rettet. In einer seltsam aufdringlich inszenierten Szene sieht man immer wieder einen zu schnell durch die Straßen New Yorks rasenden schwarzen Wagen, dessen Abbiegevorgang Daniel antizipiert, woraufhin er Natasha, die er zu diesem Zeitpunkt ... ja, sagen wir ruhig »verfolgt«, beim Überqueren einer fatalen Straße zurückreißt.

Auf die Gefahr hin, dass ich hier etwas spoilere, gibt es im Verlauf des Films einen Anwalt (John Leguizamo), der einen Termin mit Natasha verschiebt, weil er in einen Unfall verwickelt wurde. Für mich war es sonnenklar, dass das Schicksalsthema besonders profund wirken würde, wenn sich im Verlauf des Films herausstellt, dass die Verhinderung des einen Unfalls mit dem sehr symbolisch wirkendem schwarzen Wagen als »Quasi-Konsequenz« ein anderes Opfer verursacht, was Natasha dann allerspätestens von der Existenz des Schicksals überzeugen wird.

Und ich rechne es dem Film hoch an, dass dies Verbindung / Erklärung eben nicht gegeben wird, sondern man es einem Teil der Zuschauer überlässt, diese Theorie zu entwickeln.

Es gibt viele kleine Details, die für den Film sprechen: man hält sich einigermaßen strikt an eine Handlung, die sich im Verlauf eines Tages vollzieht, die Dramatisierung dieses Tages, an dem Daniel ein wichtiges Vorsprechen für seinen (zumindest von seinen Eltern) geplanten Beruf als Arzt hat und Natashas Familie nach Jamaika ausgewiesen werden soll, trifft auf die Leichtigkeit einer »ersten Liebe« (so steht's im Presseheft, zumindest bei Daniel habe ich keine Indizien gefunden, ob er nicht schon ein routinierter Aufreißer war, der diese Masche häufig abzieht), und diese Kombination spricht nicht nur 16jährige an.

Ich persönlich finde zwar, dass interkulturelle Liebesgeschichten sich in den letzten zwei, drei Jahren ein wenig zu einem inflationär genutzten politisch-korrekten Klischee entwickelt haben (der Romeo-and-Julia-Konflikt reist immer im Handgepäck mit), aber gerade der unterschiedliche Hintergrund der beiden Figuren, gemischt mit ihrem eigenen Hang zur spätpubertären Unabhängigkeit wird hier recht authentisch eingebracht.

Als Sci-Fi-Fan gefiel mir die leise eingebrachte Multiversum-Theorie (man vergleiche den schwarzen Wagen mit dem Flügelschlag eines Schmetterlings), die beiden Darsteller sind durchaus sympathisch, einzig auf eine gewisse Geschichte eines U-Bahnfahrers und den Einsatz des Songs Crimson and Clover hätte ich durchaus verzichten können - war mir etwas zu fett!

Ein dauerhaftes Ärgernis war die Kameraarbeit von Autumn Durald Arkapaw (Teen Spirit), deren unnötige Unschärfen und die immer wieder »in den Himmel kippende« Kamera ich zwar als darstellerisches und atmosphärisches Mittel nachvollziehen konnte, doch es nervte mich einfach tierisch, dass man die vermeintliche Schönheit jedes einzelnen Tages (Stichwort Yolo) so überstrapaziert hat.

Und weil ich ja ein bekennender Korinthenkacker bin, fand ich es auch ziemlich schwach, als an einer zentralen Stelle Gitarrenklänge zu vernehmen sind, ehe das Umfeld etabliert wird und man in einem Kaffee tatsächlich einen Gitarrenspieler sieht, man sich aber nicht die geringste Mühe gegeben hat, die Bewegungen des Musikers irgendwie synchron zum Musikstück zu setzen, wodurch es ein diegetischer Musikeinsatz gewesen wäre, der irgendwie darum bettelte, hier eingesetzt zu werden.

Aber alles in allem durchaus mehr als nur passable Unterhaltung, für die man ruhig mal über seinen Schatten springen kann. Ich bin jetzt zumindest neugierig genug, mir den letzten Film des Regisseurs Ry Russo-Young, Before I fall (hat einen idiotisch langen deutschen Titel), anzutun.

|

Rocketman

(Dexter Fletcher)

UK / USA 2019, Buch: Lee Hall, Kamera: George Richmond, Schnitt: Chris Dickens, Kostüme: Julian Day, Choreographie: Adam Murray, mit Taron Egerton (Elton John), Jamie Bell (Bernie Taupin), Stephen Graham (Dick Jones), Bryce Dallas Howard (Sheila Farebrother), Richard Madden (John Reid), Steven Mackintosh (Stanley), Gemma Jones (Grandmother Ivy), Matthew Illesley, Kit Connor (Young Reginald Dwight), 121 Min., Kinostart: 30. Mai 2019

Meinem Geburtsjahrgang 1967 und meinem spät einsetzenden Interesse für Musik geschuldet, waren Don't go Breaking my Heart und Your Song die frühesten Hits von Elton John, die ich bewusst wahrnahm. Crocodile Rock, Pinball Wizard, Goodbye Yellow Brick Road etc. habe ich zwar später auch mitbekommen, aber ich bin kein Experte für die chronologische Abfolge der Songs. Ich weiß nicht mal genau, wann die Karriere des Briten begann.

Dieses Wissen wurde mir auch nicht durch diesen Film zuteil, denn zum einen mixt man hier Elemente des Jukebox Musicals mit dem Biopic ohne ein konkretes bestreben, eine Chronologie einzuhalten, und zum anderen kann man fast nie das genaue Jahr bestimmen, in dem hier eine Szene stattfindet. Das geht soweit, dass man den Eindruck bekommt, der Komponist hätte schon gefühlt in den 1950ern die Grundmelodie zu Candle in the Wind erdacht. Falls dies tatsächlich der Fall sein sollte, entschuldige ich mich für mein Nichtwissen.

Rocketman ist ein Film mit Höhen und Tiefen. Die Idee, Eltons Geschichte über ein Vorstellungstreffen bei den Anonymen Alkoholikern in Gang zu bringen, ist so ausgelutscht wie nur irgendwas, aber wie er da in einem extravaganten Teufelskostüm in knall-rot und -orange die Veranstaltung an sich reißt, indem er zunächst mal seinen Katalog an Süchten und konsumierten Drogen herunterbetet, das hat schon was. Mir persönlich hat auch sehr gefallen, wie er nachher die Teufelshörner, die mit Klettverschluss angebracht sind, abreißt. Fürs Kostümbild schon mal ein fettes Bonus.

In den besten Momenten des Films gelingt es Regisseur Dexter Fletcher (er drehte mit seinem Hauptdarsteller Taron Egerton schon Eddie the Eagle), in einem einzigen Song sehr viel zu erzählen. Etwa im Titelsong Rocketman: Elton inszeniert einen Selbstmordversuch in seinem Luxuspool, begegnet unter Wasser seinem kindlichen Ich, das auf ein kleines Piano eindrischt (wohlgemerkt unter Wasser!), er wird gerettet und zu einer kleinen Choreo wird er zum Krankenhaus geschafft (nebst Magenauspumpen), und das Finale des Songs findet vor einem riesigen Publikum im Dodgers Stadium statt. Ruhm, Erfolg und Tragik der Drogensucht werden zu einem gemeinsamen Konzentrat verdichtet.

Diese Taktik funktioniert leider nicht immer so gut. Für Eltons geläutertes Comeback hat man einfach das Musikvideo zu I'm still standing recyclet (inkl. verwaschenem Video-Look veralteter Trägermedien) und dieser Song steht für all das, was der Film an dieser Stelle nicht erzählt bzw. später in Zwischentiteln im Nachspann nachliefert.

Bohemian Rhapsody habe ich leider immer noch nicht gesehen, aber der größte Vorwurf an den Film ist wohl, dass man Freddies Sexualität stark verharmlost (vielleicht ein Grund, warum Bryan Singer wenige Wochen vor Abschluss hinwarf und Dexter Fletcher übernehmen musste?). In Rocketman wird die lange vor der Öffentlichkeit geheimgehaltene Homosexualität Elton Johns über ein Schäferstündchen, das eindeutig, aber eher harmlos dargestellt wird, thematisiert, es wirkt dann aber so, als hätte man hinter diesen Punkt einen Haken gesetzt (hatte ich schon erwähnt, dass Elton John den Film mitproduziert hat), und wie so vieles in diesem Film bleibt man auf einem respektvollen Abstand. Warum Elton die komischen Brillen trägt, was seine Beweggründe für eine traurige Alibi-Ehe waren, all dies erfährt man nicht im Film.

Auch sein Talent als Klavierspieler und Komponist wird zu einem kleinen Boulevardtrick. Schon als Kind kann er Klavierstücke nach einmaligem Hören sofort reproduzieren und wenn sein musikalischen Genie sich in den Vordergrund drängt, läuft das so ab: seine Finger stolpern auf dem Klavier herum, augenblicklich finden musikalische Puzzleteile zueinander, dann setzen bereits andere Instrumente ein und aus dem instant classic wird gleich eine durchchoreographierte Montagesequenz, bei der man sich teilweise sogar von der Realität loslöst, wenn die Magie der Musik Elton gemeinsam mit seinem Auditorium von der Schwerkraft befreit. Viel bombastische Bilder, aber leider wenig Unterfütterung der Figuren.

Für die Rolle seiner Mutter musste Bryce Dallas Howard einiges an lächerlichem Äußeren über sich ergehen lassen, der Vater wird wie das Klischee eines gefühllosen Schwulenhassers durchgezogen, der seinem Sohn keinerlei nicht-maskuline Eigenschaften durchgehen lässt. Später gibt es noch eine Szene, wo sich Elton wortwörtlich wie übertragen für den Wandschrank (aka closet) entscheidet, aber die Szene wirkt wie für die Lebensweisheit eines Sechsjährigen konzipiert.

Und sein telefonisches Coming-Out gegenüber seiner Mutter wikt hier wie schlecht getimeter Sparwitz: Was mich dabei besonders befremdete, war, dass Teile des Kinopublikums sich an ungeeigneten Stellen (Vater verkneift mal wieder sein Gesicht, Mutter sagt »Ich wusste es.«) quasi ausschüttete vor Lachen. Als hätte man den Humor als Phänomen gerade völlig neu erfunden, wo man solche Szenen doch gefühlt alle zwei Jahre in einem Film sieht (zugegeben, ich schaue ein paar mehr Filme als Durchschnittsmenschen, aber hier ging es ja um die Pressekollegen, die ja im Normalfall auch nicht nur jedes Jahr die drei MCU-Filme schauen und das war's dann an Kino-Input).

Noch eine Sache, die mir negativ auffiel (analog zum Sexteil): in Abständen von gefühlt allen zwanzig Minuten zieht sich immer mal wieder jemand eine linie Koks rein. Als wäre das ein running gag, bei dem man auch vergeblich auf den Humor-Anteil wartet.

Ich war very underwhelmed von dem Film, der zwar hier und da sehr visuell klotzt, aber der Figur, um die sich der Film drehen soll, nie wirklich nahe kommt.

Meine ganz persönliche Rezeption des Films wurde übrigens auch davon geprägt, dass ich in der Rolle von Eltons vermeintlich erster großer Liebe, seines Managers (Richard Madden aus Game of Thrones), analog zu Eddie the Eagle gerne mit Hugh Jackman besetzt gesehen hätte (wenn Iris Berben perfekt Englisch spräche, hätte sie auch eine tolle Mutter abgegeben, da bin ich mir sicher). Aber dies nur am Rande.

|

Roads

(Sebastian Schipper)

Deutschland / Frankreich 2019, Buch: Sebastian Schipper, Oliver Ziegenbalg, Kamera: Matteo Cocco, Schnitt: Monica Coleman, Musik: The Notwist, mit Fionn Whitehead (Gyllen), Stéphane Bak (William), Moritz Bleibtreu (Luttger), Ben Chaplin (Paul), Marie Burchard (Valerie), Josue Ndofuso (Baptiste), 100 Min., Kinostart: 30. Mai 2019

Regisseur Sebastian Schipper ist eigentlich eine Bank - mit diesem Satz wollte ich meine Kritik beginnen, ein bisschen über Absolute Giganten und Mitte Ende August schwärmen (Ein Freund von mir, den er dazwischen drehte, war auch okay), ehe ich dann meine vergleichsweise Unberührtheit aufgrund seines Road Movies Roads umschrieben hätte.

Doch dann erinnerte mich das Presseheft daran, dass Schipper auch Victoria gedreht hatte, einen der überschätztesten deutschen Filme der letzten Jahrzehnte, bei dem sich gefühlt die gesamte deutsche Filmbranche gegenseitig auf die Schulter klopfte, dass ein Film, dessen prägendes Stilelement (die den ganzen Film umfassende Plansequenz) bereits ausreichend Grund sei, den ziemlich lapidaren Streifen (als Paradebeispiel für die allenfalls rudimentär vorhandene Innovation des deutschen Kinos) in den Himmel zu loben.

Das Road Movie ist in Deutschland aktuell überrepräsentiert. 303 von Hans Weingartner habe ich mir noch gefallen lassen, aber erst gestern sah ich Katharina Wackernagels Wenn Fliegen träumen, und der Co-Autor von Roads, Oliver Ziegenbalg, hat ungelogen zuvor auch das Drehbuch zu 25 km/h verfasst, den ich mir bereits gespart hatte, weil ich schon damals den Lars-Eidinger-Hype als etwas ausgereizt empfand.

In Roads haben wir einen 18jährigen Gyllen (Fionn Whitehead aus Dunkirk), der kurzerhand in Marokko (!) das Wohnmobil seines Stiefvaters »ausleiht« (wie in 303 natürlich ein vermeintlicher Designklassiker, das Modell Vixen oder so), bis er eine Zweckgemeinschaft mit dem jungen Kongolesen William (Stéphane Bak) schließt, der ebenfalls nach Europa will (illegal), um seinen migrierten Bruder zu finden.

Relativ früh im Film stoßen die beiden auf den von Moritz Bleibtreu komplett überzogen dargestellten »deutschen Hippie« Luttger (»Do you have the heart of a lion, Wolfsong?«), der durch seine eigene kriminelle Energie auch die Tatkraft der beiden Jungs beflügelt.

Im Folgenden wird die immer wieder dramatisch zugespitzte Reise geschildert, bei der eine Freundschaft zwischen den beiden Jungen entsteht, wobei sie die Flüchtlings-Thematik irgendwie immer mehr in den Vordergrund spielt, nur dass mir leider die gesamte Reise mit den regelmäßig eingestreuten plot points unglaublich ausgedacht erschien. Auch der unterschwellige Subtext über einige seltsame Entscheidungen Gyllens hat sich mir nur vage erschlossen. Manchmal setzt man die Sperrigkeit auch um ihrer selbst ein, und falls sich die Autoren etwas dabei gedacht haben, dann ist es ihnen zumindest nicht gelungen, die character arcs nachvollziehbar zu gestalten. Schipper nennt das »einen Film, der neugierig macht«, zumindest auf mich tritt das allenfalls für Passagen zu. Und wie gesagt, mit dem ersten Auftritt von Herrn Bleibtreu, den ich nicht generell ablehne, wurde mir die »Neugier« im Grunde schon ziemlich brutal ausgetrieben. Sorry, ist so.

|

All My Loving

(Edward Berger)

Deutschland 2019, Buch: Edward Berger, Nele Mueller-Stöfen, Kamera: Jens Harant, Philipp Haberlandt, Schnitt: Barbara Toennishen, Musik: Volker Bertelmann, mit Lars Eidinger (Stefan Hoffmann), Nele Mueller-Stöfen (Julia Hoffmann), Hans Löw (Tobias Hoffmann), Christine Schorn (Ebba Hoffmann), Manfred Zapatka (Pit Hoffmann), Matilda Berger (Vicky), Valeria Pachner (Klara), Zsá Zsá Inki Bürkle (Lisa), Valerie Koch (Jennifer), Merle Wasmuth (Stefans Nachbarin), Claudio Cialo (Italienischer Arzt), 116 Min., Kinostart: 23. Mai 2019

Ich mochte Edward Bergers Debütfilm Jack sehr. Unaufgeregt und mit vermeintlich geringem Aufwand wird hier ganz präzise eine Geschichte erzählt, die mitten aus dem Leben kommt. Ähnliches könnte man auch über seinen Episodenfilm All my Loving, die »Geschichte von drei Geschwistern«, sagen, wenn mich die Geschichten - oder zumindest eine davon - in ähnlichem Maße erreicht hätten.

Die Intro, in der man die drei Geschwister zusammen sieht, bereitet die Beziehungen unter den Protagonisten vor, gibt erste Einblicke in die geschwisterlichen Synergien, bevor man dann jeden einzeln verfolgt. Vermutlich gibt es Menschen - und einige von ihnen gehen sogar ins Kino - die in vergleichbarer Weise ein Familientreffen in einem irgendwie aseptischen und hippen Restaurant »exerzieren«, ich habe vergleichbare Momente auch schon öfters mal im Fernsehen gesehen ... oder von der anderen Seite, als ich noch in der Gastronomie tätig war - aber so richtig warm konnte ich hier mit keiner der Figuren werden, wobei auch Lars Eidinger und sein ihn in meiner Wahrnehmung inzwischen irgendwie überwältigender Star-Status (Dumbo, Brecht etc.) für eine gewisse Distanzierung sorgen, die keine Hilfestellung bietet.

Eidingers Darstellung eines Piloten, dem es schwer fällt, sich von seinem ehemals prächtigen Leben zu trennen, gerät auch zu einem fetten Klischee, bei dem einzig die Beziehung zu seiner Tochter das Potential birgt, etwas zu retten. Leider mäandert die Geschichte, die ein paar hübsche Momente hat, größtenteils zwischen narrativen Streckenposten, die man (oder zumindest ich) gefühlt Dutzende Male gesehen hat - und hier auch nicht unbedingt besser aufgelöst als anderswo.

Irgendwie erschwert wird der Zugang zu den Figuren auch noch durch eine wohl humoristisch gedachte Schilderung von Ex-Pilot Stefans kompletten Unvermögen, sich beispielsweise um einen Hund zu kümmern, was in einer Entsorgung von Exkrementen gipfelt, wie sie aus einem Film der Farrelly-Brüder stammen könnte. Das »Kümmern« ist das erzählerische Element, das die drei Geschwister verbindet, aber auch deren große Unterschiede aufzeigt. Wo man jetzt bei einer vergleichbaren Sat.1-Produktion den Zusammenhang der Familie und das Meistern der Probleme verfolgen würde, sieht man hier, wie entweder der »Kümmerer« sich an seiner Aufgabe verbrennt, oder seine Umwelt an seiner fehlenden Anteilnahme zu zerbrechen droht. Oder, fast noch am Schlimmsten, wird das Ganze durch einen satirischen Zerrspiegel gejagt, der einem die Makel der Gesellschaft vorführt.

Solchgeartete Filme gibt es öfters mal, beispielsweise von Assayas, Haneke oder Sorrentino - und sie funktionieren unterschiedlich gut oder schlecht, je nachdem, wie gut der Satireaspekt umgesetzt wird oder man den Figuren nahekommt. Jemand wie Isabelle Huppert oder Juliette Binoche schafft es, egal wie distanziert die Figur auftritt und agiert, dass man irgendwie »mitfühlt« - was man in All my Loving am besten bei Hans Löw, der leider zuletzt seinen Auftritt hat, nachvollziehen kann - aber der satirische Ansatz wird hier öfters mal eher zu unfreiwilligen Lachnummer - trotz der empathischen Bemühungen aller DarstellerInnen.

Wenn Co-Autorin Nele Mueller-Stöfen als Julia sich im mediterranen Urlaub um einen angefahrenen Straßenhund kümmert, kommt diese Satire zum Tragen (vielleicht trifft »Farce« es auch besser), die Reaktion des italienischen Arztes, der ins Hotel gerufen wurde, fällt angesichts des Patienten fast noch gemäßigt aus - und ich gerate im Kinosessel leider wieder in den Bereich, wo es mir sehr schwer fällt, den Film ernst zu nehmen.

Es würde mich tatsächlich interessieren, ob ich den Film mit ganz anderen Augen gesehen hätte, wenn die Reihenfolge der Episoden anders gewesen wäre. So, wie es jetzt war, hatte Hans Löw ein sehr schweres Spiel, mich als Zuschauer noch mal »zurückzugewinnen«. Es fällt mir nicht leicht, jemanden wie Edward Berger, der so viel Potential zeigte, einfach abzuqualifizieren, aber ich lege halt Wert darauf, meinem Bauchgefühl zu vertrauen. Und so wie bei Roads reicht hier das Gezeigte einfach nicht aus, mich als Zuschauer zu fesseln. Dann lieber eine Räuberpistole als all die guten Vorsätze, die aber im angestrengt engagierten filmischen Sumpf verpuffen (jaja, ganz schlimmer Fall von mixed metaphors, aber wenn man sich so ein platzendes Bläschen im Moor vorstellt, funktioniert das schon...)

Demnächst in Cinemania 204:

Aktuelle Kinostarts, darunter vermutlich Wenn Fliegen träumen (Katharina Wackernagel).

| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

203:

203: