| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

10. März 2020 | Thomas Vorwerk für satt.org | ||||||||

|

|

|

|

Emma.

(Autumn de Wilde)

UK 2020, Buch: Eleanor Catton, Lit. Vorlage: Jane Austen, Kamera: Christopher Blauvelt, Schnitt: Nick Emerson, Musik: Isobel Waller-Bridge, David Schweitzer, Kostüme: Alexandra Byrne, Szenenbild: Kave Quinn, mit Anya Taylor-Joy (Emma Woodhouse), Mia Goth (Harriett Smith), Bill Nighy (Mr. Woodhouse), Johnny Flynn (George Knightley), Callum Turner (Frank Churchill), Amber Anderson (Jane Fairfax), Josh O'Connor (Mr. Elton), Miranda Hart (Miss Bates), Myra Mcfadyen (Mrs. Bates), Rupert Graves (Mr. Weston), Gemma Whelan (Mrs. Weston), Chloe Pirrie (Isabella Knightley), Tanya Reynolds (Mrs. Elton), 124 Min., Kinostart: 5. März 2020

Ich bin kein Experte für Jane Austen. Gelesen habe ich nur Pride and Prejudice, dazu kommen etwa ein Dutzend Verfilmungen von Austen-Stoffen, bei denen ich aber immer wieder den Eindruck erhielt, dass man die sanfte Ironie der Autorin für das Kinopublikum regelmäßig sehr viel plakativer und leicht zu durchschauen darstellt. Sense & Sensibility von Ang Lee und Emma Thompson ist da das einzige Gegenbeispiel, wo man nicht recht schnell zum Possentheater greift.

Die letzten beiden mir in die Finger gefallenen Filmfassungen von Emma, mit Gwyneth Paltrow respektive Alicia Silverstone in den Hauptrollen, ließen mich vergleichsweise kalt (der Stoff liegt mir nicht besonders), aber zumindest konnte ich ein beiden Fällen noch einige Sympathien für die jeweilige Hauptfigur aufbringen, trotz ihrer augenfälligen Schwächen. Bei Anya Taylor-Joy (The VVitch, Thoroughbreds, Split, Glass) gelingt mir dies weitaus weniger, und selbst im Fall, dass dies sogar näher an der literarischen Vorlage orientiert sein sollte (was ich nicht kategorisch ausschließen kann und will), so funktioniert die Geschichte so als Film noch weniger.

Selbst wenn es den Filmemachern tatsächlich darum geht, die Klassengesellschaft genüsslich-bösartig zu sezieren, so passt dies umso weniger dazu, wie hier (keine Überraschung), wie hier im Endeffekt wieder mal die Liebe obsiegt. Allein daran, wie die Figuren angeordnet sind, weiß man instinktiv, wer mit wem narrativ gepaart werden wird, aber die spätere Verbindung von Emma mit einem Herrn, dem sie zunächst zu wenig Aufmerksamkeit schenkt, weil sie glaubt, bereits alles über Liebesdinge zu wissen, wird ungeachtet dessen, dass man weiß, wie es kommen wird, einfach zu wenig angetriggert, aus den unsicheren Momenten, wenn sie so langsam andeutungsweise begreift, wie ihr Herz - unabhängig von ihrem Kopf und ihrem vermeintlich profunden Wissen, wer zu wem gehört - funktioniert, hätte man einfach deutlich mehr machen können.

Stattdessen erlebt man Emmas Ränke und (gutgemeinte) Intrigen vor allem an der Figur der Harriett Smith (Mia Goth, Suspiria, High Life, A Cure for Wellness), die ungleich sympathischer wirkt in ihrer nicht unbedingt größeren, aber eingestandenen Naivität, und die sich unabhängig von ihrer unvorteilhaft geschriebenen Rolle viele Sympathiepunkte einholt, von denen einige auch Mitleidspunkte sind, weil sie sich so von der angeblich so erfahrenen Emma zu Dummdreistigkeiten anleiten lässt. An diese Konstellation kann ich mich zumindest noch aus Clueless, der Highschool-Version des Stoffes, erinnern.

Ein zentrales Missverständnis in der Handlung funktioniert eher schwach, der Moment, wo Emma endlich merkt, wie borniert sie mit ihrer Umwelt umgeht, wird über alle Maßen überhöht, und einzig ihre Entdeckung von so etwas wie Leidenschaft, überzeugt halbwegs, und lässt die Figur beinahe wieder aus dem Sumpf der von den eigenen guten Absichten überzeugten Arroganz hinausgelangen. Aber nur beinahe.

Das Paradebeispiel dafür, mit welchen Witzfiguren Austen-Verfilmungen oft arbeiten, ist übrigens Bill Nighy, der zwar amüsant ist, aber soviel subtiler agieren könnte, wenn man ihm die Chance gegeben hätte.

Übringens haben mich auch die Kostüme im Film nicht wirklich überzeugt, und die Inszenierung litt auch sehr unter der Filmmusik, die wirklich noch jeden wenig subtilen Scherz für ein vergleichsweise anspruchsloses Publikum völlig überzogen pointierte, so daß ich mich rein beim musikalischen (auch, wenn die eigentliche Komposition besser war) fast an die Benny-Hill-Show erinnert fühlte - nur ohne den Zeitraffer (!)

Die mit Abstand interessantesten Figuren im Film sind für mich die beiden Diener des Mr. Woodhouse, die mit ihrem leicht unterkühlt gespielten Widerwillen, sich in die Narreteien der »höhergestellten« Herren und Damen einzulassen, weitaus treffsicherer die gesamte Klassengesellschaft entlarven als irgendwer sonst im Film. Man erfährt sogar, dass sie Charles und Bartholomew heißen, aber weil man ihnen nie einen eigenen Dialogsatz gönnt, tauchten sie meines Erachtens auch nicht im Abspann auf, weil man in Hollywood ganz klar zwischen Sprechrollen und stummen unterscheidet.

Und so sind für mich zwei Statisten die eigentlichen Helden des Film, mit denen ich mich nach Jahrzehnten in der Gastronomie voll identifizieren kann.

(In Bloodshot gibt es übrigens auch eine Sekretärin im War Room der Drähtezieher, von der ein verzweifelt-mitempfundener Blick mehr über das Wesen der Menschlichkeit aussagt als die restlichen anderthalb Stunden. Nur weil diese Diskrepanz in Emma. nicht ganz so extrem ausfällt, kommt dieser Film bei mir noch halbwegs gut weg.)

|

Waves

(Trey Edward Shults)

USA / Kanada 2019, Buch: Trey Edward Shults, Kamera: Drew Daniels, Schnitt: Isaac Hagy, Trey Edward Shults, Musik: Trent Reznor, Atticus Ross, Kostüme: Rachel Dainer-Best, Production Design: Elliott Hostetter, mit Kelvin Harrison jr. (Tyler), Taylor Russell (Emily), Sterling K. Brown (Ronald), Renée Elise Goldsberry (Catherine), Lucas Hedges (Luke), Alexa Demie (Alexis), 137 Min., Kinostart: 19. März 2020

»Von dem gefeierten Regisseur Trey Edward Shults« heißt es auf dem Plakat. Ich kenne nur einen der zwei Langfilme, die er vor Waves inszenierte, und zwar den durchaus interessanten Horrorfilm It comes at Night, der Regisseur kam mir nicht besonders gefeiert vor, aber weil ein Horrorfilm als Vergleichsfilm nicht passt, verhüllt man sich in schwammige Formulierungen...

Apropos Vergleichsfilm, in meiner Kritik zu It comes at Night fühlt ich mich an The Road erinnert, mein konkretes Fazit zu Waves wurde leider, dass der Regisseur sich von Moonlight inspiriert fühlte, nur leider nicht an die inszenatorische Dichte und die prägnante Geschichte des Films von Barry Jenkins herankam.

Waves führt uns immerhin näher heran an das Wesen von Trey Edward Shults, der - das ist unumstritten - ambitioniert ist. In It comes at Night spielte eine prägnante blutrot gestrichene Tür eine große Rolle, bei Waves gibt es schon im Vorspann eine Stabangabe, die ich noch nie so prominent gefeaturet sah: ein »Colorist«. Wenn man Film gesehen hat, kann man nachvollziehen, warum diese person so eine große Rolle für den Film hat, denn Waves schwelgt nur so in unterschiedlichsten Farbtönen.

Generell verfolgt der Film eine Strategie der Überwältigung, auf nahezu allen Ebenen. Das wird schon in den ersten Einstellungen sehr deutlich. Zu lauter Musik sehen wir ein Gruppe Jugendlicher im Auto mitsingen, durch eine stationäre Kameram, die mit Weitwinkel im Autokreist, werden wir als Zuschauende gleichsam in die Szene hineingeschmissen, haben aber durch die Artifizialität der Bilder auch eine gewisse Distanz.

Mit solchen Kameraspielereien rüttelt einen der Film imer wieder wach, während sich die Geschichte fast quälend langsam entwickelt. Tyler (Kelvin Harrison jr.) hat aktuell zwei große Ambitionen: Über sein Talent zum Ringen will er ein Stipendium bekommen, außerdem ist er frisch verliebt. Der Film verfolgt diese Ambitionen, wobei Tyler asich zunehmend als nicht sehr intelligent in seinen Lebensentscheidungen erweist, und später (Tyler war bis auf die Anfangseinstellung des Films lange Zeit in jede einzelne Szene involviert) geht es um Tylers Schwester Emily. Der Film endet dann wieder mit einer Szene der radfahrenden Emily und narrativ hat man einen Kreis vollzogen.

Was zwischendurch so passiert, möchte ich nicht ausplaudern, aber der Film hat eine deutliche Zweiteilung, es geht um eine Familie, die fast zerbricht, aber wieder zueinander findet, und ähnlich wie in Moonlight einem Kind das Schwimmen beigebracht wird, so gibt es auch hier zentrale Szenen, die im Wasser spielen und die über die narrative Figur hinaus den Titel begreifbar machen.

Auch in Waves geht es um Rassenfragen, die - wie heutzutage fast schon üblich - nicht ausdiskutiert werden, aber definitiv unterschwelliges Thema sind. Und wie in Moonlight darf man als Zuschauer die jeweiligen Themen als besonders nahegehend empfinden oder auch nicht. Wo Barry Jenkins aber aus kaum bekannten Darstellern große Leistungen holte und nebenbei durch seine intensiven Bilder und die ebenso intensive Inszenierung verzauberte, gelingt Trey Edward Shults dieses Kunststück nicht. Hier wirkt es so, als würden die inszenatorischen Spielereien und das Farbspiel eher darüber hinwegtäuschen, dass die erzählten Geschichten ebenso wie die Darstellung von Kelvin Harrison jr. für einen Mangel stehen, der sich gegenseitig verdeutlichen würde, wenn man nicht so abgelenkt werden würde von dem, was auf der Leinwand passiert. (Ach ja, das Bildformat wird auch dauernd geändert, hätte ich beinahe vergessen, weil es einfach nicht so wichtig ist für die Geschichte, wie es einem weisgemacht wird.)

Im zweiten Teil, in dem es mehr um Emily (Taylor Russell) geht, werden all diese Angeberposereien etwas zurückgefahren und die Geschichte bekommt Raum sich zu entwickeln. Leider ist die gesamte Geschichte mit ihrer Zweiteilung deutlich zu formelhaft gehalten, und in manchen Momenten fühlt es sich auch so an, als hätte Shults unter seinen Jahren unter der Ägide von Terrence Malick etwas gelitten (nur auf die Voice-Over-Stimmen verzichtet er, an deren Stelle ist vielleicht der Soundtrack gelandet).

Waves ist Kino, das bewegt und anrührt - wenn man nicht schon deutlich bessere Umsetzungen ähnlicher Themen gesehen hat. Aber Trey Edward Shults hat zumindest die Traute, so etwas zu versuchen. Unzählige andere Regisseure verlassen ihre comfort zone nicht einmal.

|

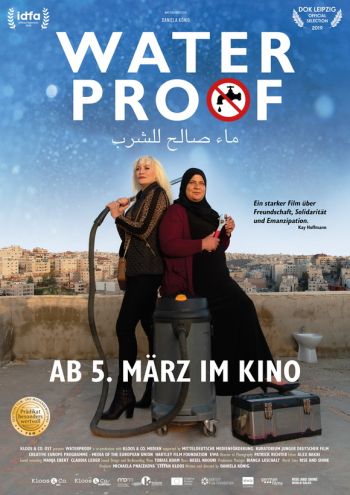

Waterproof

(Daniela König)

Deutschland 2020, Regie Äthiopien: Alexander Grasseck, Laura Dean, Buch: Herdolor Lorenz, Kamera: Hermann Lorenz, Stafan Corinth, Felix Nasser, Severin Renke, Christophe Orcand, Edie Laconie, Carmine Grimaldi, Schnitt: Herdolor Lorenz, Leslie Franke, Musik: O'Ton-Studio, Hinrich Dageför, Stefan Wulff, Dramaturgische Beratung: Stefan Corinth, 99 Min., Kinostart: 16. Januar 2020

Wenn die werten Kritikerkollegen sich von allgemeinen Trends, die sich für hochwertige Qualitätsware entscheiden, leiten lassen, kann man sich mitunter profilieren, indem man sich konkret dagegen entscheidet und beispielsweise deutlich ausspricht, dass Forrest Gump trotz all seiner Oscars etc. weit entfernt davon ist, ein filmisches Meisterwerk zu sein.

Wenn man sich heutzutage aber bei Filmen mit einer wichtigen politischen Aussage entsprechend bemerkbar macht, so ist das nicht mehr opportun und es wird einem unterstellt, dass man nicht aufgrund des filmmakings zu seiner Meinung kommt, sondern weil man konservativ, verbohrt und nicht auf der Höhe der Zeit sei.

Waterproof ist ein Film über die ersten Klempnerinnen in Jordanien und die Probleme, denen sie begegnen. Wenn ein so frauenuntypischer Beruf sich innerhalb eines Patriarchats zu etablieren sucht und es sogar eine ausländische und somit nicht direkt involvierte Filmemacherin gibt, die sich für dieses ungewöhnliche Sujet entscheidet, so ist offenbar die naheliegende Entscheidung, diesen kurz vor dem internationalen Frauentag startenden Film zu fördern, so weit es nur geht.

Aber sorry: meine Überzeugung als Filmkritiker (ich würde auch sagen »Mein Job«, aber es bezahlt mich ja keiner für meine Meinung, was in solchen Situationen ein deutlicher Vorteil ist) ist es, die Qualität eines Films zu beschreiben und als Grundstein für mein Werturteil heranzuziehen. Es ist durchaus möglich, dass ein eher trashiger Film aufgrund seiner politischen Botschaft interessanter und wichtiger wird - beispielsweise George A. Romeros Night of the Living Dead. Aber für mich wird nicht jeder Film automatisch »heilig gesprochen«, nur weil er eine begrüßenswerte Agende verfolgt. Gerade heutzutage hat man ja auch oft das Gefühl, dass Filmemacher eine opportune Meinung zu propagieren suchen, ohne dass sie eigentlich das Thema durchdrungen haben.

Um es vorwegzunehmen: Daniela König, die Regisseurin von Waterproof, gehört für mich, weil ich nur einen Film von ihr kenne, keineswegs in die selbe Kategorie wie Guy Ritchie, der mit seiner recht offenen, nur manchmal ironisch gebrochenen Homophobie und seiner latenten Misanthropie für mich ein Regisseur ist, den ich inzwischen immer weniger ertrage - komplett unabhängig vom Sujet seiner kostspieligen Blockbuster.

Daniela König hatte sicher gute Absichten: Man fährt nicht mal eben nach Jordanien und dreht eine Doku über Klempnerinnen, weil man sich dadurch eine sprunghafte Filmkarriere erhofft. Da hängt schon auch Überzeugung mit im Spiel, sie steht für ihre Aussagen und will diese Frauen unterstützen.

Aber die Art und Weise, wie sie das macht, wirkt für mich nicht immer überzeugend. So wird im Film erklärt, dass einer der Gründe dafür, dass Frauen solch einen Job erlernen, die grassierende Wasserverschwendung in einem Land ist, das mit dieser Ressource nicht gerade reich beschenkt ist.

Im Verlauf des Films sieht man immer wieder frisch angelernte Klempnerinnen, die einfache Arbeiten ausführen, die bspw. dazu führen, dass ein Wasserhahn wieder läuft. Mir ist dabei nicht entgangen, dass die Filmemacherin durchaus Probleme hatte, entsprechendes Material zu filmen. Denn zum einen arbeiten die meisten muslimischen Klempnerinnen nicht in Häusern, wo Männer die Auftraggeber sind - entsprechend lassen auch Musliminnen, die allein einen Haushalt führen, keine männlichen Klempner ins Haus, was auch dazu führt, dass hier ein akuter Notstand entstehen konnte, und exakt diesen Geschäftsbereich will die Avantgarde der Klempnerinnen bedienen.

(Wenn im Islam eine Frau und ein Mann, die nicht miteinander verheiratet oder verwandt sind, unter dem selben Dach verweilen, gilt das als unschicklich. Ob die Situation durch die Art der Darstellung des Klempnergewerbes in der Pornographie noch zusätzlich angeheizt wurde, entzieht sich meinem Kenntnisstand.)

Zurück zu den Problemen der Filmemacherin, Klempnerinnen beim Ausführen ihres Jobs vor die Kamera zu bekommen. Man stelle sich vor, eine brave Muslima hat ein Problem mit ihrem verstopften Klo. Der Mann ist auf Geschäftsreise, einen Kerl kann sie also nicht ins Haus lassen, dann hat sie davon gehört, dass jetzt auch Frauen diesen Job ausführen, sie ruft wo an und dann wird sie am Telefon gefragt, ob es okay ist, dass eine Kameracrew mitkommt. Hmh, ich sage mal so: der Prozentsatz der Frauen, die da augenblicklich zusagen, wird sicher nicht über 40 Prozent gelegen haben...

Dass könnte dann, so mein Eindruck, dazu führen, dass die dargestellten Arbeiten der Klempnerinnen oft eher simpler Natur sind wie der eine Wasserhahn draußen, der repariert wird. Man hält sich halt auch an die Grundgesetze des dokumentarischen Films und inszeniert nicht einfach eine Arbeitssituation.

Das läuft bei mir klar unter positiv.

In Waterproof gibt es aber auch einen Protagonisten, den ich erst durch den Nachspann als einen solchen wahrgenommen habe: Ein Mann, der mit seinem schon recht rostigen LKW durch die Gegend fährt und Wasser anliefert. Immer wieder gibt es Bilder davon, wie aus rostigen Lecks das Wasser tropft, bei der Anlieferung Wasser verschwendet wird und ähnliches. Und ob es beabsichtigt ist oder nicht: die Dichotomie des Bildmaterials erweckt den Eindruck, dass die Männer das Wasser verschwenden, während die Frauen gegen Windmühlen kämpfen, um einen Job auszuführen, für den sie womöglich besser geeignet sind (auch, wenn das Bildmaterial von den Klempnerinnen diesen Eindruck nicht stützen kann.)

Und mit einer so hanebüchenen Gegenüberstellung habe ich so meine Probleme, zu denen sich leider weiter dazugesellen. So gibt es einige nicht besonders clever inszenierte bzw. nachgestellte Szenen, thematische Umwege und schließlich einen kleinen politischen Eklat, der ein wenig so dargeboten wird, als ginge es wieder mal um einen Kampf gegen die Windmühlen des Patriarchats... aber sowohl wirken die juristischen Vorwürfe nachvollziehbar, als das wir auch vor der Dokumentarkamera sehen, wie Zeuginnen im Kern darin geschult werden, überzeugend verharmlosende wenn nicht gerade Fehlaussagen zu tätigen (was ich übrigens nicht nachvollziehen kann, weil ja auch jordanische Richter irgendwie an das Filmmaterila kommen könnten und den Fall vielleicht noch mal aufrollen...)

|

Bloodshot

(David S.F. Wilson)

USA 2020, Buch: Jeff Wadlow, Eric Heisserer, Kamera: Jacques Jouffret, Schnitt: Jim May, Musik: Steve Jablosky, Kostüme: Kimberly A. Tillman, Production Design: Tom Brown, Set Decoration: Michele Barfoot, mit Vin Diesel (Ray Garrison), Eiza González (KT), Guy Pearce (Dr. Emil Harting), Sam Heughan (Dalton), Toby Kebbell (Martin Axe), Alex Hernandez (Tibbs), Lamorne Morris (Wilfred Wigans), 110 Min., Kinostart: 5. März 2020

Ich versuche, für jeden Start-Donnerstag zwei Filme zu sichten und zu rezensieren, was mit einem Job nebenbei und vergleichsweise viel Hin- und Herschieberei von Startterminen (weil man immer wieder versucht, großer Konkurrenz aus dem Weg zu gehen) manchmal recht schwierig ist. Im Fall von Bloodshot wurde der Film kurzfristig zwei Wochen vorgelegt und auch die Pressevorführung sehr kurzfristig anberaumt, und eigentlich hatte ich für diese Woche schon genug auf den Schultern, aber zum Termin hatte ich zufällig ohnehin frei und ich mag Comics und beschäftige mich gern mit ihren Verfilmungen.

Zur Entscheidungshilfe schaute ich mir den Trailer an, was häufig dazu führt, dass ich Filme meide. Aber in diesem Fall machte mich der Trailer neugierig. Zum einen wirkte die Story sehr interessant, und wie man einen technologisch unterstützten Soldaten durch falsche Erinnerungen zum Auftragsmörder machen, wurde durch einen Johnny-Cash-Song und einer mehrfach im Trailer durchgespielten Handlungsfolge, bei der man das Gesicht des Herrn, auf den sich Vin Diesels Rachegelüste konzentrieren, einfach mit CGI »anpasst«, des wirkte ungeachtet der Ähnlichkeiten zu Robocop hahezu intelligent.

Ich wusste auch, dass der Regisseur sich noch nicht wirklich bewähren konnte und bisher eher als CGI-Effekte-Experte bei weniger bekannten Streifen auftrat. Aber worauf ich nicht vorbereitet war: sowohl der Kameramann als auch der Filmkomponist haben schon öfters mit Michael Bay zusammengearbeitet, und das sieht man dem Produkt auch an. Ray Garrison (Vin Diesel) wird zunächst bei einer komplexen Geiselnahme an einem Kriegsspielort gezeigt, wo er sich bewährt - und als er dann zurückkehrt, wartet bereits seine Freundin oder Frau Gina am Militärflughafen. In einem halbdurchsichtigen Oberteil schmiegt sie sich an ihren Kriegshelden, im penetranten golden twilight eines Sonnenuntergangs und man fühlte sich sehr an Top Gun erinnert.

Top Gun ist nicht von Michael Bay, aber diese ganze Bruckheimer- / Tony-Scott- / Peter-Berg- / Antoine-Fuqua- und wie sie alle heißen -Sauce ist für mich Kino, dass ich mir vielleicht mit 25 gefallen ließ (obwohl ich damals auch definitiv nicht begeistert war) und inzwischen sehr verachte.

Neben dem vor allem visuellen Eindruck, der mich nicht für den Film einnahm, folgte dann auch noch der Aufbau der Rachegeschichte, wie man ihn diverse Male gesehen hat, wo dann der vorübergehend machtlose Held mit ansehen muss, wie seine Frau / Lieblingsnichte / der liebenswert tolpatschige Schoßhund oder gleich eine ganze Familie massakriert werden, weshalb er später den Freischein hat, den Mörder zu richten (»I promise you, I will end you!«).

Der Johnny-Cash-Song aus dem Trailer (passt auch textlich ganz gut) taucht im Film nirgends auf, stattdessen singt der Vorzeige-Bösewicht (Toby Kebbell) zum dudelnden Ghettoblaster einige Zeilen aus Psycho Killer von den Talking Heads und tanzt dabei in etwa so, als hätte man Joaquin Phoenix in seiner Joker-Rolle die Oberschenkel gebrochen (und dazu mit weißen Socken in Adiletten). Der Song ist ja per se gar nicht schlecht, aber der Einsatz vergleichsweise dumm. An dieser Stelle muss ich mal einen mitteldeutlichen Spoiler einbauen: Viele inszenatorische Mittel, die der Film einsetzt, werden im Verlauf der Geschichte als Entscheidungen der Leute hinter der falschen Realität, die Bloodshot / Garrison aufzudröseln versucht, »erklärt«. Das geht sogar so weit, dass man am Arbeitsplatz der RST (Rising Spirit Technologies) sogar ein Presseheft oder ähnliches von Bad Boys 2 (übrigens dem letzten Michael-Bay-Film, den ich im Kino sah) erheischen kann.

Aber in meinen Augen kann diese vermeintliche Meta-Ebene den Film nicht retten. Vin Diesel beschwert sich im Film mal, dass die für ihn geschaffene Welt aber nicht seine Welt sei, und diese Argumentation kann ich nur aufgreifen: diese Inszenierung ist nicht meine, sie könnte kaum weiter entfernt sein von dem, was ich mir von diesem Film erhofft habe.

Regisseur Wilson gibt an mit seinen Effekten, aber die Emotionalität bleibt auf der Strecke. Stattdessen werden gefühlt drei mal in anderen Filmen wiedergekäute one-liner abgesondert. Bloodshot ist so ein Film, wo man bei Zusehen auch in eine gewisse ungläubig-kopfschüttelnde Raserei getrieben werden kann. Wodurch man aber zumindest aus der lethargischen Monotonie wachgerüttelt wird.

Und manchmal bleibt sogar die Narration auf der Strecke. Es gibt diese Szene, wo drei Supersoldaten mit Enhancements in, an und um zwei hippe Industrie-Fahrstühle herum gegeneinander kämpfen. Man springt odr stürzt die Fahrstuhlschächte hinab oder klettert sie hinauf, Glas und Metall zerbirst, aber weder der immer wieder verzögerte Fall in die Tiefe noch die Bewegungen der beiden Liftkabinen ergeben abgesehen vom Mastrplan des Drehbuchs irgendeinen Sinn. Und es ist auch nicht so inszeniert, dass man der absurden Materialschlacht besonders gut folgen könnte.

Wo es um interessante moralische Fragen gehen könnte, interessiert man sich für keine der Figuren, und wenn es dann zu einem vermeintlich überraschenden Zueinanderfinden zweier Figuren kommt, mag es in einem Christopher-Nolan-Film (als ich auf den noch einen Pfifferling gab) ganz interessant sein, dass man exakt dieselben Sonnenuntergänge erneut bemüht und eine Off-Stimme vage die Möglichkeit bietet, dass Garrison erneut in einer Scheinrealität festhängt (weil das eben das Kern-Konzept des Franchise ist), aber who cares?

Den emotionalsten Moment im Zusammenhang mit dem Film bekommt man nur im Presseheft präsentiert. Vin Diesel soll mit seinem achtjährigen Sohn Vincent durch ein Großraumbüro mit lauter Entwicklungszeichnungen zum Film an den Wänden spaziert sein, und der Knabe soll seinem Papi gesagt haben »Daddy, I really want you to be Bloodshot.«

Nur ist das beileibe kein zwingender Grund, diesen Film zu drehen...

Demnächst (wahrscheinlich im April) in Cinemania 210:

Startaktuelle Rezensionen, u.a. zu Leif in Concert, Vol. 2 (Christian Klandt)

| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

209:

209: