| |

Bildmaterial © 2013 Sony Pictures Releasing GmbH

|

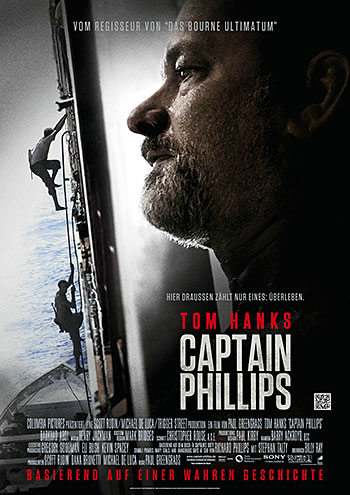

Captain Phillips

(Paul Greengrass)

USA 2013, Buch: Billy Ray, Vorlage: Richard Phillips, Stephan Talty, Kamera: Barry Ackroyd, Schnitt: Christopher Rouse, Musik: Henry Jackman, mit Tom Hanks (Captain Richard Phillips), Barkhad Abdi (Muse), Barkhad Abdirahman (Bilal), Faysal Ahmed (Najee), Mahat M. Ali (Elmi), Michael Chernus (Shane Murphy), Catherine Keener (Andrea Phillips), David Warshofsky (Mike Perry), Corey Johnson (Ken Quinn), Chris Mulkey (John Cronan), Yul Vazquez (Captain Frank Castellano), Max Martini (SEAL Commander), Omar Berdouni (Nemo), Mohamed Ali (Asad), Issak Farah Samatar (Hufan), Thomas Grube, Mark Holden, San Shella, Terence Anderson, Marc Anwar, David Webber, Amr El-Bayoumi, Vincenzo Nicoli, Kapil Arun, louis Mahoney, Peter Landi, Angus McInnes, Ian Ralph, Kristian Hjordt Beck, Kurt Larsen (Maersk Alabama Crew), 134 Min., Kinostart: 14. November 2013

Paul Greengrass ist ein Experte für politische Action-Filme. Ein Genre, das sich oft als reaktionär und dumm erweist, wächst unter seiner Ägide über sich hinaus. Die Filme um Jason Bourne haben allen Geheimagenten mit den Initialen »JB« einen neuen Lebenswillen verschafft, und schon zuvor gewann Greengrass für Bloody Sunday (den vielleicht nicht jeder als Actionfilm einstufen würde) in Berlin die Goldene Kamera. Seine Vorliebe für nicht gänzlich fiktive Helden fand in United 93, der Geschichte um jenes Passagierflugzeug, dessen Gefangene sich am 11. September 2001 gegen den Terror auflehnten, seinen Höhepunkt, und wenn man mal vom Titelhelden Tom Hanks absieht, ähneln sich United 93 und Captain Phillips durchaus. In beiden Fällen geht es um ganz alltägliche, unfreiwillige Helden, die sich entgegen katastrophale globale Strömungen stellen. Captain Phillips war der Kapitän des unter US-Flagge stehenden Containerschiffs MV Maersk Alabama, des ersten amerikanischen Frachtschiffs, das in einem Zeitraum von zwei Jahrhunderten von Piraten geentert wurde.

Wo sich bei United 93 die Fiktionalität daraus erwächst, dass es keine Überlebenden gab und nur wenige Handy-Gesprächsfetzen und äußere bzw. nachträgliche Beobachtungen, die Aufschluss über die Ereignisse an Bord geben können, offenbart der Film Captain Phillips einen unmerklichen mehrfachen Filter, obwohl er auf einem Augenzeugenbericht aufbaut. Der reale Richard Phillips schrieb mit einem Co-Autor ein Buch über seine Erfahrungen: A Captain's Duty: Somali Pirates, Navy SEALS, and Dangerous Days at Sea. Darauf basierend schrieb Billy Ray (State of Play, The Hunger Games) ein Drehbuch, das – so ist der Eindruck – sich unauffällig den Anforderungen einer Spielfilm-Dramaturgie unterwirft. Das beginnt bereits mit dem Einsetzen der Handlung, das – ganz wie in United 93 – bereits viel früher einsetzt, um den drohenden Konflikt, das Aufeinandertreffen der Konkurrenten aufzubauen. So sieht man, wie sich Phillips (Hanks) von seiner Frau (Catherine Keener in einer Winzrolle, die dennoch unverzichtbar scheint) zum Burlington Airport fahren lässt, wobei man im Auto noch über alltägliches und die Familie (zwei Kinder) spricht. »Both our kids are doing great.« Selbst, wenn das ein authentischer Dialogsatz des vorerst letzten Gesprächs mit seiner Frau gewesen sein sollte, zeugt dies doch von einem eher plumpen Aufbau des Drehbuchs, das sich bemüht, eine gewisse Fallhöhe für den Titelheld aufzubauen. Um sich mit dem unscheinbaren Captain zu identifizieren, genügt die bloße Besetzung nicht mehr (von diesem Stadium ist Hanks mittlerweile weit entfernt), man muss auch wissen, was für ihn alles auf dem Spiel steht.

Konsequenterweise wird dieser Szene eine »Rekrutierung« von somalischen Piraten gegenübergestellt, die vermutlich weniger fundiert ist, was die Augenzeugen angeht (zumindest Buchautor Phillips war ganz sicher nicht dabei), dafür aber durch die unbekannten Darsteller eine gewisse Authentizität gewinnt. Als Zuschauer wird man mit gänzlich unbekannten Gesichtern konfrontiert, und ahnt, dass einige davon in den nächsten gut zwei Stunden eine Rolle spielen werden, doch wie in einer Casting-Show hat man noch keinen Schimmer, auf wen man jetzt genau achten muss. Einzig die Inszenierung leitet den Blick auf jene »auserwählten« Somalis (die Piraten arbeiten nicht selbstständig, sondern haben sozusagen einen »Zuhälter«, der sie mit einigen Hinweisen und Verhaltensregeln losschickt), die, unentwegt ein pflanzliches Aufputschmittel kauend, im Folgenden im Grunde genau wie Captain Phillips und seine Crew (und später die Navy S.E.A.L.s) nur versuchen, ihren Job zur Zufriedenheit auszuführen.

Nach dieser Intro setzt das Geschehen ein und Hanks entspricht ganz seiner Rolle eine alltäglichen Helden. Im Gegensatz zu seiner eher phlegmatischen Crew ist er von Anbeginn besonders aufmerksam, drängt seine Untergebenen, die Kaffeepausen nicht über Gebühr auszudehnen und macht sich durch Sicherheitsübungen auch nicht eben beliebt. Ob dieses Verhalten typisch für nautisches Führungspersonal ist, das sich ja für so einen Posten auch erst qualifizieren muss, ist für den Film nicht von Interesse. Fest steht, Buchautor Phillips und Oscar-Preisträger Hanks sind Helden, die sich nur deshalb durchsetzen, weil sie immer auf der Hut sind.

So führt ein Funkgespräch, bei dem ein laut Radar die Maersk Alabama verfolgendes Schiff den Statuten entsprechend gemeldet wird, zunächst zu einer abwesenden Meldestelle und dann zu dem Hinweis, dass es sich vermutlich nur um Fischer handelt. Doch Hanks und der Zuschauer sind sich einig: »They're not here to fish.«

Die Einstellung mancher Crewmitglieder (»I’m a union man for 25 years. I don't get paid enough to fight pirates.«) erinnerte mich sehr an Ridley Scotts Alien, wo die unfreiwilligen Helden (die größtenteils als Alienfutter enden) auch vor allem an einem reibungslosen, nicht über Gebühr anstrengenden Arbeitsverlauf interessiert waren, und höchstens für Bonuszahlungen bereit waren, bestimmte Wagnisse einzugehen. Doch eine Raumschiffbesatzung ist ja aus Zuschauersicht schon automatisch heldenhaft.

Wie Greengrass und sein Drehbuchautor langsam die Spannung erhöhen (es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass auch in Phillips-Buchbericht der Rhythmus bereits so ausgefeilt war), das macht aus dem Film ein durchaus positives Erlebnis. Der reale Spielort verleiht dem Geschehen eine erfahrbare Räumlichkeit, die im heutigen Mainstreamkino voller Close-Ups, Schnitte und Spektakel-CGI-Shots fast ausgestorben ist. Und selbst, wenn man Tom Hanks angesichts seiner reichlich durchschnittlichen Filmographie für etwas überschätzt einstuft, muss man doch attestieren, dass er den zunehmend verzweifelten, zu Opfer bereiten Captain mit den sich stetig erweiternden Schweißflecken eines für Action-Filme heutzutage ungewöhnlichen Körperbildes überzeugend darstellt. Man könnte vermutlich zwanzig bedeutsamere schauspielerische Leistungen der aktuellen Saison benennen, doch für die Mitglieder der Academy dürfte diese Rolle zumindest eine weitere Oscarnominierung wert sein.

Was das insgesamt positive Bild des Films etwas ramponiert (und ich verrate über den besten Teil, die atemberaubende Stunde in der Mitte, ganz bewusst nichts), sind die Kleinigkeiten. Etwa die Momente im Drehbuch, wo offenbar die Einschätzung der Intelligenz der Zuschauer und der Somalis in keinem Verhältnis zueinander stehen. So oft, wie Hanks/Phillips lauthals betont, auf welchem Sitz des Rettungsbootes er sich setzt, und dass er die Warnweste angezogen hat »wie es von ihm verlangt wurde«, hätte jeder Pirat stutzig werden müssen – und zumindest Barkhad Abdi als »Muse« zeichnet sich durch eine Intelligenz aus, die ihm zum ernstzunehmenden Kontrahenten Phillips macht. Und ein Detail, auf den mich erst meine Kinobegleitung aufmerksam machte, zeugt dann zum Schluss leider doch davon, dass die Rauminszenierung zu wünschen übrig lässt. Man achte mal darauf, wie sich die Scharfschützen der Navy positionieren und welche Aufgabe sie so bewältigen wollen. Es mag ja in Maßen nachvollziehbar sein, wenn man die Zuschauer nicht mit technischen Details überfordern will, doch auch hier – und beim gegen Ende sehr aufdringlichen Musikeinsatz – gelingt es dem Film dann nicht, der herkömmlich inszenierten Masse zu entkommen.

Der scheinbare Widerspruch zwischen dem (ehemaligen) Superstar in der Hauptrolle und den unzähligen unbekannten Darstellern in wichtigen Rollen, die aber oft nicht einmal durch einen Rollennamen »veredelt« werden (die großartig professionell vorgehende Sanitäterin, die »Chief O'Brien« genannt wird, sucht man in den Stabangaben vergebens), funktioniert allerdings im Film ziemlich gut, und man muss davon ausgehen, dass die allermeisten Regisseure (wenn sie überhaupt mit so einem Budget hantieren dürfen) sich nicht auf solche Arbeitsbedingungen eingelassen hätten. Und hier unterscheidet sich Greengrass von jenem Gewerkschaftler, der nur das leistet, wofür er bezahlt wird. Und das zeichnet, ungeachtet der paar Schwächen, einen guten Regisseur aus. Den eigentlichen – und unbedingt sympathischen – Helden des Films.