Bildmaterial © 2013 UNTITLED RICK HOWARD COMPANY

Courtesy of Warner Bros. Pictures

Photo Credit: Merrick Morton

|

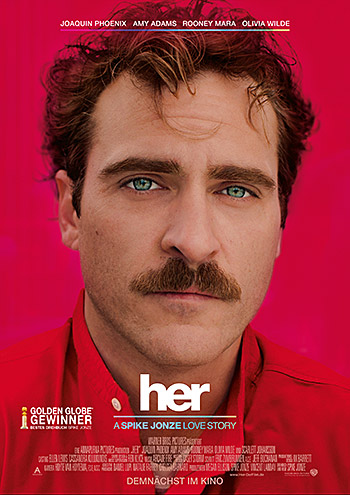

Her

(Spike Jonze)

USA 2013, Buch: Spike Jonze, Kamera: Hoyte Van Hoytema, Schnitt: Jeff Buchanan, Eric Zumbrunnen, Musik: Arcade Fire, Kostüme: Casey Storm, Production Design: K.K. Barrett, Art Direction: Austin Gorg, Set Decoration: Gene Serdana, Design »Alien Child«: Titmouse, Inc., Design »Perfect Mom«: Passion Pictures, mit Joaquin Phoenix (Theodore Twombly), Amy Adams (Amy), Rooney Mara (Catherine), Matt Letscher (Charles), Chris Pratt (Paul), Laura Kai Chen (Tatiana), Portia Doubleday (Isabella), Olivia Wilde (Blind Date), May Lindstrom (Sexy Pregnant TV Star), Gracie Prewitt (Birthday Girl Jocelyn), Robert Benard (Editor Michael Wadsworth), Lisa Cohen (Michael Wadsworth's Wife), Evelyn Edwards (Mother Who Dated Pricks), Steve Zissis (New Sweet Boyfriend of Mother Who Dated Pricks), Claudia Choi (Uncomfortable Waitress) und den Originalstimmen von Scarlett Johansson (Samantha), Kristen Wiig (SexyKitten), Adam Spiegel [d.i. Spike Jonze] (Alien Child), Brian Cox (Alan Watts), Soko (Isabella), Bill Hader (Chat Room Friend #2), Artt Butler (Text voice), 126 Min., Kinostart: 27. März 2014

Her ist ein Film, der das Visuelle und Akustische oft trennt, jedoch in beiden Bereichen brilliert. In einer oft nur geringfügig weitergedachten Zukunftswelt hat man statt Smartphones eher einen Bluetooth-mäßigen Knopf im Ohr, mit dem man, in sich gekehrt (schön die Einstellung in einer vollen U-Bahn) die Welt wahrnimmt. Über eine Freisprechanlage, die erstaunlicherweise nicht zu einem riesigen Stimmenwirrwarr führt, kann man so seinen eigenen melancholischen Soundtrack wählen, die Mails und Anrufe checken oder die Nachrichten aussuchen, die von Interesse sind (und wenn es neue provokante Nacktfotos einer Schauspielerin gibt, kann man sein größtenteils in der Hosentasche vergessen ruhendes Smartphone immer mal kurz herausholen, um die visuellen Aspekte nicht komplett aus den Augen zu verlieren).

Her erzählt von einer Welt wie der unsrigen, wo der technologische Fortschritt dafür sorgt, dass man sich nicht mehr verirren muss, man jederzeit mit jedem kommunizieren kann, aber die automatisierte Individualisierung die zwischenmenschliche Kommunikation auch zu einem Problem anwachsen lässt, das man dann wieder durch bestimmte »Apps« und Services zu kompensieren versucht.

Theodore Twombly (Joaquin Phoenix) arbeitet etwa bei dem aus einem Großraumbüro fungierenden Dienstleister beautifulhandwrittenletters.com, wo er mit Einfühlungsvermögen, Routine und einer gewissen romantischen Inspiration für zahlende Kunden Briefe verfasst, teilweise schon seit Jahrzehnten für die selben, offenbar zufriedenen Kunden. Dies geschieht übrigens auch größtenteils akustisch. Theodore diktiert, der Computer schreibt. Und im Verlauf des Films fragt man sich irgendwann, ob Theodores Beitrag überhaupt noch notwendig ist.

Denn der Status Quo des technologischen Fortschritt wird an dieser Stelle über eine Marktneuheit neu definiert. Der OS ist eine Art hochgezüchtetes Tamagotchi, dabei aber so hip wie ein IPhone: »It's not just an operating system, it's a consciousness.« Nach einer kurzen Befragung (inkl. der seit Blade Runner obligaten psychoanalytisch verkürzten Frage nach der Beziehung zur Mutter) wird für jeden User seinen eigener OS erschaffen, ganz den (manchmal unausgesprochenen) Wünschen des Kunden entsprechend. So hat »Samantha« etwa die Stimme einer Frau (Scarlett Johansson) und wählt diesen Namen eigenverantwortlich, indem sie in Sekundenbruchteilen ein Lexikon mit Babynamen durchsuchte. Dass sich Theodore, der beim nächtlichen Telefonsex über eine Dating-Site gelegentlich auch nicht mehr als eine körperlose angenehm klingende Stimme wahrnimmt, in Samantha verliebt, ist hier gar nicht das Problem. Oder der freudige Twist. Das Problem ist, dass sich Theodore nie hundertprozentig sicher ist, ob Samantha auch ihn liebt – oder einfach nur so programmiert ist. Und ob er sie nur liebt, weil sie exakt seinen Wünschen nachempfunden ist. Ist sie L.I.S.A. – der helle Wahnsinn oder Frankensteins Braut? Oder doch eben nur Samantha? Und der freudige Twist (für den man Samantha durchaus lieben kann) ist, dass sie ihm das Selbstvertrauen gibt, das ihm seit der gescheiterten Ehe mit seiner Jugendliebe Catherine (Rooney Mara) fehlt, dass sie ihn jederzeit unterstützt, ihn fordert und verändert – und zwar ohne dabei Ansprüche und Bedingungen zu äußern, wie es in einer »normalen« Beziehung wäre. Er kann eben so viel oder so wenig auf Samantha zurückgreifen, wie er es als angemessen empfindet. (Zumindest entwickelt sich der Film zunächst so …)

Doch Spike Jonze, der offenbar einiges von Charlie Kaufman, dem Autor seiner ersten zwei Spielfilme (Being John Malkovich und Adaptation) gelernt hat und der Anfang März zusammen mit dem Ehepaar Lopez (für »Let it go«) einer der Oscar-Gewinner war, denen ich den Preis gegönnt habe wie schon lange nicht mehr, beschränkt sich nicht darauf, über versierte Dialoge etwas über Beziehungen und Intimität auszusagen. Er liefert auch den »visuellen Soundtrack« zu dieser Geschichte, die auch als Hörspiel oder als Dauerbetrachtung des Gesichts von Joaquin Phoenix (angesichts dessen früherer Rollenauswahl erscheint das unglaubwürdig, aber man revidiert dieses Urteil recht schnell) hätte funktionieren können.

Es gibt keinen Film auf der Welt, bei dem ich so gerne einen fetten Bildband betrachten (oder – noch besser – eine »guided tour« unternehmen) würde, um Bild zu Bild zu erfahren, wie viel aus dieser leicht extrapolierten Welt bereits real in einem in den letzten zehn bis 15 Jahren hochgezogenen Stadtteil von Shanghai existiert, was aus Los Angeles übernommen wurde und was noch per CGI dazuerfunden wurde. Spezialeffekte gehören zum Genre Science Fiction ja dazu, aber die besten Spezialeffekte sind seit Beginn der Filmgeschichte jene, die man nicht nur nicht als solche erkennt, sondern bei denen man nicht mal erkennt, dass es welche sind. Und bei Her kann man sich die ganze Zeit an den Hintergründen sattsehen, die wirklich visionär sind. An manchen Stellen fühlte ich mich durch gewisse strahlende Pastelltöne in Kombination mit der Tonspur an Paul Thomas Andersons Punch-Drunk Love erinnert, der dieselbe Wärme ausstrahlt, die das steril wirkende Äußere durchdringt und wie ein Farborgasmus zum Zerbersten bringt. Und auch bei Anderson geht es um eine vorsichtige Annäherung unter Neurotikern, Adam Sandlers dort von Herzen kommendes »I wanna smash your fucking head with a sledgehammer« entspricht hier Joaquin Phoenix' tiefempfundener Äußerung »I wanna be … like … a dragon. So I can rip you apart and destroy you« oder Rooney Maras »I love you so much, I'm gonna fuckin' kill you«. Echte Gefühle gehen halt voll auf die Fresse.

Visuell bietet der Film noch so einiges: Zwei großartige Computerspiele, die viel über diese Welt aussagen, eigentümliche Piktogramme, gleichsam absurd wie durchdacht wirkende Kostüme, bei denen selbst eine Sicherheitsnadel als ultimatives Accessoire nicht zum Sparwitz verkommt, oder – mein persönlicher Favorit – eine Welt fast ohne Lippenstift. Vielleicht hat man mit einem kaum erkennbaren, sehr subtilen Lipgloss gearbeitet, und in manchen Einstellungen wirkt es auch so, als glänze die Haut »um die Lippen herum« ein wenig, aber wo aufdringliche rote Lippen und zuviel Augen-Make-Up in der retuschierten Medienwelt eine kranke Normalität darstellen, kann man in diesem Film bewundern, wie großartig Frauen wie Amy Adams oder Olivia Wilde aussehen können, wenn man sie zur Abwechslung mal nicht aufmotzt wie einen gepimpten Rasenmäher. Sogar an Männer mit eigentümlichen Schnurrbärten kann man sich in den zwei Stunden gewöhnen. Die Sache mit dem (bzw. ohne den) Lippenstift ist vermutlich das abwegigste Detail, für das man sein Zuschauerherz an einen Film verschenken kann, aber ich stehe dazu.

Das Verschmelzen von SciFi mit Liebesgeschichten ist in den letzten Jahren vielleicht eine Spur zu vehement umgesetzt worden, aber ich empfinde es als eines der gelungensten Genre-Mash-Ups überhaupt: Wall-E, Mr. Nobody, Source Code, in Ansätzen auch Gravity, Robot & Frank oder Dr. Horrible's Sing-Along Blog. Das Phänomen der romantischen Liebe mit dem aktuellen (bzw. vorhersehbaren) Stand der Technologie zu verbinden, spricht viele Zuschauer an.

Und Jonze, der mit seinem ersten Originaldrehbuch wirklich eine »Reifeprüfung« besteht, investiert hier viel und »versteckt« sogar einige seiner kolossalsten Ideen, statt damit anzugeben. Weshalb der Film vielleicht auch nicht so begeistert aufgenommen wird, wie er es verdient hätte, denn es fällt allzu leicht, sich von der hippen Parallele zum Apple-Wesen »Siri« (Jonze versichert, dass er bereits an dem Konzept arbeitete, bevor man davon je gehört hatte) oder dem angedeuteten, bei dieser Interpretation etwas aufgesetzt wirkenden »Happy End« zu distanzieren, während manchem Zuschauer die pure Genialität des Films vielleicht gar nicht so aufgeht, weil vieles so nah am eigenen Leben ist. Aber allein die Idee einer Computerentität, sich für das Ausleben körperlicher Fantasien eines Menschen als »Instrument«, als »Verlängerung« der eigenen Extremitäten zu bedienen, das ist schon allein einen Oscar wert.

Ursprünglich sollte Samantha übrigens von Samantha Morton gesprochen werden, aber irgendetwas lief schief, und im Nachhinein bilde ich mir ein, dass der Film noch eine Spur besser geworden wäre, wenn man nicht mehrfach vor dem »inneren Auge« das Gesicht von Scarlett Johansson gehabt hätte, aber das ist eigentlich nur Makulatur. Bisher der beste Film des Jahres. Emotionen, Ideen, Visionen, und dazu noch einen Batzen Bescheidenheit.