| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

19. März 2019 | Marc Degens (Twin Peaks), Elisabeth Nagy (Fisch lernt fliegen), Ulrike Schirm (Destroyer) und Thomas Vorwerk (Rest) für satt.org | ||||||||

|

|

|

|

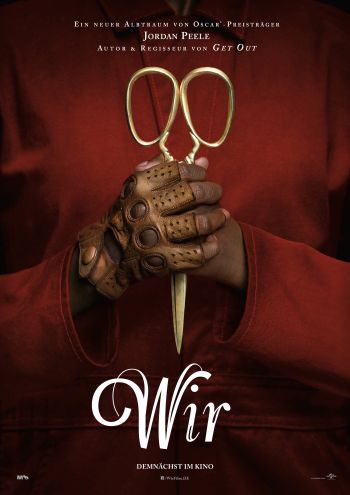

Wir

(Jordan Peele)

Dt. Titel: Wir, USA 2019, Buch: Jordan Peele, Kamera: Michael Gioulakis, Schnitt: Nicholas Monsour, Musik: Michael Abels, Kostüme: Kym Barrett, Production Design: Ruth De Jong, mit Lupita Nyong'o (Adelaide Wilson), Winston Duke (Gabe Wilson), Shahadi Wright Joseph (Zora), Evan Alex (Jason), Elisabeth Moss (Kitty Tyler), Tim Heidecker (Josh Tyler), Cali Sheldon (Becca Tyler), Noelle Sheldon (Lindsey Tyler), Yahya Abdul-Mateen II (Adelaide's Father), Anna Diop (Adelaide's Mother), Kinostart: 21. März 2019

Bei dieser Kritik habe ich mir mal etwas vorgenommen. Ich will einerseits nicht den Fehler begehen, den sogar die betreuende Presseagentur als notwendigen selling point (fehl)einschätzt: nämlich die erzählerische Kernidee des Films spoilen. Diese wird zwar im Prolog des Films vage angedeutet, kommt aber eigentlich erst nach einer guten halben Stunde (gefühlte Zeit) voll zum Tragen..

Ungeachtet dieser Einschränkung will ich dennoch eine vorsichtig formulierte Interpretation anreißen, die sich im günstigsten Fall erst nach Sichtung des Films für die Leser*Innen voll erschließt.

Aus zweiter Hand habe ich über den Film erfahren, dass Regisseur, Produzent und Drehbuchautor Jordan Peele (Get Out) ungern Hilfestellung zu (zwangsläufig entstehenden) Fragen über den Film liefert, er aber darauf pocht, sich alles genau überlegt zu haben.

Eine der zahlreichen filmischen Inspirationen (viele werden gleich noch aufgeführt, die erstgenannte ist definitiv nicht die für die Handlung wichtigste) Jordan Peeles ist George A. Romeros Night of the Living Dead, dazu sagt er Folgendes: »That movie was about race even though they don't really talk about race in the film. I wanted to follow that approach with this movie.«

Von Jordan Peele erwartet man nach Get Out natürlich keinen Deut weniger als eine weitere Auseinandersetzung mit der »Rassenfrage«, wie allegorisch und »versteckt« sie auch ausfallen mag. Das Presseheft zu Us habe ich mal etwas eingehender studiert, weil ich davon ausging, dass man sich besonders auf die Texttafeln zu Beginn des Films beziehen wird. Diese werden aber komplett ignoriert und ich ärgere mich, dass ich die drei Sätze nicht exakt mitgeschrieben habe. Es geht darin um mysteriöse unterirdische Gänge, die den nordamerikanischen Kontinent durchziehen sollen. »Many have no known uses at all...«

Solche Einstiegsworte sind eigentlich immer wichtig für die nachfolgenden Filme, und durch die afroamerikanische Prägung des Films bedurfte es eigentlich nicht einmal des im Bücherregal des Strandhauses der schwarzen Musterfamilie aufblitzenden Buches The Slave Trade, um sich an alte Mythen und Legenden über die einstige »Untergrundbewegung« der drangsalierten schwarzen Bevölkerung zu erinnern.

Wenn dann im Film auch noch eine mysteriöse, »The Tethered« genannte Gruppe auftaucht, die ein eher geringfügiges Handlungselement aus Peter Pan zu einer fetten Allegorie ausrollt, wird aus dem »popcorn art film«, den der Regisseur auch gern als »R-rated Amblin film« etwas mehr. Die konzeptuelle Handlungsspiegelung, die viel interessanter ist als das ziemlich spektakuläre, aber eher popcorn-zentrierte letzte Drittel des Films, ist mir selbst auch erst mit Verspätung aufgefallen, weil man sich viel zu sehr auf die Gruseldetails konzentriert.

Die im Zentrum des Films stehende schwarze Familie Wilson hat nämlich ein weißes Gegenstück, die Tylers, die vor allem oberflächlicher wirken. Winston Duke (der M'Baku aus Black Panther) formuliert bei seiner darstellerischen Herangehensweise an seine Rolle des Familienvaters Gabe Wilson einen symmetrischen Kernaspekts des Films, den viele Zuschauer angesichts des späteren Handlungsverlaufs aus den Augen verlieren werden:

The Tylers are Gabes best friends, but not his family's best friends. Gabe's friendship with Josh Tyler is a reflection of Gabe's deep need to have an attachment or proximity to what he views as potential perfection. Gabe thinks the Tylers' family is perfect. They're this white, rich, upper-middle-class family, and Gabe wants to hang out with them because he thinks it will rub off on him and his own family. In that relationship, though, the Tylers can be a bit condescending, and it might not be very healthy for Gabe and his family, long-term.

Das entspricht dann, um anderthalb Ecken gedacht, jenem race approach von Romeros Zombie-Original, der durch die staatliche Erschießung zum Schluss (ähnlich auch in der tollen Comicserie Shade the Changing Man von Peter Milligan) noch viel deutlicher ist als in Us, weil sie dort viel zentraler eingesetzt wird, eher der »Moral von der Geschicht« entspricht.

Wenn die Handlung von Us abbrechen würde mit jenem Moment der »Ruhe« (ob vor oder nach dem Sturm, wird sich noch zeigen), wenn die Familie Wilson im Strandhaus der Familie Tyler verharrt, hätte mir der Film ungleich besser gefallen. Und die durchaus starke Allegorie (wenn sie auch Get Out sehr deutlich gespiegelt hätte und den Regisseur in eine ähnliche künstlerische Sackgasse getrieben hätte wie einst M. Night Shyamalan) wird durch die Mainstream-Spannungsdramaturgie im Schlussdrittel quasi verwässert bis komplett überschattet.

So, wie Us jetzt in seiner Gesamtheit wirkt, geht es zwar immer noch um die dunkleren Aspekte des American dream (»it's about how the things we think we've gotten away with come back to haunt us«, formuliert es Produzent Ian Cooper), aber der Film ist eher ein wildes Konglomerat von zusammengefügten Ideen, die längst nicht alle so gut funktionieren wie die Elemente, die mein Interpretationsansatz betont.

Da gibt es etwa die »Zufallsschiene«, die nur solange interessant ist, wie man im Kinosaal herausbekommen will, worum es eigentlich geht: eher ein oberflächlicher Spaß. (Für die Leser*Innen, die wie ich »Bibelfestigkeit« nicht zu ihren Kerntugenden zählen, habe ich auch Jeremiah 11:11 rausgesucht - in der Luther-Übersetzung heißt die Stelle: »Darum siehe, spricht der HERR, ich will Unheil über sie kommen lassen, dem sie nicht entgehen sollen; und wenn sie zu mir schreien, will ich sie nicht hören« - vielleicht im Kern als tagline verwendbar und auch zu meiner Interpretation passend. Aber kein richtiger Bringer.)

Gleich zu Beginn wird man durch die Schnittkante vom Prolog zum Vorspann überdeutlich auf Alice in Wonderland gestoßen (weiße Kaninchen und ein Spiegelkabinett), aber abgesehen davon, dass die Karnickel ein visuell hübsches Motiv sind, habe ich die Absicht dahinter nicht einmal im Ansatz durchdrungen. Um ein Trio von Disneyfilmen zusammenzubekommen, musste ich auch mal an Pinocchio denken (die bösen Kinder, die sich in Esel verwandeln), aber das war dann auch eher eine Spur, die im Sand verläuft.

Deutlicher als in Get Out erweist sich Jordan Peele hier als Designwütiger. Nicht nur der Soundtrack ist minutiös durchdacht, Peele bezieht sich vor allem auf den Look verschiedener Filme. Zu seinen offensichtlichen Inspirationen zählen neben Funny Games und Black Swan auch Regisseure wie Steven Spielberg (hat eine Danksagung, womöglich nicht nur wegen des Jaws-Tieschörts), Stanley Kubrick (The Shining) und Alfred Hitchcock (The Birds). Doch abgesehen von der zentralen Allegorie, die für mich der große Pluspunkt des Films ist, verzettelt sich Peele in lauter Kleinigkeiten, die vielleicht visuell einprägsam sind, aber auch nicht unbedingt von einer inszenatorischen Stärke getragen werden.

Der Grund, warum der Prolog 1986 spielen muss (auch, wenn dadurch Lupita Nyong'o gut fünf Jahre zu jung für ihre Rolle ist), das Schlussbild mit den Hubschraubern und die viel zu durchgestylten Passagen in der »Unterwelt« - dieser Patchwork-Teppich an zusammengetragenen Motiven macht den Film etwas kaputt und betont eben den Popcorn-Aspekt, wenn alles solange ganz interessant ist, wie man in den Kinosessel gedrückt auf die Leinwand starrt (was übrigens auch durch die sehr bedingt passenden »cool-witzigen« Stellen geschmälert wird).

Im Nachhinein treten die Schwächen Peeles, die man bei allem Respekt für den tollen Grundansatz auch schon in Get Out beobachten konnte, hier nur noch deutlicher hervor. Ich kann nicht für die Mehrheit der zahlungskräftigen Kinogänger sprechen, aber sein Rassendiskurs ist für mich weitaus wichtiger als seine Affinität zum Genre-Unterhaltungskino. Und ich bin mir fast schon sicher, dass im weiteren Verlauf von Peeles Karriere der Unterhaltungsaspekt die (ohnehin versteckte) Botschaft immer mehr überschatten wird. Schade.

Twin Peaks, Staffel 3

(David Lynch und andere)

Text von Marc Degens

Edgardo kommt mit vier neuen Bieren zum Tisch und reicht mir das Ückendorfer. Genoveva, Suuk-Yin, Edgardo und ich stoßen miteinander an.

Wie hat euch eigentlich die dritte Staffel von Twin Peaks gefallen, fragt Edgardo.

Super, antwortet Genoveva. Es gab zwar einige Längen und Durchhänger, etwa bei den Szenen mit Dougie Jones und mit Audrey, dafür aber auch etliche geile, abgefahrene Momente und unglaublich viele brillante Ideen und Szenen.

Absolut genial war ja die Folge acht, sagt Suuk-Yin, das war ein richtiger, in sich abgeschlossener Spielfilm. Mit echtem Bob-Horror, Nine Inch Nails und diesem langen surrealen Bildertrip zu der Penderecki-Musik.

Threnody for the Victims of Hiroshima, sagt Genoveva.

Edgardo nickt.

Wie das Ende von Stanley Kubricks Zweitausendeins, sage ich.

Absolut, stimmt Edgardo mir zu.

Die Staffel war auch ganz anders, als ich erwartet hatte, meint Suuk-Yin. Und das ist natürlich das Beste, wenn ich als Zuschauerin wirklich überrascht werde.

MEAN-MEAN-MEAN-MEAN-GIRL. Nach dem grauenhaften Lied folgt jetzt ein noch grauenhafteres Lied von Oasis.

Das ist wieder diese üble Playlist, sagt Edgardo gequält. The Worst Of The Best.

Ja, furchtbar, sagt Suuk-Yin.

Fantastisch war ja auch das Ende von Twin Peaks, fährt Genoveva fort. Besonders die vorletzte Folge, und wie es Lynch geschafft hat, den Mythos weiterzuspinnen und zu vollenden.

Parallel zum Seriengucken habe ich mir auch immer die Youtube-Filme von Pete Peppers angeschaut, sage ich. Kennt ihr die?

Natürlich, antwortet Genoveva. Das war überhaupt das Geilste. Dieses tagelange Mitspekulieren nach jeder ausgestrahlten Folge. Was bedeutet das alles?

Und wie geht es weiter, sagt Suuk-Yin.

Und das Suchen und Finden der Easter Eggs, ergänze ich.

Total, antwortet Genoveva.

Schade, meint Edgardo, dass man eine solche Komplexität nicht in Comicform schaffen kann. Denn dafür reicht eine einzelne Graphic Novel nicht aus.

Aber das gibt es doch schon längst, protestiert Suuk-Yin. Etwa bei Calvin und Hobbes. Oder Donald Duck von Carl Barks.

Oder Corto Maltese, sagt Genoveva

Und vielen Superheldencomics, sage ich.

Edgardo hebt die Hände und ergibt sich.

Stimmt, sagt er und greift sein Bier. Ihr habt natürlich recht.

Die Tür geht auf und Vlad betritt das Sadie. Er läuft breit grinsend zu unserem Tisch und stellt seinen Gambenkoffer an die Wand.

Soeben habe ich beschlossen, sagt er stolz, meinen neuen Comic nicht als Heft, sondern als Fidget Spinner zu veröffentlichen.

Geile Idee, sage ich und greife mein Ückendorfer.

(unschuldigen.tumblr.com).Fisch lernt fliegen

(Deniz Cooper, Perspektive Deutsches Kino)

Rezension von Elisabeth Nagy

Deutschland 2019, Buch: Salka Weber, Deniz Cooper, Kamera: Alex Haspel, Schnitt: Jan Zischka, Musik: Kyrre Kvam, Kostüme: Salka Weber, Deniz Cooper, Maske: Salka Weber, Production Design: Deniz Cooper, mit Salka Weber, Alessandro Bressanello, Julia Edtmeier, Florian Carove, Pino D'Angio, Dominic Oley, Marsha Fenwick, Stan Fenwick, Gustavo Frigerio, Somerset Barnard, 65 Min.

Eilige Schritte kreuz und quer. Wir sind in Venedig. Das Venedig der Touristen. Wie ein Echo, das nur im Kopf klingt. Das Venedig in Fisch lernt fliegen ist menschenleer. Ein Blick fällt auf eine junge Frau (Salka Weber), es ist der Blick der Kamera, derweil der Schnitt versucht, sie einzufangen, während sie die Gassen abläuft. Sie kam in die Stadt der Kanäle und Gondeln, um ihren toten Goldfisch dem Meer zu überantworten. Mit ausgestreckter Hand steht sie nun da, sie steht da, sie steht da. Die Hand immer noch ausgestreckt. Sie steht da.

Ihr Goldfisch ist tot. Sie ist also traurig. Es ist so traurig. Aber Fisch lernt fliegen ist kein trauriger Film, eher eine Achterbahnfahrt durch die Gefühlswelt. Angst und Verzweiflung und Melancholie und Heiterkeit und Ausgelassenheit. Bis! »Wir waren nicht zu übermütig«, steht an der Wand im verwüsteten Hotelzimmer. Die junge Frau probiert jedes Gefühl wie ein Kostüm an, ob es ihr passt, während sie ihre Grundstimmung als Unterkleid anbehält. Kann ein anderes Gefühl ihrer Wirklichkeit entsprechen? Ist das sie, die auf der Piazza tanzt? Ist das sie, die mit einem desillusionierten Schriftsteller zusammentrifft?

© Deniz Cooper

Deniz Cooper und Salka Weber, die hier die Hauptfigur spielt, haben ein beschwingtes Stück Kino inszeniert, das mehr mit dem italienischen oder dem französischen Kino gemein hat als mit dem deutschen. Ein wenig schwingt Schwermut mit hinein, aber das Gefühlschaos löst sich von jedem Anker und bleibt flatterhaft. Keine Filmhochschule, kein Fernsehsender, niemand hat den beiden rein geredet. Cooper ist seit Jahren als Schauspieler unterwegs, hat das Filmemachen aber auch von der anderen Seite her erkundet. Salka Weber kommt vom Theater. Venedig ist ihre Bühne. Und doch machen sie diese Bühne mit Blicken und Schnitten und den Liedern von Pino D'Angiò zu einem Karussell der Bilder. Traurig und übermütig, alles zur gleichen Zeit.

|

Das Haus am Meer

(Robert Guédiguian)

Originaltitel: La villa, Frankreich 2017, Buch: Robert Guédiguian, Serge Valletti, Kamera: Pierre Milon, Schnitt: Bernard Sasia, Production Design: Michel Vandestien, mit Ariane Ascaride (Angèle), Jean-Pierre Darroussin (Joseph), Gérard Meylan (Armand), Anaïs Demoustier (Bérangère), Jacques Boudet (Martin), Robinson Stévenin (Benjamin), Tregouët (Yvan Yann), Genevìeve Mnich (Suzanne), Fred Ulysse (Maurice), Diouc Koma (Officer), Haylana Bechir, Diouc Koma, Ayoub Oaued, Giani Roux, 107 Min., Kinostart: 21. März 2019

Das vielsagendste Zitat zu diesem Film stammt von einer ausnahmsweise anonym bleibenden Kollegin: «Ich fand den gut, aber ich kann mich an nichts erinnern.»

Laut Presseheft hat Regisseur Robert Guédiguian ein besonderes Faible für »in Marseille angesiedelte Sozialdramen mit starker Sympathie für benachteiligte Gruppen wie Arbeiter oder Einwanderer«. Dazu gehört offensichtlich auch der vor zwei Jahren in Venedig im Wettbewerb gelaufene La villa, der an einer relativ zentralen Stelle auf einen gut dreißig Jahre alten Kurzfilm des Regisseurs (Ki lo sa) aufbaut, der zumindest die selbe Schauspielerkonstellation und den gemeinsamen Drehort aufweist, wodurch man hübsch in der Vergangenheit und auf jüngeren Gesichtern schwelgen kann.

Eine malerische Bucht nahe Marseille führt durch die suboptimal dargestellte Krankheit des greisen Patriarchen zwei Brüder und eine Schwester wieder zusammen, die gemeinsam mit der viel zu jungen (und nur aus Mitleid ausharrenden) Freundin des einen Bruders und einem ebenfalls jungen Rückkehrer aus der Nachbarschaft mit der prekären Grundstücksituation vor Ort hadern und umsortieren, was die ältere Generation nicht mehr finanziell oder mental vorm (elliptisch ausgesparten) Touristenansturm bewahren kann.

Im Ansatz ganz sympathisch, aber unerträglich mäandernd und vor allem von dramaturgischen Allgemeinplätzen getragen. Spätestens, wenn die drei Geschwister durch ein sehr ähnliches Trio von jungen Flüchtenden einen moralinsauer-didaktischen Spiegel vorgehalten bekommen, wirkt es eine ganze Ecke zu dick aufgetragen.

Die politische Feinsondierung von Klischeefiguren, ein altes Trauma, ein komplett absurd wirkender Weihnachts-Flashback, eine pathetisch-tragische Protestaktion zweier Alteingesessener, zwei ähnlich aufgesetzt erscheinende Romanzen - in diesem Film gibt es ungleich mehr ärgerliche Aspekte, die die netten Ansätze wie das atmosphärisch stimmige Lokalkolorit oder die inszenatorisch gut durchdachte »Aschenbecherszene« zu Beginn überschatten.

Die angerissenen Handlungsrudimente werden ganz gerecht und spärlich auf die wenig Profil zeigenden Figuren verteilt und man drapiert sich sehr theaterhaft vor der Küstenkulisse. Wenn man ein Drittel bis zur Hälfte der Figuren rausgekürzt hätte und sich auf die verbliebenen Figuren intensiver fokussiert hätte, wäre es vielleicht denkbar gewesen, dass man in die Geschichte eingestiegen wäre - so verbleibt nur ein flüchtiges Küstenbouquet, das nach Rosen und Fisch duftet.

Könnte sein, dass mein Urteil etwas hart ausfällt, aber das war schon gediegene, aber nicht einmal besonders gepflegte Langeweile, die die gesamte Karriere des auf Festivals abonnierten, aber mir komplett unbekannten Filmemachers (trotz zweier Wettbewerbsbeiträge auf der Berlinale) zu spiegeln scheint. Würde ich in Marseille leben, würde ich es vielleicht komplett anders bewerten.

|

Destroyer

(Karyn Kusama)

Rezension von Ulrike Schirm

USA 2018, Buch: Phil Hay, Matt Manfredi, Kamera: Julie Kirkwood, Schnitt: Plummy Tucker, Musik: Theodore Shapiro, Kostüme: Audrey Fisher, Production Design: Kay Lee, Art Direction: Eric Jihwan Jeon, mit Nicole Kidman (Erin Bell), Toby Kebbell (Silas), Tatiana Maslany (Petra), Sebastian Stan (Chris), Scoot McNairy (Ethan), Bradley Whitford (DiFranco), Toby Huss (Gil Lawson), James Jordan (Toby), Beau Knapp (Jay), Jade Pettyjohn (Shelby), 121 Min., Kinostart: 14. März 2019

Detective Erin Bell auf dem Weg zu einem Tatort. Die ungewaschenen Haare stumpf und fusselig, dunkelgeränderte rötliche Augen, sonnengegerbte schmutzige Haut, schlampige Klamotten, die an ihrem ausgemergelten Körper hängen, mit schwankenden Gang, einem Drogenjunkie gleich, nähert sie sich einer männlichen Leiche. Auffällig bei dem Toten: drei dunkle Tätowierungen im Nacken und einige mit Farbe gekennzeichneten Banknoten aus einem Überfall. Bei seinem Anblick muss sich Erin der Vergangenheit stellen. Vor 17 Jahren war sie Teil einer verdeckten Ermittlung, bei der ihr damaliger Partner getötet wurde. Angesetzt waren sie auf eine Bande von Bankräubern und Drogendealern, einer der Überfälle endete in einer Katastrophe. Beim Anblick des Leichnams wird ihr klar, der Bandenboss muss wieder in der Stadt sein. In ihrer Kaputtheit wird sie zur Rachegöttin, die den verhassten Anführer im Alleingang um jeden Preis zur Strecke bringen muss. Sie scheut sich nicht, wenn nötig auch eine Waffe zu benutzen, um Silas, den kaltblütigen Verbrecher, der die ganze Stadt terrorisierte, dingfest zu machen. Schon alleine deswegen, um ihre eigenen Fehler von damals wieder gutzumachen. Die wie ein Zombie taumelnde, von Schuld getriebene Bell, entwickelt eine unbändige Kraft bei der Fahndung nach dem »Monster«. Atmosphärisch gleicht das düstere Schuld-und-Sühne-Drama einem Film noir. Der Score unterstützt das durcheinander geratene seelische Innenleben von Bell noch zusätzlich. In Rückblenden erfährt man, dass diese kaputte Frau durchaus bessere Zeiten erlebt hat. Dass ihre Tochter nichts von ihr wissen will und ins Verderben zu rennen droht, ist ein weiterer Auslöser für Bells Schuldgefühle.

Dass der Film so einige Ungereimtheiten enthält, vergisst man schnell. Regisseurin Karyn Kusama konzentriert sich voll und ganz auf ihre Hauptdarstellerin, deren übertriebene Maskerade alles andere in den Schatten stellt. Ich habe die ganze Zeit eine Veronica Ferres vor Augen gehabt, die sich krampfhaft bemühte zu zeigen, dass sie auch ganz anders kann.

(ulriketratschtkino.wordpress.com). |

Beach Bum

(Harmony Korine)

Originaltitel: The Beach Bum, USA 2018, Buch: Harmony Korine, Kamera: Benoît Debie, Schnitt: Douglas Crise, Musik: John Debney, Kostüme: Heidi Bivens, mit Matthew McConaughey (Moondog), Isla Fisher (Minnie), Snoop Dogg (Ray Lingerie), Zac Efron (Flicker), Jonah Hill (Lewis), Martin Lawrence (Captain Wack), Stefania LaVie Owen (Heather), Jimmy Buffett (Jimmy Buffett), Chela Aras (Cuban Maid), Joshua Ritter (Heather's Husband), Kinostart: 28. März 2019

Harmony Korine wurde bekannt als Drehbuchautor von Larry Clarks Kids (später lieferte er auch das Drehbuch zu Ken Park), ehe er selbst Regie bei eher berüchtigten Filmen wie Gummo oder Trash Humpers führte. Mit Spring Breakers hatte er so etwas wie seinen internationalen Durchbruch, bis zum Nachfolger verging aber ein halbes Jahrzehnt.

Ich gebe zu, dass ich irgendwelche Erwartungen an The Beach Bum knüpfte. Als man die Pressevorführung in Synchro ankündigte, fühlte ich mich jedenfalls genötigt, die Agentur darauf aufmerksam zu machen, dass man dem Lokalkolorit und der »Szene« eines solchen Films nur im Original gerecht werden könnte. Ziemlich verwegen dafür, dass mir eigentlich nichts bis auf den Spielort des Films bekannt war - aber immerhin gelang es der Pressemeute, Agentur und Verleih ausnahmsweise umzustimmen - nur um dann in den »Genuss« eines Films zu kommen, bei dem die Synchro auch nicht so viel hätte kaputt machen können.

The Beach Bum ist eine Kiffer-Komödie, wie es sie früher mit Cheech und Chong gab (Up in Smoke). Mit dem prägenden Merkmal, dass man dem Film vermutlich auch nur dann etwas abgewinnen kann, wenn man ebenso breit ist wie seine Protagonisten. Matthew McConaughey tapert wie eine Westentaschen-Version des legendären »Dude« Jeff Lebowski durch den Film (statt White Russians betäubt er sich mit Dosenbier der Marke Pabst Blue Ribbon), dauerhaft zugedröhnt und häufig mit einem daueramüsierten Lachen, das sich nicht wirklich auf den Betrachter überträgt.

Man kann Harmony Korine attestieren, dass er auch mit diesem Film wieder Regeln durchbricht, aber wie man sich hier narrativen Konventionen gegenüber sperrt, hat nicht wirklich etwas innovatives, sondern wirkt eher wie ein improvisierter Spaßdreh, bei dem man das Drehbuch abends in der Kneipe fortführte.

Hier und da erwachsen daraus fast genialische Momente wie einer der am schlechtesten erzählten Gags der Filmgeschichte (mit Martin Lawrence), der aber durch eine konsequente Leugnung seiner allumfassenden Idiotie tatsächlich irgendwie funktioniert, nicht zuletzt, weil man dem hingeworfenen Sparwitz mit einem unerwarteten »Realismus« (for lack of a better word) begegnet.

Aber dreieinhalb gelungene Gags können keinen Film retten, der zwar den Anschein gibt, sich mit Fragen von Literatur und Philosophie zu befassen (es gab auch mal ein Buch, das Das Tao des Dude oder so ähnlich hieß), aber konsequent immer auf Sparwitz-Niveau bleibt. Daran können auch ein paar Zeilen von Richard Brautigam, Charles Beaudelaire, Walt Whitman und D.H. Lawrence nichts ändern. Und auch der ganz passable Soundtrack oder die ambitionierte Kameraarbeit (Benoît Debie, der neben Spring Breakers oder The Sisters Brothers u.a. mehrfach mit Gaspar Noé und Wim Wenders zusammenarbeitete) täuschen allenfalls passagenweise über die Bodenlosigkeit des Projekts hinweg.

Wer sich daran erfreuen kann, dass als running gag ein selbstgedrehter Joint (bzw. eine ganze Abfolge davon) zu immer absurderer Größe anwächst, bei dem hat The Beach Bum womöglich eine Chance. Aber, wie gesagt, solche Zuschauer nähern sich den Protagonisten dann auch deutlich an, wenn man mit einer Hundertschaft von Hunden und Hundehalter*Innen Detlev Bucks Wuff schaut, ist die Stimmung vielleicht auch nahezu euphorisch.

Gastauftritte wie von Zac Efron, Jonah Hill oder Snoop Dogg zeugen vor allem davon, dass ein paar gute Kumpel gemeinsam einiges an production values für einen erstaunlich überflüssigen Film »durchgezogen« haben.

Als letzten Sargnagel hier noch eine kurze Inhaltsangabe (contains some spoilers), die man, wenn man nicht im vollen Besitz seiner geistigen Fähigkeiten ist, womöglich sogar für »gewitzt« halten könnte:

Moondog (McConaughey) dröhnt, pimpert und säuft sich entspannt durch sein Leben, bis seine Frau (Isla Fisher), die das Geld in die Ehe brachte, in ihrem Testament fordert, dass er nur seinen Teil des Erbes erhält, wenn er endlich ein lange geplantes Buch zuende schreibt (zu Glanzzeiten hat er einige schmale Bändchen veröffentlicht). Alles sieht danach aus, dass er die Kurve nicht kriegen wird, sogar seine Tochter versagt ihm die Unterstützung, und nach einigen überdrehten Episoden in einer Entzugsklinik oder an Bord eines bedingt talentierten »Delphin-Führers« rotzt er mit der Schreibmaschine auf der Strandpromenade hockend ein autobiographisches Werk mit dem Titel The Beach Bum raus, das als literarische Offenbarung abgefeiert wird, was ihm die Möglichkeit gibt, seine nihilistische Lebensauffassung bis zum bitteren Ende durchzuziehen.

Kolleg*In Käte vom Facebook-Blog Queer View beschränkte den Rezensionstext auf sechs Buchstaben, die in alphabetischer Reihenfolge »eFlort« lauteten. So weit würde ich nicht gehen, aber wenn ich dafür ein durchschnittliches Eintrittsgeld abgedrückt hätte, wäre ich vermutlich fuchsteufelswild geworden.

Demnächst in Cinemania 201:

Startaktuelle Rezensionen, darunter die zu Der Fall Collini (Marco Kreuzpaintner), Kleine Germanen (Mohammad Farokhmanesh und Frank Geiger) und Die sagenhaften Vier (Wolfgang und Christoph Lauenstein).

| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

200:

200: