| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

|

30. August 2017 |

Thomas Vorwerk für satt.org | ||||||||

|

|

|

|

Porto

(Gabe Klinger)

Portugal / Frankreich / USA / Polen 2016, Buch: Larry Gross, Gabe Klinger, Kamera: Wyatt Garfield, Schnitt: Gabe Klinger, Géraldine Mangenot, mit Anton Yelchin (Jake Kleeman), Lucie Lucas (Mati Vargnier), Paulo Calatré (João Monteiro Oliveira), Françoise Lebrun (Mother), Aude Pépin (Alice), Florie Auclerc-Vialens (Blanca), Chantal Akerman, 76 Min., Kinostart: 14. September 2017

Meine Sichtung dieses Films stark unter der starken Beeinflussung durch die Sichtung von Ana, mon amour am Tag zuvor. Die beiden Filme ähneln sich sehr, der (klar längere) Berlinale-Wettbewerbsteilnehmer Ana hat es aber geschafft, das von mir nur selten bei regulären Pressevorführungen gefällte Urteil »dazu will ich nichts schreiben« zu erringen, während ich Porto immerhin unterhaltsam und interessant fand.

Die Gemeinsamkeiten der Filme: Es geht jeweils um eine Lovestory, die nichtchronologisch hin- und herspringt und dadurch unterschiedliche Blickwinkel bietet. Zur »Sortierung« der Handlung im Kopf des Betrachters wird in beiden Fällen vor allem die Frisur des Mannes benutzt, die sich ausprägenden Geheimratsecken etc.

Auf Ana, mon amour, möchte ich hier nicht im Detail eingehen. Belassen wir es dabei, dass der Film in vielerlei Hinsicht »anstrengend« war, für die geleistete Anstrengung aber keinen Mehrwert bot. Wer sich für die dort behandelten Themen mehr interessiert oder womöglich eine persönliche Anbindung an das geschilderte Krankheitsbild hat, der mag das völlig anders sehen. Herzlichen Glückwunsch, aber an meinem Urteil ändert das nichts.

Porto war nicht so anstrengend, erforderte aber dennoch einiges an mentaler Zusatzleistung. Die Lovestory zwischen Jake (Anton Yelchin) und Mati (Luci Lucas) erlebt man zunächst, reichlich romantisiert, aus der Sicht von Jake (der Zwischentitel »1: Jake« macht das ziemlich deutlich). Eine Kritikerkollegin schildert das so, dass die beiden sich »gegenseitig ihre Liebe gestehen«. An eine entsprechende Szene erinnere ich mich nicht (zumindest, was sie angeht), aber das verdeutlicht sehr schön, wie unterschiedlich man den Film wahrnimmt.

Beim zweiten (»Mati«) oder dritten Durchlauf der Geschichte (»Mati & Jake«), als man schon weiß, dass Mati später eine einstwillige Verfügung gegen Jake aussprechen wird, während er dem Ideal dieser Liebesnacht noch lange hinterherfantasieren wird und dabei auch ein wenig den Boden unter den Füßen verliert, habe ich die »Liebesnacht« übrigens so wahrgenommen, dass Mati mit einem vollbepackten Auto fernab ihrer Wohnung Umzugshilfe bracht und ihren Charme einsetzt, um einen wildfremden jungen Mann dazu zu bewegen, unzählige Koffer für sie zu schleppen. Mit einer anschließenden Belohnung in »Naturalien«, bei der eine gegenseitige Sympathie natürlich nicht von Nachteil ist. Dass am Morgen dann jener ältere Professor und Lover in der Wohnung auftaucht, der Mati gern heiraten würde, hat schon einen deutlich ernüchternden Effekt - zumindest auf den Zuschauer.

Die Aufteilung in drei Teile wirkt ziemlich eigenartig bis seltsam. Vor allem auch, weil man manche Szenen gefühlt exakt so wiedererlebt, nach und nach aber erzählerische Lücken aufgefüllt werden. Über manche Phasen der (Nicht-)Beziehung wird man jedoch nicht aufgeklärt. Während der Sichtung des Films entwickelte ich die These, dass dies womöglich mit dem Tod Anton Yelchins zusammenhängt. Wenn man bestimmte Szenen nicht mehr filmen kann, muss man sich irgendwie anders helfen, auf dem Schneidetisch kann ein komplett anderer Film entstehen.

Jedoch: Die Premiere des Films fand exakt drei Monate nach Yelchins Tod statt - und der hat nach den Porto-Dreharbeiten noch zwei oder drei andere Filme zu Ende gebracht. Funktioniert also gar nicht, die Struktur des Films ist also gewollt, auch wenn es mir nicht klar wird, warum.

Der dritte Teil des Films erinnert mich an Ozons 5 x 2: Den nachdem wir schon wissen, dass Mati später Mutter einer etwa zehnjährigen Tochter ist, in deren Leben Jake so gar keine Rolle spielt, wird die »Liebesnacht« zum Ende des Films nochmal idealisiert dargestellt, bis hin zum Effekt, dass die Tonspur es durchexerziert, dass hier wirklich zwei Herzen wie eines schlagen - obwohl man ja als Zuschauer weiß, dass dies allenfalls eine ganz kurze Momentaufnahme im »gemeinsamen« Leben der zwei darstellt. Es bleibt eine Verunsicherung - anders kann ich es als Zuschauer nicht beschreiben.

Umstände wie die Rolle Jim Jarmuschs als Produzent (der einst mit Yelchin in Porto Only Lovers left Alive drehte) oder der fotogene Look der portugiesischen Hauptstadt ändern leider nichts daran, dass hier irgendwas fehlt. Man spürt das Potential, aber es funkt nicht rechts. Aber: zumindest ist der Film keine Tortur, sondern ein nett anzusehendes (der Einsatz verschiedener Materialien ist auch wichtig für die - auch chronologische - Interpretation der Story) und ein so kurz wie -weiliges Filmchen. Dem ich es sogar einräumen würde, dass man durch intensive Mehrfachsichtung mehr herausarbeitet, als mir möglich war. Kann aber auch sein, dass das nur eine vergebliche Hoffnung meinerseits ist.

|

Eine fantastische Frau -

Una mujer fantástico

(Sebastián Lelio)

Originaltitel: Una mujer fantástica, Chile / Deutschland / USA / Spanien 2017, Buch: Sebastián Lelio, Gonzalo Maza, Kamera: Benjamin Echazarretta, Schnitt: Soledad Salfate, Musik: Matthew Herbert, mit Daniela Vega (Marina Vidal), Francisco Reyes (Don Orlando), Luis Gnecco (Gabo), Aline Küppenheim (Sonia), Nicolás Saavedra (Bruno), Amparo Noguera (Adriana), Trinidad González (Wanda), Néstor Cantillana (Gaston), Alejandro Goic (Doctor), Antonia Zegers (Alessandra), Sergio Hernandez (Singing Teacher), Diabla (Dog), 104 Min., Kinostart: 7. September 2017

Bei der Berlinale 2013 war Gloria, der immerhin schon vierte Film des Chilenen Sebastián Lelio, sowas wie der Geheimtip im Wettbewerb. Vier Jahre später wiederholte sich dies mit Una mujer fantástica. In gewisser Weise ähneln sich die Filme: Im Zentrum steht jeweils eine starke Frauenfigur, die den gesamten Film trägt, Una mujer fantástica greift sogar beinahe die Abschluss-Tanzszene aus Gloria wieder auf. Der deutlichste Unterschied ist einer, der in der Inhaltsangabe im Presseheft komplett ausgespart wird, angesichts des Filmplakats aber keine wirkliche Überraschung ist: Die Hauptfigur Marina ist eine Transsexuelle, die hier übrigens fast von einer Selbstdarstellerin gespielt wird. Denn Daniela Vega ist wie Marina eine Sängerin (mit etwas Schauspielerfahrung). Und Opfer ähnlicher Anfeindungen.

Ein nicht mehr ganz junger Mann (Francisco Reyes als Don Orlando - erinnert vom Typ her an Jeremy Irons) hat einen tollen Abend vorbereitet für die zwanzig Jahre jüngere Frau, die er liebt, und mit der er sein Leben verbringen will. Nur die Tickets für eine gemeinsame Traumreise, die er ihr zum Geburtstag schenken wollte, sind irgendwie verschwunden. »Armer alter, seniler Mann« zieht Marina ihn auf.

Die Liebesnacht endet mit starken Atembeschwerden Orlandos, irgendwie fällt er dann auch noch eine Treppe herunter - und dann beginnt der Spießrutenlauf Marinas, der nahezu den ganzen Film lang anhält. Im Spital kommt sie zunächst noch als »Familienangehörige« durch, doch wird bereits gefragt, ob ihr Name ein Pseudonym ist. Gewisse nicht ganz konkret offenbarte Details (»Die Dame war mit meinem Bruder zusammen, als er verstarb. Das ist etwas heikel.«) führen dazu, dass sie von den Behörden öfters wie eine Kriminelle behandelt wird, insbesondere eine medizinische Untersuchung wird zur einer Erniedrigung (wobei die Dummheit des Arztes schon jenseits der Glaubwürdigkeit anzusiedeln ist).

Am schlimmsten ist der Umgang mit Orlandos Familie. Eben wollte sie noch fest bei ihm einziehen, jetzt wird sie mit zunehmendem Druck aus der Wohnung herauskomplimentiert. Und auf der Beerdigung soll sie ganz sicher nicht auftauchen.

Ihr Job als Kellnerin ist gefährdet, einige Familienmitglieder werden sogar handgreiflich, und dass Orlando (übrigens ein witzig gewählter Name in dem Zusammenhang, wenn man mal Virginia Woolf gelesen hat) aus weitaus wohlhabenderen Gesellschaftsschichten kam, fügt der für Chile leider allgegenwärtigen Homophobie auch noch einen Klassenkonflikt hinzu.

Stellvertretend für vieles ist die Befragung durch eine Kommissarin aus der Abteilung »Sexualstraftaten«, die mehrfach betont, dass sie helfen will. Als Marina erklärt, dass es eine »normale, einvernehmliche Beziehung unter zwei Erwachsenen« war, wird konkret nachgehakt: »Hattet ihr Sex?« Doch Marina ist vielleicht ziemlich stur und etwas selbstzerstörerisch, aber nicht blöd: »Ich kann mich nicht erinnern.«

Hin und wieder wird Lelio mit seinen inszenatorischen Mitteln sehr deutlich: viele Close-Ups, die das Atmen immer wieder zum wichtigen Thema machen. Oder eine auffällige Szene, in der Marina gegen einen unerklärlichen Wind auf der Straße ankämpft wie Don Quichotte gegen die Windmühlen - oder vielleicht eher die Windmühlen gegen die chilenische Gesellschaft.

Ich muss aber leider sagen, dass vieles sehr sehr schwarz-weiß gezeichnet wirkt. Ich will nicht behaupten, dass es in Chile in dieser Situation gar nicht so schlimm ist (Hauptdarstellerin Daniela Vega wartet trotz ihres internationalen Erfolgs nach dem Film immer noch darauf, dass sie offiziell ihren Namen im Pass ändern darf), aber gerade die negativen Aspekte werden oft überzogen. Wenn die Familie (Orlando hat auch eine kleine Tochter mit seiner Exfrau) es nicht will, dass Marina bei der Beerdigung auftaucht, weil dass die Tochter "traumatisieren" könnte, wirkt das ja fast noch stimmig. Aber wenn Marina dann in der Kirche auftaucht, das Mädchen sich umdreht und augenblicklich zu heulen beginnt, sagt das höchstens was über die reichlich seltsamen Familienverhältnisse aus. Wenn ich mein Kind vor etwas schützen will, dann weise ich es nicht detailliert darauf hin. Gerade diese Szene wirkt so, als hätte die Exfrau, die Marina gegenüber »roh und direkt« klarstellt, dass Orlandos Beziehung für sie »einfach nur pervers« war, die selben Worte auch beim kleinen Mädchen benutzt - inklusive einer Powerpoint-Präsentation zum Thema Perversion. Und spätestens hier wirkt diese Familie nicht mehr nur böse, sondern unglaublich idiotisch.

Auch der langgezogene Handlungsstrang um einen geheimnisvollen Schlüssel funktionierte für mich nicht mal ansatzweise. Aber nicht zuletzt durch den stimmigen Abschluss hinterlässt der Film immerhin ein positives Gesamtbild. Nur dem Berlinale-Hype mag ich nicht ganz folgen.

Meine liebste Szene im Film war aber wirklich toll: Nach dem Perversionsvorwurf entschuldigt sich die Exfrau Marina gegenüber (auch, wenn man ihr keinen Deut glaubt, dass sie hier etwas anderes als einen intriganten Plan durchführt. Und Marina winkt ab: »Dafür nicht. Sie sind normal, sie sind in Ordnung!« Wie hier das Wörtchen »normal« subtil benutzt wird, als sei es das ultimative Schimpfwort, das nahm mich schon sehr für den Film und seine Figur ein.

|

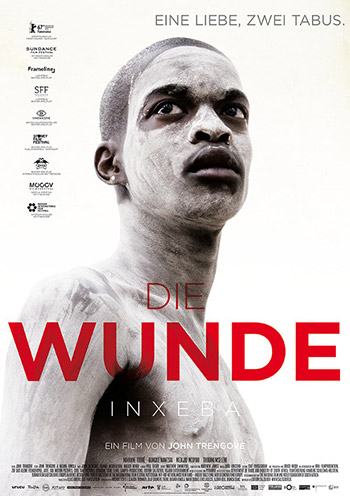

Die Wunde

(John Trengove)

Originaltitel: Inxeba, Südafrika / Deutschland / Niederlande / Frankreich 2016, Buch: John Trengove, Thando Mgqolozana, Malusi Bengu, Kamera: Paul Özgür, Schnitt: Matthew Swanepoel, Musik: Joao Orecchia, mit Nakhane Tour√© (Xolani), Bongile Mantsai (Vija), Nisa Jay Ncoyini (Kwanda), Thobani Mseleni (Babolo), Gamelihle Bovana, Halalisani Bradley Cebekhulu, Inga Qwede, Sibabalwe Ngqayana, Siphosethu Ngcetane (Initiierte), 88 Min., Kinostart: 14. September 2017

Normalerweise bin ich dafür bekannt, dass ich in meinen Texten wenig von der Filmhandlung (insbesondere gegen Schluss des Films) preisgebe, aber in diesem Fall ist das Ende so wichtig für meine Bewertung und Interpretation des Films, dass ich mich anders entschieden habe. Der Film beinhaltet einen wichtigen, durchaus auch spannende Handlungspunkt gegen Ende des Films und ich werde ihn diesmal hemmungslos spoilern. Der Text ist eher für »nach dem Film« gedacht und dies bleibt die einzige Warnung.

Inxeba dreht sich um zwei Tabus. Zum einen die rituelle Beschneidung der Xhosa-Männer (Ukwaluka genannt) in Südafrika, über die normalerweise niemand spricht. Zweimal im Jahr gehen junge Männer auf abgelegene Camps, wo sie darauf warten, dass die offenbar sehr schmerzhafte (und suboptimal medizinisch versorgte) Wunde ihrer Beschneidung verheilt. Hierbei helfen ihnen eigens engagierte Betreuer.

Das andere Tabu ist Homosexualität, hier präsent durch die drei Hauptfiguren. Die Betreuer Xolani und Vija treffen sich einmal im Jahr »auf dem Berg«, wo sie gemeinsam ihre Initiierten betreuen. Und ihre unausgelebte und unterdrückte Homosexualität für wenige Wochen ausleben (wobei sie sich aber immer noch nichts anmerken lassen und im Geheimen treffen). Vija ist in seinem »öffentlichen Leben« verheiratet, seine Frau erwartet gerade eine dritte Tochter. Xolani, die Hauptfigur des Films (gespielt von einem in Südafrika bekannten Musiker, der hier erstmals als Schauspieler auftritt - aber seine Sache gut macht), lebt allein, hat längst echte Gefühle für den manchmal etwas herablassenden Vija entwickelt, und arbeitet hauptberuflich als Gabelstaplerfahrer in einem Lager - seit Jahren ohne Beförderung und somit auch ohne richtige Perspektive.

Während Vija, ganz Machotyp, der auch mal zuschlägt, wenn er es für notwendig hält, drei Initiierte betreut, kümmert sich Xolani nur um einen, den vermeintlich »verweichlichten« »Stadtjungen« Kwanda, dessen reicher Vater findet, dass irgendwas »falsch« ist, wenn sich sein Sohn mit Gleichaltrigen in seinem Zimmer trifft.

Nach und nach wird aber klar, dass der verspottete und gemobbte Kwanda nicht »verweichlicht« ist, sondern seinen eigenen (schwulen) Lebensweg gefunden hat, wobei er durchaus aufgeschlossener und intelligenter wirkt als seine Betreuer. Und weil er sich sowohl für seinen Betreuer interessiert als auch merkt, was für eine Art verborgener Beziehung der mit jenem Familienvater führt (die Parallelen vom Camp auf dem Berg zu Brokeback Mountain sind unübersichtlich), sagt er auch seine Meinung. Wie heuchlerisch er die Closet-Schwulen findet, und dass Xolani sich zu seiner Sexualität stellen (und vielleicht mit ihm nach Johannisburg ziehen ...) sollte.

Das ist eine sehr verkürzte Darstellung der Handlung, es entwickelt sich alles eher allmählich. Und gerade auch das Ritual an sich spielt eine wichtige Rolle (auch, wenn man netterweise nichts zeigt von den zu versorgenden Wunden der jungen Männer).

Der Regisseur, übrigens ein Weißer, hat sich zwar von der Filmförderung Schleswig-Holstein unterstützen lassen und fürs »Kleine Fernsehspiel« gearbeitet, aber sein Publikum sind offensichtlich die Südafrikaner. Während der Arbeit am Drehbuch hat ein führender afrikanischer Politiker (Robert Mugabe, falls sich da jemand auskennen sollte) mal gesagt, dass Homosexualität ein »Symptom westlicher Dekadenz« darstellt, »das die traditionelle Kultur bedrohe«. Dies nahmen sich der Regisseur und sein Co-Autor, der schon einen Roman über den Beschneidungsritus schrieb, zum Anlass, diese politische Einstellung, die sie offensichtlich nicht teilen, im Film zu thematisieren. Aber nicht auf eine satirische oder polemisierende Art, sondern eher unterschwellig, was die vermeintliche »Botschaft« des Films quasi »versteckt«. Womöglich war das auch notwendig, damit der Film in Südafrika gezeigt wird, aus westlicher Sicht wirkt dies aber teilweise sehr suspekt.

Denn auch, wenn klar ist, dass man das Verhalten der Hauptfigur Xolani auch in Südafrika nicht als vorbildlich auffassen wird, so ist es aus meiner Sicht schon ein filmhistorischer Rückschritt, was hier den Kern der Handlung ausmacht. Jahrzehnte lang, fast das gesamte zwanzigste Jahrhundert lang, starben Homosexuelle am Ende von Filmen (eine aus anderen Medien übernommene »Tradition«, die aber in Filmen nur noch deutlicher hervortrat). Im günstigeren Fall in einer Art Märtyrerfunktion, aber oft genug auch einfach per Selbstmord aus Scham - oder als Stellvertreter einer gewissen »Moral«. Und in Inxeba reicht diese lange Zeit fast institutionalisierte Schande nicht mehr, nein, hier ist es ein aufgeschlossener Homosexueller, stellvertretend für eine neue Generation und somit die Zukunft der Gesellschaft, der von einem Closet-Schwulen umgebracht wird, weil der trotz aller ihm dargebotenen Argumente lieber weiter ein trauriges Leben voller Lügen fristen will.

Die bloße Handlungsentscheidung reicht hier aber nicht aus, der »Opferschwule« wird hier auch noch über Symbolfunktionen als »anders«, »krank« und »fehlgeleitet« charakterisiert, denn Kwanda, der sich bereits den Respekt seiner Mitinitiierten erarbeitet hat, flüchtet aus Todesangst in den Welt, verpasst deshalb seine (parallel geschnittene) Abschlusszeremonie, die seinen Status als »Mann« unterstrichen hätte, verirrt sich im Wald (»vom rechten Weg abgekommen«), verstaucht sich seinen Fuß (Gegenentwurf zu »mens sana in corpore sano«) und wird dann von seinem »Betreuer« herabgestürzt vom abseits der Gesellschaft liegenden Brokeback Mountain. Und trotz eines nachdenklichen Blicks zum Schluss wird auch nicht einmal ansatzweise angedeutet, dass der Mörder dafür eine Strafe erfahren wird. Nein, aus seiner Sicht ist alles wieder in Butter, er hat nicht nur seinen eigenen geheimen Außenseiterstatus gerettet, sondern auch noch gleich die Alibi-Ehe und den Machostatus seines Lovers, der, so hat Kwanda ihm klar gemacht, ganz sicher noch andere männliche Sexualpartner hat. Xolani liebt ihn trotzdem und hat auch auch für Vija den Mord begonnen - weniger ein Verbrechen aus Leidenschaft, sondern eine Übernahme des Gewaltpotential des schwulen Alphamännchen.

Und was soll das südafrikanische Publikum daraus lernen? Stellen wir uns mal vor, ein von homophoben Vorurteilen bestimmter Südafrikaner landet aus irgendwelchen Gründen in einer Kinovorstellung dieses Films - und verlässt sie auch nicht bei der für seine Sehgewohnheiten drastischen ersten Sexszene. Er durchlebt die Argumentation, aber auch die für das Land wohl typische Euphemisierung bestimmter Sachverhalte (alles wird immer nur als »schlimm« oder »schmutzig« angedeutet, die ultimative Verurteilung scheint das Xhosa-Äquivalent von »böser Junge«). Und wenn einer der Schwulen stirbt, jubelt er hoffentlich nicht, sondern kapiert, dass Xolanis Tat am Ende, selbst bei einer zutiefst heterozentrischen Einstellung, »nicht ganz okay« war. Reicht das dann schon als Saat, dass sich im Land in der überübernächsten Generation etwas ändern könnte? Ich glaube, es reicht nicht, und insbesondere die unglaublich veralteten Symbolzuordnungen wirken auf mich eher wie ein Schritt zurück - völlig unabhängig von womöglich guten Absichten.

|

The Limehouse Golem

(Juan Carlos Medina)

UK 2016, Buch: Jane Goldman, Lit. Vorlage: Peter Ackroyd, Kamera: Simon Dennis, Schnitt: Justin Krish, Musik: Johan Söderqvist, Kostüme: Claire Anderson, Production Design: Grant Montgomery, mit Bill Nighy (John Kildare), Olivia Cooke (Lizzie Cree), Douglas Booth (Dan Leno), Sam Reid (John Cree), Eddie Marsan (Uncle), María Valverde (Aveline Ortega), Daniel Mays (George Flood), Adam Brown (Mr. Gerrard), Morgan Watkins (George Gissing), Damien Thomas (Salomon Weil), Peter Sullivan (Inspector Roberts), Amelia Crouch (Young Lizzie), Keeley Forsyth (Mother), 109 Min., Kinostart: 31. August 2017

Auf dem Plakat wird Deadline, eine auf Horrorfilme spezialiserte Filmzeitschrift zitiert: »Die perfekte Mischung aus From Hell und Sweeney Todd«. Diese Tagline ist vermutlich gut, um das Zielpublikum zu finden, aber eigentlich ein idiotisches Statement (ich kenne die zugrundeliegende Kritik nicht und beziehe mich nur auf das Zitat - vielleicht nehme ich später auch mal alles wieder zurück). Denn wozu soll man zwei Dinge mischen - noch dazu perfekt mischen! - wenn sie sich bereits so ähneln? From Hell und Sweeney Todd drehen sich beide um einen brutalen Serienmörder im viktorianischen London, und stützen sich dabei auf eine historische Vorlage (wobei ich glaube, dass Sweeney Todd hier bereits die penny-dreadful-Version des realen Jack the Ripper ist). Wenn mit Sweeney Todd das Tim Burton-Musical gemeint ist und mit From Hellnicht etwa der Comic von Moore und Campbell, spielt sogar in beiden Filmen Johnny Depp eine Hauptrolle (mal als Ermittler, mal als Killer). Wozu soll man das mischen??? Ich mische ja auch nicht Orangen mit Apfelsinen oder Gurken mit Zucchini. Interessant wird es ja, wenn man Erdbeeren mit Pfeffer mischt - und etwas Neues dabei entsteht.

The Limehouse Golem ist nichts Neues. Oder jedenfalls nichts Neues, was aus dieser seltsamen »Mischung« entstanden sein könnte.

Wenn man noch mal aufs Plakat schaut, sieht man dort »Vom Autor von Die Frau in Schwarz« - was ebenfals Quatsch ist, denn Jane Goldman ist kein Autor, sondern eine Drehbuchautorin (u.a. Co-Autorin von so ziemlich jedem Film, den Matthew Vaughn in den letzten zehn Jahren gedreht hat). Die markante und durchaus sexistische Geschlechtsveränderung ist abermals ein Teil des Marketingplots, der eine Vertrautheit mit der Filmmaterie suggerieren soll. In der Tat geht es um einen Serienmörder im viktorianischen London, der aber mit einem Golem, jenem jüdischen Auftragskiller aus Lehm, so viel gemein hat wie Frankensteins Monster mit Draculas Stiefbruder. Klang aber wohl ganz hübsch, als Romanautor Peter Ackroyd (Nein, der hat nichts mit The Woman in Black zu tun) sich das so ausgedengelt hat.

Es gibt drei ganz interessante Grundideen im Film (und vermutlich auch im Buch):

Zum einen spielt die Geschichte mit Zeitebenen. In einem Bibliotheksbuch (dazu später mehr) hat der »Golem« so was wie Tagebuch geführt, und anhand der Buchhaltung gibt es vier Männer, die sich zum gegebenen Zeitpunkt in der Lesehalle aufhielten: Der Theaterschauspieler Dan Leno (Douglas Booth), der es bei der Romanvorlage bis in den Titel geschafft hat, ein jüngst unter seltsamen Umständen verstorbene John Cree (den Nachnamen merken), der Romanautor George Gissing und der vollbärtige Promi Karl Marx. Weil die junge Theateraspirantin Lizzie Cree (Olivia Cooke) als Hauptverdächtige am Vergiftungstod ihres Gatten vermutlich bald aufgeknüpft werden wird, versucht der Ermittler John Kildare (Bill Nighy) über die Aufklärung der Golem-Morde durch eine etwaige überführung des Mordopfers Cree als (aktuell untätigen) Serienmörders das Leben der jungen Frau zu retten. Quasi indirekt, denn ihr Vergehen ist nicht sein Fall, da gäbe es einiges zu inspizieren.

Nicht zuletzt die Hauptzeugin, eine Angestellte namens Aveline Ortega (María Valverde), die in beiden offenen Fällen mehrfach auftaucht. Aber darum geht es nur am Rand.

Stattdessen wird Lizzie (praktisch im Schatten des Galgens) für Kildare zu jener Zeugin / Berichterstatterin, die vielleicht dessen Fall lösen kann. Denn mit Ausnahme von Karl Marx kennt sie alle drei Hauptverdächtigen sehr gut: der eine war ihr Ehemann, der zweite am Theater ihr Mentor und beim dritten (Gissing) habe ich vergessen warum. Und so erzählt Lizzie ihre Lebensgeschichte und bringt damit die Ermittlungen voran, während man nebenbei das Tagebuch des Täters liest (da steht natürlich nirgends »Liebes Tagebuch, ich bin's, Robert«, sondern es wird mit der ästhetischen Klasse der blutigen Greueltaten geprahlt - passenderweise verunziert der Täter hierbei auch Thomas De Quinceys satirisches Essay On Murder considered as one of the fine arts, aber das ist bereits ein Detail, das vielleicht den Lesern von Ackroyds Romanvorlage wichtig sein könnte, im Film aber nur so am Rande »fallengelassen« wird).

Bei den Inszenierungen der Tagebuchpassagen des Mörders wird immer das Gesicht des aktuell Hauptverdächtigen für den Killer eingesetzt.

Also noch mal zusammengefasst:

Zeitebene 1: Lizzies Biographie, die mit den Hauptverdächtigen zusammenhängt

Zeitebene 2: Das Tagebuch des Killers

Zeitebene 3: Die aktuellen Ermittlungen Kildares, gepaart mit den Bemühungen, Lizzie zu retten

Dazwischen springt man dann so hin und her, dass das möglichst spannend sein soll. Und natürlich führt immer ein neues Detail aus Lizzies Erzählungen zu neuen Erkundungen zu einer in neuem Licht erscheinenden Tagebucheintragung usw. über Kreuz und hin und her.

Die eigentliche Lebensgeschichte Lizzies ist dabei immerhin eine Spur interessanter als die Jagd nach dem - womöglich längst verstorbenen - Killer, der offenbar hier und da auch im Interesse oder zum Schutz von Lizzie sein Messer gewetzt hat. Weshalb natürlich die genauen Verhältnisse vor allem zwischen ihr und dem Gatten sowie dem Theaterstar von besonderem Interesse sind.

Apropos Theaterstar: der hat übrigens auf der Bühne wie öfters kleine Figuren bei Shakespeare (z.B. Puck in A Midsummer Night's Dream) die eigentliche Geschichte (die nebenbei auch noch innerhalb der Handlung zu einem Theaterstück verarbeitet wird) angestoßen, was auch noch anderthalb zusätzliche Ebenen ergibt.

Ach ja, da waren ja noch zwei weitere »ganz interessante« Grundideen, die ich kurz aus den Augen verloren habe:

Nummero 2: die Grusel-Räuberpistole ist hier und da mit einigen realhistorischen Figuren gespickt: Thomas DeQuinceys Rolle ist eher gering, aber Dan Leno hat es bei der Romanvorlage sogar mit auf den Titel geschafft, George Gissing ist auch ein Romanautor (der aber selbst mir während meines Anglistikstudiums nicht weiter aufgefallen ist), und vermutlich noch andere, die ich nicht alle bei wikipedia nachgeschlagen habe. Mit Ausnahme der Figur Dan Lenos macht der Film daraus exakt nichts. Karl Marx wird zwar mal bei einem der Mord-Flashbacks eingesetzt, zeichnet sich aber eigentlich nur durch seinen Rauschebart aus. Ich hoffe mal, dass es im Roman zumindest mal um ein Gespräche zwischen dem Verdächtigen-Quartett in der Bibliothek geht.

Nummero 3: Der ermittelnde Inspektor (Nighy) ist schwul, was im Drehbuch so ganz vage zu Ressentiments seiner Vorgesetzten führt und immerhin anderthalb Gespräche mit seinem Assistenten Flood (Daniel Mays) interessanter gestaltet. Ansonsten: auch wieder nur so ein Detail am Rande, als hätte man erwähnt, dass der Inspektor nebenbei Kronenkorken sammelt oder ähnliches.

Wer sich mal irgendwann mit der Struktur von Kriminalgeschichten beschäftigt hat (beispielsweise, wenn man mehr als eine Staffel Castle gesehen hat und irgendwann merkt, dass die Perlenschnur der Verdächtigen meist nach dem selben Prinzip aufgezogen wird), der wird dies hier wiedererkennen. Und erschreckenderweise ist es trotz der Zeit-, Meta- und was nicht für Ebenen keinen Deut spannender. Eher im Gegenteil. Hin und wieder ein paar garstige entdeckte Leichen, die im Verlauf der Geschichte immer deutlicher auch die Eckpfeiler in der Biographie Lizzies darstellen ... und letztlich ist es ein ziemlich ödes Whodonit mit etwas Jack-the-Ripper-Flair und ein paar erzählerischen Finten und Wendungen. Aber, und das tut jetzt wirklich weh: viel langweiliger als Sweeney Todd und sogar die Filmfassung von From Hell, die auch schon nicht soo prickelnd war.

Vielleicht sieht man das anders, wenn man ein ganz großer Fan der alten Musichalls ist oder der den ganzen Film durchziehenden Grand-Guignol-Theatralik, aber ich war wirklich enttäuscht. Insbesondere, weil ich irgendwo gelesen hatte, es solle sich um einen ganz harten Slasher drehen. Da habe ich schon härtere Eier gegessen.

Demnächst in Cinemania 172 (Name vakant):

Rezensionen zu Conny Plank - The Potential of Noise (Reto Caduff & Stephan Plank), What happened to Monday? (Tommy Wirkola) und anderen, noch zu sichtenden Filmen.

| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

171:

171: