| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

16. Juli 2013 | Thomas Vorwerk für satt.org | ||||||||||||||||||

|

|

|

Systemfehler

Wenn Inge tanzt

(Wolfgang Groos)

Deutschland 2013, Buch: Thomas Winkler, Rainer Ewerrien, David Ungureit, Kamera: Armin Golisano, Schnitt: Jens Müller, Musik: Helmut Zerlett, mit Tim Oliver Schultz (Max), Paula Kalenberg (Inge), Peter Kraus (Onkel Herb), Constantin von Jascheroff (Joscha), Tino Mewes (Fabio), Thando Walbaum (Lukas), Jürgen Tarrach (Hausmeister Lohmeier), Dagmar von Kurmin (Hildegard Tietz), Matthias Koeberlin (Dan Biermann), Anna Keul (Mala), Béatrice Jean-Philippe (Frau Stranger), Lilay Huser (Krankenschwester), Andreas Potulski (Bestatter), Roswitha Ehlen-Athuman (Frau Lohmeier), 100 Min., Kinostart: 11. Juli 2013

Wenn Inge tanzt (mein einprägsamerer Kurztitel) ist kein rundum gelungener Film, und einige seiner Fehler kann man klar der Anbiederung an ein eher minderjähriges Zielpublikum anlasten – doch eigentlich ist das Resultat noch unterhaltsam genug, ins Kino aufzubrechen.

Die Geschichte ist schnell erzählt: Eine Schülerband (Rock mit leichtem Punkeinschlag) steht vor den ersten Erfolgen, der einprägsame Titelsong verschafft einen Vorgruppenauftritt mit Option auf einen Plattendeal. Dummerweise fällt da ein Musiker aus und die einzige auf die Schnelle zu bekommende Ersatzfrau ist ausgerechnet jene Ingeborg (Paula Kalenberg), die man im obligaten Hit wegen ihrer alternativen Lebensweise verhohnepipelt. Inge spielt nur unter der Bedingung mit, dass »Wenn Inge tanzt« nicht gespielt wird, den Gig gibt es nur unter der Bedingung, dass der Song gespielt wird – und der Sänger stellt nebenbei auch noch fest, dass er sich ganz schleichend in Inge verliebt hat. Und damit steht er vor einem ziemlichen Dilemma, das aber entsprechend den Regeln der Romantic Comedy gelöst werden kann.

Neben der Genreeinstufung RomCom könnte der Streifen beinahe in die Unterkategorie Screwball Comedy eingeordnet werden – auch, wenn die Dialoge dafür noch eine Spur zu müde ausfallen (abgesehen vom Einfallsreichtum bei Inge-Beleidigungen wie »Tofu-Trulla« oder »Batikflunze«) und die Paarkonstellation verbesserungsfähig ist. Tim Oliver Schultz als Max bleibt durchweg zu farblos und angestrengt auf »cool« getrimmt, Inges Dialoge hingegen sind oft eher derb als gewitzt, während man ein wenig daran scheitert, sie als »graue Maus« zu etablieren, die dann, wenn sie ihr Haar öffnet, plötzlich ihre vermeintlich ungeahnte Attraktivität offenbart. Überhaupt wirken die Beweggründe für Max, sich in Inge zu verlieben, dann auch reichlich oberflächlich, um »innere Werte«, die er trotz seiner Vorurteile entdeckt, geht es fast gar nicht. Offenes Haar, ein eng sitzendes Oberteil und ein frecher Spruch, der ihn die Sexualität seines Gegenüber realisieren lässt – und schon ist es um ihn geschehen. Aber so stellen sich die Filmemacher ihr Zielpublikum wohl vor.

Lupenrein passt der Film nämlich ins Genre »Teenager-Film«, weshalb man womöglich auch mit dem Ringelsockenträger Peter Kraus quasi den Begründer dieses Genres in der bundesdeutschen Filmgeschichte verpflichtete, als Onkel der Hauptfigur dieser mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Auch ist ein bisschen zu angestrengt damit beschäftigt, sich selbstironisch zu geben und mit seiner bevorstehenden Beerdigung zu liebäugeln. Ein weiteres Manko des Films ist die Besetzung der vermeintlich vor dem Schulabschluss stehenden Protagonisten (im Grunde eine konsequente Weiterführung der frühen deutschen »Teenager«-Filme). Tim Oliver Schultz könnte mit Mitte Zwanzig fast noch als Teenager durchgehen und auch Paula Kalenberg sieht man ihr Alter nicht an. Der Berufsjugendliche Tino Mewes hingegen spielte schon vor zehn Jahren ganz ähnliche Rollen und war damals bereits volljährig. Aber mit seinem ungebremsten Enthusiasmus, sich jederzeit zum Horst zu machen (dämliches Cape, verbrannte Frisur), wirkt er auch heute noch so kindisch, dass man das durchgehen lassen kann (ganz ähnlich verläuft es bei Thando Walbaum und seiner seltsamen »Frauenangst«). Die größten Probleme hatte ich mit Constantin von Jascheroff, der zwar drei Jahre jünger als Mewes ist, aber manchmal wie Nicolas Cage unter den Schülern wirkt. Wahrscheinlich liegt das daran, dass seine eher nörgelige Figur sich schauspielerisch nur schwer mit der jugendlichen Lebensfreude, die das eigentliche Alter verbergen könnte, verbinden ließ. Man hat auch eine klitzekleines bisschen das Gefühl, dass er, der nach seinem Karrierehoch Mitte der Nuller Jahre (Falscher Bekenner, Jagdhunde) etwas abgerutscht ist, sich mit solchen Rollen oder Filmen nur schwer anfreunden kann.

Eine der blödesten Ideen des Drehbuchs ist übrigens die Rahmenkonstruktion mit dem Autounfall, die meines Erachtens nicht die angestrebte Spannung erreichen kann und zu allem Übel auch noch suboptimal umgesetzt ist (besonders hübsch finde ich dabei, dass man als Rollstuhlfahrerin offenbar nicht den physikalischen Gesetzen unterliegt).

Aber, wie gesagt, ich habe mich dennoch gut unterhalten gefühlt, die Musik als treibendes Element hat hier besser funktioniert als in den meisten Filmen (und nahezu jedem deutschen Film) und ich erfreute mich an Kleinigkeiten. So fährt der Tourbus bei seinen ersten vier bis fünf Auftritten eigentlich ziemlich penetrant jedes mal gegen eine Mülltonne oder ähnliche Hindernisse. Und wenn er dann plötzlich mal – trotz vorhandenem Zielmaterial – ganz harmlos einparkt, so zeugt das immerhin davon, dass man einige Humorprinzipien verstanden hat. Zu meinen persönlichen Höhepunkten des Films gehört aber auch die Szene in der Inge zwar eine Mördergitarre virtuos bedient, aber dies auf einem Stuhl sitzend, mit Rock und Holz-Clogs. Und dann neunmalklug Dialogzeilen von sich gibt wie »Wie wär's, wenn ich im zweiten Takt beim vierten Schlag eine Triole einbaue?«

|

The Call

Leg nicht auf

(Brad Anderson)

Originaltitel: The Call, USA 2013, Buch: Richard D'Ovidio, Kamera: Tom Yatsko, Schnitt: Avi Youabian, Musik: John Debney, mit Halle Berry (Jordan Turner), Abigail Breslin (Casey Welson), Morris Chestnut (Officer Paul Phillips), Michael Eklund (Michael Foster), David Otunga (Officer Jake Devans), Michael Imperioli (Alan Denado), Justina Machado (Rachel), José Zúñiga (Marco), Roma Maffia (Maddy), Evie Louise Thompson (Leah Templeton), Denise Dowse (Flora), Ella Rae Peck (Autumn), Jenna Lamia (Brooke), Ross Gallo (Josh), 94 Min., Kinostart: 11. Juli 2013

Genres funktionieren nach bestimmten Regeln, und oft bedeuten diese Regeln Einschränkungen, wenn die Filmemacher nicht die Kraft besitzen, sich und hin und wieder auch mal über eine dieser Regeln hinwegzusetzen.

In The Call spielt Halle Berry eine Telefonistin namens Jordan Turner. Nicht so eine wie damals für Spike Lee, sondern eine psychologisch ausgebildete Notrufempfängerin der »Communication Division« des LAPD. Auch hier gibt es bestimmte Regeln, doch dummerweise decken sich diese Regeln nicht mit denen des Polizei-Thrillers, und so misslingt es Jordan, professionellen Abstand zur Anruferin zu wahren oder von Versprechungen abzusehen, die sie womöglich nicht halten kann. Noch entscheidender ist aber, dass sie nach anfänglich guten Entscheidungen beim Gespräch nach Abbruch der Verbindung die Rückruftaste drückt und damit dem jungen Mädchen, das sich vor einem gewalttätigen Eindringling in ihre Wohnung versteckt hatte, dieses Versteck gründlich vermiest – denn der Täter, der schon die Wohnung verlassen wollte, weil er annahm, sein Opfer sei aus dem Fenster gesprungen, kehrt wieder zurück und kann durch den Klingelton sein Opfer schnell ausmachen. Das Genre verlangt es geradezu, dass er auch noch zwei kurze Sätze mit der ungewollt hilfreichen Polizistin wechselt. Hiermit sind alle Vorgaben erreicht, dass Jordan zunächst ihren – bis auf den vom Drehbuch erforderten Lapsus – vorbildlich ausgeführten Job niederlegt und fortan nur noch Ausbilderin für andere Kommunikationsexperten ist, frei nach dem Motto »Do as I say, don't do as I do«.

Zuvor gibt es aber noch jene Szene, in der quasi die komplette Telefonzentrale auf einem Großbildschirm miterlebt, wie die Leiche von Leah Templeton irgendwo geborgen wird. Das Mädchen, das Jordan im Dienste des Drehbuchs auf dem Gewissen hat.

Dann spult der Film etwas vor, zunächst beobachten wir – teilweise bereits aus »Täterperspektive« – zwei junge Mädchen, von denen eines (Abigail Breslin, trotz jungen Jahren bereits mit viel Schauspielerfahrung) dann auch etwas später in einem Kofferraum landet, von dem aus sie aber – durch einen Drehbuchkniff die »911« anrufen kann. Ausgerechnet eine von Jordans Schülerinnen nimmt den Anruf an, ist der Belastung nicht gewachsen – und Jordan muss wieder selbst zum Headset greifen.

Was der Film dann in der nächsten halben bis dreiviertel Stunde veranstaltet, ist insbesondere auch drehbuchtechnisch durchaus interessant, denn abgesehen von den bekannten Schwächen, die Jordan nie ablegen wird (»Casey, you're not gonna die – I can promise you this!«), denn sie ist nicht nur eine Kommunikationsexpertin, sondern vor allem die Heldin eines Hollywoodfilms, hat man sich hier einiges einfallen lassen, um aus einem hilflosen, im Kofferraum eines fahrenden Autos eingesperrten Mädchen mit Telefonunterstützung eine sehr aktive Beinahe-Heldin zu machen.

»You're a capricorn! Me, too! We're fighters!« Es reicht nicht nur, dass zwei »Schwestern« gegen die patriarchale Gewalt zusammenhalten, in diesem Fall hat man auch noch dasselbe Sternzeichen und schwärmt für den Film Bridesmaids. In einer Version des Films, wie ich ihn mir gewünscht hätte, hätte Jordan ganz am Schluss nebenbei mal erwähnt, in welchem Monat sie geboren ist, so dass man als Zuschauer immerhin hätte recherchieren können, dass diese Partnerschaft zwischen Jordan und Casey nicht eine weitere (weibliche?) Schwäche war, sondern die Anwendung psychologischer Tricks, um das Vertrauen und somit die Zusammenarbeit mit der Anruferin zu fördern. Doch The Call will nicht mehr, als spannend zu unterhalten, und solche Fragestellungen sind dem Film fremd. Was in manchen Momenten auch eine Stärke ist.

Leider fordern die Regeln des Genres so ihre Opfer. Ein Typ, der Frauen entführt, ist in Filmen fast nie ein »normaler« geiler Vergewaltiger, sondern immer jemand mit einem komplizierten Schaden, der dann irgendwie zu seiner Aufspürung oder seiner Gefangennahme führt. Eine Telefonistin erledigt ihren Job nie am Telefon, sondern sie muss dem Killer natürlich irgendwann gegenüberstehen ... muss ich noch extra erwähnen, dass es sich natürlich um den selben Typen handelt, der auch Leah Templeton ermordete? Wie anders soll Jordan denn sonst ihren Fehler »wiedergutmachen«? Und dass der Täter Handschellen umgeschnallt bekommt, das reicht dem Publikum spätestens seit dem Test Screening von Fatal Attraction (»Kill that bitch!«) nicht mehr.

Die Regie von Action- und TV-Spezialist Brad Anderson (Transsiberian) ist eher unspektakulär (der plakative Einsatz von Freeze Frames ist da noch am auffälligsten), das Beste am Film ist wie gesagt der Mittelteil, der unter anderem demonstriert, dass es nicht die cleverste Idee ist, Farbdosen im Kofferraum rumstehen zu haben, wenn man dort Kidnapping-Opfer zwischenlagern möchte.

Gute Unterhaltung, bei der man immerhin merkt, dass sich der Autor Mühe gegeben hat, wenn auch der an den Haaren herbeigezogene Grund, warum Jordan keine Verstärkung ruft oder die saublöde Vorbereitung für den Showdown nur die Einschränkungen des Genres vorführen. Aber da entscheidet die Demokratie der Kinoticketkäufer, und die ist unerbittlich.

|

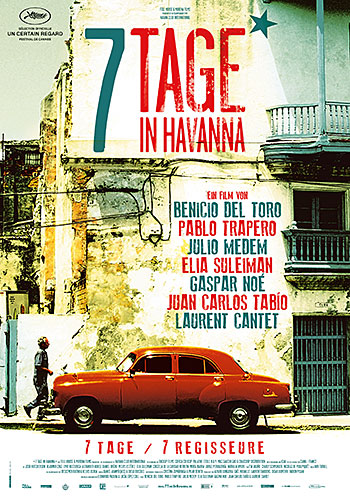

7 Tage in Havanna

Originaltitel: 7 días en La Habana, Frankreich / Spanien 2012, Kamera: Daniel Aranyó, Diego Dussuel, Schnitt: Véronique Lange, Zack Stoff, Production Design: Juan Pedro De Gaspar, mit Melissa Rivera (Linda), Claudia Muniz (Norka), Luis Alberto García, 129 Min., Kinostart: 11. Juli 2013

Episodenfilme um bestimmte Städte sind seit einigen Jahren scheinbar die bevorzugten Episodenfilme. Hier das aktuellste Beispiel, aufgesplittet in die Einzelfilme.

El Yuma (Benicio del Toro)

Buch: Leonardo Padura, Schnitt: Rich Fox, mit Josh Hutcherson (Teddy Atkins), Vladimir Cruz (Angelito), Daisy Granados (Delia), Magali Wilson (Cambista)

Montag. Unsere filmische Woche auf Kuba beginnt mit dem Eintreffen eines Touristen aus den USA. Nein, »Teddy« (Milchgesicht Josh Hutcherson) ist mehr als ein Tourist, er ist ein angehender Filmemacher, der die Filmschule besuchen will, vorher aber noch kurz eine Exkursion ins Nachtleben macht. Wobei die Filmschule hier ein wenig wie die Armee oder ein Gefängnisaufenthalt behandelt wird, was Teddy in einer Nacht reichlich Gelegenheit gibt, uns seine Naivität zu demonstrieren. Eingrößtmöglicher Kontrast dazu wird aufgebaut, mit Rum, Zigarren, Partylaune in der Disco und leichten Mädchen. Und der radebrechenden, vermeintlich überraschenden Erklärung »muchacha is a hombre«. Eine nette Fingerübung für den als Schauspieler bekannten Benicio del Toro, aber nicht mehr.

Jam Session (Pablo Trapero)

Buch: Pablo Trapero, Alejandro Fadel, Martín Mauregui, Santiago Mitre, Schnitt: Santiago Esteves, Pablo Trapero, mit Emir Kustorica (Himself), Alexander Abreu (Driver), Arianela Pupo (Assistant)

Dienstag. Etwa anspruchsvoller die zweite Episode, die mit Emir Kustorica und einer Autofahrt (kein Taxi wie in Episode 1, sondern ein Chaffeur – same difference!) Erinnerungen an Jim Jarmuschs Night on Earth beschwört. Kustorica spielt sich selbst (noch ein Filmemacher zu Besuch in Kuba), allerdings spielt er eine Parodie seiner selbst, einen Trunksüchtigen, der es kaum vermag, seinen Filmpreis im aufrechten Zustand entgegenzunehmen. Das macht der Film ziemlich konsequent, er beginnt sogar mit Kotzgeräuschen, bevor wir Kustorica über ein Waschbecken gebeugt sehen. Bevor es zu einer gewissen Wendung kommt, wirft er noch sein Handy aus dem Fenster, ehe dann der Titel eingeblendet wird. Und ein irgendwie veränderter Kustorica seinen Chauffeur, der nebenbei musiziert, groß herauskommen lassen will. Wer legt schon sein Leben in die Hände eines Unbekannten aus einem weit entfernten Land, der schon vom Zubinden der eigenen Schnürsenkel reichlich gefordert ist?

La Tentación de Cecilia [Cecilias Versuchung] (Julio Medem)

Buch: Julio Medem, Leonardo Padura, Schnitt: Julio Medem, mit Melvis Santa Estevez (Cecilia), Daniel Brühl (Leonardo), Leonardo Benítez (José), Vladimir Cruz (Angelito), Guillermo »Rubalcaba« Gonzáles (Pianist)

Mittwoch (und weil die ganze Sache mit den Wochentagen – es wird in nahezu jeder Episode die Datumsgrenze überschritten, nicht einmal an einen 24-Stunden-Zeitraum hält man sich durchgehend) nicht wirklich funktioniert, muss man ab hier selber mitzählen).

Drei der sieben Episoden stammen vom selben Autoren, der im Presseheft auch als »Drehbuchkoordinator« bezeichnet wird (hier schrieb Julio Medem noch mit, was man der Episode auch positiv anmerkt). Und insbesondere diese drei Episoden benutzen teilweise dasselbe Personal. Dadurch entsteht zumindest ansatzweise eine Geschlossenheit, die dann der animierte Nachspann (mit diversen Sparwitzen) fortführt. Leider führt Medem, der schon viele starke Frauenfiguren schuf, mit Cecilia hier eine Dame vor, deren Unbestimmtheit im Angesicht einiger männlicher Figuren nicht eben intelligent wirkt. Sie kann singen und sich ausziehen (etc.) und dass sie den reichlich schmierig auftretenden Daniel Brühl hier durchschaut, scheint schon eine große Auszeichnung. Die langweiligste Episode, die auch als umständliche Metapher (zur Heimat stehen kontra Verlockungen des Auslands) nicht recht funktionieren will.

Diary of a Beginner [Tagebuch eines Neuankömmlings] (Elia Suleiman)

Buch: Elia Suleiman, Schnitt: Patricia Santa Coloma, mit Elia Suleiman (Himself), Irene del Valle (Maid)

Laut imdb spielt auch Elia Suleiman sich selbst, aber aus meiner Sicht handelt es sich hier eher um einen Statthalter ohne viele Charaktereigenschaften (oder Dialoge), der ein wenig ziellos vom Hotelzimmer zum Strand und zurück wandert. Als satirische Botschaft läuft im Fernsehen eine schier unendliche Rede Fidel Castros, während ringsum um den wandernden Touristen und andere ausgemergelte Männchen immer wieder kubanische Mädchen fotografiert werden. Wenn schon Klischees, dann wenige aussuchen und diese überdeutlich in den Vordergrund rücken. Die Episode überzeugt aber gerade durch unerwartete Bilder jenseits der Klischees (ein verwahrloster Zoo und die Botschaft von Palästina), durch ein makelloses Timing, eine überzeugende Kadrierung und ihren lakonischen Humor. Im Endeffekt wirkt das kleine Zwischenspiel hochpoetisch und absurd-kafkaesk. Eindeutig die schönste Episode, die gerne auch eine Viertelstunde länger hätte gehen dürfen.

Ritual (Gaspar Noé)

Buch, Kamera: Gaspar Noé, Schnitt: Gaspar Noé, Thomas Fernandez, mit Cristela de la Caridad Herrera (The Girl), Dunia Hernandez (The Girlfriend), Monica Guardado (The Mother), Alberto Arceo Kindeland (The Father), Othello Rensoli (Babaloa)

Gaspar Noé schockt und provoziert gern. Hier schockt er mit der Dummheit seiner Episode, der man im besten Fall eine Intensivität der Inszenierung bescheinigen kann. Doch die Geschichte eines Voodoo-Rituals, um die gleichgeschlechtliche Exkursion eines jungen Mädchen zu bestrafen oder eher per »Teufelsaustreibung« zu »heilen« (Noé hätte sicherlich keine Bedenken, letztere Vokabel zu benutzen), beleidigt eigentlich sämtliche Protagonisten und nicht zuletzt die Intelligenz der Betrachter. Mein Sitznachbar entrüstet: »die verwechseln Kuba mit Haiti!« Opferblut im Vollmondlicht, ein Priester, der mit einem großen Messer für obligate Textilfreiheit sorgt und jede Menge percussive Elemente zum Takt von »Leck mich doch am Arsch.« Was auch meinem Urteil entspricht.

Dulce amargo [Bittersüß] (Juan Carlos Tabio)

Buch: Leonardo Padura, Schnitt: Berta Frías, mit Jorge Perugorría (Daniel), Mirta Ibarra (Mirta), Melvis Santa Estevez (Cecilia), Vladimir Cruz (Angelito)

Der Zusammenhalt zwischen den Episoden erfährt hier fast bedrohliche Züge, denn was ich mir eben noch beim »Ritual« als Synchronisierung des Trommelrhythmus ausdachte, taucht hier 1:1 als Untertitel auf. Doch ich schweife ab.

Eine nachmittäglich im Fernsehen auftretende Karrierefrau muss nebenbei ihre Familie (inklusive der Attraktionen aus anderen Episoden) anleiten und arbeitet nebenbei noch als Zuckerbäckerin, wofür mit familiärem Zusammenhalt schnell Eier organisiert werden müssen – seltsamerweise eine Aktion, die in der darauffolgenden und letzten Episode mit einer ganz ähnlichen Handlung wiederholt wird. So viel zum Thema »Drehbuchkoordination«. Ich gebe zu, dass meine Rezeption dieser Episode bereits sehr unter den anderen Episoden gelitten hat, unter der zunehmenden Abstumpfung angesichts misslungener Teile, dem ungeschickten Tempowechsel und jenen in Kurzauftritten auftauchenden Figuren aus anderen Episoden, die ja für den Zusammenhalt sorgen sollen, hier aber nur ihren Nerv-Faktor auf die gar nicht so schlechte neue Episode wie einen Stempel aufdrücken. Hätte mir als erste Episode ungleich besser gefallen.

La Fuente [Der Brunnen] (Laurent Cantet)

Buch: Laurent Cantet, Schnitt: Alex Rodríguez, mit Nathalia Amore (Marta), Andrés Vidal (Pedro), Alexis Vidal (Manolo), Othello Rensoli (Babaloa)

Laurent Cantet arbeitet mal wieder mit Laienschauspielern, und seine Episode um einen aus religiösen Grunden kurzfristig erbauten Zimmerbrunnen wirkt wie reines Guerilla-Kino (»Wir brauchen Ziegel«, »Wir brauchen Kacheln«, »Wir brauchen Wasser«), es würde mich aber auch nicht im geringsten wundern, wenn alles im Detail in Storyboards geplant war. Hauptfigur Marta wirkt hier auch ein wenig wie ein Gegenentwurf zur Karrierefrau Mirta in der Episode zuvor, wobei religiöse Umstände auf hübsche Art zur Eigenverwirklichung benutzt werden (»Mir fällt noch ein, dass die Jungfrau wollte, dass ich ein gelbes Kleid trage«). Die zweitbeste Episode und jene, bei der man am ehesten annimmt, dass sie auch ansatzweise das Leben auf Kuba widerzuspiegeln in der Lage ist.

Schlussfazit: Wie so viele Episodenfilme eine reichlich holprige Zusammenstellung, die nur echte Kuba-Enthusiasten begeistern kann. Etwas bedenklich ist auch das Product-Placement. Wenn eine bestimmte Rumsorte in weniger als drei Episoden prominent vor die Kamera geschoben worden wäre, hätte das auch ausgereicht. Aber man muss sich seine Fördergelder organisieren, wo es möglich ist.

|

Fuck for Forest

(Michal Marczak)

Deutschland / Polen 2012, Buch: Michal Marczak, Lukasz GurudziDski, Kamera: Michal Marczak, Schnitt: Dorota WardDszkiewicz, mit Dan Devero, Tommy Hof Ellingsen, Leona Johanson, Natty Mandeau, Kaajal Shetty, 86 Min.

Als Donaldist weiß man um die immense Attraktivität des Scheiterns. Dieser Film erzählt von einem erstaunlich erfolgreichen Projekt, doch es geht auch immer wieder um das Scheitern. Das ist eigentlich klar von der allerersten Einstellung an, mit einer reichlich verwackelten Kamera und einer Ausleuchtung, die man angesichts des dokumentarischen Hintergrunds euphemistisch als »atmosphärisch« beschreiben könnte. Danny, der wie in einem Spielfilm als Protagonist die Initiation des Zuschauers mit der bereits bestehenden Gruppe begleitet und sich – soviel sei vorweggenommen – am Ende auch wieder davon trennt, ist ein Schulabbrecher, der es als internationaler Springreiter weit hätte bringen können – wenn er nicht im Vorfeld der Olympischen Spielen 2008 in Peking entschieden hätte, dass er nicht dazu bereits ist, die tierquälerischen Trainingsmethoden zu akzeptieren, die zu einem Mithalten in der internationalen Konkurrenz nötig waren. Noch schöner als simples Scheitern ist es natürlich, wenn man sich dabei als Märtyrer darstellen kann. Wobei man diesen Eindruck bereits an dieser Stelle insofern einschränken muss, dass man von den einschneidenden Ereignissen in Dannys Leben nicht von Danny selbst, sondern von einer vereinzelt auftretenden Erzählerstimme erfährt. Inwiefern der Regisseur, dessen Film mal wie eine Promo, dann wieder wie eine Mockumentary wirkt, sich im Endeffekt jeweils der größtmöglichen Wahrheit verpflichtet fühlte, muss man schon deshalb hinterfragen, weil die Organisation »Fuck for Forest« sich auf ihrer Website dann doch in einigen Punkten von diesem Porträt distanziert. Inwiefern Danny mit seiner Darstellung zufrieden ist oder war, habe ich nicht recherchiert.

Nach etwa einer halben Stunde gibt sich der Film die Mühe, auch mal zu erklären, was eigentlich die Ziele von »Fuck for Forest« sind. Diesmal nicht mithilfe des ominösen Erzählers, sondern bei einem »Werbungsgespräch«, dass die Initiatoren in einem Berliner Stadtpark mit einer Passantin führen. Wer sich für Nackt- oder Erotikaufnahmen zur Verfügung stellt (angefangen vom nackten Klettern auf Bäume bis hin zum – im Film nur ansatzweise vorgeführten – Geschlechtsverkehr), wird dadurch Mitglied einer Gruppe, die im Internet auf das nicht frei zugängliche Archiv solcher Aufnahmen zugreifen kann. Wessen Engagement nicht so weit geht, blankzuziehen, wer aber dennoch die nackerten Filmchen sehen will (oder sich halt einfach für den Regenwald und die sexuelle Befreiung einsetzen möchte), der kann auch gegen Entgelt schauen. Laut Angaben von »Fuck for Forest«, so erklärt die Erzählerstimme, geht etwa jede zehnte angesprochene Person auf die Foto- bzw. Film-Offerte ein. Und auch an Bezahlkunden scheint es nicht zu mangeln, denn auf dem Konto der Organisation sollen 420 Tausend Euro schlummern. Gemeinnützige Pornographie als umweltpolitische Ausdrucksform, das Prinzip überzeugt zumindest.

Und während andere Hilfsorganisationen die Spendengelder in der Bürokratie zerschreddern, hat man bei »Fuck for Forest« nicht das Gefühl, als würden die hippiemäßig auftretenden Aktivisten sich am Hilfskonto vergreifen. Nicht nur erklären sie, das Geld nur für das notwendigste Equipment zu verwenden. Man sieht auch mehrfach, wie die Mitglieder für die eigene Ernährung separate Spenden erbetteln – oder sich, ökologisch bewusst, am Wohlstandsmüll guthalten und des Nachts Mülltonnen durchstöbern. Insbesondere Danny ist stolz darauf, dass seine komplette Garderobe aus Weggeworfenem besteht – und der Film lässt sich nicht die Chance entgehen, Dannys manchmal umstrittenes Engagement damit beispielhaft vorzuführen, dass er sich offenbar nebenbei auch etwas durch die »Umverteilung« leichter Drogen dazuverdient.

Man wohnt einigen musikalischen und erotischen Darbietungen der Gruppe bei, erlebt die soeben 18 gewordene Nadine bei ihrem Geburtstagswunsch, einem »erotischen Gruppenstreicheln« (ihr Freund ist von der Aktion offensichtlich nicht sehr angetan), und schließlich bricht die Gruppe gemeinsam mit dem Dokumentarfilmteam zum Regenwald auf, um ein bedürftiges Gebiet oder einen bedürftigen Volksstamm aufzuspüren, das oder der von den angesparten Moneten profitieren kann. Das Aufeinandertreffen der zeigefreudigen Hippies mit einem Naturvolk ist zunächst erstaunlich harmonisch, doch bei einer Vollversammlung des Stammes zeigt sich, dass man den Westlern mit Argwohn gegenübersteht, einfach nicht glauben kann, dass diese ohne verdeckte Ziele einfach den Wald retten wollen. Die perfide tragische Ironie des Films (und der packendste Moment) besteht darin, dass noch andere Gruppen die Zusammenkunft zur Vorstellung ihrer Absichten und Produkte nutzen und die indigene Bevölkerung ausgerechnet an einer neuen Generation von Motorsägen reichlich Interesse zeigt. Das Projekt »Make Love, not Abrodung« ist somit mit Pauken und Trompeten durchgefallen, und trotz vieler Schwächen bleibt der Film aufgrund diesen Twists, den sich Drehbuchautoren eines Spielfilms sicher nicht getraut hätten, positiv im Gedächtnis.

|

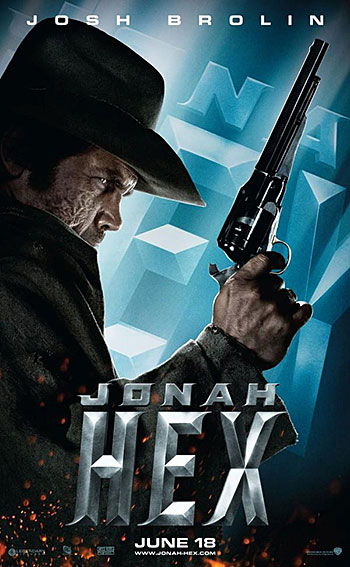

Jonah Hex

(Jimmy Hayward)

USA 2010, Buch: Mark Neveldine, Brian Taylor, Comic-Vorlage: John Albano, Tony DeZuniga, Kamera: Mitchell Amundsen, Schnitt: Kent Beyda, Dan Hanley, Tom Lewis, Fernando Villena, Musik: Marco Beltrami, Mastodon, Production Design: Tom Meyer, Supervising Art Director: Seth Reed, mit Josh Brolin (Jonah Hex), Megan Fox (Lilah), John Malkovich (Quentin Turnbull), Michael Fassbinder (Burke), Jeffrey Dean Morgan (Jeb Turnbull), Will Arnett (Lieutenant Grass), Aidan Quinn (President Grant), John Gallagher jr. (Lieutenant Evan), Tom Wopat (Colonel Slocum), Rio Hackford (Grayden Nash), Lance Reddick (Smith), Michael Shannon (Doc Cross Williams), John McConnell (Stunk Crick Sheriff), Wes Bentley (Lusk), Julia Jones (Cassie), Luke James Fleischmann (Travis), David Jensen (Turnbull's Henchman), Jimmy Hayward (Train Wood Tender), 78 Min.

Früher oder später ziehe ich mir fast jede Comicverfilmung rein, nur für Catwoman mit Halle Berry und Lucky Luke mit Til Schweiger werde ich vermutlich nie die Zeit übrig haben. Von Jonah Hex erfuhr ich schon lange, bevor klar wurde, dass zumindest in Deutschland nur aufgrund der Beteiligung von Megan Fox überhaupt ein DVD-Start drin war, denn der Comic ist hierzulande nahezu komplett unbekannt (ich muss zugeben, dass ich bis auf ein paar Gastauftritte – per Zeitreise kam Hex viel herum – vor allem die Wiederbelebung durch Joe Lansdale und Timothy Truman für Vertigo erlebt habe und dann noch ein einzelnes Heft von Darwyn Cooke in Vol. 2) und das Western-Genre zieht hier nicht wirklich, nicht einmal, wenn man es mit übernatürlichen Elementen mixt (was in den Comics fast nur während der Vertigo-Ausgaben der Fall war). Nachdem ich auf dem DVD-Cover sah, dass in Nebenrollen u.a. Michael Fassbender und Michael Shannon auftauchen, war ich gerne bereit, dafür 2,99 locker zu machen, auch wenn ich Schlimmes erwartete.

Naja, immerhin nicht so schlimm wie eine andere Comicverfilmung mit Michael Shannon …

Das Drehbuch stammt von Neveldine & Taylor, den Typen hinter Crank, Crank 2 und Ghost Rider: Spirit of Vengeance. Und diesen Jonah Hex verbindet schon einiges mit dem Ghost Rider. Wenn auch eher mit der früheren Version davon, jenem Ghost Rider, der noch auf einem Pferd unterwegs war und nicht auf einem Motorrad. Es geht um Rache, Verdammnis und dem schmalen Grad zwischen Leben und Tod. Oder genauer: Jonah Hex war einst ein Soldat im Bürgerkrieg, ehe er sich dem Befehl, ein Krankenhaus niederzubrennen wiedersetzte. Dafür rächte sich der Befehlsgeber Quentin Turnbull (John Malkovich), dessen Sohn dummerweise durch Jonahs Weigerung starb, indem er vor Jonahs Augen dessen Frau und Sohn verbrannte, ihm dann mit einem Brandeisen sein Zeichen (Quentin hat die selben Initialen wie ein anderer, im Filmbereich bekannter, Quentin) ins Gesicht drückte und ihn zum Sterben an einem Kreuz hängen ließ. Indianer retteten den zu 98% toten, der fortan besonders schwer zu töten ist und die Gabe hat, mit Toten zu sprechen (weil er selbst schon fast auf der anderen Seite war. So weit schreibt sich der Plot wie von selbst, Michael Fassbender ist die rechte Hand Turnbulls (und er macht seine Sache wirklich gut, es macht Spaß, ihm als Psychopathen zuzuschauen), Megan Fox spielt ein leichtes Mädchen, dass offenbar einzig für den ziemlich gesichtsentstellten Hex die Beine gratis breit macht, gerade auch im Vergleich zu den beiden Ghost-Rider-Filmen weiß man eigentlich ziemlich genau, was einen erwartet.

Bis auf zwei Umstände. Zum einen wird aus Turnbull hier gleich mal wieder ein Superterrorist, der mithilfe einer futuristischen Waffe die Feierlichkeiten zur hundertsten Wiederkehr des vierten Juli in eine Hölle auf Erden verwandeln will. Aus Gründen, die schwer nachvollziehbar sind (teilweise treten die rachsüchtigen Kriegsverlierer mit Ku-Klux-Klan-ähnlichen Masken auf und bei der großen Rede von Präsident Grant sollen auch schwarz und weiß nebeneinander den Independence Day feiern), stehen die Schergen Turnbulls jederzeit begeistert hinter ihrem Anführer, obwohl er in unzähligen Situationen (um dem Publikum klar zu machen, wie hinterhältig er ist) immer wieder Vertraute über den Haufen schießt. Aus dieser Prämisse zieht der Film immerhin eine seiner besten Szenen, wenn Hex auf der Suche nach Turnbull dessen eigens erschossenen Sohn Jeb wiederbelebt, und dieser immerhin die Weitsicht besitzt, festzustellen, dass Hex sich wie Turnbull dadurch auszeichnet, dass er relativ wahllos tötet, um den eigenen Schmerz zu vergessen. Zwar wird Hex wie ein Held vorgeführt, aber zweimal reitet er von etwas verkommenen Orten weg, wo dann implizit Dutzende bis Hunderte sterben, die wie die Frauen und Kinder in »Skunk Town« zu Beginn des Films nicht allesamt die Todesstrafe verdient haben.

Obwohl der Film auf seine dumpfe Art funktioniert, mit zynischen Onelinern etc., scheint bei den Dreharbeiten wohl einiges schiefgegangen zu sein. Wobei es auch nicht ausgeschlossen scheint, dass der Regisseur, der zuvor nur im Animationsbereich arbeitete (prominentester Credit: Regie bei Horton hears a Who), nicht die allerbeste Wahl war. Ohne Abspann schafft es der Film so gerade eben auf 70 Minuten (die imdb-Angabe ist m.E. drei Minuten zu lang), und wenn man dann noch die 4,5 Minuten »Deleted Scenes« schaut, ist es beispielsweise offenkundig, dass der komplett aus dem Film geschnittene Auftritt von Michael Shannon (er spielt einen aufdringlichen Mitreisenden von Megan Fox, übrigens eine Figur aus dem Vertigo-Run) gar nicht mal so uninteressant ist, aber eben eindeutig nicht zuende gedreht, denn die »deleted scene« endet damit, dass Megan als Lilah zu ihm sagt »go to hell«, aber die Stelle, wo sie ihn aus der Postkutsche schubst oder ähnliches, fehlt. Und es gibt keinen Sinn, die Szene an dieser Stelle unerklärt abbrechen zu lassen, weshalb die Szene nur logischerweise nicht im fertigen Film ist (die Postkutsche taucht auch nirgendwo im Film auf, es gibt nicht einmal einen Grund, warum Lilah allein auf Reisen gehen sollte). An anderen Stellen des Films fällt auf, wie in der Montage einige Szenen zusammengeknüpft wurden, als hätte man von einigen Szenen nur den Ton, aber keine Bilder. Wild drauf losgeraten würde ich annehmen, dass der zweite Cutter (laut imdb waren es sogar vier) herangezogen wurde, um noch irgendwas zu retten, und einige Szenen sowie der ausgedehnte Voice-Over-Kommentar wurden dann womöglich nur in einem Tonstudio »nachgeliefert«. Nichtsdestotrotz (und wenn man über die Lauflänge hinwegsieht) ist diese cineastische Notoperation aber gelungen. Dass das schlussendliche Ergebnis filmisch etwas hässlich ausfiel, ist angesichts der Figur Jonah Hex auch irgendwie nur konsequent.

Gerade, wenn man den Film mit der langen Geschichte der Comic-Figur vergleicht, muss man sagen, dass das Herauspicken von Figuren aus vier Jahrzehnten Comic-Geschichte recht clever verlaufen ist (bis auf wenige Ausnahmen wie die Fassbender-Figur und evtl. den farbigen Schmied haben alle Comic-Äquivalente, sogar Präsident Ullyses S. Grant kommt mal in den Comics vor), und selbst die neuerfundene »Superkraft«, das Palavern mit den Verstorbenen, eine gute Wahl war. Ich persönlich hätte es aber begrüßt, wenn Hex häufiger mal mit ganz normalen Feuerwaffen aufgetrumpft hätte und weniger mit flashy Super-Gimmicks. Aber wenn man Filme wie Van Helsing oder Hansel & Gretel Witch Hunters betrachtet, scheint das ja der heutige Standard zu sein, gerade und insbesondere bei »historischen« Themen.

|

Adieu Paris

(Franziska Buch)

Deutschland 2013, Buch: Martin Rauhaus, Kamera: Hagen Bogdanski, Schnitt: Andrea Mertens, mit Jessica Schwarz (Patrizia Munz), Hans-Werner Meyer (Frank Berendssen), Sandrine Bonnaire (Francoise Dupret), Gerhard Jugnot (Monsieur Albert), Jean-Yves Bertheloot (Jean-Jacques Dupret), Ina Weisse (Gloria Berendssen), Maria Matschke (Lisa Berendssen), Thure Lindhardt (Mika), Linda Foerster (Cookie), André Jung (Jules Tellier), Claudine Pelletier (Marguerite Albert), 101 Min., Kinostart: 11. Juli 2013

Zu Beginn dieser Kritik muss ich ein entscheidendes Antipathie-Kriterium klarstellen: Wer beim Autofahren ohne Freisprechanlage telefoniert, hat in meinen Augen mindestens eine empfindliche Strafe verdient. Nebenbei aber auch meine tiefe Verachtung.

Dieser Film beginnt mit einer solchen Autofahrt. Wilde Liebesbekundungen und dann der Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug. Den Rest des Films geht es um die Geliebte des Fahrers (Jessica Schwarz), mit der er telefonierte, und dessen Frau (Sandrine Bonnaire), die die Nebenbuhlerin kennenlernt, während beide den Komapatienten im Krankenhaus besuchen. Ein zu Herzen gehendes Schicksal? In meinen Augen eine verdiente Strafe!

Ein weiteres Problem, das ich von Anbeginn mit dem Film hatte, war ein reichlich pathetischer Voice-Over-Kommentar, von dem ich erst ziemlich gegen Ende des Films begriff, dass es sich wohl um Passagen eines Romans handelt, den die von Jessica Schwarz gespielte Patricia über die Geschehnisse schreiben wird. Im Film wird einem das so verkauft, dass ihr erfolgreicher Erstling ein hippes, urbanes Werk, aber ohne Erfahrungsreichtum wahr, der zweite Roman hingegen wird gegen den Wunsch ihres Verlegers (der sich schon seine Bürowände mit posterartigen Coverabbildungen des Buchs schmückt, bevor es erschienen ist, so überzeugt ist er dann letztlich doch davon) ein reifes Werk von emotionaler Tiefe. Wie schön wäre es gewesen, wenn man dies auch an den im Film verhackstückten Auszügen daraus erkannt hätte, die hingegen eher nach Wischiwaschi-Rosamunde-Pilcher-Kram klingen.

Der Film verknüpft von Anfang an die Schicksale zweier Menschen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Außer vielleicht, dass beide mit dem selben Flugzeug nach Paris unterwegs sind. Dies aber auch nur deshalb, weil der Banker Frank (Hans-Werner Meyer) so genervt davon ist, wie Patrizia ohne notwendige Selbstverständlichkeiten die Schlange in der Schalterabfertigung am Flughafen aufhält, dass er der wildfremden Frau schließlich das Bargeld für den Upgrade zur Business Class leiht. Für ihn geht es bei dieser Reise immerhin um das »Geschäft seines Lebens«, so erklärt uns Patrizias Erzählerstimme nebenbei.

Aus der Zufallsbekanntschaft wird im Verlauf des Films beinahe so etwas wie eine Freundschaft, zumindest treffen sich die beiden hin und wieder und suchen den Rat des anderen. Patrizia, weil sie vom Komazustand ihres Lovers und den Aktionen seiner Frau überfordert ist, Frank, weil er ihr erzählt, wie aus dem Geschäft ein Riesenproblem wurde, das ihn den Job kostet, weshalb auch seine Ehe zu zerbrechen droht (die Treffen mit der mysteriösen Frau helfen auch nicht). Und nebenbei übt sich Frank auch noch in Literaturkritik (Buch 1, Titel »Inselspringen«) und wird dabei de facto zu so etwas wie dem Real-Life-Lektor des »Work in Progress«, das für den Zuschauer der Film darstellt.

Weitere Facetten des Lebens der Hauptfigur sind etwa eine Affäre mit dem jungen Architekten Mika (Thure Lindhardt), zu der Patrizia die angesichts der Ratgeberfunktion ziemlich überflüssige Freundin rät, um den Kopf frei zu bekommen und eine Zukunftsperspektive zu finden. Hatte ich schon erwähnt, dass der Koma-Lover auch Architekt von Beruf war oder ist? Das hat bestimmt etwas zu bedeuten. Mika taucht dann auch nur im Film (oder im Roman?) auf, wenn er für die Geschichte wichtig ist. Zwischenzeitig muss man als Zuschauer vorsichtshalber erinnert werden, dass die Affäre neben der Affäre immer noch aktiv ist.

Irgendwie hat der Film durchweg einen hochdramatischen Tonfall, der aber (schlechter Film oder schlechter Roman) oft reichlich aufgesetzt wirkt. Es geht zwar um nicht weniger als Leben und Tod (der Komapatient) oder Millionenbeträge (der Banker), aber warum die Schaukel der kleinen Tochter des Bankers direkt neben dem Swimming Pool steht, das wird irgendwie nie erklärt und bleibt als Manipulation wie als Metapher eine reichlich plumpe Aktion. Stattdessen will uns der Film auch noch die Freude am Leben, gerade in Krisensituationen verdeutlichen. Und zwar mit der Geschichte eines quasi zum Tode verurteilten Soldaten und seiner letzten Erdbeere.

Es tut mir leid, aber dieser Streifen trägt einfach zu dick auf und zieht sich dabei wie Ostblocksalami. Hochsymbolische »Milch des Vergessens«, Frauenzählen als Einschlafmittel (vor allem für den Zuschauer), die bange Frage der kleinen Tochter »Sind wir jetzt arm?«, ein Zitat von den Dixie Chicks als Slogan für den zweiten Roman und zu guter Letzt dann auch noch eine Out-of-Body-Erfahrung als Höhepunkt des halbgaren Brimboriums. Da können die teilweise großartigen Darsteller um ihr Leben spielen, der Film ist ein Komapatient, bei dem man schon früher den Stecker hätte ziehen sollen.

|

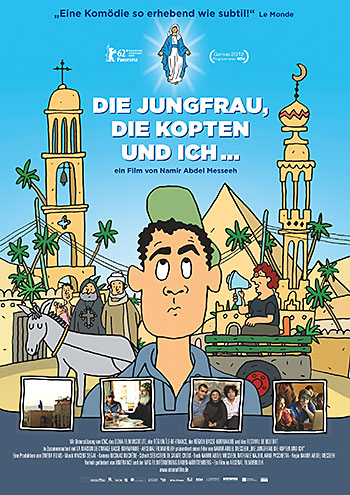

Die Jungfrau, die Kopten und ich

(Namir Abdel Messeeh)

Originaltitel: La vierge, les coptes et moi, Frankreich / Katar / Ägypten 2011, Buch: Namir Abdel Messeeh, Nathalie Najem, Anne Paschetta, Kamera: Nicolas Duchêne, Schnitt: Sébastien de Sainte Croix, Isabelle Manquillet, Musik: Vincent Segal, mit Siham Abdel Messeeh, Namir Abdel Messeeh, 85 Min., Kinostart: 13. Juni 2013

Viele Dokumentarfilme (und oft sind das jene, die das größte Potential haben, ärgerlich zu werden) beginnen damit, dass der Filmemacher schildert, dass er einer Sache auf den Grund gehen möchte (dann folgt der oft ausgeklammerte Teil, wo man einen Produzenten oder Fördergelder sichert), und schon schnallt er sich vermeintlich eine Kamera auf und zieht los, eine Art investigativer Journalismus, bei dem die Selbstdarstellung dem Dokumentarischem oft im Weg steht.

So beginnt auch dieser Film: Der in Frankreich aufgewachsene Regisseur sieht mit seiner Mutter zusammen eine aus der Heimat Ägypten stammende Videoaufnahme, die eine Marienerscheinung zeigen soll. Namir sieht exakt nichts von der angeblichen Jungfrau, seine Mutter hingegen ist verzückt ob des visuellen Beweises eines Wunders. Lange Rede, kurzer Sinn: Namir bricht auf nach Ägypten, um der Sache auf den Grund zu gehen.

Im folgenden erfährt er (und damit auch der Zuschauer) einiges über die Kopten, eine christliche Minderheit in Ägypten, und über den dreijährigen Aufenthalt der Jungfrau Maria in dem Land – was offenbar der Grund ist, warum nur Ägypter wie Namirs Mutter die Jungfrau sehen können. Es dauert aber nicht lange, und der Film dokumentiert fast nur sich selbst: Namirs Telefonate mit seinem Produzenten, der befürchtet, einen gefilmten Familienurlaub oder einen komplett uninteressanten Film zu erhalten (»Entweder du spinnst oder du verarscht mich, aber so arbeite ich nicht mit dir zusammen«), seinen Entschluss, selbst (mit Muttis unverzichtbarer Hilfe) eine Marienerscheinung zu inszenieren und schließlich die Dreharbeiten zum Film im Film und seine erste Vorführung.

Das Ganze gerät zu einer in Maßen witzigen Völkerverständigung, wobei der Standpunkt der zunächst als vorbildlich Gläubigen eingeführten Mutter noch am nachvollziehbarsten wirkt: Sie hilft ihm nur unter der Voraussetzung, dass er danach »richtige« Filme dreht. Mit einer verständlichen Handlung – und weit weg von der Familie!

Wer sich für komplexe Glaubensfragen (und etwas weniger komplexe Lösungsansätze) interessiert oder gerne dem Casting von Laiendarstellern beiwohnt, bei dem u.a. ausgerechnet der größte Schwätzen einen Taubstummen spielen soll (mal so als Beispiel für das Humorniveau des Films, auf das man sich ein wenig einlassen muss), dem könnte der Film Spaß und Erkenntnis bescheren. Mir hingegen erging es wie den Nichtägyptern bei einem Auftritt der Jungfrau: Ich habe reichlich wenig entdecken können. Immerhin ist die Auflösung des immergleichen Low-Budget-Dokumentaransatzes einfallsreich. Viele andere Filmemacher hätten noch zwei Wochen Interviews gedreht und dann haareraufend versucht, aus dem Material einen Film zusammenzubasteln. So gesehen hat Namir zumindest bewiesen, dass er vielleicht nicht das Zeug zum Ägypter hat – aber zum Filmemacher.

|

Papadopoulos & Söhne

(Marcus Markou)

UK 2012, Originaltitel: Papadopoulos & Sons, Buch: Marcus Markou, Kamera: James Friend, Schnitt: Sebastian Morrison, Musik: Stephen Warbeck, mit Stephen Dillane (Harry Papadopoulos), Cosima Shaw (Sophie), Georges Corrafce (Spiros), Thomas Underhill (Theo), Georgia Groome (Katie), Frank Dillane (James), Ed Stoppard (Rob), Selina Cadell (Mrs. P), Caesare Taurasi (Mehmet Ali), 109 Min., Kinostart: 27. Juni 2013

Die US-amerikanische Erfolgsgeschichte »Vom Tellerwäscher zum Millionär« involviert in der britischen Variation meist einen »Fish & Chips«-Imbiss. So auch in dieser Krisenkomödie, die zeitaktuell einen Vertreter des liebsten Sündenbocks der Europäer zum Protagonisten macht: Harry Papadopoulos (Stephen Dillane), ein Unternehmer mit offensichtlich griechischem Migrationshintergrund, wollte gerade noch – als Sahnehäubchen der Karriere des gerade zum »Entrepreneur of the Year« erklärten Familienvaters – den Papadopoulos Plaza hochziehen, als die Krise auch ihn ereilt, er seine fette Villa verliert und sich mitsamt der Familie im stillgelegten Imbiss seiner Eltern wiederfindet.

Die Elemente einer sympathischen britischen Independent-Komödie sind allesamt vorhanden, nur fruchtet das Ganze nicht, insbesondere, weil etwa die Familienmitglieder nur Abziehbilder sind: die modebewusste Tochter, die sich gebiert, als spiele sie in einem Bollywood-Musical (und die natürlich vom Sohn des Kebab-Stands gegenüber angegraben wird), der pessimistische Teenager, der mich stark an den Zombie R aus Warm Bodies erinnerte (gutaussehend, aber mit beinahe gräulichem Depri-Make-Up), der penetrant gutgelaunte ältere Bruder Harrys, der später zum gestärkten Familienzusammenhalt auf die Tränendrüse drücken darf, und – last and least – der Benjamin, ein naseweiser Harry-Potter-Verschnitt mit Händchen für Börsenkurse, der ganz am Schluss für die wenig überraschende Überraschung des Films sorgen darf. Ferner ein love interest, die trotz Herkunft aus der Parasitenwelt der Bänker wahres Mitgefühl für Harry, seine Situation und seine Familie aufbringen darf.

Kurz zusammengefasst ist dies die Til-Schweiger-Version einer britischen Independent-Komödie, wobei sich die Schauspieltalente gerade der Kinder Harrys klar an den ersten beiden Verfilmungen der Abenteuer seines Namensvetter Potter orientieren (schon im dritten Teil zeigen Radcliffe und Konsorten mehr Nuancen im Mienenspiel, als man hier erwarten darf).

Hauptdarsteller Stephen Dillane, irgendwo zwischen Gabriel Byrne und Michael Fassbender, gibt sich zwar redlich Mühe, hier noch irgendwas zu retten (insofern spiegelt der Film kongenial seine Geschichte), und hier und da gibt es auch ansatzweise gelungene Momente (etwa, wenn die Haushälterin Mrs. P proklamiert: »Look at you! Everything has to be a drama with you Greks!«), aber wenn die Bildgestaltung weitaus versierter ist als Drehbuch oder Regie und der Höhepunkt des Films neben einigen vagen King-Lear-Anleihen ein Sirtaki ist (oder wie so eine griechische Polonäse heißt), bei dem man dann mit uniformiertem Lächeln rufen darf »I've never felt so alive«, da denkt man als leidgeplagter Kritiker mit »Ich hab' mich schon zwei Monate nicht mehr so gelangweilt gefühlt!«

|

Die Unfassbaren

Now You See Me

(Louis Leterrier)

Originaltitel: Now You See Me, USA 2013, Buch: Ed Solomon, Boaz Yakin, Edward Ricourt, Kamera: Larry Fong, Mitchell Admunsen, Schnitt: Robert Leighton, Musik: Bryan Tyler, mit Jesse Eisenberg (J. Daniel Atlas), Woody Harrelson (Merritt McKinney), Isla Fisher (Henley Reeves), Dave Franco (Jack Wilder), Mark Ruffalo (Dylan Rhodes), Mélanie Laurent (Alma Dray), Morgan Freeman (Thaddeus Bradley), Michael Caine (Arthur Tressler), Common (Evans), Michael J. Kelly (Agent Fuller), 116 Min., Kinostart: 11. Juli 2013

Vermutlich gab es schon andere, ähnlich gestrickte Filme, die meiner Aufmerksamkeit entglitten sind (durchaus auch zum persönlichen Vorteil) doch für mich verkörpert Now you see me den Niedergang des Erzählkinos. Und das, während der Film gleichzeitig vortäuscht, in die Kerbe des vermeintlich coolen »intelligenten Mainstream« eines Christopher Nolan zu schlagen. Wer wie ich die letzten Jahre damit verbrachte, an der Intelligenz Nolans zu zweifeln, dem wird hier vor Augen geführt, um wie viele Klassen Now you see me zu jedem Zeitpunkt noch missratener und verabscheuungswürdig ist als beispielsweise die misslungensten Passagen aus Inception.

Zur detaillierten Demonstration dessen, wie weit sich dieser Film vom klassischen Erzählkino entfernt hat, müsste man versuchen, ihn – so paradox das ist – nachzuerzählen. Stattdessen führe ich seine eindeutig beabsichtigten Versäumnisse lieber mithilfe zweier Fachbegriffe vor, die im Kino Alfred Hitchcocks eine große Rolle spielten.

Zum einen gibt es da den MacGuffin. Der MacGuffin ist ein Element des Films, das die Geschichte vorantreibt, obwohl seine Natur, sein Wesen für den Film eigentlich unerheblich und austauschbar ist. Eine Art narrativer Katalysator. Typische Beispiele findet man in James-Bond-Filmen, wo der Held und seine Gegenspieler sich oft um den Besitz einer Kleinigkeit streiten, die sie sich gegenseitig abjagen. Ob es sich dabei um einen Microchip mit Raketenbauplänen handelt, eine innovative Designerdroge, ein Elchgeweih oder eine Karte, auf der geheime Militärstützpunkte verzeichnet sind, ist für den Zuschauer letztlich unerheblich. In Peter Bogdanovichs What's up, Doc? gibt es beispielsweise vier karierte Taschen mit sehr unterschiedlichem Inhalt, die jeweils für eine Gruppe von Personen von unschätzbarem Wert ist, für die anderen drei jedoch komplett uninteressant. In einer der Taschen sieht man einen Haufen von Akten oder anderen Papieren, auf denen mehrfach Stempel mit »Top Secret« prangen. Was genau der Inhalt dieser Papiere ist, ist nur für die Figuren interessant, den Zuschauer hingegen interessiert das Gerangel um den oder die MacGuffins.

In Now you see me wird die Sache mit dem MacGuffin in gewisser Weise sogar auf die nächste Ebene gebracht (und dieses Statement ist das größte Kompliment, das ich dem Film je machen werde – und dies auch nur, weil ich es nicht als Kompliment betrachte). Denn abgesehen von der Umverteilung von Unmengen von Geld, ist in diesem Film das Element, was die Geschichte vorantreibt, eigentlich die Neugierde des Zuschauers daran, worum es im Film eigentlich geht. Für zwei Drittel des Films geht man auf dem Kinosessel davon aus, dass die holprig aber rasante Abfolge kleiner Vignetten irgendwann so etwas wie eine Geschichte ergeben könnte. Das ergibt nebenbei auch so etwas ähnliches wie eine Grundspannung, die normalerweise die meisten Filme anstreben. In diesem Fall ist es aber so, dass die Spannung sich schlussendlich als zerplatzende Seifenblase erweist. Statt Suspense (die andere Hitchcock-Vokabel) gibt es nur Surprise, also Überraschung.

Eine kurze Exkursion: Hitchcock erklärt Suspense wie folgt: Zwei Männer sitzen an einem Tisch und unterhalten sich. Der Zuschauer weiß, dass unter dem Tisch eine Zeitbombe liegt, hin und wieder sieht man den ablaufenden Countdown. Der Zuschauer sitzt nun quasi auf heißen Kohlen und egal, wie uninteressant das Gespräch der Männer ist, hofft man, dass sie die Bombe entdecken, entschärfen oder was auch immer. Stattdessen palavert man weiter und der Zuschauer rauft sich die Haare. Das Gegenteil ist Surprise. Zwei Männer sitzen am Tisch, haben eine womöglich stink-öde Unterhaltung, und plötzlich macht es wumms, eine Bombe explodiert, der Zuschauer ist für zwölf Sekunden oder so verdutzt, wo er zwanzig Minuten hätte emotional involviert hätte sein können.

Zurück zu Now you see me. Ganz ohne eine Geschichte kommt der Film auch nicht aus. Zirka drei Minuten vor Schluss erfahren wir dann, dass mindestens eine der acht Figuren eine andere Figur als Bösewicht einstuft und dementsprechend gehandelt hat. Daraus wird aus der handelnden Person noch nicht einmal zwangsläufig ein Held, nur halt der geheime Motor des Films. Wie bei anderen Filmen mit einem Twist-Ending wird jetzt noch mal im schnellen Vorlauf demonstriert, worum es wirklich im Film ging, doch ergibt das Ganze mit dem zusätzlichen Wissen auch nicht mehr Sinn. Der Film ist ein Kartenhaus oder eine Anhäufung von Kulissen, zwischen denen die Kamera so schnell gekreiselt ist, das man nicht einmal ansatzweise die Form des Ganzen erkennen konnte. Und durch die »Offenbarung« am Ende des Films ändert sich das keinen Deut. Wir wissen jetzt, dass Figur / Schauspieler A (den nahezu komplett ohne Charaktereigenschaften auskommenden Figuren wird jeweils nur durch die sympathischen und sehr professionellen Darsteller Leben eingehaucht) Figur B etwas heimzahlen wollte und deshalb quasi den kompletten Film wie einen großen Karten(haus)trick oder eine Landschaft aus Dominosteinen (die Analogie hinkt etwas, weil die Figuren als Dominosteine schon zu plastisch wirken und allein stehen können) jahrelang vorbereitet hat. Und man schaut dann zu, wie die Karten oder Steine fallen. Das ist eine halbe Stunde lang durchaus faszinierend, weil man immer noch glaubt, es würde sich ein Muster ergeben, so wie das mysteriöse Signet der »Four Horsemen« das schließlich wie ein Graffito in Leuchtschrift um Aufmerksamkeit bettelt. Doch auch dies hat nicht die geringste Bedeutung: außer den Blick des Zuschauers solange zu manipulieren, bis er von diesem Blenderfilm hypnotisiert ist und das Großhirn ausschaltet. Oder man am liebsten kopfschüttelnd das Kino verlassen möchte. Doch selbst, wenn man eine Warnung wie die meine vor dem Film zu Herzen genommen hat: Wenn man erst mal im Sessel sitzt, bleibt man auch bis zum Schluss sitzen, weil man ein gewisses Urvertrauen in das Kino hat (insbesondere bei dieser Besetzung), das erst nach dem Film in seinen Grundfesten erschüttert sein wird. Mein guter Frank L. hat mal nach einem gemeinsamen Kinobesuch (Helge Schneiders Texas) behauptet, »nie wieder« ins Kino gehen zu wollen. Wer zwei oder drei Filme wie Now you see me hintereinander untergejubelt bekommt, könnte ähnlich reagieren. Mit Recht. Ich kann nur hoffen, dass dieser Mistfilm keinen größeren Profit macht, weil sonst sicher der nächste Totschläger des Mediums dieses Nichts an Film auch noch nachahmen wird.

Drei Stunden (Boris Kunz), Pacific Rim (Guillermo del Toro), Paulette (Jérôme Enrico), Virgin Tales (Mirjam von Arx), We steal Secrets – Die WikiLeaks Geschichte (Alex Gibney).

| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

99:

99: