| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

30. April 2015 | Thomas Vorwerk für satt.org | ||||||||||

|

|

|

|

The Voices

(Marjane Satrapi)

USA / Deutschland 2014, Buch: Michael R. Perry, Kamera: Maxime Alexandre, Schnitt: Stéphane Roche, Musik: Olivier Bernet, Produktiondesign: Udo Kramer, mit Ryan Reynolds (Jerry), Gemma Arterton (Fiona), Anna Kendrick (Lisa), Jacki Weaver (Dr. Warren), Ella Smith (Alison), Paul Chahidi (Dennis Kowalski), Stanley Townsend (Sheriff Weinbacher), Adi Shankar (John), Hamish (Bosco), Cairo (Mr. Whiskers), 103 Min., Kinostart: 30. April 2015

Nach der preisgekrönten animierten Adaption ihres Comics Persepolis und einer Realverfilmung ihrer anderen »Graphic Novel« Huhn mit Pflaumen verwirklichte die aus Iran stammende Französin Marjane Satrapi bei ihrem dritten Film (ein Medium, das offensichtlich besser bezahlt wird – oder ihr aus anderen Gründen besser gefällt) erstmals eine Fremdvorlage, ein Drehbuch von Michael R. Perry (Paranormal Activity 2), das die Regisseurin im Presseheft »eine der besten Beschreibungen von Schizophrenie, die ich je gelesen habe« bezeichnet.

Wahnvorstellungen, die auch für den Kinogänger eine neue Welt kreieren, haben in der Filmgeschichte eine lange Tradition und können durchaus die Prämisse echter Meisterwerke sein. Man denke nur an Das Cabinet des Dr. Caligari oder Roman Polanskis Repulsion. Auch in The Voices sieht man die Welt mit den Augen eines der Realität entrückten Menschen, doch hier spielen auch Medikamente eine große Rolle, denn die bonbonfarbene Welt von Jerry (Ryan Reynolds), eines Sonderlings, der mit seinen Haustieren spricht, wird realistischer und erschreckender, sobald er diese Medikamente absetzt. Wenn es sich bei dem Film nicht vorrangig um eine etwas spinnerte schwarzbunte Komödie handeln würde, könnte man über die Mechanismen und Wechselwirkungen von Gewalt, Irrsinn und verdrängter Ethik – und somit der Schizophrenie-Umsetzung des Films – vermutlich sogar nachdenken, aber die Psychologie fällt schon eine Spur zu poppig aus, eine Horrorkomödie, bei der Punchlines wichtiger als Menschenleben sind, eignet sich nur eingeschränkt für ein ernsthaftes Studium des Krankheitsbildes von Jerry – beim Fantasy-Filmfest fand der Streifen eher sein Publikum als auf einer Tagung von Psychologen.

Bildmaterial © 2015 Ascot Elite Filmverleih GmbH

Ryan Reynolds, ein hauptberuflicher Milchbubi, gegen den selbst Matt Damon wie eine getriebene Persönlichkeit mit unzähligen Abgründen wirkt, ist hier vor allem damit beschäftigt, zwischen schüchternem Mädchentraum und gemeingefährlicher Killer zu oszillieren – und nebenbei liefert er noch die Stimmen seiner Haustiere, wobei der kumpelhafte Hund Bosco und die durchtriebene Katze Mr. Whiskers ein wenig so funktionieren wie die kleinen Engelchen und Teufelchen, die sich in Cartoons gerne auf den Schultern von Sylvester oder Donald Duck materialisieren, um der Hauptfigur beim Fällen von Entscheidungen behilflich zu sein. Auf diesem Niveau arbeitet auch The Voices und gibt den Ignoranten eine weitere Chance, so zu tun, als wären Zeichentrickfilme und Comics quasi dasselbe (insbesondere, wenn man die schwarzweißen Arbeiten von Satrapi kennt, eine komplett absurde Annahme). Irgendeine Comic-Uschi dreht eine quietschbunte Slapstick-Horrornummer, bei der das »loony« von »Looney Tunes« eine etwas größere Bedeutung spielt.

Doch bei allem ungebremst spielerischen Austoben Satrapis ist es doch so, dass sie aus einer Geschichte, die sie anspricht, nur versucht, einen unterhaltsamen Film zu basteln, der quasi versucht, Hitchcocks Psycho in eine Amélie-Version zu übertragen. Dabei durchaus mit einigen cleveren Ansätzen und viel Stilwillen. Wenn Ryan Reynolds sich schockiert die Hand auf den Mund drückt wie einst Anthony Perkins oder die Filmfiguren gemeinsam den von Norman Bates inspirierten Country-Klassiker »Psycho« trällern (»you think I'm psycho, don't you, Momma?«), erkennt man, das einiges durchaus durchdacht ist.

Das ändert aber leider nichts daran, dass die Geschichte um Jerrys zwei Kolleginnen sich reichlich vorhersehbar entwickelt – spätestens, nachdem Jerrys Verehrung für die britische Buchhalterin Fiona (Gemma Arterton) zu einem Unfall führt (eigentlich zwei Unfälle, von denen nur der erste diesen Namen verdient), und man schnell ahnt, dass die nächste Kollegin, Lisa (Anna Kendrick), hier ebensowenig ein Happy-End herbeizaubern kann wie Jerrys Psychotherapeutin Dr. Warren (Oscar-Gewinnerin Jacki Weaver).

Der Kontrast zwischen Jerrys »zwei Welten« ist zwar nicht ohne Reiz, aber andererseits auch nicht wirklich abendfüllend, und ungeachtet der An- und Absichten der Regisseurin verbleibt letztendlich doch nur ein hübsches und teilweise amüsantes Horrorfilmchen, ohne tiefgreifende Einsichten in die Hauptfigur.

|

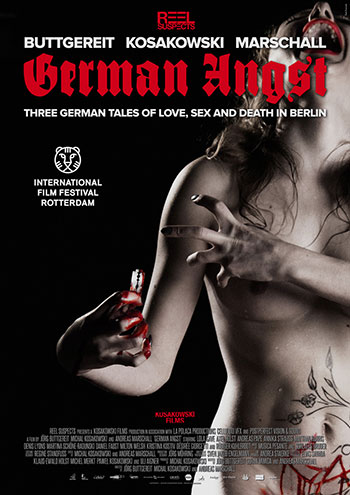

German Angst

(Jörg Buttgereit, Michal Kosakowski, Andreas Marschall)

Deutschland 2015, Buch: Jörg Buttgereit, Michal Kosakowski, Goran Mimica, Kamera: Sven Jakob, Schnitt: Michal Kosakowski, Andreas Marschall, 112 Min., Kinostart: 15. Mai 2015

Final Girl (Jörg Buttgereit)

mit Lola Gave (Final Girl), Alex Holst (Vater)

Make a Wish (Michal Kosakowski)

mit Matthan Harris (Jacek), Annika Strauss (Kasia), Andreas Pape (Jens), Daniel Faust (Gottfried), Martina Schöne-Radunski (Hilda), Dennis Lyons (Darren), Lucia Wolf (Ewa), Michal Dziewanowicz (Ewas Vater), Roman Szczeblewski (Ewas Großvater), Tomira Kowalik (Ewas Großmutter)

Alraune (Andreas Marschall)

mit Milton Welsh (Eden), Rüdiger Kuhlbrodt (Petrus), Désirée Giorgetti (Maya), Kristina Kostiv (Kira), Stephen Patrick Hanna (Biologist)

Magdalena Ritter (Maggie)

Finanziert durch »Kraut-Funding« gelang es, den längere Zeit auf Theaterregie, Hörspiel und Comicvorlagen ausgewichenen deutschen Horror-Regiestar Jörg Buttgereit, vereint mit zwei im Filmbusiness aktiveren Nachfolgern, wieder hinter der Kamera zu locken.

Ich persönlich gehöre zu den letzten verbliebenen Ignoranten, die es nie geschafft haben, Buttgereit-Klassiker wie Nekromantik oder Schramm mal nachträglich zu sichten, und so wurde die Butti-Episode »Final Girl« zu meinem ersten Buttgereit-Film (Captain Berlin vs. Hitler zähle ich nicht mit, das ist für mich eine Theater-Regiearbeit).

Die Erwartungen waren hoch, konnten aber nicht befriedigt werden. Der clevere Umgang mit sichtbarer und unsichtbarer Gewalt zeugt von Buttgereits Erfahrung, genauso wie sein Umsetzen eines teuren Effekts an einer zentralen Stelle, das für eine umfassende Wirkung sorgt. Doch die Geschichte, die er erzählt, überzeugt nur in Ansätzen. Was nicht funktioniert, ist der allzu politisch aufgebauschte Überbau auf der einen Ebene, und die inszenatorisch nicht funktionierende Voice-Over-Stimme der jungen Darstellerin auf der nächsten. Eine Missbrauchs- und Rachegeschichte mit dem Schicksal eines Meerschweinchens zu kombinieren, ist gar nicht so absurd, wie es zunächst klingt, und zeugt auch von einer dezidiert persönlichen Herangehensweise des Auteurs Buttgereit.

Bildmaterial © 2015 KOSAKOWSKI FILMS

Doch die überdeutliche Unterfütterung der Geschichte durch eine Radio-Nachrichtensendung gerät zur Witznummer, weil die Nachricht keine innere Logik besitzt. Es wirkt eher so, als lausche man dem Zusammenschnitt von Nachrichtensendungen mehrerer Tage, denn die anfänglich noch unbekannten Hintergründe werden noch im selben, viel zu langen Sprecher-Monolog ausfindig gemacht und erklärt. Und wenn das »Final Girl« (Lola Gave) mit dem selben inszenatorischen Mittel (der Sprachaufnahme, die nachträglich im Schnitt dem Film Bedeutung verleihen soll) noch deutlicher das Scheitern des Films demonstriert, weil man offenbar durch die Budgetbeschränkungen keine bessere oder überzeugende Lösung finden konnte, dann ist das sehr schade, denn die über das Bildmaterial (ohne Voice-Over und Radiosendung) erzählte Geschichte funktioniert durchaus, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Genregrenzen.

Die zweite Episode, »Make a Wish«, erzählt die unmissverständlichste der drei Geschichten, auch, wenn man sich jeweils etwas Ambivalenz aufspart. Stärker als bei Buttgereit sieht man hier, wie der Genre-Regisseur den Verlockungen seiner Bilder erliegt. Wo Buttgereit die Gewalt gezielt benutzt, um den Zuschauer zu verstören, wird hier dem Horror-Publikum das geboten, was es sich erhofft, wobei insbesondere die Flashbacks aus dem zweiten Weltkrieg schnell in den Klischeebereich abdriften. Je öfter man bestimmte Bilder schon gesehen hat, umso schwieriger wird es, neue Bilder dafür zu finden.

Was alle drei Filme verbindet (und das liegt auch am Episoden-Format), ist die Ungewissheit für das Publikum. Man weiß quasi für jeweils eine halbe Stunde nicht, wie »schlimm« oder »hart« es werden wird, und dadurch wird auch eine hohe Anspannung aufgebaut. Laut Buttgereits Worten vor dem Film verzeiht er es auch persönlichen Freunden, wenn sie verfrüht aus dem Kino gehen, weil sie es nicht »aushalten«. Selbst seine eigene Frau hat sich »Final Girl« nicht angeschaut. Aus der Sicht eines horrorerfahrenen, aber nicht bis zum letzten abgebrühten Kritikers muss ich aber sagen, dass German Angst jetzt jemandem, der schon ein wenig Erfahrung mit dem Genre und gewissen Splattereffekten hat, nicht unbedingt aus den Socken hauen wird, was Brutalität etc. angeht.

Die dritte Episode, »Alraune«, sieht sich – der Titel deutet es schon an – besonders in der Tradition des deutschen Horrorfilms aus der Stummfilmzeit, vermengt mit einem modernen Blick auf die Berliner Clubszene. Milton Welsh als »Eden«, vermutlich der erfahrendste Schauspieler des gesamten Projekts, konnte mich aber leider zu keinem Zeitpunkt überzeugen, und auch die etwas umständliche Geschichte um sexuelle Extase in einem geheimnisvollen Club entwickelte einfach nicht die gewollte Faszination. Vielleicht war die letzte Episode auch einfach eine Spur zu lang – was aber nicht bedeuten soll, dass eine andere Anordnung für mich automatisch besser funktioniert hätte.

Ein bisschen Erbsenzählerei meinerseits bezieht sich jetzt noch auf den Einsatz der englischen Sprache bei dem offensichtlich auf ein internationales Publikum ausgerichteten Projekt. Wenn ein und die selbe Person im Drehbuch so charakterisiert wird, dass ihre Englischkenntnisse eher gering sind (hat Probleme damit, »trouble« korrekt abzulesen), dann sollte diese Figur nicht wenige Minuten später beim selbstformulierten Satz »Shall I get a piece of paper?« das superhöfliche und sprachlich schon eher fortgeschrittene »shall« benutzen. Die sprachlichen Fähigkeiten sollten immer etwas über die Figuren aussagen, nicht über die Autoren.

Die positivste Überraschung des Films war für mich übrigens die Erkenntnis, dass alle drei Episoden vom selben Kameramann stammen. Denn es fällt zwar über Gebühr auf, dass die Kameraarbeit jeweils etwas übertrieben arty-farty wirkt, aber dass derselbe Kameramann (Sven Jacob) in drei unterschiedlichen Filmen unterschiedliche stilistische Herangehensweisen fand, spricht irgendwie auch wieder für ihn.

Alles in allem hatte ich im Nachhinein das Gefühl, dass aus German Angst mit nur ein wenig mehr Zeit, Hingabe oder Budget tatsächlich ein überzeugender Film hätte werden können. Das Potential ist jedenfalls gegeben – und ich kenne genügend wirklich teure deutsche Filme, wo diese Grundvoraussetzung leider schon ausfällt. Ich würde mir jedenfalls auch German Angst 2 anschauen.

|

Die Augen des Engels

(Michael Winterbottom)

Originaltitel: The Face of an Angel, UK / Italien / Spanien 2014, Buch: Paul Viragh, Buch-Vorlage: Barbie Latza Nadeau, Kamera: Hubert Taczanowski, Schnitt: Marc Richardson, Musik: Harry Escott, mit Daniel Brühl (Thomas Lang), Kate Beckinsale (Simone Ford), Cara Delevingne (Melanie), Genevieve Gaunt (Jessica Fuller), Ava Acres (Bea), Rosie Fellner (Katherine), Peter Sullivan (James Pryce), Sai Bennett (Elizabeth Pryce), John Hopkins (Joe), Alistair Petrie (Steve), 103 Min., Kinostart: 21. Mai 2015

»The movie you're seeing is the movie we're about to make.« Mit diesen Worten hat man mal das Handlungsprinzip von Robert Altmans The Player zusammengefasst. Es geht um das Erstellen eines Films, aber als Zuschauer erlebt man nicht nur diesen Film mit, sondern auch seine Vorgeschichte, die nämlich gleichzeitig die Geschichte des Films ist.

So ähnlich funktioniert auch The Face of an Angel. Man erlebt, wie ein Drehbuchautor (Daniel Brühl) und eine Journalistin (Kate Beckinsale) gleichzeitig einen (real unterfütterten) Mordfall recherchieren und mit unterschiedlichen Mitteln versuchen, aus den bekannten Fragmenten und den eigenen und fremden »Ermittlungen« eine halbwegs zusammenhängende Geschichte zu basteln. In vielen Kritiken zu diesem Film wird man wahrscheinlich auf die reale Vorlage des Films (»Amanda Knox«) ausgiebig eingehen, doch zum einen interessiert mich persönlich die Klatschpresse von vor ein paar Jahren nicht – und Michael Winterbottom benutzt diesen »Aufhänger« auch mehr als Ansatzpunkt und Hintergrund der Finanzierung – ganz ähnlich wie sein von Brühl gespieltes alter ego namens Thomas Lang.

Wer sich tatsächlich für den Kriminalfall hinter dem Film interessiert, dürfte hier eher enttäuscht das Kino verlassen – selbst David Finchers Zodiac, der es quasi darauf angelegt hat, sein Publikum zu enttäuschen, war da ergiebiger in seinen Erkenntnissen.

Wer – mit einigem Recht – erwartet, dass es auf eine Liebesgeschichte zwischen Brühl und Beckinsale hinausläuft, wird auch mehr Appetithäppchen als Substanz hingeworfen bekommen. Der obsessiv-verzweifelte Regisseur (oder zunächst mal Drehbuchautor) ist viel zu beschäftigt mit seinem Filmprojekt, um der Nebenhandlung eine Chance zu geben.

Dass The Face of an Angel ziemlich schwer verdaulicher Kunstkram (Prädikat »wertvoll«) ist, wird einem schon in der allerersten Einstellung überdeutlich klar, in der ein Mädchen unscharf und in Zeitlupe über einen Sandstrand tapert. Ungeachtet diverser Kneipengespräche zwischen Journalisten und (noch unersprießlicher) Planungsgesprächen zwischen Filmproduzenten und Buchverlegern wird der Film wieder zurückkehren zu dieser Schlüsselszene und sie in der Biographie und der von Dante inspirierten Basisidee von Langs Filmprojekt zu verankern versuchen – während man nebenbei den Schein aufrechterhält, es könne sich beim Film um eine spannende Kriminalgeschichte mit gefährlichen Verdächtigen halten. Dummerweise funktioniert das Gruselelement gar nicht (trotz eines Overkills an atmosphärischen Inszenierungsmaßnahmen) und das literarische Element ist insbesondere für Michael Winterbottom, der sich schon auf durchaus ansehnliche Weise mit Tristram Shandy oder (mehrfach) Thomas Hardy (Jude, The Claim) befasste, reichlich verkümmert ausgefallen.

Bildmaterial © 2014 Concorde Filmverleih GmbH

»Abandon all hope, ye who enter here« – das obligatorische Zitat aus Dantes Inferno könnte auch über dem Eingang zum Kinosaal prangen, jedenfalls wirkt das Bestreben des Drehbuchs, Kriminalfall, Filmhintergrund und Literaturgeschichte miteinander zu verweben, reichlich anstrengend. Dazu vernimmt man dann vermeintlich clevere Aussagen zum einen oder anderen Aspekt des gewaltigen Konstrukts, etwa, dass ein Gerichtsverfahren funktioniert wie eine Castingshow: wenn sie dein Gesicht mögen, gewinnst du. Ach, wie tiefschürfend.

Am Rande ganz interessant ist der sprachliche Aspekt. So sieht man etwa, wie Daniel Brühl die Dante-Texte bevorzugt im italienischen Original studiert, hört aber dazu seine Stimme mit der englischen Übersetzung. Siehe auch die oben erwähnte Pforten-Inschrift, die man im Italien des Films offensichtlich ganz auf ein internationales Publikum zugeschnitten hat. Und noch schlimmer ist es dann, wenn man in Schreibmaschinefont gehaltene Worte eingeblendet bekommt, die mit einem wirklichen Drehbuch (das sie darstellen sollen) so gut wie nichts zu tun haben. In den frühen Filmen Winterbottoms hat er sein Publikum einfach nicht wie (auch cinematographische) Analphabeten behandelt. An vielen Stellen fasst man sich an den Kopf, wie lächerlich und lieblos vieles erzählt ist. Etwa, wenn die Polizei noch Beweise am Tatort sichert (und darüber diskutiert, welche Abteilung zuständig ist), aber bereits ein englisches (!!) Fernsehteam vor Ort ist.

Aus meiner Sicht noch am interessantesten ist die zweite »love story« des Films zwischen Lang und der jungen Melanie (Cara Delevingne), die in einen deutlichen Zusammenhang mit seiner Tochter gebracht wird. Aber auch hieraus macht der Film wenig, stattdessen ist es offenbar wichtiger, dass die Lang-Tochter noch der Geliebten Dantes benannt wurde und irgendwie in dem ganzen Filmmorast um den Mordfall zu versinken droht, als bestünde der Sandstrand vom Beginn des Films aus Treibsand (klingt leider in meiner Zusammenfassung viel spannender als im Film).

Letztendlich wird im Film der »Film-im-Film« auf banale Weise »gerettet«, während dem Publikum zum Abschluss eine trübe Kopfgeburt präsentiert wird, mit einer Beerdigungsrede mit Dante und Engeln, viel Zeitlupe und Pathos. Und abgesehen davon, dass dies durchaus etwas über den Geisteszustand des Regisseurs (ob Lang oder Winterbottom) aussagt, ist dies reichlich uninteressant und nervtötend. Jedenfalls ganz sicher nicht das, was man von diesem Film erwarten könnte.

|

Die Gärtnerin von Versailles

(Alan Rickman)

United Kingdom 2014, Originaltitel: A Little Chaos, Buch: Jeremy Brock, Alison Deegan, Alan Rickman, Kamera: Ellen Kuras, Schnitt: Nicolas Gaster, Musik: Peter Gregson, Kostüme: Joan Bergin, Production Design: James Merifield, Art Direction: Kat Law, Sarah Stuart, Set Decoration: Claire Nia Richards, mit Kate Winslet (Sabine De Barra), Matthias Schoenaerts (André Le Notre), Helen McCrory (Madame Le Notre), Alan Rickman (King Louis XIV), Stanley Tucci (Philippe, Duc d'Orleans), Jennifer Ehle (Madame De Montespan), Steven Waddington (Thierry Duras), Adrian Scarborough (Daniel Le Vielle), Danny Webb (Claude Moulin), Paula Paul (Madame Princess Palatine), Adam James (Monsieur De Barra), Alistair Petrie (De Ville), Adrian Schiller (Jean Risse), Lois Wright (Marie-Claire), Carolina Valdés (Queen Marie-Therese), Phyllida Law, 117 Min., Kinostart: 30. April 2015

Wenn es um Alan Rickman geht, denken viele an seinen Severus Snape aus den Harry-Potter-Filmen oder seinen Hans Gruber aus Die Hard. Für den britischen Darsteller selbst scheint aber Ang Lees Sense and Sensibility eine weitaus prägendere Rolle gespielt zu haben, denn nachdem er in seiner ersten Regiearbeit (The Winter Guest, 1997) Emma Thompson für die Hauptrolle auswählte, hat er bei seinem zweiten Spielfilm als Regisseur Kate Winslet, einen weiteren Co-Star aus seiner Austen-Verfilmung, verpflichtet.

Ähnlich wie in The Reader oder Labor Day verfällt die Winslet auch hier in einen (etwas verspätet wirkenden) sexuellen Taumel, diesmal mit Matthias Schoenaerts, bekannt aus De rouille et d'os oder The Drop, demnächst (Start: 9. Juli) auch in der weitaus befriedigenderen Hardy-Verfilmung Far from the Madding Crowd zu sehen. Schoenaerts spielt hier eine historische Persönlichkeit, André Le Nôtre, den Hauptverantwortlichen hinter dem beeindruckenden und Trends bestimmenden Design der umfangreichen Gartenanlage um Schloss Versailles, wobei Kate Winslet als Sabine De Barra als frühfeministische Landschaftsarchitektin (komplett erfunden) auftritt, die sich in einer Männerwelt voller Intrigen zu behaupten hat und nebenbei auch noch in eine leidenschaftliche Affäre mit ihrem »Boss« gezogen wird. Dass Le Nôtre zum Zeitpunkt, als der Film spielt, etwa doppelt so alt wie sein Darsteller Schoenaerts war, mögen wir hierbei geflissentlich ignorieren, historische Akkuratesse war definitiv kein Hauptaugenmerk dieser Produktion.

Scheinbar geht es im Film um ein bisschen Leidenschaft, weibliche Karriereallüren, zarte Satire und historische Gartenarchitektur – wenn doch nur der eine oder andere dieser Aspekte funktionieren würde...

Bildmaterial © TOBIS Film

Die Satire des Films erschöpft sich beispielsweise zumeist auf der verbalen Ebene, wenn etwa von »the finest example of humanity« die Rede ist, man aber vor allem Idiotie und Inzucht im Königshaus beobachtet.

Es ist zwar hübsch anzusehen, wie Stanley Tucci zum gefühlt dreißigsten Mal einen supertuckigen Lebemann spielt und Regisseur Alan Rickman als Sonnenkönig Ludwig XIV seine patentiert unterkühlte Mimik abliefert, aber die Frau im Zentrum des Films wirkt reichlich unentschieden zwischen beruflicher Selbstbestimmung und dem dezidiert antifeministischem Hinterherlaufen hinter einem Kerl, der zu allem übel auch noch (natürlich unglücklich) verheiratet ist. Noch dazu sind die vermeintlichen Intrigen, gegen die sich Sabine erwehren muss, eine Witznummer, irgendwo zwischen gemeingefährlichem »Gartenterrorismus« und achtlos fallengelassenen Beweismitteln, wie sie in jedem wöchentlichen Detektiv-Comic in der Micky Maus cleverer versteckt sind.

Ein weiteres Kernelement des Films, das für mich leider komplett gar nicht funktionierte, ist ein umständlich eingeführtes und immer mal wieder am Rande eingebrachtes traumatisches Erlebnis in der Kindheit Sabines, das leider zu keinem Zeitpunkt für die Handlung oder Sabines Figur jene Bedeutung erhält, die der Szene in der Inszenierung beigemessen wird. Vieles im Film wird so herausgeputzt, als sei es super-bedeutsam – aber man bleibt dabei vor allem beliebig. Eine Menge Gartenallegorien wie die Gefahr, dass jede Rose irgendwann verwelken muss, dann eine der schlechtesten Bettszenen, die ich je mit ansehen musste – und schließlich die große »Auflösung« der Trauma-Szene, mit viel Brimborium und von langer Hand vorbereiteten Bildern … doch sie verpufft wie eine Pusteblume im Sommerwind.

Die größte Enttäuschung des Films war für mich indes die Präsentation des von Sabine gegen viele Widrigkeiten umgesetzten Gartenstücks, eine (so lautet der ursprüngliche Auftrag) Art Freilichtballsaal, den sie »der Wildnis entringen« sollte. Während die von Winslet gespielte Figur mit sehr viel Naturverbundenheit eingeführt wird (sie kniet im Gras und wühlt im Schlamm – irgendwo zwischen Lady Chatterley und Ghost – Nachricht von Sam), zeichnet sich das von ihr geschaffene Gartenstück fast durch ein komplettes Fehlen von Flora aus. Weder der Originaltitel A Little Chaos noch der etwas zu malerische deutsche Titel bereiten den Zuschauer auf dieses eher langweilige Rondell vor, in dem einige aufgebrezelte Filmfiguren dann ein paar Tanzschritte abspulen, während sich die Kamera entfernt, um mit der gigantischen Gartenanlage anzugeben, in der man dann den suboptimal computeranimierten Ringelreihen immer kleiner werden sieht – ganz, als entferne man sich von Details, die einen zu keinem Zeitpunkt wirklich interessiert haben.

|

Striche ziehen.

(Gerd Kroske)

Deutschland, Buch: Gerd Kroske, Kamera: Anne Misselwitz, Schnitt: Karin Gerda Schöning, Musik: Klaus Janek, Die Madmans, KG Rest, Dramaturgie: Antje Stamer, mit Grit Angermann, Frank »Willi« Willmann, Anne hahn, Jürgen »Onne« Onißeit, Thomas Onißeit, Frank Schuster, Maik »Volle« Vollmann, Holger Friedrich, Wolfgang Fittinger und der Stimme von Dietmar Reinicke, 98 Min., Kinostart: 23. April 2015

Der Filmtitel, der unpassenderweise mit einem Punkt endet (ein Gedankenstrich wäre weitaus sinniger gewesen) bezieht sich vor allem auf zwei Umstände: zum einen auf eine künstlerische Protestaktion, mit der man sich am besten schon vorher befasst haben sollte. Hier wollten junge DDR-Bürger bei einer Nacht-und-Nebel-Maßnahme die buntbemalte Westseite der Mauer (darunter z.B. eine prestigeträchtige von Keith Haring bemalte Wand) durch einen weißen Strich, der sich über die gesamte Länge des Bauwerkes ziehen sollte, ... ich sag' mal »kommentieren«. Was zu einigen Problemen der Beteiligten führte. Der andere zu ziehende Strich bezieht sich auf die Vergangenheit der im Film befragten Protagonisten, wobei einer unter ihnen als »Inoffizieller Mitarbeiter« der Staatssicherheit indirekt dazu beitrug, seinen eigenen Bruder quasi zu »verraten« (der aus Geldmangel ehemals Auskunftsfreudige sieht des etwas anders) – und der Film organisiert jetzt quasi als Finale der langsam entriffelten Geschichte eine »Wiedervereinigung« der Brüder.

Im »Director's Statement« beschreibt der in Dessau geborene Regisseur, der zu Beginn seiner Karriere noch für die DEFA tätig war, seinen schwierigen Balanceakt als »Mediator«, der »an die Grenzen des Regieführens gelangt«, weil er zum »Katalysator der Erinnerungsarbeit« wurde. Hört sich alles hübsch an, doch leider überzeugt der Film weder durch eine dramaturgische »rote Linie« noch durch die Bedeutung der Dreharbeiten, die 25 Jahre nach dem Mauerfall vielleicht eine wichtige Aussage hervorlocken könnten, doch ungeachtet des Prädikats »besonders wertvoll« hinterlässt Striche ziehen eher einen fahrigen und überflüssigen Eindruck.

Ein Blick auf die Namen der Protagonisten in den Stabangaben und die vage umrissene Geschichte, die der Film erzählen soll, gibt einem einen Einblick in die Zusammenhänge zwischen zuvor unbekannten Personen, die der Film eher absichtlich verschweigt. Ohne Vorstellung irgendeiner Art sieht man eine Reihe von Interviewpartnern, bei der das Geschlecht der früh eingeführten Frau noch am ehesten Aufschluss darüber gibt, welches Gesicht nun zu der Erzählung eines anderen Protagonisten gehören könnte. Man muss davon ausgehen, dass die Filmemacher das mit Bedacht so gewählt haben, vermutlich, um im eher rudimentären Geschehen, das sich auf anderthalb Stunden filmische Recherche verteilt, anfänglich eine gewisse Spannung zu erzeugen.

Ich für meinen Fall muss sagen, dass ich aber schon zahlreiche Filme (Dokus wie Spielfilme) über punkige Heranwachsende in der DDR gesehen habe (wenn auch nicht unbedingt in Weimar), so dass insbesondere dieser Aspekt des Films keine tollen neuen Einsichten brachte. Die älter gewordenen Zeitzeugen im Kontrast zu ihrer früheren Lebenseinstellung zu erleben, ist hier noch am interessantesten, während die »sinnfällige« (der Regisseur) Kunstaktion offenbar aus irgendwelchen rechtlichen Gründen oft im Film elliptisch ausgespart wird und es auch nicht wirklich gelingt, die Bedeutung dem uneingeweihten Zuschauer nahezubringen.

Bildmaterial © Salzgeber & Co. Medien GmbH

Wenn man zusammen mit den Ex-Punks alte Mauern besucht, an denen mal in grauer Vorzeit »sinnfällige« Spraydosen-Sprüche wie »Neue Männer braucht das Land« oder »Macht aus dem Staat Gurkensalat« prangten, erfüllt einen das ebenso wie einige eingespielte »Punk-Protest-Songs« nicht unbedingt mit Ehrfurcht vor der rebellischen Natur der Protagonisten, sondern vieles wirkt infantil bis naiv. Wenn der »Spaß« der subversiven Dada-Aktionen sich zumindest erschließen würde. Insbesondere der im Film fast »legendär« dargestellte »weiße Strich« zeugt eigentlich nur davon, dass den damaligen Kids einfach nichts besseres eingefallen ist, um ihrem Unmut eine Stimme zu geben. Und wenn man dann den von der Stasi geköderten »Informanten« kennenlernt, der sich noch ein Vierteljahrhundert auf seine weitestgehende Unschuld und seine missliche Lage plus sein jugendliches Überfordertsein von der Situation beruft, wird der Kern des Film nicht interessanter.

Ein Fisch in einem Eimer, nicht als Bewegtbild, sondern in Einzelframes. Mit dem Mund stößt er auf allen Seiten an die Wand seines Gefängnisses, dazu hört man Blubbergeräusche. Mit solchen Bildern versucht der Film, sein Thema zu visualisieren. Zwar gibt es allenthalben interessante Einblicke in die Vergangenheit der Interviewten, aber der Film schafft es nicht, sich darauf zu konzentrieren, was gemeinhin sein Thema zu sein scheint. Was mich persönlich interessiert hätte, wäre etwa eine Gegenüberstellung der künstlerischen Seiten der beiden Brüder, ein Verweis darauf, dass sie sich in mancher Beziehung durchaus ähnlich sind. Stattdessen erlebt man eine Art Ententanz, bei dem der Regisseur immer wieder zwischen investigativer Recherche und dem Zusammenbruch seiner Drehsituation hin- und hertänzelt. Wer das als spannend erachtet, dem könnte der Film gefallen.

Mich persönlich hat auch gestört, dass man bei all dem Diskutieren über Schuld, Vergebung oder Verrat mal eine nicht genauer festgemachte Tonaufnahme hört, zu der man Bilder einer pittoresken Gartenlaube sieht. Ich bin mir nicht mal sicher, aber es klingt wie der Mitschnitt eines Interviews mit einem Stasimitarbeiter, der sich offenbar nicht zu dem Thema äußern will – doch wie der Film dieses Material verwendet, wirkt gleichzeitig wie die selbe »Verwanzung«, die man an anderer Stelle anklagt – und wie eine infantile, nicht zielgerichtete Aktion, die bestimmte Umstände vage andeutet, aber keine konkrete Aussage findet (ähnlich wie die ziemlich rätselhafte Schlusseinstellung des Films, die sogar eine internationale Bedeutung der Kunstaktion andeutet). Damit ist der Film zwar irgendwie nahe am ehemaligen Lebensgefühl seiner Protagonisten (das auch immer wieder in Kurzfilmen aus der Zeit präsent ist) – aber leider in der selben, nur bedingt zurechnungsfähigen Weise.

Dieser Film zieht keine Schlussstriche, als Ansatzpunkt einer zusammenfassenden Abrechnung, sondern vage krakelige Verbindungsstriche, aus denen der Zuschauer sich dann selbst ein Bild basteln soll. So etwas kann (gerade bei Dokumentarfilmen) sehr interessant sein, ist es aber nicht immer.

Ende Mai / Anfang Juni in Cinemania 131:

Das dunkle Gen (Miriam Jakobs & Gerhard Schick), Die Frau in Gold (Simon Curtis), Trash (Stephen Daldry) und Victoria (Sebastian Schipper).

| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

130:

130: