| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

22. Januar 2014 | Thomas Vorwerk für satt.org | ||||||||||||

|

|

|

Hannas Reise

(Julia von Heinz)

Deutschland 2013, Buch: John Quester, Julia von Heinz, Lit. Vorlage: Theresa Bäuerlein, Kamera: Daniela Knapp, Schnitt: Florian Miosge, Musik: Matthias Petsche, mit Karoline Schuch (Hanna), Doron Amit (Itay), Max Mauff (Carsten), Lore Richter (Maja), Trystan Pütter (Alex), Lia Koenig (Gertraud), Suzanne von Borsody (Uta), 100 Min., Kinostart: 23. Januar 2014

Hanna (Karoline Schuch, bekannt u.a. als Filmtochter des Tatort-Komissars Dietmar Bär und in letzter Zeit in Kinokomödien wie Puppe, Icke und der Dicke oder Mann tut was Mann kann) ist eine junge Frau, die ihre berufliche Karriere bereits durchgeplant hat. Und um gute Aussichten zu haben, an einem »Assessment Center« teilzunehmen, bietet sich ein Israel-Aufenthalt an. Da trifft es sich gut, dass die Mutter (Suzanne von Borsody) Leiterin der »Aktion Friedensdienste« ist …

Naja, die Resonanz könnte positiver ausfallen: »Sechs Monate meldest du dich nicht, und jetzt willst du, dass ich ein Urkunde für dich fälsche?« Um es kurz zu machen, Hanna muss sich nun kurzfristig tatsächlich nach Israel aufmachen, auch wenn ihr Interesse rein pragmatisch ist. »Das mit Juden kommt immer gut. Und behinderte Juden zählen doppelt!«

Die Geschichte, die sich daraus entwickelt, überrascht nicht wirklich. Da gibt es zum einen die Rain-Man-Kiste, wo ein Karrieremensch Anteilnahme am Leben von Behinderten entwickelt. Zum zweiten darf eine gewisse romantische Verwicklung nicht fehlen (die Chemie mit dem Deutschen gegenüber eher feindlich gestimmten Itay hätte in den besseren Momenten das Zeug einer Screwball Comedy). Und weil es ein deutscher Film ist, muss es offenbar auch irgendwie um die deutsche Vergangenheit gehen, hier verkörpert durch eine Holocaust-Überlebende, die Hanna besucht, weil es so hübsch ins Resümee passt. Und durch den Konflikt mit der eigenen Mutter, für deren Motivation für die politische Arbeit sich Hanna offenbar nie kümmerte.

Das könnte beim richtigen Mix durchaus klappen, es gibt nebenbei noch ein paar Sprenkel israelische Kultur, LGBT-Kollegen und zumindest eine Querverbindung, die zwei der Hauptthemen durchaus geschickt verbindet.

Und wie schon in ihrem Debütfilm Was am Ende zählt hat die HFF-Absolventin Julia von Heinz (sie war auch eins der »Rosakinder« im gleichnamigen Dokumentarfilm) ein Händchen dafür, gesellschaftlich relevante Themen mit etwas Humor in eine Geschichte zu verwandeln. Es wirkt ein wenig so, als erfülle in ihrem Falle der Platz von Hanni und Nanni 2 in der Filmographie eine nicht komplett unterschiedliche Rolle wie manche Puzzleteilchen in Hannas Karriereplan. Und an manchen Stellen zeigt der Film auch eine Besonnenheit und Reife, die bemerkenswert ist. Etwa bei der gelungenen Auflösung. Aber es gibt leider auch Kleinigkeiten, die seltsam wirken.

Mir persönlich ist zum Beispiel aufgefallen, dass Hanna im Film beim Skypen oder auf Facebook »Hannah« heißt. Daraus entwickelt sich die Überlegung, dass man (ich sage dies in Unkenntnis der Romanvorlage) schon früh auf die Idee kam, dass ein Name wie »Hannah« eine gewisse Signalfunktion innehat, wenn es darum geht, auf das Thema Israel aufmerksam zu machen. Aber irgendwann später während der Dreharbeiten hat man womöglich kapiert, dass die hebräische Schreibweise des Namens auf eine Verbindung weist, die den Zuschauer nur dazu animieren wird, darüber nachzudenken, warum die Mutter wohl solch einen Namen gewählt hat. Und das passte dann irgendwann nicht mehr ins Konzept. Nun ja, während der Dreharbeiten noch wichtige Teile des Films zu verändern, ist ja legitim, aber man sollte es dann so machen, dass es dem Publikum nicht auffällt. Der zunächst so abweisende Itay wird übrigens auf Facebook auch mit J geschrieben (Itaj Feldmann), und hier kann man ja nicht einmal ansatzweise nachvollziehen, warum auch dieser Name in einem späten Stadium geändert wurde (oder stimmen einfach die Untertitel nicht?).

Ich mag es nicht, wenn man in Filmen dafür bestraft wird, wenn man aufpasst. Ein anderes Beispiel will ich noch anführen, dass einen gewissen Lapsus im Drehbuch demonstrieren soll. Politische Unkorrektheit ist in bestimmter Weise oft sehr erfrischend und eine hübsche Humorquelle (kann aber auch schnell nach hinten losgehen). Weiter oben erwähne ich mal einen Dialogsatz über Juden und Behinderte, der für sich stehend durchaus unterhaltsam ist. Das trifft auch auf folgenden Satz zu, der etwa eine Stunde später fällt: »Und als schwuler Jude kannste dein Voluntariat beim Spiegel ja quasi einklagen.« Mich stört es dann einfach nur, dass beide Sätze exakt aus dem selben Humor-Baukasten stammen: Wir kombinieren zwei Minderheiten und schockieren ein bisschen, dann wirkt das Lachen befreiend. Das mit dem befreienden Lachen funktioniert in dem Film leider längst nicht immer. Wenn man die etwas militante Mitbewohnerin Maja aus einer Bredouille befreien will, weil sie Grenzbeamte mit Steinen beworfen hat, fällt dann tatsächlich folgender Satz »Da verstehen die Israelis keinen Spaß!« Man mag es mir verzeihen, wenn jetzt wieder der Erbsenzähler durchkommt, aber in welcher Situation und für welche »Rezipienten« würde man denn geworfene Steine als »Spaß« verstehen? Und wenn sich das Lachen nicht einstellt, sondern das Gehirn, dann kommt Hannas Reise hin und wieder ins Straucheln.

Als Versöhnungsbeweis will ich aber auch noch jenes Detail anführen, das mir am positivsten im Film auffiel. Im Verlauf des Films verbringt Hanna ja einige Zeit in Israel, unterhält sich aber durchgehend auf Englisch oder Deutsch (selbst die geistig behinderte Mira, die weder Worte noch die Uhr lesen kann, besteht darauf, mit ihr Englisch zu sprechen). Sie besucht mal das karnevalähnliche Purim-Fest, treibt sich in der Schwulenszene herum, interagiert mit nicht wenigen Israelis, aber erst ganz am Schluss des Film benutzt sie mal ein einziges hebräisches Wort, und der Film betont diese Besonderheit überhaupt nicht, überlässt es also dem Zuschauer es zu bemerken oder eben nicht. Das Wort klang für mich wie »sircha«, und die Bedeutung (laut Untertitel) ist »sorry« oder »Entschuldigung!«. Das ist zwar auch eine Spur plakativ, aber das war meine Lieblingsidee des Films (wenn es nur aus dem Roman übernommen wurde, eben Hut ab für Frau Bäuerlein!).

|

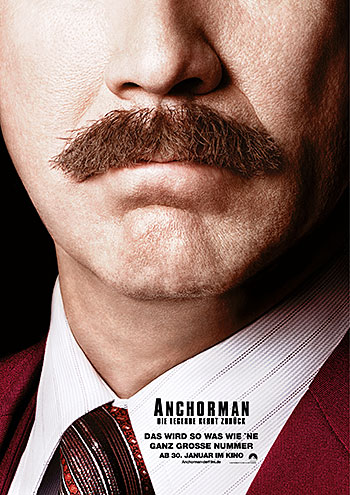

Anchorman

Die Legende kehrt zurück

(Adam McKay)

Originaltitel: Anchorman 2: The Legend Continues, USA 2013, Buch, Figuren: Will Ferrell & Adam McKay, Kamera: Patrick Capone, Oliver Wood, Schnitt: Melissa Bretherton, Brent White, Musik: Andrew Feltenstein, mit Will Ferrell (Ron Burgundy), Steve Carell (Brick Tamland), Paul Rudd (Brian Fantana), David Koechner (Champ Kind), Christina Applegate (Veronica Corningstone), Dylan Baker (Freddie Shapp), Meagan Good (Linda Jackson), James Marsden (Jack Lime), Greg Kinnear (Gary), Judah Nelson (Walter Burgundy), Kristen Wiig (Chani Lastnamé), Josh Lawson (Kench Allenby), Fred Willard (Ed Harken), Chris Parnell (Garth), Harrison Ford (Mack Tannen), Vince Vaughn (Wes Mantooth), Wilbur Fitzgerald (Dr. Brangley), Brian Steele (Were-Hyena / Minotaur), Sacha Baron Cohen (BBC News Anchor), Will Smith (ESPN Reporter), Jim Carrey (CBC News Anchor), Marion Cotillard (Canadian Anchor), Tina Fey, Amy Poehler (Entertainment Tonight Reporters), Kanye West (MTV Host), Liam Neeson (History Channel Host), John C. Reilly (The Ghost of Stonewall Jackson), Kirsten Dunst (El Trousias Maiden of the Clouds), Michael Menapace (Yasser Arafat), Steve Coulter (Judge), Pearl McKay, Axel Ferrell, Magnus Ferrell, Mattias Ferrell (Sea World Kids), 119 Min., Kinostart: 30. Januar 2014

Der Anchorman, ein Frühwerk aus dem Hause Judd Apatow, Regie hatte der auf Will Ferrell abonnierte Adam McKay (Talladega Nights), hat eine interessante Vorgeschichte: Der Ursprungsfilm floppte an der US-Kasse, war hierzulande sogar nur ein DVD-Release, aber nachträglich wurde der Streifen (u.a. durch das Apatow-Umfeld, den Comedy-Boom und die an Bekanntheit emporgeschossenen Co-Stars Steve Carell und Paul Rudd) zu einem vielzitierten Kultfilm, und da entschloss man sich zu einem Sequel. Meistens ist es ja eher so, dass der zweite oder dritte Teil nur in der Videothek zu erhalten ist, während das Original im Kino lief, hier ist es (zumindest aus deutscher Sicht) andersherum (und aus ähnlichen Gründen hat man wohl auch die 2 aus dem Filmtitel verbannt).

Wenn man bedenkt, wie waghalsig die Prämissen mancher Komödien inzwischen geworden sind (ich denke da beispielsweise an so seltsame Sportfilme wie Dodgeball, Blades of Glory oder Semi-Pro), ist dieses Sequel weitaus langweiliger als das Original, das immerhin die 1970er wiederaufleben ließ, um mit political uncorrectness aufzutrumpfen. Anchorman 2 spielt einige Jahre später, natürlich zerstreitet sich das seltsame Liebespaar des ersten Films (Christina Applegate hatte damals noch eine größere Rolle), und die »alte Crew« muss wieder zusammengetrommelt werden, damit man diesmal anhand eines historisch vordatierten 24-Stunden-Nachrichtensenders den Niedergang der Branche thematisieren kann. Der intelligenteste Ansatz des Films besteht darin, dass man eine komplett absurde Kampfsequenz am Ende von Anchorman einfach quasi wiederholt (ja, sie wirkt hier noch absurder, insbesondere für jene Zuschauer, die womöglich den ersten Film nicht kennen) und nur einfach mit noch mehr Gaststars spickt. Da wartet man dann womöglich vergebens auf Tim Robbins (der besann sich für Anchorman an seine Comedy-Wurzeln) und bekommt stattdessen einige andere Überraschungen. Aber das kann und sollte natürlich keinen Film ausmachen.

Und so ist das Beste an Anchorman 2 natürlich wieder einige der Sprüche. In Filmen mit Komikern vom Kaliber Ferrell / Carell gehört es mittlerweile zum guten Ton, dass man einfach pro Szene 10 oder 20 Pointen dreht und sich erst im Schneideraum entscheidet, was auch noch Wochen nach den Dreharbeiten besonders witzig ist. Als besonderer Bonus fallen dabei jeweils gut 20 Minuten Bonusmaterial für die DVD ab. Will Ferrell hat hierbei wieder einige Perlen abbekommen, bei denen kein Auge trocken bleibt. Angefangen mit der Sprechübung »Andre the Giant gave a surprisingly nimble foot rub«, bevor die Nachrichtensendung »on the air« geht, über kleine Schätze wie »Who the hell is Julius Ceasar? You know I don't follow the NBA!« oder »By the hymen of Olivia Newton-John!« (irgendwie muss ich dabei immer an Batmans Mündel Robin denken) bis hin zur stil- und respektvollen Beleidigung »No offense, but you are a stupid asshole«. Wem das nicht reicht, um ein Kinoticket zu bezahlen, wer nicht sehen will, wie Steve Carell Butter isst oder Paul Rudd seine Kondomsammlung vorführt, der gehört halt nicht zum Zielpublikum, aber feststeht: Ob man das Sequel für überflüssig erachtet oder bereits den Originalfilm: Verdammt laut lachen kann man in diesem Film. Und das ist ja heutzutage längst nicht mehr in jeder Komödie der Fall.

|

Nicht mein Tag

(Peter Thorwarth)

Deutschland 2014, Buch: Stefan Holtz, Peter Thorwarth, Lit. Vorlage: Ralf Husmann, Kamera: Jan Fehse, Schnitt: Andreas Menn, mit Axel Stein (Till Reiners), Moritz Bleibtreu (Nappo Navroki), Anna Maria Mühe (Miriam), Jasmin Gerat (Nadine), Nele Kiper (Ina), Ben Ruedinger (Uwe), Kasem Hoxha (Zlatan), Bekim Guri (Drazen), Tobias Nied (Slacanin), Emilian markgraf (Nico), Ralf Richter (Langer), Maxwell Richter (Kurzer), Milan Peschel (Mann in Tankstelle), Christian Kahrmann (Porsche-Fahrer), Frederick Lau (Plauze), Marvin Linke (Nils), Martina Eitner-Acheampong (Frau Odra), Christian Tasche (Herr Walther), Jürgen Rißmann (Bergmeister), Gizem Emre (Sila), Lykele Muus (Einsatzleiter), Til Schweiger (Himself), 115 Min., Kinostart: 16. Januar 2014

Es beginnt mit einer langen Kamerafahrt entlang des Fußbodens einer Amsterdamer Bankfiliale (die gerade ausgeraubt wird), um eine gewisse Fallhöhe anzugeben, die den Filmtitel »Nicht mein Tag« illustriert. Beim anschließenden Flashback, der den Großteil des Films umschreibt, sieht man die Hauptfigur Till Reinders (Axel Stein, früher mal die deutsche Ausgabe von Zachi Noy, jetzt runtergehungert und wie ein Klon von Daniel Brühl ausschauend) ebenfalls in einer Bank, doch in der »Sparkbank Osthofen« ist er nur ein Angestellter, der dem leicht instabil wirkenden »Nappo« (Moritz Bleibtreu) aus nachvollziehbaren Gründen einen Kredit verweigert. Wie man aus Sam Raimis Drag me to Hell weiß, kann sich ein dergestaltes Pflichtbewusstsein rächen, denn im Film mag man Bankangestellte nur, wenn sie auf uncharakteristische Weise karitativ tätig sind.

Und nachdem wir kurz miterleben durften, wie der Till so funktioniert (ein liebevoller Papa, der aber offensichtlich Eheprobleme mit seiner Miriam – Anna Maria Mühe – hat, und sogar den Kindersitz in den Kofferraum verbannt, wenn man einer gutaussehenden Praktikantin – ganz harmlos – eine Mitfahrgelegenheit anbieten kann), landet »Nappo« natürlich wieder in der Bank und will auf andere Weise seinen Kredit »einfordern«. Was dazu führt, dass Till gekidnappt wird.

Der typische und nicht sehr innovative Beginn eines Buddy Movies, einer Bromance. Zunächst landet der Bankangestellte, der eine langweilige Karre fährt und nicht einmal einen »Kampfnamen« besitzt, was für den Exknasti Nappo zum Pflichtprogramm gehört, im Kofferraum, später zeigt er kompatiblen Musikgeschmack und Verhandlungsgeschick, und bei gemeinsamen Schwierigkeiten (die albanische Mafia entführt Miriam) steht man sich gegenseitig bei. Man hat ja auch so vieles gemeinsam. Beispielsweise hat auch Nappo einen Sohn (»Kinder sind schon cool«), allerdings ist der nicht 3, sondern 17 … und Nappo hat ihn noch nie gesehen. Nur mal so ein Detail.

Zwei Dinge sprechen (in Maßen) für diesen Film. Zum einen hat Regisseur und Drehbuchautor Peter Thorwarth (Was nicht passt, wird passend gemacht) teilweise Ansätze eines Comedy-Gespürs, er verlässt sich aber zu sehr auf ausgetretene Pfade. Ein Auto mit dem Kfz-Zeichen »DO-PE 69« ist jetzt nicht unbedingt soo witzig, dass man es unbedingt in mehreren Filmen einsetzen sollte, und auch alte Weggefährten wie Ralf Richter nebst Filius oder Christian Kahrmann haben schon mal bessere Tage erlebt. Und wenn man dann auch noch Milan Peschel und (Co-Produzent) Til Schweiger (diesmal ohne schlechte Rasta-Perücke, sondern »als er selbst«) mitspielen lässt, rutscht man ganz schnell in die Kategorie »Schweig(höf)er-Komödie«, was durch den Auftritt von Jasmin Gerat natürlich noch zementiert wird.

Ach ja, der zweite Pluspunkt. Zwischenzeitig hat der übertriebene Niedergang des einstmals so langweiligen Bankangestellten Till durchaus etwas Potential. Seine Alkoholverträglichkeit scheint ähnlich wie die von Kim Basinger in Blind Date, und innerhalb kürzester Zeit legt er sich mit Kriminellen an, lässt sich tätowieren, und die Kameraführung erinnert schnell an das Prodigy-Video »Smack my bitch up«. Leider hält der Film für jede positive Überraschung auch zwei bis drei Geschmacksverirrungen oder humoristische Rohrkrepierer bereit. So etwa das Kommunikationsproblem zwischen Till und seiner Miriam, dass reichlich an den Haaren herbeigezogen wirkt (Miriam hat auch extra eine dauergeile Freundin, damit die »Tittenquote« erfüllt werden kann und Till glaubt, seine Frau ginge fremd – was ihn dann natürlich zu verwegeneren Aktionen treibt).

Schnell stürzt der Film dann auch in ziemlich unschöne Gefilde ab. Blödsinnige Autostunts, eine Spannungsdramaturgie, die vorne wie hinten nicht passt, und als vermeintlichen Höhepunkt der Peinlichkeit ein Kampfname (»Till Tiger«, das zweite Wort bitte englisch aussprechen), der zu einer »Verwechslung« führt. Da kann dann auch der eine gute Gag, der beim Banküberfall in Amsterdam immerhin überrascht, nichts mehr retten. Und die unvermeidlichen Outtakes im Nachspann sehen dann teilweise auch noch nach »Fake« aus.

Das Fazit ist vorhersehbar, aber gerade die Vorhersehbarkeit ist ja ein Stützpfeiler dieses Werkes. Also (kleiner Tusch): Nicht mein Film.

|

Le Week-end

(Roger Michell)

UK 2013, Buch: Hanif Kureishi, Kamera: Nathalie Durand, Schnitt: Kristina Hetherington, Musik: Jeremy Sams, mit Jim Broadbent (Nick), Lindsay Duncan (Meg), Jeff Goldblum (Morgan), Brice Beaugier (Robert), Nicolas Carpentier (Le chef de la sécurité), Olly Alexander (Michael), Judith Davis (Eve), Xavier De Guillebon, Lee Breton Michelsen, Marie-France Alvarez, Denis Sebbah, Charlotte Léo, Sébastien Siroux, 93 Min., Kinostart: 30. Januar 2014

Die Erfolgs-RomCom Notting Hill (1999), der Thriller Changing Lanes (2002), die überzeugende, aber hierzulande nur auf DVD erschienene Ian-McEwan-Verfilmung Enduring Love (2004): Roger Michell war einige Jahre lang »einer der Guten«, selbst die eher unbedeutende Komödie Morning Glory (2010) hatte ihren Charme. Aber seit 2012 hat Michell offenbar eine altersgerechte »Reife« für sich entdeckt, die bei mir irgendwie nicht funktioniert. Letztes Jahr lief in deutschen Kinos Hyde Park on Hudson, ein Film, der offensichtlich durchaus als Komödie angesetzt war, der aber in der nicht geringen Schnittmenge von Komödien mit Hauptdarsteller Bill Murray eher so untere Kajüte ist.

Le Week-end ist auch so eine Komödie, die nicht wirklich zündet. Selbst, wenn man die Spielregeln kapiert hat und selbst die Midlife-Crisis bereits hinter sich hat, über das Thema Alter also durchaus schon mal nachgedacht hat – und im günstigeren Fall auch über einige Aspekte davon lachen kann.

Und an dieser Stelle muss auch dringend mal erwähnt werden, dass das Drehbuch von keinem geringeren als Hanif Kureishi stammt, der mit My Beautiful Laundrette, Sammy and Rosie get laid oder Intimacy oft für cleveres, intelligentes Kino – mit Relevanz! – steht. Allerdings haben Kureishi und Michell schon zweimal zuvor zusammengearbeitet, nur habe ich The Mother und Venus beide verpasst – das Thema Alter scheint in beiden Filmen nicht unwichtig.

Im Grunde wirkt der Film über ein älteres Paar (Jim Broadbent und Lindsay Duncan), das nach Paris fährt, um die Ehe zu retten, ein wenig wie der fünfte Aufguss der Richard-Linklater-Beziehungs-Chronologie (»After Sunkist« und wie die alle heißen): Man erzählt dem Sohn am Telefon Lügen (»I’m falling in love with your mother all over again«), zetert sich gegenseitig an, versucht über den jahrzehntelang kultivierten Schatten des eigenen Geizes hinwegzuspringen, und hin und wieder gibt es dann auch tatsächlich intime und gut beobachtete Momente (»Can I touch you?« [...] »Why don't you ever let me touch me? It's not love, it's like being arrested!«), und irgendwann kommen dann auch ein paar Lebenslügen zum Vorschein. Aber irgendwie reicht das noch nicht, um wirklich Interesse in diesen Film zu investieren.

Dann kommt mit Jeff Goldblum als Morgan noch ein separater Lebensentwurf ins Spiel, dem vermeintlich erfolgreichen Buchautoren geht es aber auch nicht unbedingt besser, und Nick (Broadbent) erfährt ausgerechnet über Morgans Sohn einiges über sich selbst. Nur schade, dass das komplette Skript abläuft, als hätte man den Film bereits einmal gesehen – und damit meine ich nicht nur vereinzelte Linklater-Filmchen, sondern einen Film wie Le Week-end gibt es gefühlt alle fünf Wochen im Kino – und dieser Variation gelingt es sich nicht, irgendwie aus der Masse hervorzustechen. Dann folgt auch noch eine angedeutete Möglichkeit zum Ehebruch, und es ist alles irgendwie zwar mit ironischen Dialogen und vielen guten kleinen Ideen durchzogen, aber letztlich so abgeschmackt und schlichtweg langweilig. Vermutlich funktioniert der Film am besten, wenn man sich selbst in einer ähnlichen Situation befindet (oder mal befand) und davon ausgehend über seine eigene Beziehung nachdenkt.

Für mich hat leider kein Aspekt des Films einen Anknüpfungspunkt geboten. Die Sticheleien kenne ich von meinen Eltern, das brauche ich nicht auch noch im Kino, und die »künstlerischen« Ansätze des Films haben mich eher noch erzürnt. Angefangen mit dem seltsamen »Projekt« im Hotelzimmer (man nimmt Fotos aus erworbenen Bildbände und dekoriert damit die Wände um), und ganz nach Hanif Kureishi stinkend in einer vermeintlichen »Hommage« an das europäische Kino (vergleiche London Kills Me, Kureishis Variation von De Sicas Ladri di biciclette (dt.: Fahrraddiebe) – damals erschien mir das noch naiv-charmant). Nachdem das Paar schon am ersten Nachmittag im Hotelfernsehen Godards Bande à part (dt.: Die Außenseiterbande) ausmachte, endet der Streifen dann damit, dass das Paar gemeinsam mit Jeff Goldblum (die Figur hatte auch nicht genug Kontur, um sie wirklich »Morgan« zu nennen) in einem Café sitzt, man dort aus der Musikbox (!) den entsprechenden Song auswählt, und inklusive zufällig vorhandenem Hut und mehr als adäquat wirkenden Tanzschritten eine entsprechende Szene nachspielt. Man war ja mal waschechter 68er und das soll diese seltsam konstruierte Schlussszene wohl irgendwie erklären.

Manchmal wertet man es ja noch positiv, wenn ein Film einen zumindest nicht verärgert hat, aber es geschieht mir selten, dass mich ein Film so seltsam und allumfassend unberührt lässt wie Le Week-end. Der Film macht eigentlich nicht viel falsch, aber er macht auch viel zu wenig richtig. Zum nächsten Film des Regisseurs gehe ich vermutlich nur, wenn die Hauptdarsteller mal wieder unter 50 sind.

|

I, Frankenstein

(Stuart Beattie)

USA / Australien 2014, Buch: Stuart Beattie, Comic-Vorlage: Kevin Grevioux, Figuren: Mary Shelley, Kamera: Ross Emery, Schnitt: Marcus D'Arcy, Musik: Reinhold Heil, Johnny Klimek, Production Design: Michelle McGahey, Supervising Art Director; Brian Edmonds, mit Aaron Eckhart (Adam), Yvonne Strahovski (Terra), Bill Nighy (Naberius), Miranda Otto (Leonore), Jai Courtney (Gideon), Caitlin Stasey (Keziah), Kevin Grevioux (Dekar), Socratis Otto (Zuriel), Deniz Akdeniz (Barachel), Aden Young (Dr. Frankenstein), Virginie Le Brun (Elizabeth Frankenstein), 93 Min., Kinostart: 23. Januar 2014

Frankenstein (bzw. seine häufig eigentlich fälschlich so benannte Schöpfung) gehört zusammen mit Dracula oder Sherlock Holmes zu jenen Figuren der englischen Literaturgeschichte, die in unterschiedlichsten Medien gerne »übernommen« werden, weil selbst Personen mit einer akuten Buchallergie meist recht gut informiert sind, worum es bei diesen Archetypen grob umschrieben so geht.

Im Falle Frankensteins Monsters ist es auch oft so, dass die klassischen Universal-Horrorfilme von James Whale (mit Boris Karloff unter dem oft nachgeahmten Make-Up) lange Zeit das öffentliche Bild der Figur stärker prägte als der Roman von Mary Shelley. Am augenfälligsten lässt sich das daran erkennen, dass jener Teil der Geschichte, der im ewigen Eis spielte, erst durch eine Siebziger-Adaption oder gar Kenneth Branaghs »back to the roots«-Version im Gefolge des erfolgreichen Coppola-Dracula wieder ins kollektive Bewusstsein gerufen wurde. Und wenn I, Frankenstein, die aktuelle Adaption einer Comic-Variation des Stoffs, diese Eis-Szene gleich in den ersten Bildern aufgreift (und nicht etwa den beliebten »It's alive!«-Moment im Gewitter-illuminierten Labor), hat man ja tatsächlich für einige Augenblicke die Hoffnung, dass der Film besser sein könnte als der ziemlich unsägliche Trailer.

Diese Hoffnung hält sich nicht sehr lange.

Wie das »ich« im Titel schon prophezeite, wird hier die Geschichte aus der Perspektive des Monsters erzählt (jajaja, wir wissen alle, dass das gar nicht Frankenstein heißt, aber das ist wie der »Walfisch«, der ja auch ein Säugetier ist, oder die »Charaktere«, die Jahrhunderte lang in Theater- und Literaturwissenschaft korrekt Figuren hießen, ehe minderbemittelte Rollenspieler sich für Übersetzer hielten und das Internet diesen blöden Anglizismus übernahm – in manchen Fällen kann man gegen die demokratisch verbürgte Stupidität nur so und so lange ankämpfen).

Das bedeutet in diesem speziellen Fall, dass »Adam« (diesen Namen adoptiert die Kreatur im Verlauf des Films und behält ihn bis etwa sechs Sekunden vor dem Abspann) zu Beginn im Voice-Over sein moralisches Dilemma im Umgang mit seinem Schöpfer beschreibt, ehe der Film recht schnell klar macht, dass Frankenstein – das Monster, der Roman und der Mythos der wissenschaftlich suspekten Reanimation – hier eigentlich vor allem als hübscher Name, der gut verkäuflich ist, eingesetzt wird. Zwar ist »Adam« die Hauptfigur des Films, aber es geht, ähnlich wie in den »Underworld«-Filmen, von denen man Drehbuchautoren, Produzenten, ja sogar Bill Nighy übernahm, um den epischen Kampf zweier übernatürlicher Parteien. Diesmal nicht Vampire gegen Werwölfe, weil das spätestens seit Twilight etwas anödet, sondern um … äh … auf der einen Seite den einst vom Erzengel Michael gegründeten Orden der »Gargoyles«, die von großen Teile der Menschheit für steinerne »Wasserspeier« oder grimmig dreinblickende Ornamente an altertümlichen Gebäuden gehalten werden. In »Wirklichkeit« (an dieser Stelle bitte eine hochtrabende Sprecherstimme vorstellen, irgendwas zwischen Hans Clarin und Otto Sander) sind die Gargoyles aber engelsähnliche Dämonenjäger, und ihre Gegner sind – große Überraschung! – Dämonen. Kurze Zusammenfassung: die einen werden von Miranda Otto angeführt, die anderen von Bill Nighy; falls es jemandem gelingt, die eigentlich unkaputtbaren Wesen zu töten, wandern die einen in einer blauen Lichtsäule zum Himmel, während die anderen als feuriger Rauch im Erdboden verschwinden. Ganz koscher sind beide Truppen nicht, und Adam, der seit seiner Schöpfung mal eben zwei Jahrhunderte durchlebte und eine Art Superheld ist, steht irgendwie zwischen ihnen und soll jetzt die Menschheit retten.

Das Dumme dabei ist, dass Adam in einer komischen, von einer riesigen Kathedrale (das Hauptquartier der Gargoyles!) überschatteten Stadt zugange ist, die reichlich menschenleer ist. Ziemlich zu beginn des Films wird mal Adams Langlebigkeit demonstriert, in dem er kurz durch einen Stop-and-Go-Verkehr seltsamer Autos (sahen für mich Autoignoranten wie britische Modelle der 1970er aus) schreitet und in einer Art Nachtclub (aufgrund seines vernarbten Gesichtes) schief angeschaut wird. Kurz darauf stirbt bei einem Konflikt mit einem Dämonen ein Polizist, und abgesehen davon gibt es glaube ich im kompletten Film (den lang verstorbenen Victor F. und seine Gattin Elizabeth mal außen vor) exakt zwei »Menschen« (von denen einer auch noch drauf geht), die offenbar die »Menschheit« darstellen. Nicht, dass der Film das jetzt so darstellt, dass es hier um den »letzten Mohikaner« oder den »Last of the Czarnians« geht – nein, man hielt es offenbar einfach nicht für notwendig, die zu rettende Menschheit auch nur per Statisten darzustellen. Man sieht eine Menge Dämonen und Gargoyles, die sich immer wieder kloppen, dann folgen hier und dort die immergleichen Effekte der »Ascension« oder »Descension«, je nachdem, welche Mannschaft gerade eine rote Karte bekam, Und Adam sitzt irgendwie mittendrin und kloppt eifrig mit. Ein riesiger Schmarrn, wie ein Zusammenschnitt aus Lord of the Rings, bei dem 85% aus Schlachten bestehen, nur mit schlechterer Choreographie, schlechteren (und langweiligeren) Effekten und einem nahezu komplett fehlenden Innenleben der Figuren. Ich war selten bei so viel Action so gelangweilt, muss allerdings auch zugeben, dass ich mich bei Underworld auch relativ schnell aus der Serie ausgeklinkt habe, weil es so öde war. Große Underworld-Fans finden diese Dauerklopperei vielleicht total dufte.

Nachdem ich nun bereits reichlich ausführlich beschrieben habe, wie blöd dieser Film ist, will ich aber auch nicht verschweigen, dass es vielleicht zehn Minuten (und eine hübsche Ratte und einen Reanimationsprozess, der in Prozentzahlen angegeben wurde wie eine Downloadsäule) im Film gab, die durchaus Potential hatten und tatsächlich an eine wenig bekannte Version des Frankenstein-Mythos erinnerten. Leider nicht genug.

Adam wird von Aaron Eckhart dargestellt, der als Two-Face in The Dark Knight bewies, dass er selbst entstellt noch »eye candy« ist, und der trotz leicht kantiger Züge immerhin schon in Romantic Comedys an der Seite von Catherine Zeta-Jones oder Jennifer Aniston auftrat. Die letzte Vertreterin der Menschheit ist hier eine Frau (eine Überraschung jagt die nächste!), eine Wissenschaftlerin namens »Terra Wait« (in diesem Namen ist irgendwo ein tieferer Sinn versteckt, da bin ich mir sicher!), und diese von Yvonne Strahovski gespielte »Terra« ist, nächste unerwartete Wendung, ein apartes blondes Schnuckelchen, das zwar anfänglich im dunklen Labor etwas erschrickt, als Adam auftritt, sich aber durchaus gern vor Dämonen von ihm retten lässt, und spätestens, wenn die beiden sich gemeinsam in einem Unterschlupf verbergen und Adam sich obenherum freimacht, damit sie seine Verletzungen behandeln kann, ist es kaum zu übersehen, dass es hier ziemlich knistert und dieser Handlungsstrang wird in J, Frankenstein oder K, Frankenstein sicherlich noch mal genauer inspiziert werden.

In I, Frankenstein kommt es nicht einmal zu einem Kuss, aber immerhin sind einige der Dialoge zwischen Adam und Terra reichlich doppeldeutig und konnten mich für kurze Momente tatsächlich sehr amüsieren. Da geht es dann etwa darum, dass Frankenstein (also Victor, der Schöpfer) Adam versprochen hatte, ihm eine Begleiterin zu kreieren, es ging auch um »Reproduktion«, und »Terra«, die schon zuvor im Namen der Menschheit betonte »Well, we have our uses, I suppose«, hakt an dieser Stelle – vermutlich rein wissenschaftlich – nach »You want me to fulfil Viktor Frankenstein's promise?« Und dann kam wieder irgendwas dazwischen, bevor es interessant werden konnte.

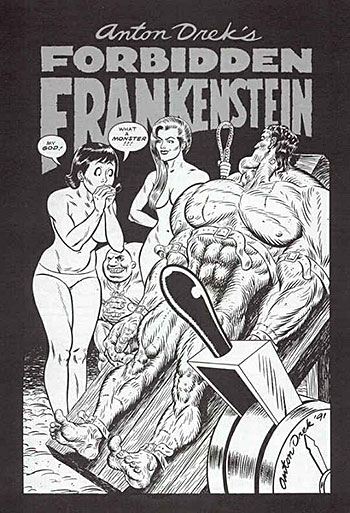

In Forbidden Frankenstein, einem Porno-Comic des berüchtigten Anton Drek (Pseudonym von Don Simpson, und nein, das ist nicht der verstorbene Kumpel von Jerry Bruckheimer), küssen sich die Kreatur und die gut gebaute Wissenschaftlerin ebenfalls nicht, aber hier werden – natürlich gänzlich im Namen der Wissenschaft – Untersuchungen angestellt, ob denn auch sämtliche Organe ihre Funktion erfüllen etcetera. Einige der Dialoge dieses Comics funktionieren ganz ähnlich wie das Geplänkel zwischen Adam und Terra, nur mit dem Unterschied, dass hier die Dialoge das unterstützen, was sonst noch so passiert (und das sind keine Gargoyles, die mit Dämonen ringen), während im auf jeder Ebene enttäuschenden Film halt nach dreieinhalb Dialogzeilen wieder alles vorbei ist. Der große Unterschied zwischen Anton Drek und Stuart Beattie nebst Kevin Grevioux (letzterer ist der Comicautor, Drehbuch-Co-Autor und er spielt auch noch mit, als größter Typ mit der dunkelsten Stimme leicht zu erkennen) besteht darin, dass Drek (auch so ein sprechender Name) sich in Forbidden Frankenstein dezidiert entschuldigt bei Mary Shelley, während es im Filmnachspann tatsächlich »special thanks« gibt. Und das ist dann wirklich pervers.

| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

106:

106: