| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

11. November 2015 | Thomas Vorwerk für satt.org | ||||||||||||

|

|

|

|

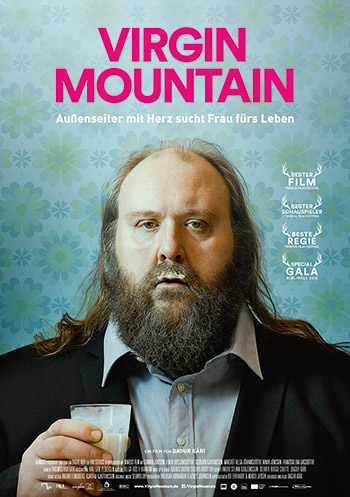

Virgin Mountain

(Dagur Kári)

Originaltitel: Fúsi, Island / Dánemark 2015, Buch: Dagur Kári, Kamera: Rasmus Videbæk, Schnitt: Olivier Bugge Coutté, Andri Steinn, Musik: Karsten Fundal, Production Design: Halfdan Pedersen, mit Gunnar Jónsson (Fúsi), Ilmur Kristjánsdóttir (Sjofn), Sigurjón Kjartansson (Mórður), Margrét Helga Jóhannsdóttir (Fjóla), Franziska Una Dagsdóttir (Hera), Arnar Jónsson (Rolf), Thorir Sæmundsson (Elvar), Friðrik Friðriksson (Friðrik), 94 Min., Kinostart: 12. November 2015

»No man is an island« – Aus unerfindlichen Gründen ist man aber bei diesem Film auf die Idee gekommen, den Titel (Fúsi, der Name der Hauptfigur) bei der weltweiten Vermarktung mit Virgin Mountain zu ersetzen. Und dadurch wird Fúsi (der Mann) nicht nur zu einem »Berg« (nicht die eleganteste Art, sein Aussehen zu umschreiben), sondern seine wichtigste Charaktereigenschaft ist offenbar seine Jungfräulichkeit. Besonders nett ist das nicht, und weder Fúsi noch sein Film haben das verdient. Zum Vergleich: in Frankreich hat der Film den Titel L'histoire du géant timide bekommen. Das ist Lichtjahre netter und ausgefeilter und gibt der Figur, die in seiner filmischen Vorstellung unzáhligen Klischees entspricht, eine zärtlich-poetische Note (und ja, ich weiß, dass ich die Wort-Kombi »zärtlich-poetisch« schon in meiner Kritik zu Hallå hallå verwendet habe – aber der Begriff passt besser als jeder andere und setzt diese beiden Filme von anderen ab.

Fúsi ist 43, lebt noch (allein, siehe oben) bei seiner Mutter, und sein stumpfer Job in der Gepäckabfertigung eines kleinen Flughafens wäre schon so in jederlei Hinsicht eine Sackgasse – aber durch das üble Mobbing einiger Kollegen wird es nicht besser. Wenn er zuhause sitzt und sich Schoko-Cerealien reinschaufelt oder mit einem Freund modellbaumäßige Kriegsspiele durchexerziert (alles streng historisch nachempfunden), wirkt er nicht nur wie der traurigste Mensch weit und breit, die Konzentration der nicht unbedingt breitgefächerten Klischees erzeugt unter Umständen im Betrachter auch eine gewisse Abwehr. Aber in diesem Fall muss man dem Film etwas Zeit geben, seine Titelfigur bekommt reichlich Gelegenheit, sich über seinen anfänglichen Eindruck hinaus zu profilieren.

Bei einem sehr langsamen Erzähltempo werden aber zunächst weitere Klischees bedient. Fúsi verlässt die Wohnung, weil die Mutter mit ihrem aktuellen Lover Sex hat (und nicht etwa umgedreht, wie es in solch einer Konstellation eher typisch wäre). Draußen fällt er einem kleinen Mädchen aus der Nachbarschaft auf, über deren Horizont es weit hinausschießt, dass dieser »Erwachsene« für sich selbst ein funkferngesteuertes Auto gekauft haben könnte. Und als sich zwischen Fúsi und dem Mädchen eine harmlose kleine Freundschaft entwickelt, hält ihr Vater ihn natürlich für einen gefährlichen Triebtäter und die nächsten Probleme klopfen an (»Papa denkt, Du bist ein total Verrückter«).

Doch dann hat Fúsi Geburtstag – und bekommt von Rolf, dem Freund der Mutter (wieder mal mit sanftem, aber unfreundlichem Druck) einen Gutschein für einen Linedance-Kurs geschenkt. Dabei lernt er – mit einigen Umwegen – eine aparte Dame mit dem einzigartigen Namen Sjöfn kennen. Und wer glaubt, jetzt halbwegs zu wissen, wie der Rest des Films verlaufen wird, liegt ziemlich daneben – denn Sjöfn hat so ihre eigenen Probleme. Doch die soll jeder selbst im Film langsam erkennen, denn das ist so viel spannender – und ergibt auch durchaus Kritikansätze. Zwischen der Rommelromantik seines WW2-Enactments, ihrer Reise-Sehnsucht und einer Pyramide auf einem Paintball-Parcours entwickelt der Film eine ganz eigene Geschichte voller Überraschungen.

So manches hat mich zwar etwas gewundert (die Sache mit dem »Einbruch«, die Momente, in denen sich Fúsi quasi zum Bilderbuch-Mann entwickelt), aber alles in allem war Fúsi schon ein empfehlenswerter Streifen. Und in meinem dicken fetten Herzen bin ich immerhin insofern Optimist, dass ich glaube, dass manche Betrachter Fúsi so sehr ins Herz schließen werden, dass sie seinen Namen auch zur Benennung des Films (wie in Island) benutzen werden. Statt der unhöflichen Quasi-Beleidigung, die exakt jene Schubladen öffnet, über die sich der Film ganz sachte hinwegsetzt.

|

HalloHallo

(Maria Blom)

Schweden / Norwegen 2014, Originaltitel: Hallå hallå, Buch: Maria Blom, Kamera: Ari Willey, Schnitt: Kristin Grundström, Musik: Anders Nygårds, mit Maria Sid (Disa), Johan Holmberg (Kent), Ann Petrén (Irene), Calle Jacobsson (Laban, Disas Ex), Gunilla Nyroos (Ditte, Disas Mutter), Tomas Laustiola (Håkan), Tina Råborg (Wenche), Karin Ekström (Mary), Hugo Emretsson (Ankan), 98 Min., Start: 19. November 2015

Es ist fraglich, ob ich das nach zwei gesichteten Filmen (von vieren) schon einstufen kann, aber die schwedische Regisseurin Maria Blom wirkt auf mich wie eine moderne Heimatfilmerin, wie Detlev Buck in seiner Frühphase oder Marcus H. Rosenmüller. Wie schon in ihrem Debüt Masjävlar (2004, dt. Titel: Zurück nach Dalarna!) erzáhlt sie erneut über jenen Zipfel Schwedens, in dem sie auch lebt. Obwohl das Setting von Hallå hallå nicht so wichtig ist wie im früheren Fall, ist es Blom wichtig, nicht einen Film zu drehen »über irgendetwas, der irgendwo spielt«, sondern sie ganz bestimmte Milieus miteinbaut, regionale Details wie eine Skisprungschanze oder die örtliche, recht überschaubare Bibliothek in Falun. Und natürlich, auch wenn ich persönlich das selbst beim 50sten in Schwedisch gesehenen Film noch nicht merken würde, den Dialekt. »Dialekt ist ein Geschenk, das du bekommst, wenn du an einem anderen Ort bist, es verleiht einem Film Charakter.« Das trifft zwar nicht immer zu, wie Kirsten Dunst gerade in der zweiten Staffel von Fargo beweist, aber im Prinzip hat die Regisseurin da recht, und irgendwie hat das schon Shakespeare umzusetzen versucht, wenn er sein Stücke in Dänemark, Venedig oder an der böhmischen Küste (!) angesiedelt hat.

Im Fall von Hallå hallå hat sich der zusätzliche Schuss an Authentizität jedenfalls ausgezahlt. Nicht nur im »Dalarnas Tidningar« schrieb man »Eine treffsichere Komödie von hohem Wiedererkennungswert«, auch auf den Filmfesten in Hamburg und Lübeck wurde der Film jeweils mit dem Publikumspreis ausgezeichnet - und die deutschen Nordlichter sprechen auch nicht besser Schwedisch als ich. Aber irgendwie spürt man das, der Film ist in der Realität verankert – und man hat auch das starke Gefühl, dass einiges an autobiographischem Stoff sich mit eingeschlichen hat.

Disa (Maria Sid) ist eine schüchterne Krankenschwester, Mutter von zwei Töchtern und einigermaßen frisch getrennt vom Vater der beiden. Sie hält an alten Strukturen fest, wünscht sich ihre Ehe zurück und lässt sich kurz gesagt ziemlich unterbuttern und teilweise auch ausnutzen. Der Film beschreibt, wie sie sich, angestoßen durch mehrere Ereignisse, verändert. Sie wird aktiver und eignet sich dabei das alte Sprichwort an: »Wer etwas wagt, kann verlieren. Wer nichts wagt, hat schon verloren.«

Ihren »alten«, zu Beginn des Films noch gültigen Status verdeutlicht man schon sehr schnell, auf fast zärtlich-poetische Weise: Zunächst hört man zu dunkler Leinwand Laufgeräusche oder Stöhnen, langsam offenbart sich eine skurrile Szenerie – und wenn der Titel eingeblendet wird, sitzt Disa im Schnee und hat gerade Blickkontakt mit einer kleinen Maus - diese Maus ist total entzückend, aber verdeutlicht natürlich das Thema der Schüchternheit und man denkt an das Adjektiv »mausgrau«. Diese Grundeigenschaften von Disa findet man auch im Filmtitel (funktioniert übrigens auf Deutsch genauso gut wie im Original). Wenn Disa zögernd neuen Menschen entgegentritt, kommt kein kräftiges fröhliches kontaktsuchendes »Hallå«, sondern ein fast fragend wirkendes, augenblickliches Weglaufen suggerierendes »Hallå hallå«.

Und mit dieser Grundherangehensweise ist das Leben natürlich nur bedingt lebenswert. Aber der Film setzt das mit einem leisen Humor um, wo jedes kleine Problem zunächst ein weiteres zu evozieren droht. Die Kinder brauchen neues Lego, Disa selbst will aber keinem Fremden entgegentreten, um die Spielsteine geschenkt zu erhalten, und so schickt sie die kleinen Töchter zur Haustür, schärft ihnen aber ein, nicht hineinzugehen (aufgeweckte Gegenfrage: »Sind da Mörder drin?«). Die Übergabe scheitert, die Kinder verschwinden hinter der dräuenden Haustür und das Schlimmste geschieht: »Sie hatten einen Hund. Können wir auch einen Hund haben?«

Auf dieser Humorebene ist der Film ganz reizend, und auch, wenn der Selbstverteidigungskurs als Storyelement etwas dick aufgetragen ist und Disas zögerliche neue Männerbekanntschaft allzu sehr bekannten filmischen Strukturen nachempfunden ist – und sich (für meinen Geschmack) vieles am Schluss zu versöhnlich und harmonisch zusammenfindet, ist dies schon ein liebenswerter Film, der sicher sein Publikum finden wird.

Die Stelle des Films, die vielleicht die lautesten Lacher hervorrief, war übrigens komplett unbeabsichtigt. In der Kleinstadtbibliothek hängt nämlich an einem Regal ein Schild, das durch die Sprachbarriere kurzfristig missverständlich wirkt: »Facklitteratur«. Wieder was gelernt.

|

Knock Knock

(Eli Roth)

USA 2014, Buch: Eli Roth, Nicolás López, Guillermo Amoedo, Kamera: Antonio Quercia, Schnitt: Diego Macho Gómez, Musik: Manuel Riveiro, Kostüme: Elisa Hormazábal, Production Design: Marichi Palacios, Art Direction: Fernando Alé, mit Keanu Reeves (Evan Webber), Anna de Armas (Bell), Lorenza Izzo (Genesis), Ignacia Allamand (Karen Alvarado), Aaron Burns (Louis), Colleen Camp (Vivian), Otto (Monkey), 99 Min., Kinostart: 10. Dezember 2015

Wenn in Filmen wie Michael Hanekes Funny Games oder Stanley Kubricks A Clockwork Orange Wildfremde an der Haustür um Hilfe in Notfällen bitten, rächt es sich jeweils bitter, die Unbekannten ins Haus zu lassen. In Knock Knock, dem neuen Film von Eli Roth (Cabin Fever, Hostel) erwartet man aufgrund der Filmographie des Regisseurs ebenfalls das Schlimmste, aber die Horrorelemente sind diesmal längst nicht so drastisch, wie man es von dem auch als Schauspieler bekannten Roth (Inglourious Basterds) erwarten würde, und der Film erweist sich eher als eine ungewöhnliche Mischung aus Psycho-Thriller und schwarzer Komödie, deren politische Untertöne sich ebenfalls ganz den zynischen Gags unterordnen.

Der 43jährige Architekt Evan (Keanu Reeves) lebt mit seiner Frau, der erfolgreichen Bildhauerin Karen (Ignacia Allamand) und zwei Kindern in einem luxuriösen Haus. Über das Wochenende inspiziert Karen mit den Kindern ein mögliches Strandhaus, während Evan allein an einem Entwurf arbeitet. Als es draußen wie aus Kübeln regnet, klopft es abends an der Haustür. Bell (Anna de Armas) und Genesis (Lorenza Izzo), zwei aufreizende, leichtgeschürzte junge Mädchen finden die Party, zu der sie eingeladen wurden, nicht und bitten darum, über Evans Computer Kontakt zu einer Freundin aufzunehmen, weil das Handy von Genesis ins Wasser gefallen war. Während man gemeinsam eine Dreiviertelstunde auf ein Taxi wartet, entspinnen sich Gespräche über Evans DJ-Vergangenheit und die freie Sexualität der Mädels, und schließlich locken die beiden ihn ins Badezimmer, wo sie quasi splitternackt über ihn herfallen und Evan sich ihrer Avancen trotz bester Absichten nicht erwehren kann. Der nächste Morgen bringt ein böses Erwachen, denn beim Pfannkuchenbraten haben die eventuell minderjährigen Grazien die Küche in ein Schlachtfeld verwandelt. Evan will die sich zunehmend als psychisch angeknackst erweisenden jungen Frauen nur noch los werden, was sich als schwieriger als gedacht erweist, denn die beiden exerzieren hobbymäßig eine seltsame Vergeltungs-Psychofolter an vermeintlichen Pädophilen, und Evan ist ihr neues Opfer.

Der Umschwung von der heilen Oberschichtswelt zur bedrohlichen Hilflosigkeit wirkt wie eine Variation des Torture Porn, mit dem Eli Roth bekannt wurde. Der deutliche Unterschied besteht darin, dass der Film auf Splattereffekte fast komplett verzichtet und die Folter beispielsweise aus einem Kopfhörer besteht, der dem gefesselten Evan aufgesetzt wird, und mit dem man ihn mit lauten Geräuschen malträtiert, wenn er in einer seltsamen »Gameshow«, die die beiden offensichtlich schon mehrfach organisiert haben, nicht die richtige Antwort weiß (»Was ist die angemessene Bestrafung für einen Pädophilen? Gefängnis, Kastration oder Tod?«).

Verglichen mit Roth anderen fiesen, dreckigen kleinen Filmen wirkt Knock Knock aber geradezu gediegen (was keine Verbesserung darstellen muss): ein veritabler Hollywoodstar in der Hauptrolle, teures Produktionsdesign, das von einer elegisch schwebenden Kamera eingefangen wird, dazu ein Soundtrack, der sich zunächst durch anspruchsvoll wirkende Klaviermusik auszeichnet. Nach seinem gefloppten Dschungelhorror The Green Inferno (ab 2016 als DVD, natürlich ab 18) wollte Roth offenbar mal ein größeres Publikum erreichen, und hat sich auch Mühe gegeben, dessen Erwartungen zu entsprechen. Allerdings geht das nicht unbedingt Hand in Hand mit (zumeist nur angedeuteten) sexuellen Handlungen und einem sehr zynischen und schwarzen Humor. Mit seinem Fanpublikum dürfte es sich Roth hier einigermaßen verscherzen, aber er wird vermutlich auch keine großen neuen Zuschauerschichten erreichen, weil die Atmosphäre des Films für Kinofreunde, die Keanu Reeves am liebsten in Actionfilmen oder Romantic Comedies erleben, eine Spur zu intensiv sein dürfte.

Außerdem ist Knock Knock neben einigen deutlichen Logikproblemen (Serientäter dürften darauf bedacht sein, weniger Beweismaterial zu hinterlassen) dramaturgisch fast zu durchdacht. Jede spätere Entwicklung wird in der Exposition überdeutlich eingebaut: Evans Schulterverletzung, die anstehenden Besuche einer Physiotherapeutin und eines Ausstellungsgehilfen (potentielle zusätzliche Opfer) oder die (offensichtlich wichtige) dreiwöchige Sexpause, die unbedingt im Dialog erwähnt werden muss, obwohl man nicht das Gefühl bekommt, über die Gründe dafür etwas zu erfahren. Knock Knock ist zwar – wenn man sich auf die Art von Humor einlässt – im Kino durchaus unterhaltsam, aber im Nachhinein entwickelt sich der Film eher zu einem kleinen Ärgernis, weil Roth seine eigene Geschichte nicht ernstnimmt.

Für Splatter-Spezialist Eli Roth ein überraschend »zahmer« Film, bei dem sich der Horror nur im Kopf abspielt, und bei dem nicht einmal das standardmäßige erste Opfer ähnlicher Filme (ein kleiner Hund) zu Schaden kommt. Weder für Horrorfans noch für Zartbesaitete wirklich befriedigend.

|

Mistress America

(Noah Baumbach)

USA 2015, Buch: Noah Baumbach, Greta Gerwig, Kamera: Sam Levy, Schnitt: Jennifer Lame, Musik: Britta Phillips, Dean Wareham, mit Lola Kirke (Tracy), Greta Gerwig (Brooke), Matthew Shear (Tony), Jasmine Cephas Jones (Nicolette), Heather Lind (Mamie-Claire), Michael Chernus (Dylan), Cindy Cheung (Karen), Kathryn Erbe (Tracy's Mom), Dean Wareham (Harold), 84 Min., Kinostart: 10. Dezember 2015

Die Rezeption eines Films hängt immer auch mit dem Betrachter zusammen. Wenn im Film gleichgewichtig eine Familie aus Vater, Mutter, Sohn, Tochter auftaucht, hängt es oft an jedem selbst, mit welcher Figur man sich am ehesten identifiziert. Als überzeugter Pazifist sperrt man sich womöglich gegen James Bond, jede Nuance unseres Charakters kann (muss aber nicht) die Beziehung zu einer Filmfigur verhindern oder intensivieren. Ich habe zum Beispiel einen ausgeprägten Hass auf Leute, die beim Führen eines Fahrzeugs gleichzeitig telefonieren ... und freue mich immer diebisch, wenn solche Figuren in Filmen zu Unfallopfern werden.

So ähnlich ist auch mein Problem mit dem Film Mistress America (und immer deutlicher auch mit Greta Gerwig, die zu häufig zu ähnliche Figuren wie Frances Ha, Lola Versus oder Violet in Damsels in Distress spielt). Mehrere meiner Kritikerkollegen fanden die von Gerwig gespielte Brooke als liebenswert quirlig. Auf Filmstarts.de spricht Christoph Petersen beispielsweise von (aus dem Kontext gerissen paraphrasiert) »mitreißender naiver Begeisterung, überschäumender kreativer Energie und einer Faszination für die ungestüme Endzwanzigerin«, Kollegin Lida Bach schreibt auf filmrezension.de »[M]an ist verliebt in den Charme, den die die Schauspieler versprühen« und meint damit wohl nicht zuletzt »die wunderbare Greta Gerwig«. Es ist übrigens nicht so, dass ich vor Abfassen meiner Kritiken immer bündelweise aus-checke, was sonst noch so geschrieben wird – die beiden sitzen in Pressevorführungen immer so weit vorne wie ich und ich hatte mich nach den Filmen mit beiden unterhalten und ihre Ansichten später in zitierfähiger Weise wieder vorgekramt.

In Mistress America taucht Greta Gerwig, die zusammen mit Regisseur Noah Baumbach auch wieder das Drehbuch schrieb, erst mit Verzögerung auf. Zunächst geht es um Tracy (Lola Kirke), eine Studienbeginnerin, die gewisse Startschwierigkeiten in New York hat. Greta Gerwig als Brooke spielt nun Tracys »Quasi-Stiefschwester« (Zusammenfassung: »My mom is marrying your dad«), eine familiäre Verbindung, die bei Jugendlichen, die sich plötzlich häufig über den Weg laufen, durchaus wichtig ist. Aber bei Volljährigen, die beide fernab vom Elternhaus leben, ist das eine eher vage Verbindung. In diesem Fall kommt sie vor allem durch den gemeinsamen Wohnort New York zustande.

Als Tracy Brooke kennenlernt, ist offensichtlich, dass sie zur Älteren aufschaut und sie als Vorbild und role model sieht. Diesen Standpunkt habe ich aber komplett nicht geteilt. Ganz im Gegenteil, Brooke ging mir gehörig auf den Senkel – und die Anhimmelei durch Tracy machte das Ganze nicht eben besser. Und die Dialoge, die irgendwo ins Niemandsland zwischen screwball comedy und Sitcom passen sollen, sind oft so schrecklich klugscheißerig. Etwa: »I've been an auto-didact. Do you know what that means? [...] That word is one of the things I self-taught myself.«

Mein Hass – oder wie heißt dazu die Verniedlichungsform? – auf Brooke baute sich langsam auf (und übertrug sich dabei auch auf den gesamten Film.) So nimmt sie Tracy quasi nicht ernst und behandelt sie wie einen »unfertigen« Mensch. Sie stellt sie als »baby sister« vor oder nennt sie sogar »baby Tracy« – und im gleichen Atemzug besteht sie mit Vehemenz darauf, nur unwesentlich älter zu sein. Und ähnliche Verhaltensmuster erkennt man bei ihr in vielerlei Hinsicht.

Ich bin selbst so ein Typ, der fast 50 ist, aber munter in den Tag hineinlebt. Aber ich versuche nicht gleichzeitig super-hip daherzukommen (»Just a quick tweet on Twitter. I'm into social media.«) Und Brookes Bemühungen, beispielsweise ein Restaurant zu gründen, sind so unglaublich realitätsfern bis utopisch (»Everyone would be so warm and happy inside!«) – insbesondere, wenn man nicht mehr 30 ist und langsam begreift, wie die Welt so funktioniert – dass ich mich mehr und mehr ausklinkte aus dem Film.

Hier und da gab es zwar gelungene Stellen und gute Gags, aber sehr häufig hauen die immer wieder in dieselbe Kerbe. So sagt dann Dylan, ein etwas aus der Form geratener wohlverdienender Spießer »I'm not just some square. I saw Nirvana live – and that was before Nevermind!«. Ich gebe selbst gern damit an, dass ich Radiohead schon live sah, als sie noch als Vorgruppe von James unterwegs waren (und ich hatte damals die Scheiben beider Bands). Aber mit persönlicher Bindung ist das einfach interessanter als nur als Baukasten-Pointe.

Ich muss aber zugeben, dass der Teil des Films, als sich die diversen Figuren bei Mamie-Claire und Dylan einfinden, dann zumindest ganz prächtig funktioniert hat. Dabei bewegte man sich aber auch eher in Richtung Boulevardkomödie. Da merkt man dann, dass Baumbach und Gerwig im Drehbuch genug Zeit hatten, die Situation vorzubereiten. Und weil mittlerweile alle Figuren und die Beziehungen zwischeneinander etabliert sind, kann man hier die Gags in loser Folge abernten und kulminieren lassen.

Und nebenbei verlagert sich dann auch der Fokus der Geschichte – in einer ähnlich gelungenen Weise wie im anderen Baumbach-Film diesen Jahres, While we're young, und es geht um moralische Ambivalenzen. Das Thema existiert zwar fast von Beginn des Films – aber erst zum Schluss konzentriert man sich darauf. Diese Schlussphase von Mistress America zeigt, dass der Film durchaus Potential hat. Aber aus meiner persönlichen Herangehensweise kommt das zu spät. Wie ein Schiff, bei dem man erst Löcher reinhaut und es dann später hübsch herausputzt – nur, dass es durch meine persönliche rosa Brille schon halb abgesoffen ist.

|

James Bond 007:

Spectre

(Sam Mendes)

Originaltitel: Spectre, UK / USA 2015, Buch: John Logan, Neal Purvis, Robert Wade, Jez Butterworth, Figuren: Ian Fleming, Kamera: Hoyte Van Hoytema, Schnitt: Lee Smith, Musik: Thomas Newman, Kostüme: Jany Temime, Production Design: Dennis Gassner, Supervising Art Director: Chris Lowe, mit Daniel Craig (James Bond), Christoph Waltz (Franz Oberhauser), Léa Seydoux (Madeleine Swann), Ralph Fiennes (M), Dave Bautista (Mr. Hinx), Monica Bellucci (Lucia Sciarra), Andrew Scott (Max Denbigh), Naomie Harris (Eve Moneypenny), Ben Whishaw (Q), Rory Kinnear (Tanner), Brigitte Millar (Dr. Vogel), Nari Blair-Mangat (Oberhauser Guard), Detlef Bothe (Man in Cable Car), Amra Mallassi (The Train Waiter), 148 Min., Kinostart: 5. November 2015

Daniel Craig hat mit seinen vier Bond-Filmen zwar auch noch nicht mehr als sein direkter Vorgänger Pierce Brosnan, aber die Craig-Bondfilme zeichnen sich durch Merkmale aus, die ihn jetzt zur klaren Nummer 3 nach Connery und Moore machen. Casino Royale war ja ein überdeutliches Reboot des Franchises. Das wurde schon durch das Detail unterstrichen, dass hier Ian Flemings erster Bond-Roman seine erste »ernsthafte« (ist nicht böse gemeint, David Niven und Woody Allen!) Verfilmung erfuhr.

Alle Craig-Bondfilme haben mit Neal Purvis und Robert Wade die selben Drehbuchautoren (die von den Autorenpromis Paul Haggis [Film 1+2] bzw. John Logan [Film 3+4] unterstützt werden – den werten Jez Butterworth vernachlässige ich hier mal). Die Knaben Purvis und Wade sind sowas wie die Bond-Experten des neuen Jahrtausends. Sie haben auch schon bei den letzten beiden Brosnan-Bonds das Drehbuch geliefert, und haben seit 1999 neben den sechs Bondfilmen auch noch mal zwischendurch die Bond-Parodie Johnny English (mit Rowan Atkinson) »erfunden«. Offensichtlich reicht das dicke zum Überleben, denn viel mehr findet man auch nicht in den Filmographien der beiden.

Casino Royale fing ja in mancher Hinsicht »neu« an, irgendwie funktionierte das aber nie so recht, weil man zum Beispiel Judi Dench, die schon in sämtlichen Brosnan-Bonds (also seit GoldenEye 1995) dabei war, übernommen hat. Und dann baute man in den Craig-Bonds langsam alles neu auf, was nun in Spectre in vielerlei Hinsicht ad absurdum geführt wird: neuer M, neue Moneypenny – Nebenfiguren, die zwischendurch mal »abgeschafft« wurden, weil Bernard Lee verstarb oder Lois Maxwell in Relation zum damals »neuen« Bond Timothy Dalton als zu »alt« erachtet wurde (er war Anfang 40, sie – genau wie Roger Moore – 19 Jahre älter), haben sich nach und nach wieder eingefunden bei der Franchise, und nun fährt Bond zum Schluss sogar mit dem rekonstruierten Aston Martin in den metaphorischen »Sonnenuntergang« des Nachspanns.

Für sich genommen ist das schon etwas albern, aber in Spectre passiert leider noch etwas mehr – aber die Sony-Leute wollen nicht, dass ich das ausplaudere. Nach dem emotionalen Schocker im letzten Film will man wohl wieder von sich reden machen, sucht sich dabei aber etwas aus, was so blödsinnig und an den Haaren herbeigezogen wirkt (und auch in der Handlung mehr so vage erklärt wird), dass es nicht abwegig erscheint, dem Franchise – als Zuschauer – einfach Lebewohl zu sagen. Insbesondere, weil das ganze Brimborium unabhängig von Craigs Bond-Müdigkeit (vielleicht auch nur eine abgesprochene PR-unterstützende Haltung) wie eine langfristige Punktlandung für »Bond25« wirkt.

Statt mich über dieses Ärgernis auszulassen, will ich mal zusammenfassen, was mich sonst noch alles an dem Film genervt hat: Sam Mendes hat sich mit dem Megaerfolg von Skyfall wohl eine gewisse Narrenfreiheit erarbeitet, und er hat sich einen Film zusammengebastelt, der mit herkömmlichen Bondfilmen manchmal nur noch wenig gemeinsam hat. Er walzt etwa alles auf zweieinhalb Stunden aus und lässt sich sehr viel Zeit. Meiner Meinung nach zuviel. Ich will beim Treffen einer weltumspannenden kriminellen Geheimloge in einer Art »War Room« auf keinen ach so atmosphärisch im Schatten verborgenen Christoph Waltz warten, wenn spätestens seit dem (übrigens akustisch wie visuell ziemlich argen) Vorspann jedermann klar sein dürfte, welche Rolle der mal wieder seine Manierismen abspulende doppelte Oscar-Gewinner bekleiden wird. Und quasi dieselbe »Enthüllung« spielt der Film dann später noch mal durch ... wozu? Wenn Captain Picard so seinen jüngeren, für die Romulaner tätigen Klon erstmals erblickt, mag das Sinn ergeben (und da wurde diese Szene auch vermurkst). Fällt John Logan (der schrieb das Drehbuch zu Star Trek: Nemesis) nichts anderes mehr ein? Und die Symbolik der Kombination »Schachspiel, Tod, tickende Uhr« ist jetzt auch eher von ganz unten aus der Mottenkiste.

Und solche Dummdreistigkeiten gibt es alle Nase lang, die Actionszenen sind indes eher spärlich verteilt und haben mich jetzt auch nicht wirklich in den Sessel gedrückt (ist bei Craig-Bonds durchaus schon mal passiert). Am schlimmsten war die Autoverfolgungsjagd, aber auch ein Kampf in einem Hubschrauber war einfach blödsinnig (achtet mal auf den Piloten!) und die Szene in einem Gepäckwagen eines Zuges (gibt es sowas überhaupt noch irgendwo? Ich kenne das größtenteils aus Filmen der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts) ist quasi eine 1:1-Übernahme der entsprechenden Szene mit Richard Kiel in fragmichdochwelchem Bond.

»James« ist größtenteils damit beschäftigt, sich durch berufsmäßiges Unvermögen hervorzutun, Sonnenbrillen und seinen Oberkörper vorzuführen - oder Witwen und Waisen zu trösten, an deren Familienstatus er nicht wirklich unbeteiligt ist. Und wenn sich zwischendurch ein Zeitfenster öffnet, hilft er Rentnern (auf etwas grobe Art) beim Einparken. Dann gibt es mal wieder eine Folternummer (bei Craig bewährt) oder einen ach so emotionalen Moment, der einfach weder hinten noch vorne funktioniert. Dass ein Lakai von Christoph Waltz und der Wrestler Dave Bautista (Guardians of the Galaxy) eigentlich die fähigsten Darsteller waren, sagt ja schon vieles (Moneypenny war auch noch okay, aber was sucht Voldemort in diesem Film?).

Auf logische Probleme würde ich lieber gar nicht eingehen, aber ich will ja wenigstens noch die weiblichen Hauptdarstellerinnen kurz vorstellen: Monica Bellucci zeichnet sich hier dadurch aus, dass sie offenbar zur Beerdigung ihres Gatten Strapse trägt. Und Léa Seydoux hat vermutlich die bestsortierte Reisegarderobe, derer sich ein Kidnapping-Opfer je brüsten konnte.

Bondstreifen waren nie das Nonplusultra der Filmkunst, aber Spectre wirkt auf mich einfach lieblos hingeklatscht. Buch, Regie, Darsteller, Musik: alles eher durchschnittlich bis weniger. Und durch die Angebermomente des Films (Plansequenz mit riesigem Komparsenaufwand – und offensichtlichen Punkten, wo die Schnitte versteckt sind) soll das kaschiert werden. Aber diese großkotzige Art dabei (wir haben soundsoviele Hunderte Millionen zu verbraten, das nehmen wie durch Parfüms und andere Sponsoren ruckzuck wieder ein!) hat mir den Film schon sehr früh verleidet. Im Nachhinein hätte ich beim ersten schlimmen Sparwitz (Sofa) gehen sollen. Alles, was danach kam, wurde immer schlimmer, fader und letztendlich ärgerlicher.

Außer Dave Bautista, der hätte mal die Hauptfigur sein sollen! Die Perspektive wechseln und ihn überleben lassen – und alle Szenen rausschneiden, in denen er nicht mitspielt (und vielleicht seinen ersten, etwas platten Kill). Selbst ohne irgendeinen tieferen dramaturgischen Sinn hätte mir dieser Kurzfilm besser gefallen. Und wenn man dann noch eine Szene hintendran geklebt hätte, wo Bond abnippelt, hätte man auch einen echten Schockeffekt gehabt. Nicht diesen Unfug mit ...

|

Riverbanks

(Panos Karkanevatos)

Originaltitel: Ohthes, Griechenland 2014, Buch: Panos Karkanevatos, Isidoros Zourgos, Kamera: Dimitris Katsaitis, Schnitt: Kenan Akkawi, Musik: Nils Kacirek, mit Andreas Konstaninou (Yannis), Elena Mavridou (Chryssa), Levent Üœzümcü (Levo), 93 Min., Kinostart: 19. November 2015

Ein Mann, eine Frau, ein Kleinkind in einem Auto. Die Frau schläft auf dem Rücksitz ein (oder Schlimmeres), das Kind entgleitet ihr und schreit, der Fahrer sucht nach dem Schnuller des Kindes. Dann das Bild eines Kornfelds, und der Mann wird in ein Krankenhaus geschoben, hat fortan bandagierte Hände, während sich Schwestern um das offenbar putzmuntere Kind kümmern und Polizisten den Mann befragen.

In einem unnötig kompliziertem Flashback mit einigen zusätzlichen, zunächst schwer zeitlich zu verordnenden Szenen wird dann die Vorgeschichte dessen erzählt, was man als Zuschauer als einen holprig inszenierten Autounfall zusammenbastelt.

Der Großteil der Geschichte wird aus der Sicht des Soldaten Yannis (der spätere Autofahrer) gezeigt, aber mindestens zwei Nebenplots, von denen er nur schwer erfahren könnte, bekommen fast gleichgewichtige Bedeutung – nur, dass zunächst alles sehr vage miteinander in Bezug steht und man sich den großen Storybogen nachträglich zusammenflechten muss - wobei es hier eher um überdeutliche thematische Bezüge geht als um eine befriedigende Geschichte. Denn überall geht es um Kinderschicksale. Das Baby im Auto heißt Myrtos, ein über den türkisch-griechischen Grenzfluss geschmuggelter 12jähriger Junge heißt Randis. Die Verbindung zwischen den beiden ist die Frau aus dem Auto, Chryssa, die Schleuserin, der bei der Flussüberquerung Randis' kleinere Schwester Mina ertrinkt. Das wird im Film so inszeniert: Im Dunklen ruft Randis am Flussufer zweimal den Namen seiner Schwester (den man sich als aufmerksamer Betrachter aus einer früheren Szene gemerkt haben kann), aber sie taucht (ungeschickte Wortwahl) niemals in der Szene auf. Und Chryssa, die der kinderliebe Grenzsoldat Yannis entkommen lässt, ist seelisch sehr verstört. Mindestens dreimal sagt sie »Ich habe meinen Schuh verloren«. Als Zuschauer erkennt man: so funktioniert ein schlechtes Drehbuch, das vermeintlich clever etwas über das Innenleben einer Figur aussagen will.

Laut Plakat geht es im Film um die Liebesgeschichte zwischen Yannis und Chryssa, beide Figuren sind psychologisch reichlich angeknackst, und das Baby, dessen Herkunft nochmal besonders dramatisch ist, verbindet die herzensguten, aber reichlich illegal agierenden Figuren, dessen tragische Geschichte mit vielen armselig inszenierten Actionelementen aufgebauscht wird, obwohl sie eigentlich etwas über Flüchtlingsschicksale auf dem Weg nach Europa aussagen soll.

Zu den offensichtlich durch das geringe Budget diktierten "Actionelementen" gehören Menschen- und Drogenhändler, die man daran erkennt, dass sie Pistolen tragen, mit denen sie gern andere Leute bedrohen. Ach ja, und es sind allesamt Türken, diese Gangster. Entweder heißen sie Cem oder Murat, werden wie Levo (die mysteriöse dritte Hauptfigur des Films) von einem Türken gespielt – oder sie sagen nie etwas (fuchteln aber bedrohlich mit der Knarre rum), und man kann sich im Nachhinein diese arg seltsam wirkende Figurenverteilung durch diese besseren Statisten bestätigen oder abschwächen lassen – je nach Wunsch. Irgendwie nicht sehr clever, humanitäre Belange (der Film konzentriert sich in den letzten zehn Minuten arg auf seine »Botschaft«) mit unterschwelligem Rassismus zu kombinieren.

Ähnlich hilflos ist auch das zweite »Action-Element« des Films: Yannis arbeitet nämlich im Grenzbereich bei einer Minensuch-Crew (ein eingeblendeter Titel informiert den Betrachter großzügig darüber, dass diese Minen aus dem Zypernkrieg von 1974 stammen), wobei er wegen seinem Psycho-Knacks und einer vermeintlichen Gabe gern auf herkömmliche Metalldetektoren verzichtet und lieber mal eben ins Minenfeld rennt, sich wundert, dass er nicht explodiert, und dann wie ein Hühnerhund auf eine Stelle am Boden zeigt, die der Experte dann entschärfen darf. Das hört sich so schon recht blöd an, schlimmer wird es aber dadurch, dass für Explosionen und Spezialeffekte halt die deutschen Fördergelder nicht ausgereicht haben und man deshalb als Zuschauer relativ schnell kapiert, dass Bombenexplosionen in diesem Film (fast) immer im Off passieren (also eigentlich nur akustische Präsenz haben), und dass die unschuldigen Flüchtlingskinder, die bevorzugt auf die Minen treten, im Nachhinein durch einen verbrannten halben Turnschuh oder einen »geköpften« Teddybär repräsentiert werden, denn (poetische Ausflucht) nach der Explosion ist sonst nichts mehr von ihnen über.

Dafür, dass Panos Karkanevatos schon über 50 ist und seit zwanzig Jahren Filme dreht (darunter laut Presseheft einige »creative documentaries«, was auch immer das bedeuten soll), wirkt sein Film wie ein Studentenfilm – und zwar nicht mal ein Abschlussfilm. Hier und da merkt man, dass man sich was Tolles überlegt hat, aber wenn Polizisten bei einem schweren Autounfall ankommen und grinsen, Aushilfsdarsteller sich durch bedeutsames Schweigen habilitieren oder eine Jugendamt-Angestellte (oder illegale Menschenhändlerin) drei bis viermal die Vornamen der Adoptiveltern wiederholt, die sie gleich trifft (damit sie wenigstens irgendwas zu spielen hat), dann wirkt das alles so schrecklich hilflos.

Auch die komplizierte Erzählweise des Films wirkt auf mich, als wenn jemand mal Pulp Fiction gesehen hat und das nachmachen will – ohne dabei zu kapieren, dass man Figuren richtig einführen sollte oder dass man in der einzigen Szene des Films, die man zweimal erzählt, nicht einfach die Dialoge und die Abfolge der Geschehnisse rüde (oder einfach desinteressiert?) verändern darf.

Ohthes ist ein schmerzhaftes Beispiel für eine gute Absicht (oder Botschaft), die aber leider nicht einmal ansatzweise auch zu einem guten Film führt. Wichtig hierbei: Es muss erlaubt bleiben, klar zu sagen, dass dies ein sehr schlechter Film ist, ohne dass man deshalb als herzloser Flüchtlingsfeind da steht. Es mag durchaus sein, dass jemand durch diesen Film mehr über das Los (besonders junger) Flüchtlinge erfährt. Aber das Geld für die Kinokarte sollte man lieber gleich der Flüchtlingshilfe zukommen lassen. Ausschließlich aufgrund seiner Botschaft hat der Film die Unterstützung des Kinogängers nicht automatisch verdient.

Demnächst in Cinemania 139:

Ich bin dann mal weg (Julia von Heinz), Madame Bovary (Sophie Barthes), The Revenant – Der Rückkehrer (Alejandro González Iñárritu), Star Wars: Episode VII – Das Erwachen der Macht (J.J. Abrams), Suite Française - Die Melodie der Liebe (Saul Dibb).

| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

138:

138: