| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

25. Januar 2012 | Thomas Vorwerk für satt.org | |

|

|

*und es war nicht das Babylon Mitte. |

Ob ich für diese Einsicht hätte ins Kino gehen müssen? Durchaus fraglich. Ferner möchte ich noch anmerken, dass bei der Pressevorführung (in einem immer wieder gern von mir und Kollegen gemiedenen Kino in Berlin*) sowohl die Bild- als auch die Tonqualität des Films teilweise so unterirdisch war, dass ich nur hoffen kann, dass zumindest dies in einem Kino, das sich auch um die Projektion kümmert, und nicht nur um die Kaffeemaschine, besser ausfällt.

Ein riskanter Plan (Asger Leth)

Originaltitel: Man on a Ledge, USA 2012, Buch: Pablo F. Fenjves, Kamera: Paul Cameron, Schnitt: Kevin Stitt, Musik: Henry Jackman, mit Sam Worthington (Nick Cassidy), Elizabeth Banks (Lydia Mercer), Jamie Bell (Joey Cassidy), Edward Burns (Jack Dougherty), Ed Harris (David Englander), Genesis Rodriguez (Angie), Anthony Mackie (Mike Ackerman), Kyra Sedgwick (Suzie Morales), William Sadler (Valet), Pooja Kumar (Nina), 102 Min., Kinostart: 26. Januar 2012

Wer in Hollywood ein Star wird und wer nicht, das ist oft ungerecht. Sam Worthington (Avatar, Clash of the Titans, Terminator Salvation) hat für mich beispielsweise keinerlei Wiedererkennungseffekt, das Charisma hält sich auch in Grenzen, und um seine darstellerischen Fähigkeiten beurteilen zu können, müsste ich mal einen Film sehen, in dem diese gefordert werden - und nicht nur seine Attraktivität und physische Koordination. Elizabeth Banks auf der anderen Seite war im letzten Jahrzehnt auf der Kinoleinwand dauerpräsent und vielseitig. Anfänglich war sie vor allem in kleinen Rollen zu sehen, wusste aber auch dabei aufzufallen. Etwa als kinky Buchhändlerin in 40-Year-Old Virgin oder als J. Jonah Jamesons Vorzimmerdame in allen drei Spider-Man-Filmen. Dann war sie in einigen Romantic Comedys die zweitwichtigste Frau (The Baxter, Definitely, Maybe, in Deutschland beide nur als DVD gestartet). Als (jeweils leicht untergeordnete) Hauptdarstellerin konnte sie sich behaupten neben Nathan Fillion (Slither), Seth Rogen (Zack & Miri make a Porno), Josh Brolin (W.), Mark Wahlberg (Invincible) oder Russell Crowe (The Next Three Days) - und dies in ganz unterschiedlichen Genres: Komödie, Action, Horror, Sportfilm und präsidialem Biopic vom uneingeschränkten Meister dieser Disziplin (und wiederum ohne deutschen Kinostart). Man on a Ledge setzt diese Reihe fort - obwohl man sie als »actress in aleading role« beschreiben könnte, unterstützt sie doch vor allem den Handlungsbogen der Hauptfigur Sam Worthington. Dieser will als Nick Cassidy zwar von einem Mauervorsprung springen und sie ist der Negotiator, der ihn retten soll, doch der Film begleitet Nick von Anfang an, man weiß als Zuschauer, dass er etwas vorhat (wenn sich auch erst langsam erschließt, was), Elizabeth Banks als Lydia muss ihm vertrauen (»If you are lying to me about any of this, I'm gonna push you of the ledge myself«), schließlich zeigt sich gar, dass er sie als Verbindung zur Polizei (Nick ist auch ein Ex-Polizist, der aber wegen eines spektakulären Einbruchs inhaftiert wurde) ausgewählt hat ... und der übliche (immerhin halbwegs dezente) love interest ist noch das gleichberechtigste Moment zwischen den Figuren.

Wie Nicolas Wending Refn (Drive) und Tomas Alfredson (Tinker, Tailor, Soldier, Spy) ist auch Asger Leth ein Skandinavier (genauer gesagt ein Däne), der sich hier bei einem internationalen Action-Thriller die Sporen verdient, doch weder kann er frühere Erfolge vorweisen noch gelingt es ihm, einen eigenen Stil zu entwickeln. Man on a Ledge ist ein herkömmlicher Hollywood-Streifen im kleinen Stil, ohne besondere Ärgernisse, aber auch ohne besondere Merkmale positiver Art. Wie so oft, ist die Prämisse der Geschichte recht clever, doch im Verlauf der Geschichte häufen sich die seltsamen Zufälle im Dienst des Drehbuchs. Durchaus gelungen ist immerhin der Kniff, den kleinen Bruder der Hauptfigur (Jamie Bell, der in einer gerechten Welt, die Hauptrolle bekommen hätte) in einem parallelen Handlungsstrang einen neuen (vom Mauervorsprung aus unterstützten) Einbruch unternehmen zu lassen doch auch hier ist die Unterscheidung zwischen Hauptfigur / Held und Nebenfigur / Sidekick allzu konventionell, was sich im Endeffekt als größte Schwäche des Drehbuchs erweist. Nette spannende Unterhaltung, but nothing to write home about. Im Grunde genommen eine Weiterführung des Fluches, der auf Worthington und Banks ruht. Sie wählen einfach die falschen Filme aus, und die Erfolgsgeschichte der Filmographie Worthingtons (zu Avatar und Clash of the Titans sind Sequels in der Mache) ändert daran aus Sicht des kritischen Zuschauers nicht das geringste.

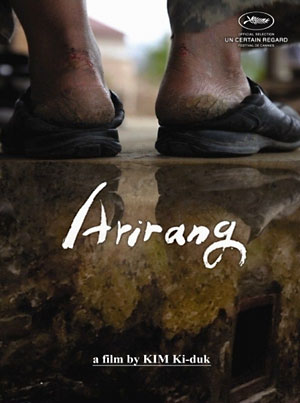

Arirang - Bekenntnisse eines Filmemachers (Kim Ki-Duk)

Originaltitel: Arirang, Südkorea 2011, Buch, Kamera, Schnitt: Kim Ki-Duk, mit Kim Ki-Duk, 100 Min., Kinostart: 26. Januar 2012

Um den ehemals äußerst produktiven koreanischen Regisseur Kim Ki-Duk war es ruhig geworden. Das liegt natürlich auch daran, dass seine letzten drei Filme keinen deutschen Verleih bekamen (Hwal – der Bogen von 2005 war der letzte hierzulande gestartete Film – im Sommer 2006), aber auch abgesehen davon beschlich einen irgendwie ein ungutes Gefühl. Jetzt kommt die Aufklärung gemeinsam mit dem überfälligen (und noch recht aktuellen) Film Arirang, der größtenteils dokumentarisch und als Eigentherapie schildert, warum Kim sich nicht nur vom Filmemachen, sondern von der Zivilisation selbst größtenteils zurückgezogen hat (oder hatte?).

Der Titel ist so verwackelt wie seinerzeit bei den Dogma-Filmen. Da Kim diesmal aber alles selbst macht, ist im Vorspann auch nicht viel an Informationsmaterial zu vermitteln. Er ist sein eigener Hauptdarsteller (eigentlich die einzige Person im Film), führt aber auch die Kamera, was schon zu ersten logistischen Problemen führt. Aber Kim Ki-Duk wäre nicht Kim Ki-Duk, wenn er sich davon irritieren lassen würde. Mal stellt er die Kamera auf, mal trägt er sie, und sein fähiger Cutter (Kim Ki-Duk) bastelt daraus fast so etwas wie continuity editing.

Für Dokumentarfilm-Puristen wie den Autor dieser Zeilen ist es natürlich offensichtlich, dass Kim hier nicht nur dokumentiert, sondern auch inszeniert. Wenn er seine abseits gelegene Hütte (ohne Wasseranschluss) mal verlässt, um in der freien Natur sein Geschäft zu verrichten (diesmal meine ich nicht das Filmemachen), und die Kamera dabei in drei Einstellungen einfängt, wie er durch den Schnee stakst und sich schließlich irgendwo hinhockt (mir fiel dazu ein Kinderlied ein: »A B C, Kim Ki-Duk, der kackt im Schnee«), da ist er eben gleichzeitig Dokumentarist wie Protagonist, und die ganze Art, wie er sein Einsiedlertum hier einfängt, dabei dem Publikum aber zumindest bessere Bilder gönnen will wie im Blair Witch Project, macht aus dem Ganzen nur im Ansatz einen Dokumentarfilm. Später, wenn Kim tatsächlich fast sowas wie eine Horrorfilm-Atmosphäre in den Film hineinschmuggelt, würde ich ihm sogar ein nachgespieltes Drehbuch (oder einige Seiten davon) unterstellen.

»Ich kann gerade keine Filme machen, also filme ich mich selbst. Es kann ein Dokumentarfilm werden, ein Drama oder ein Fantasyfilm«, so fasst er es selbst zusammen. Er interviewt sich auch selbst (»Reden kannst Du ja gut. Erzähl weiter!«), später wird daraus sogar ein Gespräch mit seinem Schatten.

»Sie schreiben, Du bist am Ende. Sie haben Mitleid mit Dir.« Bei den Dreharbeiten seines letzten Films wäre eine Darstellerin bei einer Selbstmordszene beinahe verstorben. Das ist der Grund, warum das enfant terrible des koreanischen Kinos sich zurückgezogen hat und jetzt erst durch diese Selbsttherapie, öffentlich gemacht für ein Weltpublikum, (vielleicht) zurückkehrt. »Wieso heult der Depp jetzt? Hör auf zu heulen, Du Depp!«

Kim betrachtet sich selbst im Schneideraum, er schaut sich seine alten Filme an, und in seiner Hütte fängt die Kamera alte Filmplakate, religiöse Bildnisse und auch einen Haufen Filmpreise ein. Ob dies mehr Motivation oder Hindernis darstellt, bleibt etwas offen.

»Ich habe vergessen, wie es ist, Schauspielern Anweisungen zu geben. Ich weiß nicht mal mehr, was ein Film ist.« Kim nutzt den Film als Kommunikationsmedium, als Film als solches ist Arirang eher zu vernachlässigen, den kompletten Inhalt des Films hätte man auch als Pressemitteilung über einen E-Mail-Verteiler schicken können. Doch es geht mehr um den zu beobachtenden Therapiefortschritt. Dummerweise kann man sich aber nie des Eindrucks erwehren, dass der Filmemacher Kim nicht nur dem Protagonisten Kim, sondern auch dem Zuschauer noch um einiges voraus ist (was therapeutisch begrüßenswert ist). Wenn Kim zuerst in die Kamera schaut, und die Kamera in der nächsten Einstellung in einen Revolverlauf, dann ist das kein Dokumentarfilm, und das »Ready? Action!« geben Grund zur Hoffnung. Vor allem aber auch der Hoffnung, dass der nächste Film von Kim wieder an die früheren Arbeiten anschließt.

Faust

(Alexander Sokurow)

Russland 2011, Buch: Alexander Sokurow, Marina Koreneva, Lit. Vorlage: Johann Wolfgang von Goethe, Kamera: Bruno Delbonnel, Schnitt, Nachbearbeitung: Jörg Hauschild, Musik: Andrey Sigle, Production Design: Yelena Zhukova, Kostüme: Lidiya Kryukova, mit Johannes Zeiler (Heinrich Faust), Anton Adasinsky (Wucherer), Isolda Dychauk (Margarete), Georg Friedrich (Wagner), Hanna Schygulla (Frau des Wucherers), Antje Lewald (Margaretes Mutter), Florian Brückner (Valentin), Santiago Ziesmer (Synchronstimme Wucherer), Andreas Schmidt, Lars Rudolph, 134 Min., Kinostart: 19. Januar 2012

Das liebste Zitat der Presseagentur dieses Films stammt von Darren Aronofsky, dem Jurypräsidenten der Filmfestpiele Venedig 2011, der in seiner Laudatio zum Gewinner des Goldenen Löwen Folgendes verlauten ließ:

»Es gibt Filme, die dich zum Träumen, zum Weinen, Lachen und Nachdenken bringen, und es gibt Filme, die dein Leben für immer verändern. Dies ist einer dieser Filme.«

Tja.

Damit ist ja eigentlich schon alles gesagt. Zu mehr als einem Viertel kann ich Aronofsky Recht geben: Ich habe zwischenzeitig auch mal nachgedacht (das sind schon 25%, auch wenn ich befürchte, dass Aronofsky das anders meinte), und immer wenn die Synchronstimme (wohlgemerkt, in der deutschen Originalfassung dieses komplett nachvertonten Films) von Santiago Ziesmer (Steve Urkel, Ferkel, Spongebob) zu hören war, hätte ich heulen können.

Ich verstehe nicht, warum manche Regisseure der Meinung sind, sie müssten Filme in einer Sprache inszenieren, die sie nicht verstehen (bei Clint Eastwoods Letters from Iwo Jima funktionierte es ja sogar).

Und Santiago Ziesmer ist aus meiner Sicht ein Argument gegen Synchronfassungen generell, das etwa so schwer wiegt wie Tschernobyl als Argument gegen Atomkraft.

Und ich verstehe auch nicht einmal im Ansatz, was an diesem Film so Besonders gewesen soll. Zugegebenermaßen kenne ich mich bei Christopher Marlowe auch besser aus als bei Goethe, bin fürderhin kein Historiker, der die Authentizität des Zeitkolorits bestätigen könnte, oder auch nur ein Experte, was das Kino Sokurows angeht (mein zweiter Film des Regisseurs, den ersten fand ich auch langweilig).

Aber - zu meiner Verteidigung - ich bin auch niemand, der - bloß, weil überall ein Film abgefeiert wird, der sich zudem vor einem Kernwerk der deutschen Literatur verneigt - einfach alles nachplappert, was im Presseheft oder Feuilleton steht.

Was ich bestätigen kann: die Kameraarbeit von Bruno Delbonnel erinnerte mich durchaus an die Postapokalyptik Tarkowskijs oder den dunklen Märchenwald in Antichrist - doch würde ich von keiner besonderen »Wucht« des Films sprechen oder von einem »Trip«, den man im Kinosessel durchmacht. Sicher ist dies ein außergewöhnlicher Film, und womöglich ist auch der Diskurs, den Sokurow mit Goethe anstrebt, für Germanisten und Theaterexperten interessant, aber für Leute, die wie ich keine Faust-Experten sind, ist der Kinobesuch etwa so ergiebig, als wenn man Greenaways Prospero's Books schaut, ohne das zugrundeliegende Shakespeare-Stück (The Tempest) plus historische und literaturwissenschaftliche Hintergründe zu kennen.

Meine Gleichgültigkeit diesem Film gegenüber kann ich nicht dezidierter auf den Punkt bringen, ohne ihm zumindest das »in dubio pro reo« zuzugestehen. Aber davon abgesehen bin ich mir erstaunlich sicher, dass Faust auch nach Lektüre des Goethe-Werks mein Leben nicht verändert hätte.

Alpha und Omega

(Anthony Bell, Ben Gluck)

USA / Indien 2010, Originaltitel: Alpha and Omega, Buch: Chris Denk, Steve Moore, Musik: Chris Bacon, Schnitt: Scott Anderson, Joe Campana, mit den Originalstimmen von Justin Long (Humphrey), Hayden Panettiere (Kate), Dennis Hopper (Tony), Danny Glover (Winston), Larry Miller (Marcel), Eric Price (Paddy / Mooch), Vicki Lewis (Eve), Kevin Sussman (Shaky), Chris Carmack (Garth), Christina Ricci (Lilly), Brian Donovan (Salty), Mela Lee (Candy), Bitsie Tulloch (Sweets), 88 Min., DVD-Verleih ab: 13. Januar 2012, DVD-Verkauf ab: 17. Januar 2012

Humphrey und Kate gehören zwar dem selben Rudel an und sind seit Kindestagen gute Freunde, doch Kate ist eine Alpha-Wölfin mit Führungspotential, während Humphrey nur ein Omega-Wolf ist, und das Gesetz des Rudels ist da unmissverständlich: Die beiden können einiges zusammen anstellen, aber ein Paar werden sie nie werden. Der Film Alpha and Omega erschließt erstaunlich viele Transfermöglichkeiten. Die Romantic Comedy, die den Kern des Films darstellt, könnte man als Romeo & Juliet-Variation ansehen, das Co-Produktionsland Indien offenbart aber auch die Verbindung zum Kasten-Denken, das überwunden werden muss (inklusive der von den Eltern arrangierten Hochzeit für Kate). Kate könnte man auch als Karrierefrau umdeuten, während Humphrey eher der sympathische Slacker ist (das Stimmcasting von Hayden Panettiere und Justin Long würde diese Knocked-Up-Interpretation untermauern). Apropos »Knocked Up«: Wenn Kate und Humphrey nach der Fundamentierung der Grundsituation durch Menschenhand umgesiedelt werden und in Idaho einen anderen Wildpark »bevölkern« sollen, so ist dies einer der deutlichsten Hinweise der dezidiert anderen Motivation beim tierischen Dating, größtenteils bleibt der Film kindertauglich und übt sich in Euphemismen wie dem »Gemeinsamen Heulen« und stellt die beiden eher als Spielkameraden dar (und das Arrangieren von Sandkastenfreundschaften entsprechend sozialer Ränge wird ja auch außerhalb von Indien nach wie vor praktiziert).

Wie man dem nicht geringen Bonusmaterial entnehmen kann, haben sich die Filmemacher durchaus darum gekümmert, das Wolfsleben naturgerecht nachzuempfinden (abgesehen natürlich davon, dass man die Animationswölfe nie beim Erlegen eines Tiers erlebt - solche Aspekte werden dann zugunsten des jungen Zielpublikums verdrängt). Im Gegensatz zum Film wird im Bonusmaterial die ganze Alpha-Omega-Situation auch gut erklärt, wodurch in der Verbindung mit Paratexten durchaus pädagogisches Potential gegeben ist. Kinder und Erwachsene unterhalten sich mit den Animationswölfen und lernen danach von Wildhütern etc. auch was über die echte Situation der Wölfe.

Was aber den Film als solches und auch seine begrüßenswerten Ansätze etwas herunterreißen, ist die fehlende Sorgfalt der Filmemacher. Ich will gar nicht die nicht besonders ausgefeilte Animation kritisieren (die Qualität von Computeranimationen ist zumeist direkt proportional zum zur Verfügung stehenden Budget), das größte Problem ist das Drehbuch. Da gibt man sich Mühe, ein anknüpfungsreiches Handlungsgerüst aufzubauen, und die ersten drei Minuten des Films versauen den Gesamteindruck bereits so stark, dass viele Zuschauer den Film womöglich nicht zu Ende schauen werden. Zur Illustration der gemeinsamen Kindheit und der »Sandkastenliebe« von Humphrey und Kate sieht man zu Beginn beide spielen: Humphrey benutzt den Teil eines toten Baums, um mit seinen drei besten Kumpeln wie in einer Bobfahrt dem Tal »entgegenzufliegen« (ziemlich holprige Animation, da die Wölfe sich natürlich auch gänzlich entgegen ihrer Art bewegen). Und Kate jagt spielerisch ihre Schwester Lilly (Christina Ricci), wodurch die beiden (Humphrey und Kate) sich dann quasi in der Luft treffen. Zunächst wirkt das sehr traumhaft (und bei einer Traumauflösung hätte ich auch kein Problem mit der Szene gehabt), doch man tritt sämtliche Gesetze der Schwerkraft und sonstigen Physik mit Füßen (es ist zu umständlich, es zu beschreiben, man muss es gesehen haben), und nebenbei unterhalten sich die beiden dann noch inklusive des lange Zeit dümmsten Dialog des Films, der darin gipfelt, dass Humphrey befürchtet, sich zu übergeben, es dann aber »herunterschluckt«. Womöglich können Kinder über solche Geschmacklosigkeiten sogar lachen, doch für mich musste der Film das anfangs zunichte gemachte Vertrauen danach lange Zeit mühsam wieder aufbauen. Wo die meisten Filme stark anfangen und später nachlassen, wird hier fast mustergültig gleich zu Beginn alles sabotiert, was zu sabotieren ist, und man kann nicht wirklich nachvollziehen warum.

Schade.

Abgesehen davon bringt der Film schöne Landschaftsbilder, auch in der 2D-Version kann man einige schöne 3D-Effekte nachvollziehen (und zwar fast dezent in der Ausführung), die Nebenhandlung um Schwester Lilly ist ebenso nett wie die Figur der Wolfsmutter, und das Potential ist halt da. Andererseits überzeugen aber weder die Sidekicks, noch die musikalischen Einlagen (das »gemeinsame Heulen«), noch die etwas häufigen Konfrontationen mit menschlichen Protagonisten, die u.a. unglaubwürdige Mitfahrgelegenheiten bieten oder auf komplizierte Weise Spannung aufbauen. Zwar gibt es mit dem Rudel im Osten (in der Synchro der deutschen Einheit zuliebe in den Norden versetzt) und ein paar Beißereien zwischen den Wölfen, doch die wirkliche Gefahr sollte wohl immer von außerhalb kommen. Und außer einer Caribou-Stampede und drei erzürnten Bären (eine Sequenz, die ermüdend lang geriet) fiel den Filmemachern da wohl nur noch der olle homo sapiens als Antagonist ein.

So bleibt der Film ein Beispiel für Omega-Filmmaking.

Jack und Jill

(Dennis Dugan)

Originaltitel: Jack and Jill, USA 2011, Buch: Adam Sandler, Steve Koren, Kamera: Dean Cundey, Schnitt: Tom Costain, Musik: Rupert Gregson-Williams, mit Adam Sandler (Jack / Jill Sadelstein), Al Pacino (Himself), Katie Holmes (Erin Sadelstein), Euginio Derbez (Felipe / Felipe's Grandma), Nick Swardson (Todd), Tim Meadows (Office Worker), Elodie Tougne (Sofia Sadelstein), Rohan Chand (Gary Sadelstein), Johnny Depp, Shaquille O'Neal, John McEnroe, Christie Brinkley (Themselves), Norm MacDonald (Funbucket), David Spade (Monica), Rob Schneider (Alan), Dana Carvey (Crazy Puppeteer), Ruben Rabasa (Bathroom Attendant), Kevin James (Twins), Sadie Sandler, Sunny Sandler (Little Girl on Ship), Dennis Dugan (Al Pacino's Standby), 91 Min., Kinostart: 26. Januar 2012

Adam Sandler hat keine übergroßen Ansprüche an seine Filme, und seine Fans sehen es ähnlich. Die zu Herzen gehende Moral dieses Film nimmt etwa sieben Minuten ein, und man ist dankbar, dass dieser Teil nicht in die Länge gezogen wird. Der Fäkalhumor um Fürze und mexikanisches Essen darf nicht fehlen und ähnlich wie der Haudrauf-Humor und die Späße auf Kosten von Alten, Dicken, Obdachlosen und Mexikanern (die natürlich immer »mitlachen«) sind auch überschaubar.

Der Großteil des Films dreht sich um Jack (Adam Sandler), der seine zu Besuch kommende Zwillingsschwester Jill (Adam Sandler) nicht schnell genug loswerden kann, eine lose Folge von Scherzen, Versuche, ihr einen Freund zu suchen und schließlich Al Pacino (spielt sich selbst und ist dabei sehr respektlos), der tatsächlich etwas in ihr zu sehen scheint.

Irgendwie bemerkenswert ist hierbei, dass der Film keinen wirklichen Handlungsbogen hat, sondern der Status Quo eigentlich fast durchweg der gleiche bleibt, wie bei einigen Folgen einer Sitcom. Und noch erstaunlicher ist, dass dies durchaus zum Vorteil des Films gereicht, denn hier muss niemand ein Herz gewinnen oder die Welt retten, der komplette Film steht ganz im Dienste der Lacher, und Charakterentwicklungen usw. wären in einem Sandler-Film, wie er mit dem immer selben Team und zum sechsten oder so Mal mit diesem Regisseur rausgehauen wird, einfach nur störend. Stattdessen gibt es ohne viel Erklärung zu Beginn mal einen Obdachlosen, der an einem Familienessen teilnimmt, zu einigen Pointen beiträgt und später noch in zwei bis drei Running Gags auftaucht. Oder Sandlers Kollege / Untergebene (Nick Swardson) tritt in geschätzt drei Szenen, in denen er auftaucht, jeweils in ca. drei Fettnäpfchen, was Benimm und Political Correctness angeht, und damit hat er bereits seine Bedeutung für den Film erfüllt. Das klingt jetzt womöglich alles etwas negativ (und in acht von zehn Fällen würde ich einen Film für so was in der Luft zerreissen), aber in diesem Fall zeugt das auch einfach von einer durch viel Übung (die ganzen Drehbücher müssen ja auch geschrieben werden) entstandenen Ökonomie, die den Film irgendwie auszeichnet.

Wie gesagt: Anspruch gleich Null, einige Szenen mit realen Zwillingen, die wie in When Harry met Sally ihre Anekdoten preisgeben, veredeln womöglich den Film geringfügig, doch eigentlich lief da auch nur nach einem Casting Call die Kamera mit, man übernimmt die besten Szenen und trägt so auf preiswerte und semidokumentarische Weise zur Lauflänge des Films bei. Und das ist auch irgendwie gut so, wenn man darüber hinwegsieht, wie belanglos, unerheblich und überflüssig der Film ist, bewundere ich diese zielgerichtete Arbeit ganz im Dienst einer professionell preisgünstig erstellten Unterhaltung sogar.

Aber wer nicht auf Sandler steht, kann es sich getrost schenken.

Coming soon in Cinemania 76 (Die ersten Berlinale-Texte):

Eine Vorausschau zu Berlinale-Filmen. Titel sind vorerst noch geheim bzw. unentschieden.

| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

75:

75: