| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

|

8. Juli 2016 |

Thomas Vorwerk für satt.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

Frühstück bei Monsieur Henri

(Ivan Calbérac)

Originaltitel: L'étudiante et Monsieur Henri, Frankreich 2015, Buch: Ivan Calbérac, Kamera: Vincent Mathias, Schnitt: Véronique Parnet, Musik: Laurent Aknin, Set Design: Sylvie Olivé, mit Claude Brasseur (Henri), Noémie Schmidt (Constance), Guillaume de Tonquédec (Paul), Frédérique Bel (Valerie), Thomas Solivéres (Mathieu), Valérie Kéruzoré (Constances Mutter), Stéphan Wojtowicz (Constances Vater), Antoine Giémain (Constances Bruder), Grégori Baquet (Arthur), Nicolas Guillot (DJ), 99 Min., Kinostart: 21. Juli 2016

Wirklich erstaunlich ist es, dass man den deutschen Kinotitel eines französischen Films mit der mittlerweile fast schon obligatorischen Markierung durch »Monsieur«, »Madame« oder »Mademoiselle« (inzwischen liefere ich dazu keine Titellisten mehr, der vorletzte neue Fall war »Monsieur Chocolat«) selbst dann komplett vermurksen kann, wenn exakt jener Teil des Titels auch schon im französischen Original vorkommt, also quasi authentisch ist. Fakt bleibt aber: L'étudiante et Monsieur Henri dreht sich tatsächlich um Monsieur Henri und eine Studentin. Frühstück indes hat man in diesem Film seltener als es in einem durchschnittlichen Rennfahrerfilm Reifenwechsel gibt. Der Titel wurde vermutlich ausgewählt, weil er einem das Gefühl gibt, man könne einer französischen Person näher kommen - noch dazu mit einem auch in Deutschland verbreiteten Vorgang, der aber gleich irgendwie ganz anders wirkt durch das französische Umwelt. Da denkt man an backfrische Croissants, selbstgemachte Marmelade, die mal nicht zwangsläufig aus Erdbeeren gemacht sein muss - und natürlich diese riesigen Schalen, die in Frankreich anstelle von winzigen Tassen oder klobig wirkenden Bechern benutzt werden. Sicher, so ein Filmtitel hat auch etwas mit Werbung zu tun, aber Etikettenschwindel nervt halt, und ein Schema F durchzuziehen, nur weil es zu funktionieren scheint, ist für mich die Antithese von Kreativität. Man stelle sich nur mal vor, Klassiker des französischen Kinos wäre nach heutigen Vermarktungsregeln in die deutschen Kinos gekommen: »Madame Delassalle und ihr Gatte im Pool«, »Mademoiselle Belle und der Schlossherr«, »Monsieur Poiccard und das Zeitungsmädchen«, »Madame & Mademoiselle Emery und ihr kleiner Regenschirmladen« oder natürlich »Monsieur Doinel 4« (weil: Sequels verkaufen sich immer!). Aus der Vermarktungsperspektive ist natürlich jeder ins Kino gelockte Zuschauer ein Gewinn, aber aus der Kritikerperspektive macht das Durchziehen eines so arbiträren wie idiotischen Schemas auch vieles kaputt.

L'étudiante et Monsieur Henri ist zwar sicher kein Meisterwerk, aber inmitten der teilweise schrecklichen französischen Komödien der vergangenen (und noch folgenden) Monate kann man den Streifen fast noch empfehlen. Claude Brasseur als Griesgram mit dem versteckten guten Herzen macht seine Sache ganz passabel, und die junge Noémie Schmidt als verplante Studentin Constance nervt zumindest nicht.

Die Story entwickelt sich zwar etwas sehr vorhersehbar (»An das Piano darf niemand ran!«) und insbesondere das Kernstück der Handlung ist komplett unglaubwürdig. Monsieur Henri mag nämlich seine Schwiegertochter nicht und will deshalb, dass Constance sich an seinen Sohn heranmacht. Und die geht auf diesen abstrusen Plan sogar ein - nicht, weil sie sich ohnehin für den Herren interessiert, sondern weil ihr neuer Vermieter sie aufgrund ihrer verzweifelten finanziellen Lage erpresst! Das Ganze läuft zwar relativ harmlos ab (bis die zu erwartenden Komplikationen eintreffen), aber eine Handlungsprämisse, die man am einfachsten mit dem Begriff Zwangsprostitution zusammenfassen kann (»Ich bin doch keine Nutte!u - »Sie sollen ihm nur neue Perspektiven eröffnen ...«), ist u.U. nicht der perfekte Ausgangspunkt für eine Komödie.

Dass die Schwiegertochter (Frédérique Bel) dann noch diverse Klischees erfüllt und Constance eine Liebesgeschichte (mehr ein verunglückter One-Night-Stand) angedichtet bekommt, die man nie für voll nimmt, schadet dem Film auch mehr als es hilft, denn letztlich ist doch alles darauf angelegt, dass Monsieur Henri sich mal etwas öffnet und Constance dann zwar weit entfernt davon ist, seine Schwiegertochter zu werden - aber immerhin eine Mitbewohnerin, die trotz ihrer Macken (man rechnet es dem Film hoch an, dass nicht plötzlich alle menschlichen Schwächen nach einer Aussprache wie weggepustet sind) irgendwann von ihm akzeptiert wird.

Das reicht zwar auch noch nicht ganz als Motivation für den Kauf eines Kinotickets, aber inmitten der teilweise komplett vermurksten französischen Komödien dieser Tage ist L'étudiante et Monsieur Henri immerhin kein Ärgernis.

|

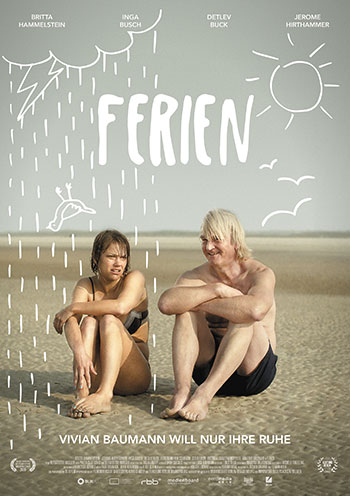

Ferien

(Bernadette Knoller)

Deutschland 2016, Buch: Paula Cvjetkovic, Bernadette Knoller, Kamera: Anja Läufer, Schnitt; Jana Dugnus, Musik: Paul Eisenach, Ryan Robinson, mit Britta Hammelstein (Vivian Baumann), Detlev Buck (Vivis Papa), Inga Busch (Biene), Golo Euler (Adam), Jerome Hirthammer (Eric), Ferdinand von Schirach (Otto), Victoria Trauttmansdorff (Vivis Mutter), Anatole Taubman (Dr. Ossowski), Eva Löbau (Handwerkskreis-Kollegin), Lea van Acken (Vivis Schwester), Hund Freitag (als er selbst), Hund Pepe, 88 Min., Kinostart: 7. Juli 2016

Mit Debüt- und Abschlussfilmen soll man ja etwas sorgsamer umgehen, ähnlich wie man auf einem dreijährigen Kind nicht mit einem Rohrstock herumschlägt. Und somit achtet man auf die positiven Aspekte, die guten Ideen, die vielversprechenden Ansätze. Nichtsdestotrotz: Wer selbst für Winzrollen veritable Stars verpflichten kann, sollte dann auch etwas abliefern, was in Relation zu den Produktionsmitteln überzeugt...

Der Anfang des Films ist eigentlich das beste. Erst knallige Girliemucke, dann wackelt ein unförmiger Hund in einer unaufgeregten, gut kadrierten Einstellung durch die Gegend (things to come). Plötzlich Totenstille. Eine Gerichtsverhandlung. Die Angeklagte erklärt, dass sie »spontan« einen Spiegel »mitgenommen« habe. Um die eigentlichen Details dieses absurden »Verbrechens« geht es aber kaum, sondern um die junge Juristin Vivian (als Hauptdarstellerin durchaus mit Potential: Britta Hammelstein), die sich hier bewähren soll (»Die Staatsanwältin hat das Wort«), aber aus Gründen, die nicht ganz klar werden, wohl an dieser Stelle (wird elliptisch ausgespart) ihren Job hinschmeißt. Hatte sie Sympathie mit der Angeklagten? Hat sie sich gar in ihr wiedererkannt? Oder war das nur eine Begleiterscheinung in einem Burn-Out-Fall, aus dem die Protagonistin jetzt auszusteigen versucht?

Vieles in Ferien funktioniert über eine Surrealität, auf die man sich erstmal einlassen muss. Da stürzen Vögel vom Himmel, konzentrieren sich kaum kaschierte Selbsthilfegruppen auf das Basteln von Moosmännchen oder ein gestrandeter Wal liegt herum wie ein Mahnmal oder eine riesige Metapher. Vieles ist aber - und das passt nur eingeschränkt zum Thema der Surrealität - ohne Probleme zu interpretieren. Etwa jener absurde Krämerladen mit maritimer Thematik, der gleichzeitig wie die Erfüllung vieler Träume wirkt und für die ultimative Umsetzung einer beruflichen Sackgasse steht. Man merkt auch, dass man sich bei diesen abgedrehten Details etwas gedacht hat, weil im Schaufenster des Ladens etwa das rororo-Taschenbuch Der Wal, das fröhliche Ungeheuer steht und man irgendwie das Gefühl hat, dass die Regisseurin oder ihre Co-Autorin hier ganz persönliche Erinnerungen mit einbauen.

Man merkt dem Film in seinen besten Momenten an, dass die FilmemacherInnen dem berühmtesten aller Ferienfilme nachstreben: ein Hauch von Tati schwebt durchs Kino, wenn Vivian - von ihrem Vater auf eine namenlose deutsche Insel geschickt - sich Freizeitköstlichkeiten wie Eisbecher, Tortenstücke und Waffeln schmecken lässt (so funktionieren deutsche Spießbürgerferien), während vom Strand die regelmäßig wiederholten Lautsprecheransagen der »MS Florida« zu hören sind. Auch der Hund aus einer der ersten Einstellungen wirkt wie der perfekte Wegbegleiter eines Monsieur Hulot.

Doch irgendwie bin ich im Kino dem Irrglauben aufgesessen, dass hier vielleicht doch eine Geschichte erzählt werden soll, dass Vivian irgendeinen Wandel durchmacht. Das liegt nicht zuletzt daran, dass beim heiteren Feriengeplänkel irgendwie ein Pauseschalter umgelegt wird, als es plötzlich darum geht, dass Vivian Verantwortung übernehmen muss, als das Zimmermädchen Biene (Inga Busch) sich überraschend genau so impulsiv verhält wie unsere Hauptfigur - und plötzlich auf eine »Recherche-Reise« verschwindet, während sie Vivian in ihrem Haus zurücklässt. Gemeinsam mit ihrem 13jährigen Sohn Eric (Jerome Hirthammer, der demnächst auch in Tschick zu sehen sein wird), der anfänglich eher wenig mit Vivian anfangen konnte, aber unter den veränderten Verhältnissen scheint er sich in Vivi zu verlieben - was eigentlich nur Probleme mit sich bringen kann.

Bis zu diesem Punkt war ich noch »mit dabei« im Film, habe mich für die Figuren und ihre Schicksale interessiert, doch dann wird es einerseits immer fahriger und andererseits irgendwie zu "konstruiert" und auf eine nervige Weise »harmlos lustig«. Nach einem sehr emotionalen Moment landet Vivi auf einem abgedrehten Kindergeburtstag, wo eine Lovestory angerissen wird, dann folgt eine sehr platte »Katharsis«, die sie mit Eric zusammen durchlebt, und wenn Erics kleiner Freund Piet am Strand auch noch vom Bayrischen Rundfunk (!!!) über den Wal interviewt wird, ist es für mich einfach so gewesen, als wenn der Film einen riesigen Spagat gemacht hat und sich dabei quasi zerrissen hat.

Es mag Instanzen geben, wo die Spielfilmregie als halbkindlicher Abenteuerspielplatz funktioniert, aber bei Ferien hat man das Gefühl, aus den Ideen hätten zweieinhalb wirklich interessante Filme werden können - wenn man nur irgendwie einen Fokus gefunden hätte. Auf Poesiealbum-Sprüche wie »Die Welt ist doch die beste Schule« und allzu fein auf die Handlung abgestimmte Songlyrics wie »you can do impossible things if you follow your heart« reagiere ich unter bestimmten Bedingungen einfach allergisch. Oder es war eine Überdosis von Ulkbrillen, Girlanden, Nudelsalat und Pfannkuchentorte, die mir auf den Magen geschlagen ist.

|

Unterwegs mit Jacqueline

(Mohamed Hamidi)

Frankreich / Marokko 2016, Originaltitel: La vache, Buch: Mohamed Hamidi, Alain-Michel Blanc, Fatsah Bouyahmed, Kamera: Elin Kirschfink, Schnitt: Marion Monnier, Musik: Ibrahim Maalouf, mit Fatsah Bouyahmed (Fatah), Lambert Wilson (Philippe), Hajar Masdouki (Naïma), Jamel Debbouze (Hassan), Abdellah Chariki (Mokhtar), Karina Marimon (Cathy), Christian Ameri (Lucien), Amal el Atrache (Lehrerin), Patrice Thibaud (Zauberer), Charline Paul (Claire), Catherine Davenier (Jacqueline), Julia Piaton (Junge Reporterin), 91 Min., Kinostart: 14. Juli 2016

Der deutsche Blick auf das französische Kino hat sich in den letzten zehn Jahren sehr gewandelt. Vielleicht ist es auch nur mein persönlicher Blick, und womöglich haben die Franzosen selbst am wenigsten davon mitbekommen. Wenn ich jedenfalls mal zurück an die Nuller-Jahre denke, so bekam ich in deutschen Kinos größtenteils die crème de la crème das französischen Kinos geboten, Filme von Altmeistern wie Jacques Rivette, Alain Resnais und irgendwie auch Jean-Luc Godard bestimmten das Angebot, Claude Miller, Patrice Leconte, Michel Deville oder Chantal Akerman gehörten noch nicht ganz zum alten Eisen, man entdeckte das Frühwerk von Laurent Cantet, Dominik Moll, Abdellatif Kechiche oder Jacques Audiard - oder schaute, was man in der französischen Filmwoche etc. an »reicht-nicht-für-den-deutschen-Verleih«-Perlen von Olivier Assayas, Arnaud Desplechin oder Cédric Kahn abgreifen konnte. Damals waren Agnes Jaoui, Lucas Belvaux, und Patrice Chéreau allesamt noch up-and-coming, für François Ozon oder Cédric Klapisch hatte man noch feste Hoffnungen, und von Nicolas Philibert erträumte man sich eine Revolution im Dokumentarbereich (und der französische Animationsfilm verheißte auch viel Gutes). Mensch, selbst Chabrol lebte noch und drehte jedes Jahr sein Filmchen, das man nicht missen wollte.

Ein Großteil dieser Filmemacher (und die Liste ist weit davon entfernt, vollständig zu sein) dreht auch heute noch, und teilweise schaffen es ihre Filme auch noch auf deutsche Kinoleinwände, aber ich habe das Gefühl, dass das allgemeine Bild des französischen Kinos inzwischen eher von Komödien geprägt wird, die allesamt riesige Publikumserfolge in Frankreich waren (die Pressehefte werden nicht müde, dies zu betonen), und weil diese nicht sehr anspruchsvollen, sich an allgemeinen Zivilisationsproblemen abarbeitenden Film irgendwie auch den Geschmack jener Kinogänger treffen, denen je ein Film von und mit Til Schweiger, Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz im Jahr nicht reicht, schwappt diese Erfolgswelle oft weiter nach Deutschland - und sorgt vor allem dafür, dass die Vorauswahl dessen, was an französischen Filmen in Deutschland eine Chance bekommt, sich immer mehr am Output von, sagen wir mal Dany Boon orientiert (obwohl ich dessen Filme eher meide - aber man erfährt ja genügend von den Kollegen, denen der »Mut zur Lücke« fehlt).

Man soll mich nicht falsch verstehen, es gibt immer noch genügend qualitativ wertvolle französische Filme, die man in deutschen Kinos zu sehen bekommt - aber durch die Erfolgskomödien verändert sich das Image - und weil man diesen Publikumserfolgen (und einem vermeintlichen Geheimrezept dafür) in Frankreich teilweise natürlich auch hinterherläuft, ist das französische Kino, das vor zehn Jahren noch eine gewisse Qualitätsgarantie mit sich brachte (die eher seichten Erfolge gab es damals auch schon - nur prägten sie hier noch nicht so deutlich das Gesamtbild), nun eher eine traurige Angelegenheit. Ich für meinen Fall ertrage jedenfalls nur soundso viele politisch unkorrekte Gesellschaftskomödien, die dann irgendwie doch »das Gute im Menschen« zeigen und voller Optimismus ausklingen.

Ich habe mal versucht, diese These auch durch die Besucherzahlen erfolgreicher Filme zu unterstützen - und bin mir nicht ganz sicher, ob es mir gelungen ist. Ich selbst erkenne den beschriebenen Trend ohne Probleme wieder, ob dies den Lesern auch widerfährt, mag jede selbst erforschen:

| Erfolgreichste französische Filme im deutschen Kino 2014/15 | |

|---|---|

| Filmtitel | Besucherzahl |

| Monsieur Claude und seine Töchter | 3.929.254 |

| Asterix im Land der Götter | 523.107 |

| Verstehen Sie die Béliers? | 458.400 |

| Heute bin ich Samba | 402.563 |

| Super-Hypochonder | 248.255 |

| Ein Sommer in der Provence | 183.786 |

| Yves Saint Laurent | 134.422 |

| Der Chor - Stimmen des Herzens | 129.772 |

| Die Schüler der Madame Anne | 119.054 |

| Das Geheimnis der Bäume | 111.014 |

| Die Schöne und das Biest | 109.983 |

| Erfolgreichste französische Filme im deutschen Kino 2004/05 | |

|---|---|

| Filmtitel | Besucherzahl |

| Die Reise der Pinguine | 1.473.049 |

| Mathilde - Eine große Liebe | 631.787 |

| Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran | 608.134 |

| Die purpurnen Flüsse 2 - Die Engel der Apokalypse | 493.064 |

| Zwei Brüder | 382.269 |

| Die Frau des Leuchtturmwärters | 203.175 |

| Zimt und Koriander | 186.335 |

| 5x2 | 150.118 |

| Liebe mich - Wenn Du Dich traust | 143.539 |

| Das Imperium der Wölfe | 136.977 |

| Intime Fremde | 129.808 |

| Zwei ungleiche Schwestern | 129.683 |

| Schau mich an! | 127.785 |

| Meeresfrüchte | 123.339 |

| Nathalie | 109.600 |

| Die Perlenstickerinnen | 100.032 |

In beiden Listen (die Probejahre wurden wegen der Aktualität der Jahre 2014/15 gewählt, ich habe keine Recherchezeit damit verschwendet, eine besonders aussagekräftige Stichprobe zu entdecken) findet man alle Filme, die in den jeweiligen Jahren 100.000 Besucher in deutsche Kinos ziehen konnten - und ausschlaggebender finde ich nicht die großen Erfolgsgeschichten in den oberen Hälften der Listen, sondern die eingeschrumpelte Diversität im »Keller«, der ja eigentlich eher so was wie die Mittelklasse darstellt. Meine persönliche Filmauswahl (u.a. mitbestimmt durch unterschiedlich frühzeitige Presseeinladungen, Aufträge, gezeigte Originalfassungen und abzudeckende Starttermine) ist keinesfalls stellvertretend für irgendjemanden, aber von den elf Filmen in der oberen Liste habe ich nur drei gesehen und auf satt.org besprochen, von den 16 unten habe ich elf gesehen (zehn im Kino) und neun wurden auf satt.org besprochen (die Anzahl der besuchten Pressevorführungen - und damit auch der Kritiken - hat sich im Zeitverlauf nicht soo drastisch verändert: damals in den Nullern 471 Pressevorführungen in zwei Jahren [obwohl ich da noch studiert habe, sind das nach wie vor meine PV-Rekordjahre], in den letzten beiden Jahren »nur« 374). Von den Filmen unten habe ich sogar fünf auf DVD - von den oben habe ich selbst bei denen, die ich sah, kein Interesse daran, sie zu besitzen (aber bei Yves Saint Laurent und Ein Sommer in der Provence besteht immerhin eine gewisse Neugier auf die Filme). Bei den Filmen aus den Nuller-Jahren könnte ich auch deutlich mehr Regisseure benennen. Aber genug von dieser nicht völlig überzeugenden Bestandsaufnahme.

Ein Standardbeispiel für seichte Erfolgskomödien aus Frankreich ist La vache. Im krassen Gegensatz zu etwa Monsieur Claude und seine Töchter wird diesmal nicht der alltägliche Rassismus (»...ist ja gar nicht so gemeint!«) zum Komödienthema erklärt (angesichts gewisser politischer Strömungen und der Flüchtlingsfrage scheint das aktuell nicht opportun), sondern man zeigt, wie ein Algerier mit (übertrieben) offenen Armen vom französischen Volk empfangen wird. Fatah (Fatsah Bouyahmed), ein Träumer mit einer offenbar tieferen Beziehung zu seiner Kuh Jacqueline als zu seiner Ehefrau, bekommt einen seiner Träume erfüllt und wird zu einer Landwirtschafts-Schau in Paris eingeladen, um dort seine Kuh vorzuführen. Der Dorfrat unterstützt Fatah zwar, aber es sieht so aus, als müsse er den Weg von Marseille bis Paris zu Fuß zurücklegen.

Der Sonderling mit seiner durchweg erstaunlich gutaussehenden Kuh (eindeutig zu viel Augen-Make-up), bereitet überall nur Freude in Frankreich. Die Kinder wollen auf der Kuh reiten, Frauen flirten ihn an, als gäbe es keine Franzosen, die mit seinem (eher durchschnittlichen) Aussehen mithalten können - und um Übernachtungsmöglichkeiten brauchen er und seine Jacqueline sich überhaupt keine Sorgen zu machen.

Entsprechend hat der Film auch ein Problem, Spannung zu erzeugen - denn man geht eigentlich durchweg davon aus, dass mit so viel Unterstützung gar nichts schief gehen kann. Nebenbei geht es um Lektionen in Menschlichkeit, die so ziemlich jede Nebenfigur durchlebt. Und als wäre der Film nicht schon blöd genug, gibt es dann auch noch einen komplett überzogenen Internet-Hype um die Kuh.

Die wenigen guten Ansätze des Films (Fatah rettet seine Ehe, indem er sich erklären lässt, wie man Gefühle ausdrückt - zur Not auch mal schriftlich) gehen in dem verquasten und dramaturgisch komplett missratenen Drehbuch sang- und klanglos unter, und auch in Sachen Humor funktioniert kaum mal was. Der mit Abstand beste Witz des Films ist ein Bestechungsversuch Fatahs bei einer französischen Provinzbehörde. Wenn er dabei einen Fünf-Euro-Schein kaum kaschiert über den Tresen schiebt, ist das aufgrund des geringen Betrags so komplett absurd, dass man für einen Moment fast mal die ganze Seichtheit des Films vergessen würde - wenn sich dann nicht der Beamte kurz darauf komplett zum Horst machen würde und den zurückgelassenen Schein doch einsacken will.

Wenn Pee-Wee Herman in einer Rosamunde-Pilcher-Verfilmung mitspielen würde, könnte das Resultat nicht uninteressanter und realitätsfremder ausfallen. Und dass sich Darsteller wie Lambert Wilson oder Jamel Debbouze für so einen Schmarrn hergeben, ist auch tieftraurig.

|

Stadtlandliebe

(Marco Kreuzpaintner)

Deutschland 2016, Buch: Conni Lubek, Drehbuchmitarbeit: Hendrik Hölzemann, Drehbuchüberarbeitung: Marco Kreuzpaintner, Kamera: Ueli Steiger, Schnitt: Claus Wehlisch, Musik: Eike Hosenfeld, Tim Stanzel, Szenenbild: David Scheunemann, mit Jessica Schwarz (Anna), Tom Beck (Sam), Uwe Ochsenknecht (Volker Garms), Gisa Flake (Gertie), Christina Schorn (Agathe), Hannes Wegener (Günni), Vladimir Burlakov (Lou), Laura Schuhrk (Gitta), Anna Thalbach (Friedel), Horst Sachtleben (Horst), Antoine Monot jr. (Ingo), Ludger Pistor (Chefarzt Dr. Schloth), Sebastian Urzendowsky (Buschi), 93 Min., Kinostart: 7. Juli 2016

Marco Kreuzpaintner war einst eine veritable Hoffnung des deutschen Kinos (Sommersturm), probierte sich dann am deutschen Blockbuster-Fantasy-Kino (Krabat), drehte zwischendurch sogar in den USA (Trade) - und ist nun offenbar völlig auf den Hund gekommen.

Bei Stadtlandliebe hat man das Gefühl, dass das Drehbuch nie wirklich fertig wurde - und wundert sich darüber, was einige bekannte deutsche Schauspieler wohl dazu bewogen hat, bei diesem Projekt einzusteigen. Keine einzige Filmfigur entwickelt nur ansatzweise etwas, was man ein Profil nennen könnte. Tom Beck (Alarm für Cobra 11) hat als Werbetexter Sam laut Werbetext (aka Presseheft) »zwar immer wieder gute Ideen für seine Werbespots«, doch wenn man im Film nach der Entsprechung dieses Satzes sucht, sieht man jemanden, der jeweils spät in der Nacht kurz vor Deadline Ideen erzwingt, die dann von Geisterhand am nächsten Tag als vollanimierte Werbefilme vorgeführt werden. Paradebeispiel: eine saugfähige Windel wird durch ein am Strand spielendes Baby demonstriert, dessen Untenrum-Verkleidung offenbar das Gewässer brachlegt. Dann schwenkt die Kamera nach unten und man sieht zwei Schalentiere beim freudigen Kopulieren. Wer zum Henker soll sich dieses Produkt mit Namen »super & dry« (man beachte die Aussagekraft des ersten Adjektivs!) wohl kaufen? Weil die (als »anstrengend« dargestellte) Kundin die Idee ablehnt, sieht man Sam und seinen Kollegen in der nächsten Nacht angetrunken in Windeln, während sie auf die nächste Idee warten - idiotischer geht's kaum.

Vom früheren Talent des Regisseurs ist nur noch wenig wiederzuerkennen. Bis die Stadtmenschen im Provinz-Nest Kloppendorf (gedreht im Schwarzwald, mit vielen Fachwerkhäusern) ankommen, müssen sie erst mal mitten durch einen Wald fahren (das Willkommenschild steht fernab jeder Behausung), wo sie auf einen nackten Mann mit Axt treffen, der in einem Kauderwelsch auf sie einquatscht, der sich später als lokaler Dialekt »Kloppendorfisch« offenbart. Dann landen sie in einem »Dorf, das von der Zeit vergessen wurde«, bei dem immerhin noch das Szenenbild und die Ausstattung dem Zuschauer dabei helfen, die knapp anderthalb Stunden zu überleben. In der neuen Landpraxis der angeblich 30jährigen Anna (Jessica Schwarz) hängt etwa ein Relief-Schild mit der Aufschrift »Zecken sind ein Risiko«, und überall findet man Werbemittel, die aus den 1950ern bis 80ern zu stammen scheinen. Aber im schönsten ist das »örtliche« Branchenfernsprechbuch, das tatsächlich aus vier Seiten (davon zwei Außenseiten) mit ca. elf Anzeigen besteht.

Leider erschöpft sich auch der Dorf-Wahnsinn recht schnell, Uwe Ochsenknecht spielt einen kauzigen Kerl, weil Sams Agenturkollege vom anderen Ufer ist (»Günni, du alter Homofürst!«), gibt es auch einen »Künstler« mit Farbtupfer in der Frisur - und der ganze Film rettet sich von einem halbgaren Dialogwitz (»Seit Wochen freu ich mich auf einen ehrlichen Filterkaffee«) zum nächsten (»Veganer? Sind das nicht die mit den spitzen Ohren und der Ponyfrisur aus Raumschiff Enterprise?«), während Tom Beck sich wie William Shatner gefühlt alle 20 Minuten obenrum frei macht, und auch Jessica Schwarz für einen Strip im Kuhstall kurz mal blank zieht. Denn es geht im Film um eine zunächst vorzüglich funktionierende Sexualität, die dann an unzähligen (idiotischen) Missverständnissen und einer unterschiedlichen Einstellung zur Familienplanung zerbricht. Irgendwann kommt es zum seit Minute Fünf vorprogrammierten Super-Gau und sie spricht von »ihrem« Haus, woraufhin er geht - um komplett unmotiviert bei der ältlichen Nachbarin Agathe (Christina Schorn) einzuziehen.

Dabei merkt jeder, dass Sam längst auch einen Kinderwunsch entwickelt hat. Denn während neben Anna im Bett erstaunlich oft das Plüsch-Schaf »Uschi« liegt, hat sich Sam offenbar in das »Ferkelchen« von nebenan verliebt. Deutlicher können »Ersatz-Kinder« kaum ausfallen. Nur schade, dass man im Drehbuch aus diesen überdeutlichen Zeichen nichts macht, sondern sich die Geschichte über die Distanz schleppt wie ein Pferd, das auf den Gnadenschuss hofft.

Dass man außerdem mit überflüssigen Voice-Overs arbeitet, mit überdeutlichen Musikeinsätzen und einem aufdringlichen Product Placement (man erfährt in Stadtlandliebe mehr über die Vorzüge eines gewissen BMW-Modells als in zwei bis drei herkömmlichen Werbefilmen), macht aus einem überflüssigen und dummen Film ein Werk, das wirklich ärgert - und es nur aufgrund der wirklich verblüffenden Dorf-Intro nicht in meine fünf schlechtesten Filme des Jahres schafft.

Nach einer kleinen Sommerpause geht es zirka Mitte August weiter mit »Frauennamen« (aka Cinemania 152):

Alice und das Meer (Lucie Borleteau), Die fast perfekte Welt der Pauline (Marie Belhomme), Nellys Abenteuer (Dominik Wessely) und anderes.

| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

151:

151: