| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

11. September 2013 | Thomas Vorwerk für satt.org | ||||||||||||||

|

|

|

Voll und ganz

und mittendrin

(Steph Green)

Originaltitel: Run & Jump, Irland / Deutschland 2013, Buch: Ailbhe Keogan, Steph Green, Kamera: Kevin Richey, Schnitt: Nathan Nugent, Musik: Sebastian Pille, mit Maxine Peake (Vanetia Casey), Will Forte (Dr. Ted Fielding), Edward McLiam (Conor Casey), Ruth McCabe (Nora Casey), Michael Harding (Paddy Casey), Brendan Morris (Lenny Casey), Ciara Gallagher (Noni Casey), Sharon Horgan (Tara, Vanetias Freundin), 107 Min., Kinostart: 5. September 2013

Von den immerhin drei irischen Produktionen, die im September Kinostart haben, ist dies die lebensbejahendste. Es geht weder um Krieg und Verrat, noch um die Unterdrückung von Minderheiten, sondern um den Familienzusammenhalt in einer komplizierten Situation. Conor Casey (Edward McLiam) hatte einen Schlaganfall mit seltenen Komplikationen, und als er nach Haus zurückkehrt, kommt mit ihm der amerikanische Wissenschaftler Dr. Fielding (Will Forte), der den Fall und die Reintegration in die Familie für zwei Monate beobachten soll und möchte. Da die Studie stipendiert ist, springt auch für die Familie was ab, und so zieht Ted gemeinsam ein, eine Situation, die für Conors Frau Vanetia (Maxine Peake) und die beiden Kinder doppelt ungewohnt ist.

Während Conor sein früheres Leben quasi neu erkunden muss, sich dabei oft wie ein bockiges Kleinkind verhält und einzig für seine Holzwerkstatt Interesse aufbringt (allerdings in keiner Weise, die auf lange Sicht den Familienunterhalt unterstützen würde), beobachtet Ted das Ganze zunächst mit seiner dauergezückten Kamera zunächst eher von außen, gleich zwei Fremdkörper werden also in die Familie integriert. Wie das aber in vielen Filmen so ist, erweist sich der gutaussehende Experte für »kognitive Neuropsychologie« als sehr hilfsbereit und stellt nicht nur Vanetia eine veritable Alternative dar (der Haupt-Plot des Films), sondern unterstützt auch den pubertierenden Sohn Lenny (Brendan Morris), der aufgrund seines Interesses für das eigene Geschlecht plötzlich (oder vielleicht war das auch vor dem Schlaganfall schon so) recht vehement von seinem Vater fortgestoßen wird und eine Ersatz-Vaterfigur sehr gut gebrauchen kann, während seine Mitschüler ihn wegen seiner Neigung reichlich drangsalieren.

Das Interessante an dem Film ist, wie er eine sehr spröde scheue Romanze mit einer Familienkomödie verbindet, in der der amerikanische Komiker Will Forte mich sehr an einen zurückhaltenden Steve Carell oder Robin Williams in den 1990ern erinnerte, und dabei aber auch der Krankheitsgeschichte ausreichend Platz lässt. Wie eine Hollywood-Version eines Andreas-Dresen-Films.

Die Regisseurin Steph Green legt hiermit ihr Langfilmdebüt vor, kann aber bereits eine Oscar-Nominierung vorweisen (für den Kurzfilm New Boy von 2007). In Sachen Schauspielerführung und Atmosphäre überzeugt sie voll, doch das Drehbuch hat noch einige Schwächen, insbesondere, was die Auflösung der Geschichte angeht, die zu versöhnlich (aka weichgespült) wirkt und mit einem halb-offenen Schluss offensichtlich darauf angelegt ist, das Publikum mit guter Laune aus dem Kino zu entlassen. Ich möchte mich nicht darauf festlegen, welche der zahlreichen Möglichkeiten eines Filmschlusses mir persönlich am liebsten gewesen wäre (es hätte durchaus noch viel schlimmer kommen können), aber so, wie der Film endet, wirkt es irgendwie halbherzig. Und das passt auch nicht zum Rest des Films, der soviel prägnanter erscheint und mutig an seine Probleme herangeht.

Ich hatte – wie so oft – auch ein Problem damit, dass die Pressevorführung in Synchronfassung erfolgte, wobei mich insbesondere Formulierungen wie »Papa Schnitzel« und »Baden spielen« befremdeten und ich gerne gewusst hätte, wie das wohl jeweils im Original hieß. Der Verleih bzw. die betreuende Agentur gab mir dann zwar den Zugang zu einer Streamingversion des Films im Netz, doch ich muss zugeben, dass es mich dann auch nicht so sehr interessierte, dass ich den Film ein zweites Mal schauen wollte (denn so, wie ich das Streamingangebot begriff, war ein zielgerichtetes Vor- und Zurückspulen nicht ohne weiteres möglich).

Run & Jump (der Originaltitel ergibt auch mehr Sinn als der komplizierte deutsche Titel) ist zwar auf viele Arten ein Film, wie ich ihn begrüßen würde, er fiel mir dann aber ungeachtet der guten Ansätze zu »Middle of the Road« aus. Mehr Konfrontation, mehr Humor, mehr Mut (zwischenzeitig musste ich mal an Coline Serreaus Pourquoi pas! denken, in Zeiten der Patchwork-Familien auch eine annehmbare Alternative für Film und Familie Conor), mehr irgendwas hat dem Film gefehlt.

|

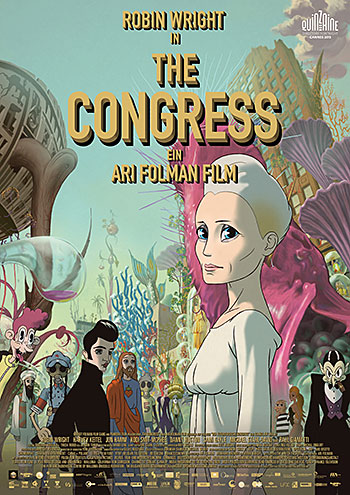

The Congress

(Ari Folman)

Israel / Deutschland / Polen / Luxemburg / Frankreich / Belgien 2013, Buch: Ari Folman, Lit. Vorlage: Stanislaw Lem, Kamera: Michal Englert, Schnitt: Nili Feller, Musik: Max Richter, Production Design: David Polonsky, mit Robin Wright (Robin Wright), Danny Huston (Jeff), Harvey Keitel (Al), Kodi Smith-McPhee (Aaron Wright), Paul Giamatti (Dr. Barker), Sami Gayle (Sarah Wright) und den Stimmen von Jon Hamm (Dylan Truliner), Evan Ferrante (Tom Cruise), Frances Fisher, 122 Min., Kinostart: 12. September 2013

Ari Folman wurde bekannt durch Waltz with Bashir, einen autobiographisch bzw. sogar »dokumentarisch« angelegten Animationsfilm. Bei dem aber die Animation selbst rein technisch/künstlerisch gesehen nicht soviel hermachte. Sein zweiter Film kommt als animierte SciFi-Literaturverfilmung (nach Stanislaw Lems Futurolgischem Kongress) daher, benutzt aber die Vorlage nur als eher vagen Ausgangspunkt und setzt der Sci-Fi-Hälfte eine Realfilm-Hälfte voran, die sich semidokumentarisch mit der Film-Karriere seiner Hauptdarstellerin (Robin Wright als Robin Wright) befasst, wobei aber die Strategie zur Rettung dieser Karriere wiederum leichte Zukunftsmusik darstellt, wobei man aus dem dokumentarischem Ansatz schnell ins satirische wechselt. Soweit verwirrend, aber auf gute Weise verwirrend.

Die erste Hälfte des Films liefert rein inszenatorisch nicht so viel, aber durch die clevere Verbindung der realen Karriere Robin Wrights mit dem (von Folman stammenden) Drehbuch erhält der Film eine scheinbare Authentizität, die man später schwer vermissen wird. Jeff (Danny Huston), ein großes Tier in der Chefetage von »Miramount Pictures« (!) bietet Robin die ultimative Unsterblichkeit an, die man im Schauspielberuf erreichen kann – im Austausch für ihre tatsächliche Berufstätigkeit in diesem Feld. Nach The Princess Bride sah ihre Karriere so vorprogrammiert aus, doch abgesehen von der Rolle in Forrest Gump (die auch nur echte Fans mit ihrem Namen assoziieren) folgten größtenteils künstlerisch wie kommerziell suboptimale Entscheidungen, die Filme, die sie »beinahe« gedreht hätte, wirken ungleich glamouröser als ihre wirklichen Arbeiten. Der Vertrag, den sie quasi mit Blut unterschreiben soll, sieht vor, dass man aus ihrer Person eine Animationsvorlage macht, die vom Studio in Zukunft quasi unendlich genutzt werden darf (es wird hierbei betont, dass das Angebot nicht ewig gilt, weil Robin einerseits nicht jünger wird und die Branche auf diese Komplettüberholung nicht länger warten kann), während sie sich verpflichtet, durch ein Berufsverbot fürs virtuelle Ebenbild fortan keine Konkurrenz mehr darzustellen. Da das Filmplakat den Ausgang der erbitterten Verhandlungen reichlich spoilert, rede auch ich hier nicht um den heißen Brei herum: Aufgrund ihrer (fiktiven) Familiensituation geht Robin auf das Drängen Jeffs und ihres Agenten (Harvey Keitel) ein, und in der zweiten Hälfte geht es dann um jenen futurologischen Kongress, den jeder in der gewünschten Gestalt besuchen kann und bei dem Robin ihren Sohn wiedertrifft, für den sie diese die Welt verändernde Karriereentscheidung traf.

Die Idee, den Lem-Stoff durch die Animationsidee zu modernisieren, ist ebenso genial wie der dokumentarische Ansatz. Das Problem ist hierbei nur, dass der aktuelle Stand der Technologie natürlich fordert, dass der »virtuelle Schauspieler« etwa so aussehen sollte wie Andy Serkis in Lord of the Rings, King Kong, Rise of the Planet of the Apes oder The Adventures of Tintin. Stattdessen setzt uns Folman dieselbe popelige Animation vor, die schon in Waltz with Bashir kaum auf der Höhe der Zeit war. Und bietet uns ein Schauspiel, das weder narrativ noch ästhetisch überzeugt, und somit die vielversprechende erste Hälfte des Films umfassend sabotiert und zerstört. Natürlich kann man die Entscheidung aus Budgetgründen nachvollziehen, doch wo der Film, wenn Folman noch etwa fünf Jahre auf erschwingliche Realisationsmöglichkeiten gewartet hätte, eine veritable filmhistorische Offenbarung hätte werden können, da ist The Congress in der realisierten Form eine herbe Enttäuschung. In nahezu jeder Hinsicht. Ob man Animationsfan ist oder filmpolitisch interessierter oder langjähriger Verehrer von Robin Wright: Die verschenkten Möglichkeiten wiegen vielfach schwerer als das innewohnende Potential.

|

Turbo

Kleine Schnecke,

großer Traum

(David Soren)

USA 2013, Originaltitel: Turbo, Buch: David Soren, Darren Lemke, Robert D. Siegel, Kamera: Chris Stover, Musik: Henry Jackman, Visual Consultant: Wally Pfister, mit den Originalstimmen von Ryan Reynolds (Turbo), Paul Giamatti (Chet), Michael Peña (Tito), Samuel L. Jackson (Whiplash), Luis Guzmán (Angelo), Bill Hader (Guy Gagné), Snoop Dogg (Smoove Move), Maya Rudolph (Burn), Ben Schwartz (Skidmark), Richard Jenkins (Bobby), Ken Jeong (Kim Ly), Michelle Rodriguez (Paz), Michael Patrick Bell (White Shadow), Mario Andretti (Dos Bros Customer / Race Official), Aidan Andrews (Bike Boy), Paul Dooley (The Foreman), Chris Miller (Tour Bus Driver), Kurtwood Smith (Indy CEO), David Soren (diverse), Paul Soren (Worker Snail #5), 96 Min., Kinostart: 3. Oktober 2013

Als ich noch ein kleiner Junge war, hatte ich zwar ein paar Matchbox-Autos, eine Carrera-Bahn, und mein kleiner Bruder hatte so eine Looping-Bahn für »Hot Wheels«, aber die komplette Begeisterung für rasante Kraftfahrzeuge wollte sich bei mir irgendwie nicht einstellen, bis zum heutigen Tag kann ich zwar einen BMW oder Mercedes erkennen, aber schon bei der Unterscheidung eines VW-Modells von einem Ford bin ich schnell überfordert. Stattdessen war es auch in jungen Jahren schon so, dass meine Begeisterung für die Erzählmedien Film und Comic sich auch hier in dieser Rubrik in den Vordergrund drängte. So kann ich mich noch zwei Generationen später gut daran erinnern, dass meine beiden liebsten Spielzeugautos eine Spur größer waren: das weiße Unterwasser-Auto von James Bond aus The Spy who loved me und ein Batmobile, das (heute undenkbar!) Streichhölzer abschießen konnte (dieses Detail wirkt etwas sicherer durch den Umstand, dass die Streichhölzer beim Abschuss durch den »Fahrtwind« quasi sofort ausgingen und man ihre Flugbahn nur bei günstigsten Sichtverhältnissen noch anhand einer Rauchspur hübsch nachvollziehen konnte – als ich mit zirka zehn Jahren Teile des Wohnzimmers meiner Eltern in Flammen setzte, war das Batmobile unschuldig).

Autorennen als »Sportart« interessieren mich ebenso wenig wie Boxen oder Springreiten – da kann ich mich selbst für Synchronschwimmen oder Golf weitaus mehr erwärmen.

Irgendwie scheint es aber so, dass der Pixar-Film Cars (nebst Sequel) bei den heutigen kleinen Jungs besonders erfolgreich war, und so kommt in diesem Jahr gleich nach dem Disney-Spinoff Planes auch noch ein »richtiger« Rennfahr-Animationsfilm, der in den USA unter anderem mit der Tagline »He's fast. They're furious« umworben wird. In Animationsfilmen für Kinder ist es ein alter Hut, dass immer gern ein Protagonist, der für eine Tätigkeit so gar nicht zu passen scheint, sich über die Vorurteile hinwegsetzt, und somit den (nicht nur amerikanischen) Kinderzimmer-Traum verkörpert: Ein Elefant kann fliegen, ein kleiner Drache will Feuerwehrmann werden und eine Ratte wird Gourmetkoch. In diese Reihe setzt sich nun eine Schnecke mit Namen »Turbo«, wobei ich eingestehen muss, dass eine Schnecke als Identifikationsfigur schon mal waghalsig klingt, was mich für den Film einnimmt.

Durchaus auch noch innovativ ist die Verbindung dieser Geschichte mit einer für Superhelden-Stories typischen Origin-Story. So, wie sich Peter Parker von einem radioaktiven Krabbeltier mit Superkräften ausstatten ließ, kommt auch Turbo, von seinen Mitschnecken aufgrund seiner Tagträume verlacht, durch einen abstrusen Unfall zu seinem »Turbo«, der ihn nicht nur abgehen lässt wie ein Zäpfchen (oder DC-Superheld Flash, es ist sicher kein Zufall, dass Turbo von Green-Lantern-Darsteller Ryan Reynolds synchronisiert wurde), sondern seine Fahrtstrecke durch ein Tron-mäßiges blaues Leuchten auch noch cool hervorhebt (womit wir den Kreis zu meinen Batman-Streichhölzern schließen).

Im typischen US-Superhelden-Comic würde diese Superkraft jetzt dazu führen, dass Turbo sich wie der Knight Industry 2000 für das Gute einsetzt. Die Tomatenernte trotz Dürre retten, einen Kollegen aus einem Spinnenetz retten, irgendwie sowas.

Stattdessen schickt man ihn aber zum Indy 2000 (weder verwandt noch verschwägert mit K.I.T.T.), dem angesagtesten US-Autorennen, und der Film entblödet sich nicht, die Schnecke gegen echte Rennfahrer antreten zu lassen, so als könne man demnächst seine Olympia-Schwimmstaffel auch mit Delphinen bestücken oder Storche zum Stabhochsprung abrichten. Ein wenig wird der Schmarrn noch dadurch gerettet, dass man neben den Schnecken auch menschliche Protagonisten einbringt, darunter den Taco-Verkäufer Tito, der sich mit Turbo nicht nur den Anfangs- und Endbuchstaben seines Namens teilt, sondern der ein ebenso unbelehrbarer Träumer ist. Kennt man aber ähnlich ja auch schon aus Ratatouille, so wie sich die lustig zusammenstibitzten Versatzstücke aus anderen Filmen als Ideenkompensation etwas anhäufen. Da gibt es etwa einen rabiaten Nachbarsjungen, dem man wie in Toy Story durch puren Terror etwas Anstand einbleuen muss. Und der Gegner auf der Rennstrecke ist ein Franko-Kanadier, den der Komiker Bill Hader mit reichlich übertriebenem Akzent spricht. Erinnert mich reichlich an Sacha Baron Cohen in Talladega Nights. Und was ich dem Film wirklich anlaste, ist der Umstand, dass der Bösewicht Franzose ist (pardon, »Franko-Kanadier«), als Rennfahrer gegen eine Schnecke antritt (!), und dabei nicht ein einziges Mal darauf anspielt, welches besondere Verhältnis Franzosen mitunter zu Schnecken haben. Vieles wird verschenkt (auch das 3D-Format bis auf wenige Momente), vieles wird beliebig zusammengebastelt, und wo man sonst in Kinderfilmen so etwas wie eine Moral hat, entscheidet sich hier der Sieg des Autorennens größtenteils über eine Superkraft, die immer dann versagt oder wiederkommt, wenn es das Drehbuch so will.

|

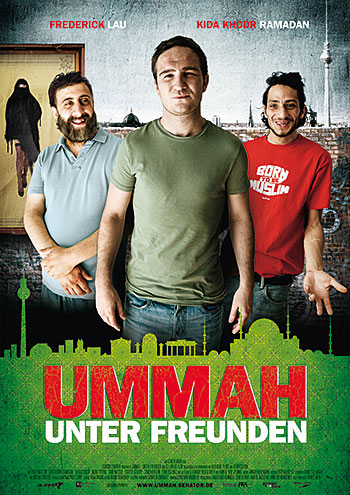

Ummah

Unter Freunden

(Cüneyt Kaya)

Deutschland 2013, Buch: Cüneyt Kaya, Kamera: Sebastian Bäumler, Schnitt: Leyla Naimi, Musik: Frank Schreiber, mit Frederick Lau (Daniel), Kida Khodr Ramadan (Abbas), Burak Yigit (Jamal), Mona Pirzad (Dina), Sami Nassar (Hassan), Robert Schupp (Björn Hartmann), Eray Egilmez (Islamlehrer Ahmad), Tamer Arslan (Yahya), Eleonore Weisgerber (Erika Rabel), Anneke Kim Sarnau (TV-Moderatorin), 120 Min., Kinostart: 12. September 2013

Regisseur Cüneyt Kaya war es leid, wie klischeebehaftet in vielen Filmen die islamische Community in Deutschland dargestellt wird, und wollte deshalb einen Film drehen, der eine »realistische, kritische und auch humorvolle Perspektive einnimmt«. Das ist ihm zumindest ansatzweise gelungen, dem Film gebricht es aber an zahlreichen anderen Stellen.

Das vielleicht größte Problem des Films ist, wie er sich ganz auf seinen Hauptdarsteller Frederick Lau stützt, und – um Herrn Lau nicht die ganze Schuld zuzuweisen – auf die Figur, die er darstellt. Daniel ist ein verdeckter Ermittler des Verfassungsschutzes, den wir in einer ewig langen Kamerafahrt durch einen Raum kennenlernen, der eigentlich sorgfältig drapiertes Stilleben darstellt: Das Piepsen eines Geldspielautomaten durchdringt immer wieder die Stille, während eine ambitionierte, aber etwas zittrige Kamera einen Tatort abfährt, eine kleine Kneipe, in der es einen Kampf um Leben und Tod gab. Zurück bleibt der schwer verletzte Daniel und zwei Leichen von Glatzköpfen, die offenbar Neonazis waren.

Dieser sehr artifizielle Einstieg in die Geschichte bedeutet für den Zuschauer das Kennenlernen von Daniel, aber auch das Kennenlernen des Films. Möglich wäre vielleicht ein Prolog gewesen, der zeigt, wie es zur Eskalation kam. Oder eine komplexe Actionsequenz. Doch Daniels Vergangenheit ist nur der Anlass des Films, nicht sein Zentrum, und somit war dies wohl auch die bessere Wahl. Für einen Zuschauer, der ein bisschen Erfahrung mit ins Kino bringt, kommen durch diese Entscheidung aber auch einige Probleme auf. Die arty-farty Kamera bei einem offensichtlich eng umrissenen Budget ist zwar ambitioniert, nervt aber schon recht früh. Auch weiß man zunächst nicht wirklich, was man von diesem Daniel halten soll. Der Filmeinstieg scheut davor, seinen Protagonisten als »Täter« einzuführen, man erfährt aber auch während des ganzen Films nicht, was genau bei seinem Einsatz eigentlich schief ging. War das reine Notwehr? Kann man einfach davon ausgehen, dass die Glatzen »schuldig« waren? Oder – und einiges im weiteren Film spricht dafür – könnte es nicht auch sein, dass Daniel irgend etwas reichlich verbockt hat? Der Film beginnt mit vielen Fragen und vielen Vorbehalten.

Die Art und Weise, wie der Verfassungsschutz im Film dargestellt wird, ist von mindestens so vielen Klischees durchzogen, wie der Regisseur sie an anderer Stelle vermeiden will. Da ich auch so meine Vorurteile habe, mache ich dafür irgendwie den Produzenten Hans Weingartner mitverantwortlich, der mit seinen politisch verunglückten Filmen quasi ein ganz individuelles bundesdeutsches Paranoia-Kino bestückt. Die fetten Jahre sind vorbei war ja noch ganz unterhaltsam, Free Rainer dann schon unterirdisch und den Streifen danach habe ich nicht bis zum Ende ertragen. Von Cüneyt Kaya kenne ich keinen weiteren Film, aber so etwas wie eine Handschrift Weingartners wiegt schwer auf dem Film, der darunter kaum atmen kann, und ich habe irgendwie das Gefühl, dass Weingartner zumindest durch »gute Ratschläge« (er war am Set ja vermutlich der bekannteste Filmschaffende, da kann man sich als Neuling ja mal führen lassen) die Richtung des Films mitbestimmt hat.

Denn, und nun kommt's: Wenn man die ganze Vergangenheit Daniels und die dräuende Bedrohung durch den korrupten, intriganten und menschenfeindlichen Apparat Verfassungsschutz außen vor lässt, so ist Ummah durchaus ein gelungener Film. Mit den üblichen Problemen einer jungen Crew, aber voller Enthusiasmus, Atmosphäre und Ambition. Dass Daniel mitunter reichlich naiv durch die Kulissen (bzw. die islamische Community) stolpert, stellt ein weitaus geringeres Problem dar, wenn man nicht im Hinterkopf hat, dass er ein womöglich gut ausgebildeter Undercover-Ermittler sein soll, der wie Jason Bourne oder ähnliche Filmhelden auch mal beim Angriff von zwei harten Skinheads zwar mit einigen Blessuren aber siegreich hervorgeht.

Doch die gelungenen zwei Drittel des Films im Mittelteil (wenn man mal von den Szenen absieht, in denen Frederick Lau sich allein in einer reichlich heruntergekommenen Wohnung profilieren muss und dabei schnell an seine Grenzen stößt) werden vom Drumherum quasi erschlagen. Was nützt es, wenn man miterlebt, wie jemand, der neu in Neukölln ist, dort Freunde in der Community findet, die sich dadurch auszeichnen, dass sie eben nicht alle den selben Klischees entsprechen, sondern ganz unterschiedliche Leben führen. Was nützt es, wenn man miterlebt, wie Daniel nach anfänglichen Startschwierigkeiten (Alkoholgeschenk zu einer türkischen Hochzeit, wirklich clever!) nicht nur integriert wird, sondern er auch ein ganz persönliches Gerechtigkeitsempfinden entwickelt, und eben so vorurteilslos an den Islam herangeht, wie der Regisseur es seinen Zuschauern offenbaren will – wenn der Film dann gegen Schluss weitaus mehr daran interessiert scheint, den Verfassungsschutz als großen Buhmann hinzustellen, so wie es in unzähligen Hollywood-Filmen analog das FBI, CIA oder die Regierung waren? Es nützt leider reichlich wenig, denn die guten Absichten und Ansätze des Films werden durch diese oberlehrerhafte politische Messitsch, wie ich sie als Weingartner-typisch empfinde, erdrückt, und es fällt einem schwer, wenn man nicht ohnehin zuvor schon ein Verschwörungstheoretiker war, das Positive an diesem Film mit aus dem Kino herauszunehmen.

Wenn Daniel von einer Jugendhaftstrafe aus in die selbe Situation hineingeworfen worden wäre – oder sein Background auf andere Weise nicht so plakativ und effekthascherisch ausgefallen wäre, dann hätte man Frederick Lau diese Figur auch abgenommen. Aber vielleicht hätte dann niemand diesen Film, der sich nur noch über das tägliche Leben in Neukölln gedreht hätte, finanziert. Und vielleicht schauen ihn auch mehr Menschen, wenn es um einen Undercover-Ermittler und erschossene Skinheads geht. Oder jemand womöglich gar im Zusammenhang mit dem Film den gerade so angesagten Begriff »Whistleblower« benutzt. Aber Cüneyt Kaya wollte ja meines Erachtens etwas ganz anderes erreichen ...

|

2 Guns

(Baltasar Kormákur)

USA 2013, Buch: Blake Masters, Comic-Vorlage: Steven Grant, Mateus Santolouco, Kamera: Oliver Wood, Schnitt: Michael Tronick, Musik: Clinton Shorter, mit Denzel Washington (Robert »Bobby« Trench), Mark Wahlberg (Michael »Stig« Stigman), Paula Patton (Deb), Bill Paxton (Earl), Fred Ward (Admiral Tuwey), James Marsden (Quince), Edward James Olmos (Papi Greco), Robert John Burke (Jessup), Greg Sproles (Chief Lucas), Patrick Fischler (Dr. Ken), Azure Parsons (Waitress Maggie), 109 Min., Kinostart: 26. September 2013

Die Anzahl der dieser Wochen in deutschen Kinos startenden Comicverfilmungen dürfte rekordverdächtig sein. Da es aber dabei größtenteils nicht um typische Marvel- oder DC-Superhelden-Spektakel geht, fällt es dem Durchschnittspublikum nicht so auf. The Wolverine, R.I.P.D., Kick-Ass 2, Die Schlümpfe 2 und Red 2 (streng genommen keine Comicverfilmung, sondern das Sequel zu einer Comicverfilmung) starteten alle in der Zeit vom 25.7. bis 12.9., vier weitere Filme in diesem Zeitraum gab es immerhin auch schon als Comic (z. B. Lone Ranger)

Diese Zuwendung der Branche zu Comicvorlagen geht meines Erachtens Hand in Hand mit der heute bevorzugten Art von Filmen. Wenn man mal die Komödien außer Acht lässt, scheint es so, als sei die budgetmäßige »Mittelschicht« der Filmproduktionen am Aussterben. Filme, die heutzutage als »klein« gelten, aber an der Kinokasse dennoch mitreden wollen, gehen zumeist in den Bereich Action, mit ein paar bekannten Schauspielern und jeder Menge Explosionen und Schlägereien. Das sind aber Stoffe, die man nicht unbedingt im Buchmarkt findet. Selbst bei Kriminalgeschichten bedarf es schon eines echten Bestsellers, ehe sich Filminteressenten dafür finden, und auf der Suche nach Filmstoffen ist das Durchblättern von Comics natürlich weitaus einfacher. Man sieht sofort, wie viel Action einem geboten wird, wie hoch man das Budget etwa veranschlagen muss. Und da gerade der Krimibereich sich in den letzten 15 Jahren bei Comics sehr ausgeweitet hat (Ed Brubaker, Greg Rucka, Brian Azzarello, Michael Lark, Darwyn Cooke und ähnliche Comickünstler seien Dank), kann man hier schnell fündig werden, ohne gleich mit Multimillionen-Dollar-Superhelden-Spektakeln konfrontiert zu werden. Red oder 2 Guns sind hier gute Beispiele, im Comicbereich sind die »grim 'n' gritty«-Geschichten um echte Männer aktuell größere Verkaufsschlager als im Buchbereich, wo man Gewalt und Explosionen schlechter ästhetisieren kann und Machogehabe sich vor allem über harte Dialoge (die Comics natürlich auch bieten) inszenieren kann. Und somit sind sich die Medien Comic und Film hier auch sehr ähnlich, sogar das junge männliche Zielpublikum, das sich ansonsten vielleicht noch für Computerspiele interessiert (die mit Grand Theft Auto und Ballerspielen auch in diese Richtung investieren), kann heutzutage mit Büchern vermutlich immer weniger anfangen. Nicht einmal mit E-Books und Hörbüchern. Was wahrscheinlich bedeuten wird, dass es noch schlimmer werden wird.

2 Guns erzählt solch eine Actiongeschichte, und weil der Trailer es ungeniert herausposaunt, werde ich auch keine Samthandschuhe anziehen, auch wenn der Film die Informationen, die der Trailer in die Öffentlichkeit schreit, erst nach etwa 40 Minuten und mehr preisgibt. Es geht um zwei Undercoveragenten für unterschiedliche Arbeitgeber in Regierung und Armee, die voneinander annehmen, der jeweils andere sei ein Verbrecher. Die beiden verüben dann aus ganz ähnlichen Beweggründen (Zielpersonen aufrütteln) eine kleine Bank und sind in nicht geringem Maße erstaunt, als sie dabei 43 Millionen Dollar erbeuten. Nun läuft die weitere Geschichte wie ein durchschnittliches Marvel-Team-Up, wo beispielsweise Hulk und Wolverine sich erstmal sechs Seiten lang kloppen, ehe sie bemerken, dass sie eigentlich auf der gleichen Seite stehen und sich im Kampf gegen die gemeinsamen Feinde zusammentun müssen. Dies trifft auch auf die »2 Guns« zu, dargestellt von Denzel Washington und Mark Wahlberg (im Comic sind beide noch heller Hautfarbe, aber Buddy-Cop-Movies und Konsorten sind mittlerweile auf die Salt 'n' Pepper-Kombi abonniert), die plötzlich sowohl von großen Teilen ihrer Auftraggeber (natürlich jeweils mit bösen Hintermännern darin) als auch vom Obergangster Papi (Edward James Olmos) verfolgt werden. Und zum reinen Überleben und dem beweis ihrer Unschuld die Millionen, die sie zu schnell der Navy anvertraut haben, gleich noch ein zweites Mal stehlen müssen.

Wie in Red 2, dem sich aktuell aufdrängenden Vergleichsfilm, kann auch 2 Guns mit einer ganz aparten Besetzung (wenn auch in einer gänzlich anderen Preiskategorie) aufwarten, darunter James Marsden, der wohl viel Spaß an Actionfilmen haben muss, oder Bill Paxton (für seine Verhältnisse überdurchschnittlich gut) und Fred Ward. Paula Patton als weibliche Hauptfigur, hat die unvermeidlichen Untertöne einer Femme Fatale, bei der man nicht weiß, ob und wieweit man ihr trauen kann, und das Ganze hat längere Zeit einen recht hohen Spaßfaktor. Beim direkten Vergleich stinkt 2 Guns aber ab, weil der Showdown zum Schluss reichlich an den Haaren herbeigezogen ist, und man sich damit abmüht, einen Filmschluss zu finden, der alle Bösewichte bestraft, unsere beiden Helden aber zu Freunden mit ein bisschen »Taschengeld« zusammenschweißen will. Dafür bemüht man dann nicht nur alle Klischees des Actionkinos (Mexican Shootout, große Explosion zum Schluss) in ziemlich belangloser Bedeutung für die Geschichte, ich persönlich verabschiedete mich (spätestens) innerlich vom Film, als man abschließend die vermeintlichen »Helden« einen der durchaus liebenswerten Bösewichter buchstäblich exekutieren lässt. Wenn der Film diese Art des »Heldentums« zuvor wenigstens schon etabliert hätte (Mark Wahlberg erschießt nur mal einige Hühner, um sie von schlimmeren Qualen zu befreien, ansonsten wird fast nur aus Notwehr oder zur Bewahrung der Geheimidentität geschossen), wäre das ja okay gewesen, aber diese »Gangsta-Mentalität«, die ich einem »James Bond« oder »Riddick« nicht weiter krumm genommen hätte, entlarvte diesen Film für mich im Nachhinein als ein verlogenes Machwerk. Mich würde auch interessieren, ob das im Comic genauso war, ich wette aber 70 zu 30, dass dem nicht so wahr.

|

Zum Geburtstag

(Denis Dercourt)

Deutschland / Frankreich 2013, Buch: Denis Dercourt, Kamera: Matteo Cocco, Schnitt: Hansjörg Weißbrich, Musik: Jérôme Lemonnier, mit Mark Waschke (Paul), Marie Bäumer (Anna), Sylvester Groth (Georg), Sophie Rois (Yvonne), Saskia Rosendahl (Emelie), Johannes Zeiler (Daniel), Markus Quentin (Lukas), Annette Lober (Sabine), Sinje Irslinger (Mädchen), 85 Min., Kinostart: 19. September 2013

Mit La tourneuse de pages (Das Mädchen, das die Seiten umblättert) hatte der französische Regisseur Denis Dercourt bereits sein Talent demonstriert: Ein mit Deborah Français und Catherine Frot großartig besetztes Psycho-Kammerspiel um Jugendträume und Rache, das man irgendwo zwischen Haneke und Hitchcock ansiedeln konnte. Diesem beachtlichen Erfolg (auch in Deutschland) folgten einige weniger spektakuläre Filmarbeiten, und nun hat er eine atmosphärisch ähnlich angelegte Geschichte ersonnen, die aber in Deutschland angesiedelt ist und die er nun auch dort umgesetzt hat. Wenn Regisseure in fremden Ländern und in fremden Sprachen arbeiten, dann ist die Fallhöhe automatisch etwas höher, und als Außenstehender fragt man sich mitunter, was die Beweggründe gewesen sein mögen. Wenn Alexandr Sukorov Goethes Faust verfilmt, möchte er den Literaturklassiker in seinem Herkunftsland spielen lassen, wenn Clint Eastwood ein US-japanisches Kriegsscharmützel in zwei Filmen von zwei Seiten beleuchten will, bietet es sich womöglich an, einmal auch auf Japanisch zu drehen, und zumindest letzteres Beispiel zeugt davon, dass es auch klappen kann. Doch ähnlich, wie Paul Haggis' Drehbuch zu Letters from Iwo Jima einfach ins Japanische übertragen wurde (und nur Japaner diese Übersetzung sprachlich und kulturell detailliert analysieren können), so gibt es auch hier ein Drehbuch von Denis Dercourt, das einfach ins Deutsche übersetzt wurde. Und diesmal bin ich mir verdammt sicher, dass ich bei Sichtung eines französischen Films mit deutschen Untertiteln vielleicht die Untertitelung als misslungen eingestuft hätte, beim Film aber »im Zweifel für den Angeklagten« geurteilt hätte, was bei immerhin ambitioniert vorgetragenen, aber teilweise unvorstellbar holprigen Dialogen leider so gar nicht der Fall ist.

Der sich aufdrängende Vergleichsfilm zu dieser immerhin unterhaltsamen Freakshow ist Uwe Bolls Max Schmeling, ein Film, der wie eine grobschlächtige Parodie eines Biopic wirkt, hierbei aber immerhin als Parodie komplett überzeugt und einen feinziselierten Humor auf höchster Stufe offenbart (in meinen Augen ist Schmeling nach wie vor eine der besten deutschen Komödien des letzten Jahrzehnts).

Zum Geburtstag wirkt ähnlich unfreiwillig komisch, nur unterstützen sich in diesem Fall nicht die unterdurchschnittlichen Talente von Buch, Regie und Darstellern auf diese unnachahmliche Art, sondern man merkt allen drei handwerklichen Rubriken die Ambitionen oder Professionalität zwar an, aber die Bemühungen ergänzen sich nicht, sondern sabotieren sich fast noch gegenseitig.

Beginnen wir mit dem Buch und der Regie, beide aus derselben Hand. Dercourt versucht offensichtlich, Alfred Hitchcock nachzueifern, seine Geschichte hat etwas von Strangers on a Train, nur statt mit einem sich überkreuzenden Doppelmord hier mit der Formel »Ich überlasse Dir eine Frau und später überlässt Du mir eine«, also dunkle Abgründe der Sexualität kombiniert mit einem Pakt, bei dem derjenige, der später seine Bezahlung einfordert, plötzlich wie der Teufel oder zumindest wie Rumpelstilzchen wirkt. Und das ist noch eine reichlich geschönte Zusammenfassung.

Die Geschichte wird leider keinen Deut besser dadurch, dass man den ersten Teil des Frauentauschs in der DDR der 1980er ansiedelt, und der übermäßig zum Bösewicht aufgebauschte Sylvester Groth als Georg dann noch Jahrzehnte später im Westen von der »Polizei«-Karriere seines Vaters (immerhin ein Euphemismus, den Dercourt treffend einsetzt) profitiert. Den vermeintlichen Helden Paul (Mark Waschke) verfolgt dann der Pakt, mit dem er seine Ehe mit Anna (Marie Bäumer) und letztlich seine Familiengründung auf einem Betrug aufbaute. Wobei die anfängliche Zweideutigkeit von Pauls neuem Vorgesetzten Georg, der sich an den eine Generation zurückliegenden Pakt gar nicht mehr so recht erinnert, während Paul sich immer mehr in den Wahn steigert, das Opfer des Teufels zu sein, fast noch Potential hat. Doch dann dreht Dercourt immer mehr auf, verliert immer stärker die Bodenhaftung. Und mit einer gewissen Faszination betrachtet man die durchaus begabten Darsteller, wie sie eine hanebüchene Geschichte mit holprigen Fremdschämdialogen auf möglichst professionelle Art auf Zelluloid zu bannen versuchen.

Beim Bemühen, das Scheitern als Chance zu begreifen, tut sich besonders Sophie Rois hervor. Ihre Rolle beginnt wie ein schlechter Witz, wie ein Gummihuhn Marke »Gottlieb Wendehals«, und wenn sich im Verlauf des Films dieser quasi selbst die Suppenröhre um mindestens 540 Grad herumdreht, dann wirkt die Rolle von Frau Rois, jene Yvonne, die sich Georg einst mit einem Fingerschnippen gefügig machte (zu keinem Zeitpunkt wird im Film nachvollziehbar, warum die beiden noch zwei Jahrzehnte später zusammen sind), irgendwie noch wie der Katalysator, der dem Film das Genick bricht. Reichlich ungünstige Vorzeichen. Doch was Sophie Rois aus dieser Witzfigur macht, ist bemerkenswert. In fast jeder Szene steht sie wie eine knorrige Eiche im Sturm, der durch den Blätterwald des windigen Drehbuchs rauscht. Mit immenser Körperspannung wirkt sie wie eine mit Superkräften versehene Spielkarte, die im Alleingang ein Kartenhaus (und das ist schon fast ein Kompliment für diesen Film) aufrecht erhalten will. Ansatzweise erkennt man diese Freude am Schauspiel auch bei Sylvester Groth, Marie Bäumer oder der jungen Saskia Rosendahl, die hier den schwarzen Peter zugeschoben bekommt, und ein großäugiges Lamm auf dem Weg zur Schlachtbank spielen soll, und dabei verzweifelt versucht, noch ein wenig Würde oder Intelligenz in ihre Rolle einfließen zu lassen. Doch dafür ist der Film als solches zu unerbittlich, der in einer Szene kulminiert, der für die Verzweiflung des Zuschauers wie vielleicht auch des Regisseurs steht: Paul, mittlerweile wie eine der bekannteren Hitchcock-Figuren aufgemacht, wird einem engen Raum mit Treppe (vgl. Vertigo) von oben (vgl. Psycho) gezeigt, wie er sich hilflos im Kreis dreht und sein Leid plagt. Eine Labormaus im Labyrinth eines teuflischen Versuchsaufbaus. Glücklicherweise nur 85 Minuten lang. Nur schade, dass das Ganze mit den Vorbildern Hitchcock, Haneke oder Chabrol (mir fehlt gerade die Kraft, noch über den Klassenkampf, die Bourgeoisie oder einen Jagdausflug zu dozieren) bzw. dem Genre des Psycho-Thrillers im Nachhinein nur wenig zu tun hat. Und nicht einmal Max Schmeling das Wasser reichen kann.

Was das Ganze noch trauriger macht, ist der Umstand, dass der Film über das Thema zweier hoffnungsvoller Karrieren junger Musikerinnen (die sich auch überdeutlich im Soundtrack spiegeln) auch daran erinnert, wie Dercourt einst ein Hoffnungsträger war.

|

00 Schneider

Im Wendekreis der Eidechse

(Helge Schneider)

Deutschland 2013, Co-Regie, Schnitt: Andrea Schumacher, Buch: Helge Schneider, Andrea Schumacher, Kamera: Voxi Bärenklau, Musik, Casting: Helge Schneider, mit Helge Schneider (00 Schneider / Zahnarzt Dr. Fracklefuss / Psychiater Dr. Walther Henry / Radiosprecher), Rocko Schamoni (Die Eidechse), tyree Glenn Jr. (Tante Tyree), Salvatore Bonarrigio (Der Chief), Ira Coleman (Agent Cole), Pete York (Agent Smith), Rudi Olbrich (Sittenstrolch), Peter Thoms (Elli Hartmann / Verkehrspolizist / Pflastermann), Butterscotch (Taxifahrerin), Andrea Schumacher (Elefantenmensch), Willy Ketzer (Staubsaugervertreter), Charlie (Pommeranian Spitz), Zorro (Huhn), Rosali (Bernhardiner), 94 Min., Kinostart: 10. Oktober 2013

Erstaunlich genau zwanzig Jahre ist es her, dass ich das letzte Mal einen Helge-Schneider-Film im Kino begutachtete. Sein Regiedebüt Texas – Doc Snyder hält die Welt in Atem startete im November 1993, und ich überredete meinen Gastro-Kollegen Frank, einen unserer Hamburgausflüge mal mit etwas Kinokultur anzureichern. Vom Film selbst ist wenig hängengeblieben: krakelige Kugelschreiber-Tattoos, Butter, die sich auf Mutter reimt, und ein Auftritt Gottes, der sich per Erdbeben bemerkbar macht. Frank schwor damals nach dem Film, nie wieder ins Kino zu gehen, so umfassend war die unfassbare Enttäuschung. Ich hingegen bin jemand, der jedermann eine zweite Chance gibt, und was für Til Schweiger und Uwe Boll gilt, darf man Helge Schneider nicht vorenthalten.

Zwanzig Jahre sind eine lange Zeit, und man könnte annehmen, dass man dies dem Film anmerkt, doch der in Helges Wahlheimat Mülheim angesiedelte, etwas amerikanisierte Krimi, scheint in einem historischen Umfeld zu spielen: Autos und Mülleimer wie aus den 1970ern, Polizeicomputer auf MS-Dos-Niveau, die D-Mark als Währung des Vertrauens, nur hin und wieder eine Unachtsamkeit wie eine Targo-Bank zeugen davon, dass die Welt sich zwischenzeitig weitergedreht hat.

Onkel Helge kultiviert nach wie vor den selben halbimprovisiert wirkenden Dilletantismus, dem er im selben Augenblick seinen (im direkten Vergleich virtuos wirkende) herzhaft jammenden Soundtrack aufdrückt. Keinerlei Veränderung zu damal, heutzutage besorgt er wie nebenbei auch noch unzählige Nebenrollen und Stimmauftritte wie einen allgegenwärtigen Radiosprecher, die größte Innovation scheint zu sein, dass der mittlerweile selbstbewusste Filmemacher selbst vor Kinderdarstellern und bekanntlich gern die Schau stehlenden Tieren keinerlei Scheu mehr hat. Nur für den Zuschauer ist dies mitunter zum Fürchten. Auch komplexe filmsprachliche Sperenzchen wie Stoptricks, Low-Budget-Zeitlupe, Jump-Cuts oder eine Irisblende setzt der autodidaktische Auteur diesmal ein, das Detail, das aber seinen Traditionalismus offenbart, ist das abermals durch Star-Trek-Kameragewackel eingebrachte Erdbeben, und für eine verrückte Zehntelsekunde wünschte ich, ich hätte die Schneider-Filme in den Jahren dazwischen gesehen, um wenigstens beurteilen zu können, ob das Erdbeben als Manifestierung des allmächtigen Filmemachers ein obligater Running Gag ist, der sich durch das gesamte Filmschaffen Schneiders zieht.

Apropos Running Gag: Ich kann nicht leugnen, dass ich sicher ein Dutzend Mal auch laut gelacht habe, aber der Humor ist reichlich rar gesät (die Gagvermeidung als Prinzip ist ja mittlerweile eine anerkannte Kunstform), wenn man nicht schon über Rocko Schamoni als evolutionären Fehltritt, einen »Eidechsenmann« (im Nebenberuf Hühnerdieb) namens Jean-Claude Pillemann, bereits Tränen lacht. Dazu hätte es bei mir persönlich aber mindestens eine halbe Kiste Sterni oder ähnliche Humor-Drogen benötigt. Helge Schneider ist wie ein paar mittelmäßige Tom & Jerry-Cartoons: Das Amüsement ist garantiert, aber nach zwanzig Minuten kann sich schnell eine Ermüdung einstellen.

Es gibt immer wieder einige funkelnde Momente, wie eine beatboxende Taxifahrerin oder einige Dialogperlen – aber abendfüllend ist das meiner Ansicht nach keineswegs – und ein Kinoticket zum Preisniveau heutiger Zeiten keineswegs wert.

Zum Schluss noch zwei Dinge:

Erstens eine Art Happy End für den Leser: drei oder vier Jahre später war Frank dann doch wieder im Kino – und glücklicherweise zu einem halbwegs »normalen« Film, der ihm wieder ein wenig Vertrauen in das Medium vermittelte.

Zweitens eine Frage an die Zuschauer (so meine Warnung nicht ernstgenommen wird oder Die-Hard-Helge-Fans sich eh nicht umstimmen lassen). In einer Szene sieht man mal ein gerahmtes Schwarz-Weiß-Portrait einer Person, die mir definitiv bekannt sein sollte, die ich aber auf die Schnelle nicht einsortieren konnte. Als »Roy Ernest Faustkämpfer« wird da jemand bezeichnet, der vielleicht Edgar Wallace war, aber das ist mehr ein verzweifelter Versuch meinerseits. Wer den Typen erkennt, mag mir eine Mail an vorwerk@ (ihr wisst ja, wie der Laden hier heißt) schicken, mein Dank wird der Person gewiss sein.

Rezensionen zu Alphabet (Erwin Wagenhofer), Jackpot

(Magnus Martens), Scherbenpark (Bettina Blümner) und anderen.

| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

101:

101: